库布齐沙漠生态光伏电站不同覆盖类型下土壤粒度特征

2020-04-27杨世荣蒙仲举党晓宏党梦娇刘湘杰

杨世荣, 蒙仲举, 党晓宏, 党梦娇, 刘湘杰, 石 涛

(内蒙古农业大学 沙漠治理学院, 呼和浩特 010018)

近年来能源危机和环境问题的出现制约着我国的可持续发展,寻找可再生的绿色能源来代替传统的化石能源是发展的重中之重,太阳能资源具有广泛的分布性、清洁性、可再生性等优点,被视为最佳的替代者之一。再加上在光伏产业政策的推动下,太阳能光伏产业的发展在我国朝气蓬勃。西北地区气候干燥,有着得天独厚的太阳能资源和未开发的大面积裸地,为建设光伏电站提供了优越的条件[1]。然而,在生态光伏电站施工建设过程中所引发和产生的土壤侵蚀[2]问题也不容小觑。植被结构单一,侵蚀风频繁而强烈,加之建设过程中机械化程度高等因素,会扰动地表[3],使本身脆弱的土壤结构受损严重,光伏电板的架设打破了地表的风动力平衡,使其周围的流场格局发生突变[4],土壤颗粒发生粗化[5-6],造成土壤物质损失,破坏其本身力学特征和强度[7],为风沙危害提供了大量的沙源。进而引起光伏电板周围的地表颗粒发生堆积和掏蚀,导致光伏电板基柱外露,阻碍了光伏电站的正常运营。

风力是地表颗粒发生位移的主要动力,也是塑造风沙地貌的主要来源。近地表的风沙活动基本是通过风速廓线和风沙流运动共同表现的,产生风蚀危害的第一因素。在光伏电站中,光伏电板的存在改变了原有风速流场,使光伏电板及阵列的不同位置风蚀状况发生改变,进而造成光伏电站不同位置地表颗粒发生堆积或者掏蚀现象。土壤粒径组成作为土壤物理性质的基本属性之一[8],它可以很好地反映沙源物质的组成特征[9]。其不同的级配方式决定着不同下垫面的支持强度[10],其粒度参数受运移媒介[11]、运移手段、原始环境及气候因子等因素决定,可以解释风沙侵蚀及沉积过程的演变机制[12]。平均粒径(d0)、标准偏差(δ)、偏度(sk)与峰态(ks)等粒度参数用来描述风蚀地区的土壤特性,但这些参数只能描述土壤的单一特征。由于土壤粒径、颗粒体积等都具有自相似性,因此,可通过分形理论来评价,进而来研究土壤复杂的组成与结构特征,让人们从二维以及多维的角度去了解认识土壤不规则的空间特征,因此,引用分形理论来定量揭示土壤复杂空间结构[13]、土壤质地的均匀性以及空间变异程度[14]。现阶段,在光伏产业领域,对于其研究主要集中在光伏电板的清洁[15-16]、降尘[17]以及光伏阵列和建筑的组合方式[18-19]、提高光伏电板发电效率[20]及选址[21]方面的研究,而在沙漠地区生态光伏电站风沙危害方向,相关研究只有植被与沙障结合[22]和人工培育生物结皮[23]的防治措施,但在光伏设施的干扰下土壤粒度特征研究较少,基于此,通过研究光伏设施下3种不同立地类型的土壤粗化程度及变化趋势,以期为当地土壤治理及光伏电站安全运营提供数据支撑。

1 研究区概况

库布齐沙漠生态光伏电站位于内蒙古鄂尔多斯市北部杭锦旗独贵塔拉镇工业园区(37°20′—39°50′N,107°10′—111°45′E),占地面积6.67 km2,气候类型属于温带大陆性季风季候,属于半干旱区,气候干燥,昼夜温差大,年均蒸发量2 400 mm,年均气温5.7℃,年平均风速3.5 m/s,年均降水量258.3 mm,风沙活动主要集中在3—5月[24],年大风天数为25~35 d,年均降水量约2 278.8~3 274.4 mm。该区的年均太阳总辐射量597.9 KJ/cm2。项目2016年6月16日并网发电,治沙面积13 333.32 km2。

2 试验设计及方法

亿利生态光伏电站由最优倾斜角度37°单晶硅材质的光伏电板阵列组成,每行光伏电板有12块组合电板构成,每一块组合板有34块电池板组成,全部面向正南方向架设,相邻两块光伏电板间距为900 cm,板后沿垂直距地面高度230 cm,前沿垂直距地面70 cm。

选择光伏电3处不同立地条件的光伏电板阵列作为采样区域,共选取10排光伏电板,面积为120 m×90 m,采样时间位于2017年6月下旬,选取采样区较为平整地面,用剪刀将露出地表的植被减去,使用分层取土器[25]平行于地表采集深度0—5 cm的表层土样,样地采用五点取样法,分别以距板后沿1 m处、距板前沿1 m处和两板正中间,以0.5 m为半径,在圆心及东南西北4个方向混合采样,并在同一排光伏电板设置3个重复,并用GPS记录所取土样的坐标,将采集的土壤样品带回实验室(图1)。

土壤粒度预处理和测量在内蒙古农业大学生命科学大楼重点实验室完成。试验前需对样品进行处理,自然风干后首先使用最接近测量上限(3 500 μm)的6目土壤筛去除直径大于3 350 μm的粗颗粒,后分别称取10 g土样加50 ml玻璃烧杯中,再加入45 ml蒸馏水充分浸没样品。随后加1~2滴30%H2O2溶液,静置24 h以于去除土样中的有机质,去除上清液。再加5 ml 0.5 mol/L,再加入(NaPO3)6分散土样,超声5 min后测定土壤颗粒体积分数曲线。使用英国Malvern公司生产的Mastersizer 3000型激光粒度分析仪测量土壤粒度百分比。

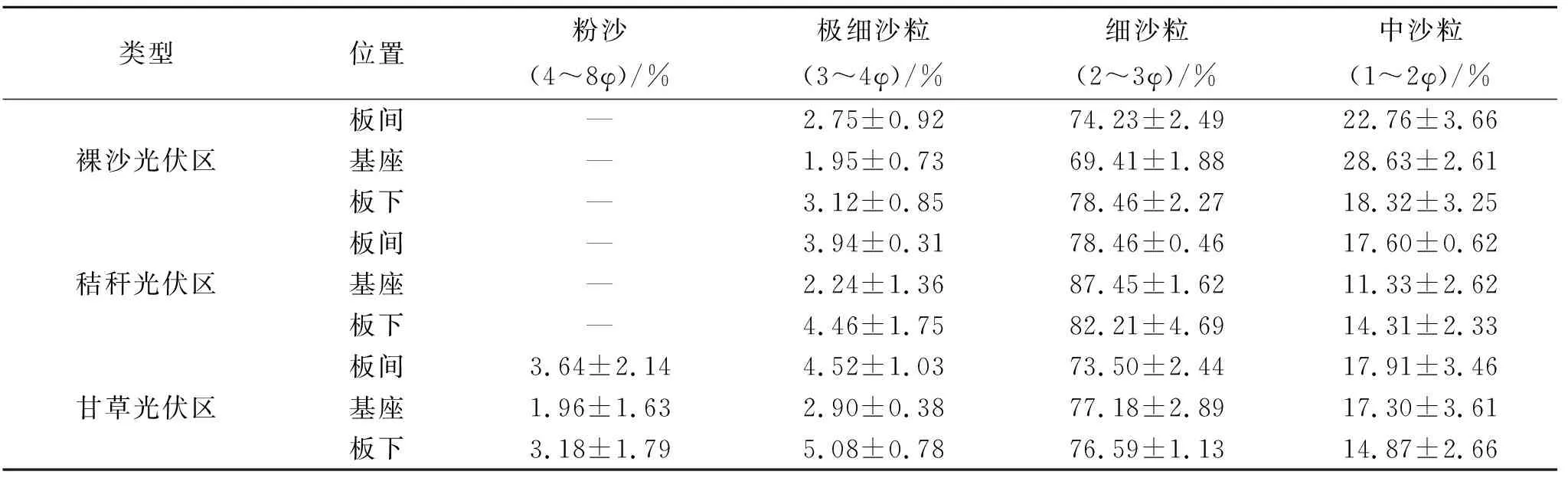

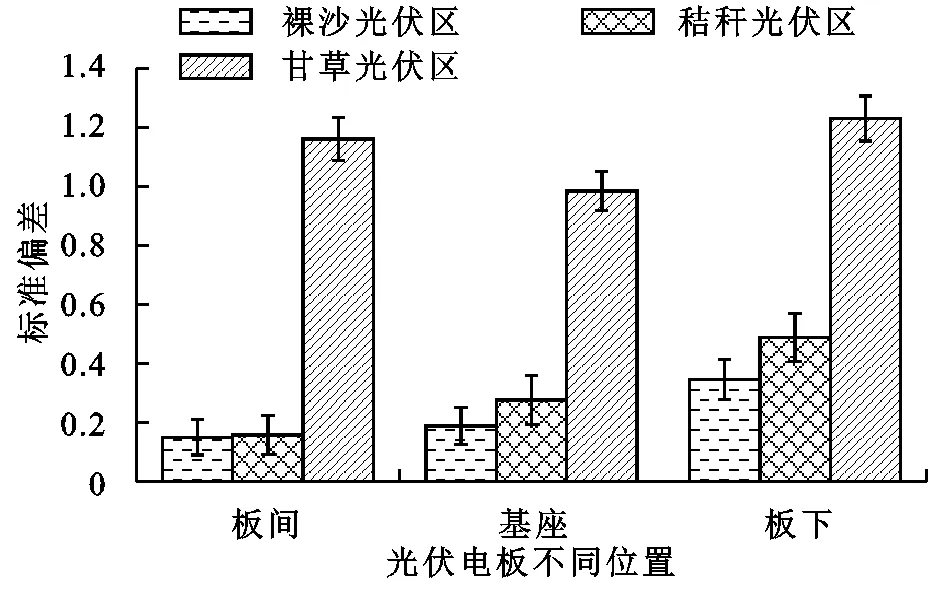

试验测定完成后采用仪器自带软件的用户分级功能划分土壤机械组成,土壤粒径分布分级根据美国制土壤质地分级标准[26],即黏粒(粒径d<0.002 mm)、粉粒(0.002 mm≤d<0.05 mm)和砂砾(0.05 mm 图1 光伏电板样区土壤采样点 根据杨培玲等[27]提出的利用土壤颗粒的重量分布来计算土壤颗粒分布的分形维数,其计算公式为: (1) 式中:di为表示粒级di与di+1间粒径的平均值;dmax为含量中最大粒级土粒的平均直径;W(δ 利用对数转化法将实际土壤粒径转换为有利于计算Φ值[28],见公式(2): 根据(2) 公式计算采用克伦拜因(1957)和福克(1955)法计算土壤粒度特征参数[29],包括平均粒径(d0)、标准偏差(δ0)、偏度(sk)和峰态值(ks)。见公式(3)-(6): d=-log2D (2) (3) (4) (5) (6) 利用Master Sizer 3000型激光粒度分析仪导出各粒度百分含量,采用Excel 2007进行数据处理;运用SPSS 19.0和Origin 9.1进行计算分析和粒度参数图的制作。 由表1可知,研究区内3种立地类型的光伏区在不同位置的土壤颗粒粒度组成主要为沙粒,其中甘草光伏区的土壤粒度组成中还含有粉粒。主要的土壤颗粒以细沙粒和中沙粒为主,对细沙粒和中沙粒进一步分析;其中在板间区域,细沙粒的含量是秸秆光伏区(78.46%)>裸沙光伏区(74.23%)>甘草光伏区(73.50%);在基座区域,细沙粒的含量是秸秆光伏区(87.45%)>甘草光伏区(77.18%)>裸沙光伏区(69.41%);在板下区域,细沙粒的含量是秸秆光伏区(82.21%)>裸沙光伏区(78.46%)>甘草光伏区(76.59%);而中沙粒的含量整体是裸沙光伏区在板间、基座、板下区域都高,且裸沙光伏区的中砂含量极显著高于其他两处样地,当铺设秸秆和种植甘草后,其他两个样地极细沙粒的含量较裸沙光伏区升高,甘草光伏区的粉粒含量为9%,这是由于光伏电站主要受风力侵蚀的原因,种植甘草后,粉粒的含量明显高于其他两种样地,证明甘草的种植改变了沙物质的搬运和堆积,且向细化的方向改变;而在裸沙地光伏区,中沙粒的含量明显高于其他两种样地,由于光伏电板的存在,拦截了土壤颗粒的运移。 表1 生态光伏电站不同立地类型粒径分配 3.2.1 光伏电站不同区域土壤平均粒径 由图2可知,光伏电站在板间、基座、板下的平均粒径均是甘草光伏区>秸秆光伏区>裸沙丘光伏区,其值分别为2.29φ,2.21φ,2.27φ,其中甘草光伏区的土壤颗粒分布较裸沙、秸秆光伏区集中,在裸沙光伏区,基座周围的平均粒径相比板间、板下位置最小,其值为1.31φ,这是由于沙区光伏电站风蚀所导致;当铺设机秸秆和种植甘草后,对板间的土壤颗粒起到很好的改良作用,由表1可知,3种立地类型的光伏区的主要土壤颗粒依然是沙粒,但在光伏电板不同位置铺设秸秆后,对平均粒径有明显的增加,秸秆的铺设,降低了地表沙粒的启动风速,并且有效的拦截了细粒物质的位移,减缓了基座周围的掏蚀程度。种植甘草后,土壤的细粒物质得以保存和恢复而使土壤结构细化,对土壤粒度组成的改良具有较为积极的促进作用。 图2 光伏电板不同立地类型的土壤平均粒径 3.2.2 光伏电板不同区域标准偏差 由图3可知,在裸沙光伏区、秸秆光伏区和甘草光伏区,土壤颗粒的分布都比较集中,按照福克的分选等级标准,其分选性土壤的标准偏差<0.35,土壤的颗粒组成集中,在甘草光伏区,板间的土壤出现了粉沙,土壤的标准偏差比裸沙光伏区和秸秆光伏区大。按照福克的分选等级标准,裸沙丘光伏区和秸秆光伏区土壤颗粒分选性极好,甘草光伏区的土壤颗粒分选性好。由此可见,在裸沙光伏电板和秸秆光伏区不同位置土壤颗粒集中,正是由于光伏电板的阻拦,造成土壤颗粒的分布不均匀;种植甘草可以提高土壤颗粒的细化程度,提高土壤的抗风蚀能力。 3.2.3 光伏电站不同区域土壤偏度 通过图4可知,裸沙光伏区沉积物偏度范围在-0.23~0.15,均值为-0.190,属于负偏,秸秆光伏区的偏度在-0.29~0.13,均值为-0.207,属于负偏,甘草光伏区的偏度在-0.08~0.02,均值为-0.067,属于接近对称,可以看出,裸沙光伏区和秸秆光伏区的颗粒整体偏粗,其中裸沙光伏区表现为基座的颗粒最粗,而秸秆光伏区的板下颗粒最粗,而甘草光伏区在各位置的偏度相比其他两种都有减小,其中板间区域变化最为明显,正是由于板间大量种植甘草,使得土壤细粒物质的增多导致的。 图3 光伏电板不同立地类型的土壤标准偏差 图4 光伏电板不同立地类型的土壤偏度 3.2.4 光伏电板不同区域峰态值 峰态是土壤颗粒粒度分布在平均粒度两侧集中程度的参数,表示频率曲线尾部展开度与中部展开度的比率,可对土壤颗粒频率分布曲线峰形的宽窄陡缓程度进行定量的衡量,峰态尖窄程度越强,表明样品粒度分布越集中,也说明至少有一部分颗粒物是未经环境改造而直接进入环境的。通过图5可知,按照福克等级标准,裸沙光伏区的颗粒峰度值为0.86~1.24φ,均值为1.12φ,频率分布曲线的宽窄程度属于尖窄,在秸秆光伏区的颗粒峰度值0.81~0.94φ,均值为0.87φ,频率分布曲线的宽窄程度为宽平,甘草光伏区的颗粒峰度值为0.71~0.85φ,均值为0.79φ,频率分布曲线的宽窄程度为宽平,在裸沙区光伏区,基座的尖窄程度最高,明显高于板间、板下位置,在基座位置有明显的粒径级别。 3.2.5 光伏电板不同利用类型的土壤分形维数 研究不同立地条件下光伏区分形维数见图6,裸沙光伏区、秸秆光伏区和甘草光伏区的分形维数依次增大,这是由于分形维数与黏粒、粉粒呈正相关关系,与沙粒呈负相关关系,正是种植甘草后,土壤的细颗粒成分逐渐增加,分形维数相比裸沙光伏区和秸秆光伏区在各处位置都有了明显增加,其中在裸沙光伏区基座位置分形维数为2.031,这是由于光伏设施长期受到风蚀造成的,其位置所含沙粒颗粒最多。而在秸秆光伏区,分形维数整体的变化趋势与裸沙光伏区相同,但由于秸秆的拦截效果,土壤颗粒不会容易被风蚀。 图5 光伏电板不同立地类型的土壤峰态值 图6 光伏电板不同立地类型的土壤分形维数 3种立地类型土地光伏区样地海拔相同,地处库布齐沙漠的研究区内年平均大风日数较多,沙源物质丰富,长期的风沙活动造成光伏电板不同位置的蚀积状况不同,其中裸沙光伏区、秸秆光伏区在板下位置发生掏蚀,而在其板下、板间区域形成堆积,这是由于光伏电板改变了近地表的风速流场,这与李少华等[30]的研究相一致。而种植甘草使得地面的粗糙度增大,使细粒物质得以保存。 平均粒径和偏度的变化是说明土壤粗细集中变化的过程。标准偏差和峰态值的变化是表征土壤粗细粒物质分散程度变化的过程。分形维数作为土壤质量的变化情况的重要指标之一,秸秆的铺设会在一定作用上阻止沙粒的运动,提高抗风蚀能力,但不能改善土壤的结构,风速在光伏电板倾斜角度的加持下,加速通过光伏电板下的挟沙气流会掩埋秸秆,造成对堆积区的二次增高,董治宝等[31]研究得出当混合沙与平均粒径的关系,混合沙的起动风速随平均粒径增大而增加,在0.14~0.22 mm增加趋势明显;当平均粒径大于0.22 mm时趋于平缓。通过该研究发现,在秸秆光伏区和裸沙光伏区中0.21~0.24 m范围内最为突出,说明研究区颗粒易受风沙活动影响。通过图7可以看出,3种不同利用类型中裸沙、秸秆光伏区为单峰型曲线,甘草光伏区在4~8φ还有一个峰,颗粒的总体分选性好,在基座位置,铺设秸秆和种植甘草后,峰值增大且提前出现,颗粒的累积分布曲线推后达到最高点,在板下位置,整体的差别变化不大,在板间位置,裸沙光伏区的累积分布曲线提前到达最高点且峰值增大;秸秆、甘草光伏区推后到达且峰值降低。这是由于地表沉积物主要受到光伏电板倾斜角的影响,对挟沙气流具有阻挡、加速的效果,郭彩贇等人研究发现,光伏电板与挟沙气流在板下形成涡流,使气流达到饱和状态,中沙不断掉落,形成堆积,在基座周围,受到电板倾斜角度的加速,气流达到不饱和状态[32],不断掏蚀基座,形成蚀积区。裸沙、各个位置土壤颗粒被风蚀,秸秆光伏区由于人为的在光伏电板不同位置铺设秸秆,对挟沙气流有一定的拦截作用,但库布齐沙漠主要的风沙活动在春季,再加上光伏电板对风速的加速效果,导致秸秆被大量的掩埋,造成光伏电板堆积区的二次增高,导致秸秆光伏区的土壤颗粒变粗,颗粒分布曲线的峰值向前移,而在基座位置,大量的秸秆被填埋在掏蚀区,降低挟沙气流中的细粒物质二次跃移[33],其土壤颗粒中细砂粒的含量增多。在甘草光伏区内,挟沙气流受到植被的拦截效果,降低启动风速,增大土壤粗糙度,降低了气流的挟沙能力,对表层土壤的细颗粒起到一定的保存效果。 (1) 库布齐沙漠光伏电站3种不同立地类型的粒度组成以细沙、中沙为主,裸沙光伏区土壤颗粒体积百分比分别为74.03%和23.24%,秸秆光伏区土壤颗粒体积百分比分别为82.76%和14.41%,其中甘草光伏区还含有少量的粉粒,其体积百分含量为2.93%。由于光伏电站长期受风蚀的影响,研究区的裸沙和秸秆光伏区土壤颗粒整体颗粒偏粗,分选性好,偏度为负偏及峰态尖窄,分形维数在1.842~2.554。甘草光伏区土壤颗粒中分选性较好,偏度为接近对称,峰度宽平,分形维数在2.471~2.715。 (2) 土壤沉积物在光伏电板各位置区别很大,其中在裸沙光伏区,其基座位置的中沙体积百分含量最高,为28.63%,光伏电板倾斜角度加速挟沙气流的通过,导致基座周围掏蚀;在秸秆光伏区,基座区域的的细沙含量最高,为87.45%,秸秆受到加速挟沙气流的作用,对基座蚀积区进行填埋,颗粒相比裸沙区细化,甘草的种植使得土壤颗粒变细,偏度向对称发展。 注:1,2,3分别为为裸沙、秸秆、甘草光伏区。 (3) 3种不同立地类型的光伏电板不同位置板下和板间为堆积区,基座为蚀积区;较裸沙光伏区而言,并结合当地风蚀治理的防护效果看,以甘草种植的光伏区对光伏电站防沙效益最优。

2.1 分形维数的计算

2.2 土壤参数的计算

2.3 数据处理

3 结果与分析

3.1 光伏电站不同区域的土壤粒度特征及分形维数

3.2 不同立地条件下光伏电站土壤粒度参数

4 讨论与结论

4.1 讨 论

4.2 结 论