基于土地利用变化的三峡库区(湖北段)土壤侵蚀消长研究

2020-04-27黄凯旋董晓健张必辉丁树文

黄凯旋, 刘 扬, 董晓健, 高 超, 张必辉, 褚 琳,2, 丁树文,2

(1.华中农业大学 资源与环境学院, 武汉 430070; 2.华中农业大学农业部长江中下游耕地保育重点实验室, 武汉 430070; 3.湖北省水土保持监测中心站, 武汉 430071)

土壤是人类生存所必须的物质基础。土壤侵蚀会造成土地退化、土壤肥力流失、河流淤积等现象,还会污染水体以及造成面源污染等一系列的生态环境问题,危害十分严重。土壤侵蚀模型是定量评价土壤侵蚀的重要工具之一[1]。1978年美国农业部根据大量径流小区的水土保持监测数据提出了通用土壤流失方程(USLE),该方程综合了降雨、土壤、地形、植被覆盖与水土保持措施等坡面土壤流失的主要因素,并进行了推广。随着土壤侵蚀模型研究的不断深入,在20世纪90年代后期有关人员提出了修正通用土壤流失方程(RUSLE)。21世纪初,刘宝元等[2]以RUSLE方程为原型,考虑我国独特的土壤侵蚀特征以及长期形成的水土流失防治措施,建立了中国土壤流失模型(CSLE)。该模型的计算结果更符合我国土壤侵蚀的实际状况。

土壤侵蚀是土地利用变化所引起的环境问题之一[3]。土地利用变化与土壤侵蚀的耦合关系一直是中外学者研究的热点之一。赵辉等[4]采用遥感监测与土壤侵蚀模型(CSLE)定量评价相结合的方法,探讨县域尺度土地利用变化与水土流失消长评价方式;姜琳等[5]基于RS和GIS技术,采用RUSLE模型,计算岷江上游三年的土壤侵蚀量,对其时空格局动态变化进行分析;Zare等[6]利用RUSLE模型探究了伊朗北部地区不同土地利用的变化情况对土壤侵蚀的影响。

本文以三峡库区湖北段为研究对象,基于中国土壤流失模型(CSLE),运用RS和GIS空间分析方法,定量评价三峡库区湖北段土壤侵蚀,分析不同土地利用类型间的转化对土壤侵蚀消长的影响,为三峡库区湖北段进行合理的土地利用规划和防治水土流失提供科学的依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

三峡库区(湖北段)位于湖北省西南部,地处长江中游,由宜昌市夷陵区、秭归县、兴山县以及恩施土家族苗族自治州巴东县共4个区县组成,总面积约11 694.5 km2,位于110°04′—111°39′E,31°04′—31°34′N。著名的三峡大坝位于夷陵区三斗坪镇境内。研究区域属于高山地地形,两岸多为悬崖峭壁,地势陡峭。该地区成土母质复杂,主要的土壤类型有石灰土、紫色土、山地黄棕壤、黄壤等。植被资源比较丰富,自然植被以亚热带常绿阔叶林为主。研究区年均温度18~20℃,多年平均降雨量为1 000~1 400 mm。

1.2 数据来源

(1) 气象数据:来源于国家气象局气象中心和湖北省气象局,从中筛选出三峡库区(湖北段)及其周边2006—2017年月降雨量监测数据。

(2) 土壤数据:来源于湖北省农业科学院植保土肥研究所1∶20万湖北省土壤图。经扫描后在ArcGIS 10.2中进行数字化和地理配准处理。

(3) DEM 数据:来源于地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn/),空间分辨率为30 m。

(4) 遥感影像数据:来源于美国地质调查局(USGS,http:∥glovis.usgs.gov/),共3期(2005年、2010年、2015年)。影像选用夏季,且基本无云覆盖。空间分辨率为30 m。

(5) 土地利用数据:来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn/)提供的土地覆盖解译数据,共3期(2005年、2010年、2015年),空间分辨率为30 m。

2 研究方法

本研究采用中国土壤流失方程(CSLE),并结合RS和GIS技术,完成研究区域土壤侵蚀量的计算。CSLE方程形式如下:

A=R·K·L·S·B·E·T

(1)

式中:A为年均单位面积的土壤侵蚀模数[t/(hm2·a)];R为降雨侵蚀力因子[(MJ·mm)/(hm2·h·a)];K为土壤可蚀性因子[(t·h)/(MJ·mm)];L为坡长因子(无量纲);S为坡度因子(无量纲);B为生物措施因子(无量纲);E为工程措施因子(无量纲);T为耕作措施因子(无量纲)。

2.1 降雨侵蚀力因子(R)

本文采用Arnoldus[7]提出的利用月降水和年降水资料修正Fournier指数,然后利用一个普遍适用的R因子方程来计算R值。其计算公式如下:

(2)

R=α·F+β

(3)

式中:Pi为多年平均月降雨量(mm);P为多年平均年降雨量(mm);α,β为模型参数。参考大量相同或相近的研究区域文献[8-13],取α=1.22,β=3.24。式中R单位是100 (ft·t·in)/(ac·h·a),该单位需乘以转换系数17.02,转化成国际单位(MJ·mm)/(hm2·h·a)。

根据公式(1)—(3)可计算得到三峡库区及其周边各雨量站点的降雨侵蚀力因子值。在此基础上,在ArcGIS 10.2中利用克里格插值生成30 m栅格图层。

2.2 土壤可蚀性因子(K)

本文运用Williams等[14]在EPIC模型中提出的估算方法计算土壤可蚀性因子值。其计算公式如下:

(4)

式中:SAN为沙粒含量(%);SIL为粉粒含量(%);CLA为黏粒含量(%);C为有机质含量(%),其中SN1=1-SAN/100。

根据式(4)计算所得的K因子值应除以7.593后转化为国际制单位[15]。再将转换后的K因子值对研究区域内不同的土壤类型进行赋值,生成土壤可蚀性因子30 m栅格图层。

2.3 坡长坡度因子(LS)

本文在计算坡度因子S时,当坡度θ<5°时,采用McCool等[16]提出的计算公式;当坡度θ≥5°时,采用Liu等[17]在黄土高原地区建立的计算公式;计算坡长L因子时,采用Wischmeier等[18]提出的计算公式。综合以上计算公式如下:

(5)

L=(λ/20)m

(6)

(7)

式中:S为坡度因子;θ为坡度(°);L为坡长因子;λ为坡长(m),20为标准小区坡长(m);m为坡长指数。

在ArcGIS 10.2中以DEM图为底图提取得到坡度坡长图,再根据公式(5)—(7)分别计算出坡度因子S和坡长因子L,并运用栅格计算器计算得到研究区LS因子栅格图层。

2.4 生物措施因子(B)

首先在ENVI 5.3软件中对遥感影像进行辐射校正与几何校正,再根据NDVI的计算公式(8),利用ETM的第四波段和第三波段计算植被指数。

(8)

式中:NIR对应红外波段,即第四波段;R对应红光波段,即第三波段。再对植被覆盖度进行提取,其计算公式如下:

(9)

式中:f为植被覆盖度;NDVImax与NDVImin分别为NDVI的最大值与最小值。

不同植被覆盖度下的B值根据蔡崇法等[19]的研究计算,其公式如下:

(10)

2.5 工程措施因子(E)和耕作措施因子(T)

汇总多年三峡库区及其周边各水土保持监测站的监测数据,根据坡度、土地利用类型、工程措施、耕作措施等,得出三峡库区的工程措施和耕作措施的分布规律,进而得到ET因子值及其对应的坡度、土地利用类型等条件。

E值为工程措施因子,无量纲,指通过改变小地形(如坡改梯、引水等)来改善农业生产条件,以减少或防止土壤侵蚀而采取的措施。考虑到研究范围大,工程措施多且难以准确定位的问题,可以尝试通过以某一小流域为单位收集研究区工程措施数据,尝试提出把各工程措施减少水土流失的效果平摊到整个流域内进行估算,然后进行赋值(0~1之间)。即将某一坡度下无工程措施的小区裸地E值定为1,并记录土壤侵蚀量,然后同时观测同等坡度、立地条件下不同工程措施小区的土壤侵蚀量,计算其比值,从而得到E值。

T值为耕作措施因子,无量纲,指以犁、锄、耙等为耕(整)地农具所采取的措施,以达到保水保土保肥的目的。根据调查的当地耕作习惯和参考前人已有的耕作措施研究结果,可考虑等高耕作等措施,然后进行赋值(0~1之间)估算。即将某一坡度下无耕作措施的小区裸地T值定为1,并记录土壤侵蚀量,然后同时观测同等坡度、立地条件下不同耕作措施小区的土壤侵蚀量,计算其比值,得出最后T值。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化

在ArcGIS 10.2中,通过叠置分析生成2005—2010年和2010—2015年两个时段的土地利用变化图,在Excel 2010中统计得出两时期的土地利用类型面积转移矩阵表(表1)。通过分析,可得到以下结论:

研究区这3个时期均以林地分布面积最广,占总面积的76.37%~76.67%。其次为耕地和草地。总体来说,2005—2010年土地利用变化不显著,2010—2015年变化较大。林地面积在持续减少,从2005年的8 965.82 km2减少到2015年的8 931.16 km2,共减少了34.66 km2。其次是耕地面积,在这10 a里共减少17.24 km2。与之对应的是建设用地面积的增加,10 a共增加35.79 km2,增加幅度达到了63.43%。总体来说,三峡库区湖北段2005—2015年转出林地面积和转入建设用地面积较大,其他的土地利用类型面积变化幅度较小。

2005—2010年时段三峡库区湖北段各土地利用类型转移面积占总面积的0.11%。林地面积减少最多,共减少了5.17 km2,主要转移至水域和建设用地。而水域面积增加最多,达到2.72 km2,主要是由林地转入,这是由于三峡水库的蓄水造成的。

2010—2015年期间研究区各土地利用类型转移面积占总面积的0.80%,较2005—2010年的显著提高。该时段土地利用变化主要体现在耕地和林地向建设用地转移,其他土地利用类型变化幅度较小。2010—2015年中,有0.91%的耕地和0.21%的林地转变为建设用地。建设用地面积显著增加,其增加幅度达56.63%。这说明2010—2015年研究区开发土地的力度较大,城镇化速率较2005—2010年明显加快。园地面积增加了13.65 km2,说明当地为大力发展经济,不断引进适合当地种植的果树(如橘树),以提高农民的收入。

表1 2005-2015年研究区土地利用类型面积转移矩阵 km2

3.2 土壤侵蚀消长情况

根据上述各因子研究方法与计算结果,分别绘制出三峡库区湖北段各因子值的栅格图。利用各因子图和CSLE模型,运用ArcGIS栅格计算器得到三峡库区湖北段2005年、2010年、2015年土壤侵蚀图。

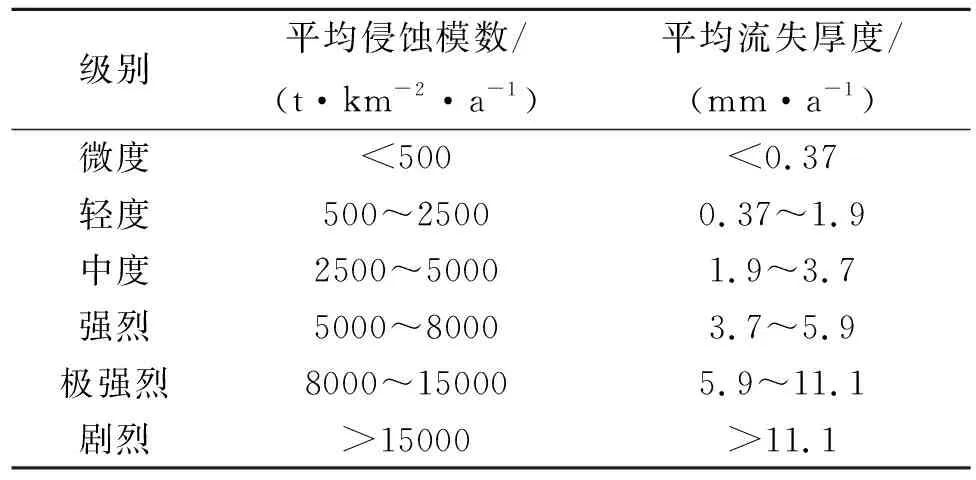

根据水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190—2007)[20],得到研究区土壤侵蚀强度模数分级表(表2),并根据其分类标准得到2005年、2010年、2015年的土壤侵蚀分级图(图1)。

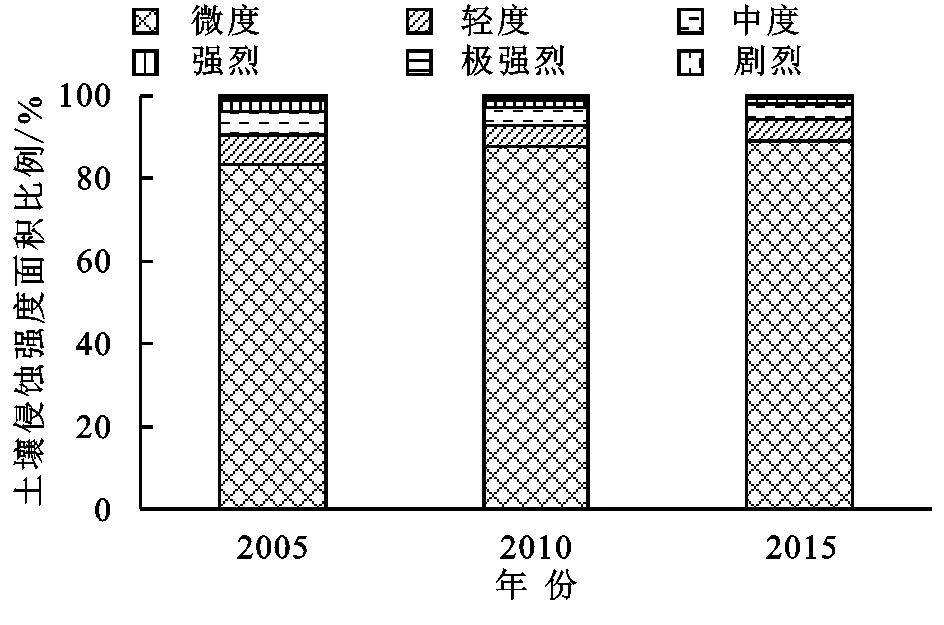

从2005—2015年来看,土壤侵蚀类型主要以微度侵蚀(83.65%~89.32%)和轻度侵蚀(6.77%~4.93%)为主。其中微度侵蚀占比的增幅较大,达6.78%,其他5个侵蚀强度等级占比均呈减小趋势(图2)。总体来说,研究区的土壤侵蚀强度等级有向微度侵蚀迁移的趋势,说明研究区的土壤侵蚀治理有一定的成效。

表2 三峡库区土壤侵蚀分类分级标准

为进一步探讨不同土壤侵蚀强度等级面积的动态变化情况,运用转移矩阵法对2005—2010年、2010—2015年两个时期不同土壤侵蚀强度面积转移变化进行分析(表3)。结果表明:总体来看,2005—2010年不同等级土壤侵蚀面积转移量较2010—2015年大。其中2005—2010年高强度的土壤侵蚀向微度侵蚀等级转化明显,其中轻度侵蚀中有43.21%转化为微度侵蚀,中度侵蚀有39.86%转化为微度侵蚀,强烈侵蚀有37.03%转化为微度侵蚀。同时,也有3.75%的中度侵蚀区域转为了轻度侵蚀;强烈侵蚀区域分别有0.66%和6.96%转为了轻度侵蚀和中度侵蚀。2010—2015年土壤侵蚀的转换率不如2005—2010年,但是趋势和2005—2010年相同。分别有33.33%,37.45%,40.04%,40.67%和34.55%的轻度,中度,强烈,极强烈和剧烈侵蚀转化为了微度侵蚀,中度侵蚀中有2.62%转化为了轻度侵蚀。总体来说,2010—2015年土壤侵蚀变化程度相对较小,比较稳定。

图1 2005-2015年三峡库区湖北段土壤侵蚀分级

图2 2005-2015年三峡库区湖北段土壤侵蚀强度面积比例

2006年5月,三峡大坝全线建成。在此之后至2010年,三峡水库的水位逐年提升,淹没了大片土地,从而导致土壤侵蚀强度等级降低较为明显。而2011年5月,国务院已经认识到了三峡水库蓄水对长江中下游带来的不利影响,并采取相应的措施改善当地的生态状况,如封山育林、退耕还林还草以及禁止乱砍滥伐等,使得2010—2015年当地生态状况稳定,并有向好发展的态势。总体来说,2005—2015年三峡库区土壤侵蚀情况得到了比较明显的改善,当地政府治理水土流失的成效已经有所显现。

表3 2005-2015年研究区不同等级土壤侵蚀面积转移矩阵 km2

3.3 土地利用变化与土壤侵蚀消长关系分析

通过对2005—2010年和2010—2015年土地利用变化图和土壤侵蚀强度变化图的叠加,统计分析不同土地利用类型之间的转化对土壤侵蚀消长的影响。结果表明:从大体趋势上看,2005—2010年和2010—2015年不同土地利用方式下的土壤侵蚀强度面积变化情况相似。园地、草地转为耕地,林地转为耕地、园地,以及耕地、林地、园地、草地转为建设用地会导致土壤侵蚀强度的增大,其中草地转为耕地的增强作用更加明显。耕地转为林地、园地和草地以及园地转为林地对土壤侵蚀强度具有减弱作用,说明在研究区实行退耕还林政策具有良好的水土保持效应。园地转为草地有时会有增强作用,有时减弱作用较明显,这和草地的植被覆盖度密切相关。

注:土地利用变化方式编号如下:12表示耕地转为林地;13表示耕地转为园地;14表示耕地转为草地;16表示耕地转为建设用地;21表示林地转为耕地;23表示林地转为园地;24表示林地转为草地;26表示林地转为建设用地;31表示园地转为耕地;32表示园地转为林地;34表示园地转为草地;36表示园地转为建设用地;41表示草地转为耕地;42表示草地转为林地;43表示草地转为园地;46表示草地转为建设用地。本研究不考虑水域变化。

4 结 论

(1) 研究区的主要土地利用类型为林地和耕地,分别占总面积的76%和12%左右。总体来看,2010—2015年研究区土地利用变化程度比2005—2010年大。2005—2010年由于三峡水库蓄水,导致研究区水域面积有所增加;而2010—2015年有较多的耕地和林地向建设用地转移,建设用地的面积增加幅度达到56.63%。这说明2010—2015年研究区的城镇化速率较2005—2010年明显加快。同时,为提高当地的经济水平,不断引进果树,使得园地面积增加5.62%。

(2) 研究区的土壤微度和轻度侵蚀面积占比最大。受到三峡水库水位不断上升的影响,2005年研究区土壤侵蚀强度变化较大。其中微度侵蚀面积增加较多,占2005年微度侵蚀面积的4.75%;增加的微度侵蚀区域大部分来源于轻度侵蚀区域和中度侵蚀区域。而2010—2015年随着一系列生态保护措施的实施,如退耕还林还草,以及坡耕地的治理等,植被覆盖度有所增加,模型中B,E,T值均有所减小,土壤侵蚀总量得到了有效地控制,并继续呈现出逐年递减的趋势;当地土壤侵蚀强度变化幅度减小,生态状况趋于稳定向好发展。总体来说,土壤侵蚀的轻度、中度和强烈侵蚀有向微度侵蚀迁移的趋势,当地水土流失治理成效已初步显现。