厚层油藏隔夹层建模技术在安棚主体区的应用

2020-04-25戴达山邱坤态孙宜丽马培申黄永强

戴达山,邱坤态,孙宜丽,马培申,黄永强,张 薇

(中国石化河南油田分公司采油一厂,河南南阳 474780)

油田开发后期,厚油层储层隔夹层是影响流体在储层内流动的关键因素,并在一定程度上控制着剩余油的分布,明确隔夹层三维展布是进行剩余油预测和开发方案制定的基础,对指导厚层油藏在特高含水期的挖潜具有重要的意义[1-2]。2007—2009 年,岳大力[3]、刘钰铭[4]等通过开展河流相储层构型研究,定量计算了夹层的倾角;2011 年,尹艳树[5]采用层次建模方法建立了高弯度曲流河储层和辫状河储层三维结构模型;2013 年,袁新涛、刘玉娟等[6-8]根据单井测井解释和连井对比进行各类夹层空间形态描述,建立夹层的沉积模式,并应用多点地质统计学方法预测辫状河储层井间泥质夹层展布。前人针对辫状河、曲流河隔夹层建模做了大量工作,但关于快速堆积的近岸水下扇厚层油藏的储层隔夹层建模的研究报道相对较少。

赵凹油田安棚主体区核三段Ⅳ油组2 小层(Eh3IV2)为一块状厚油层,平均有效厚度大于10 m,最厚部位大于20 m,是赵凹油田主力油层之一,地质储量占赵凹油田主体区储量的62%。自1986 年投入开发以来一直是主要产层,目前综合含水率高达97.44%,但采出程度仅26.8%。沉积环境为近岸水下扇沉积,砂体内部结构复杂,砂体厚度大,储层物性好,为厚层中、高渗砂岩油藏,隔夹层较发育,非均质性强,剩余油识别不清。本文以赵凹油田安棚主体区Eh3IV2小层为例,首先对储层进行细分,随后在砂体内部采用“相”(沉积相)约束“相”(岩相)的思路,利用序贯指示建模方法预测细粒夹层分布,建立水下扇厚层油藏隔夹层三维精细地质模型,从而为后续油藏生产研究提供依据。

1 层位细分

研究区Eh3IV2小层发育三个主要标志层,分别是低阻泥岩标志层、低凹泥岩和厚层砂岩辅助标志层。其中,低阻泥岩标志层位于核三段IV 油组2 小层4(2)单层(Eh3IV24(2))下部,岩性为灰黑色泥岩,厚度大,全区分布广泛,是Eh3IV2小层的底界,向下过渡为砂岩;电性特征表现为自然电位、电阻率曲线低幅平直,微电阻率曲线齿化严重,无幅度差。低凹泥岩辅助标志层位于Eh3IV21(1)单层上部,岩性为灰黑色泥岩,厚度为1~5 m,向上过渡为砂岩沉积,呈较明显水退旋回沉积;其电性特征与低阻泥岩标志层电性特征相似。厚层砂岩辅助标志层位于Eh3IV22(2)单层下部,岩性主要为厚度较大(普遍大于4 m)的砂岩或砾岩;电性特征表现为自然电位、电阻率曲线高幅,突变明显,自然伽马曲线呈箱形。3 个标志层在全区普遍发育,本文以此为基础,结合沉积旋回韵律特征以及曲线特征,将Eh3IV2小层细分为8 个单层。

2 沉积微相展布

研究区沉积微相展布研究是选择建模方法、建立高精度模型的基础。综合地震、岩心、砂体分布等资料分析,认为研究区物源来自于南部,沉积环境主要为近岸水下扇扇中-扇端沉积。在近岸水下扇沉积相模式的指导下,结合砂岩等厚图及单井相剖面图开展了各单层沉积微相平面展布研究,主要沉积微相包括扇中辫状沟道、扇中辫状沟道间、扇中席状砂及扇端泥[9]。不同沉积微相其岩石类型及结构不同。

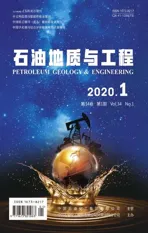

由图1 可知,研究区砂体整体呈条带状分布,内部结构复杂,隔夹层较为发育。Eh3IV22(2)单层发育8 条沟道,被2 个沟道间所分隔,形成3 个沟道区。第一个沟道区为最左侧沟道,向前延伸至安14、安6 井一带与第二个沟道区接触;第二个沟道区包括2 条沟道,规模较大,延伸距离远,其与第三个沟道区在安21 至安78 井区接触,再向前分开;第三个沟道区包括5 条沟道,且相互叠置,在靠近湖区发散。沟道最大宽度428 m,最小宽度129 m,平均宽度254 m。沟道区前方为席状砂展布区,席状砂微相发育在沟道两侧及前方,范围较小。

图1 安棚主体区Eh3IV22(2)单层沉积微相

3 地质模型建立

3.1 构造模型建立

构造模型建立实质上是在地层精细划分和对比的基础上,综合地质、地球物理等信息,对研究区储层层面(包括断层部位)在空间上分布的一种预测。为区分隔夹层分布,在分层的基础上,首先进行砂泥岩剖面的细分,然后利用修改后的分层数据开展构造模型建立。

建模的具体过程中,还要综合考虑井分布情况、构造走向以及开发需要等特征,进行网格设计和划分。本次建模平面网格方向为南北方向,平面网格步长为20 m×20 m,垂向上按0.2 m 进行划分,模型网格节点总数为201×160×87=2 797 920 个。

经过上述处理后,采用插值与人工辅助方法,不断修正和调整地质层面,最终建立研究区三维构造模型。

3.2 储层精细隔夹层模型建立

储层精细隔夹层模型建立分两步。首先是采用赋值方法建立隔层以及砂岩层分布模型,然后依据“相”约束“相”的思路,在优势相内部,以井点解释沉积相为依据,采用序贯指示建模方法,对其内部细粒岩相尤其是夹层分布进行预测,实现优势沉积相内部岩相细分,建立反映研究区储层的精细隔夹层模型。

隔层界面是建立隔层三维构造模型的基础。为达到分隔隔层目的,在每个小层内,将上部砂岩底部作为下伏岩层隔层顶面,将下部砂岩顶面作为其上覆小层的隔层底,这样相邻的底顶面之间就限定为砂层单元,而相邻的顶底面之间则是隔层单元。在划分过程中需对两种情况做特殊处理:一是小层内部没有砂岩时,要根据岩层厚度趋势,选择小层内某个点作为上覆隔层底面和下伏小层隔层顶面,从而表示砂岩层的尖灭;二是砂岩充满整个小层时,将小层顶(底)面作为隔层底(顶)面,如果在其相邻小层存在泥岩层,则有隔层发育,否则隔层尖灭,在预测时对于隔层尖灭情况,需将隔层顶面和底面重合,即隔层厚度为0。对于隔层分布,由于在建立构造模型时,对分层进行了修改,砂层之间隔层作为单独一个层出现,因此只需将其赋值为隔层(泥岩)即可。对于砂岩层,精细沉积相的追踪对比已经较好地确定了优势沉积相分布范围,其边界可作为砂岩分布最大界限,而其余区域则可以直接赋值为泥岩。将数字化后的储层结构模型和沉积相图分别导入Petrel 软件中,采用面赋值方式进行砂岩层储层模型的建立。

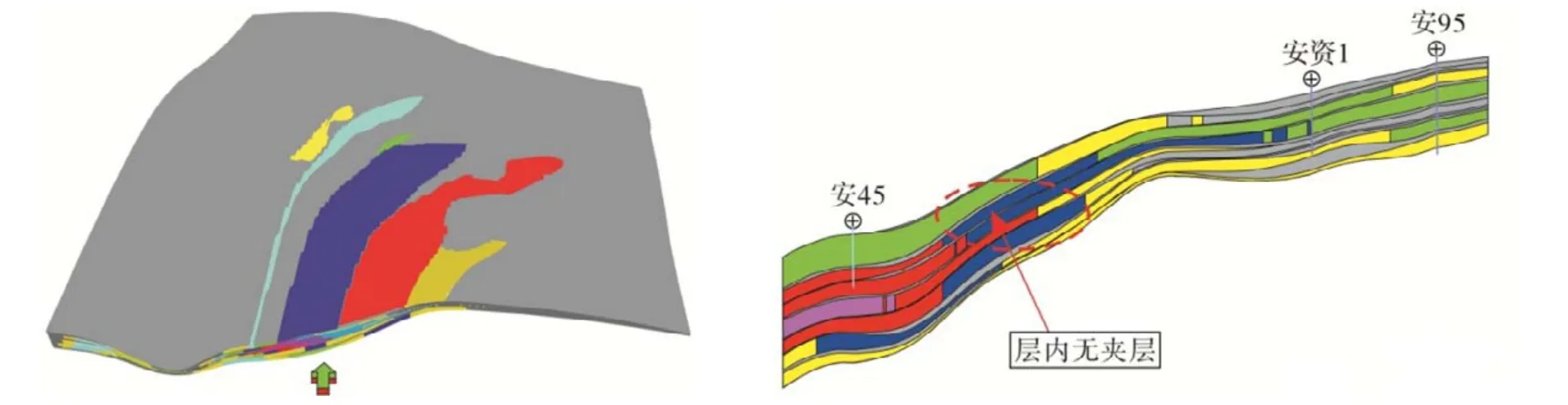

由图2 可以看出,三维模型与地质研究平面相完全匹配,能够较好揭示平面上砂岩分布范围。但是,由于所勾绘的沉积相图是优势砂体相图,其内部还发育一些薄层泥岩及粉砂岩等,同时沉积相直接赋值方法所建立的模型是整体赋值,掩盖了钻井高分辨率的沉积相信息,难以反映井上夹层的分布特征,尤其是对油水运动有影响的夹层的分布。所以不能用直接赋值的沉积相模型作为最终结构,而是需要在此模型的基础上,通过“相”约束“相”的方法对相内部进行细分预测,进一步刻画其内部结构特征。具体操作是以赋值沉积相为第一层相约束,对其内部细分的砂岩(沟道砂体与席状砂)和泥岩(沟道间与湖相泥岩)分别求取变差函数[10],然后,采用序贯指示建模方法,在赋值沉积相砂岩内部进行上述3 个沉积微相分布的预测,从而精细刻画砂体内部夹层分布。该模型是在第一层相边界以及测井条件共同约束下对砂体和夹层空间分布预测的模型,符合单井相内部解释,能较好地反映砂体内部夹层分布,模型更为精细(图3),可为后续物性建模及油藏工程服务。

图2 赋值法建立的三维地质模型与模拟沉积相剖面

图3 序贯指示法建立的三维地质模型与模拟沉积相剖面

3.3 物性建模

水下扇沉积的储层物性一般具有以下特征:根部,虽然沉积水动力强,但整体上以重力流为主,岩石结构分选差,储层物性较差;靠近湖区,沟道沉积具有一定分选性,且经过长距离搬运,储层结构和成分成熟度均相对变好,储层物性较好;席状砂沉积区,沉积物粒度细,储层物性一般。在精细隔夹层模型基础上,采用相控参数建模技术,建立了研究区物性分布模型(图4)。由图中可以看出,研究区整体上沟道部位物性较好,孔隙度、渗透率值较高;靠近物源区的沟道根部,储层物性有变差的趋势;前缘席状砂及沟道间储层物性较差,孔隙度、渗透率值较小;其特征与水下扇沉积的储层物性特征基本一致,也更符合赵凹油田安棚主体区Eh3Ⅳ2小层的地质认识,进一步表明该模型精度高,能够客观反映储层隔夹层的空间展布,为后续油藏工程工作奠定了坚实的基础。

图4 安棚主体区孔隙度、渗透率分布

4 结论与认识

(1)厚层油藏剩余油分布在特高含水期主要受隔夹层控制,精细隔夹层描述对于厚层油藏剩余油挖潜具有重要的现实意义。

(2)赵凹油田安棚主体区物源来自南部,沉积环境主要为近岸水下扇扇中-扇端沉积,可细分为扇中辫状沟道、扇中辫状沟道间、扇中席状砂及扇端泥4 种沉积微相。

(3)利用钻井高分辨率的地质信息,采用赋值与序贯指示结合的“相”约束“相”的建模方法,可以较为精细的描述出近岸水下扇厚层油藏砂体内部隔夹层的展布。

(4)在精细隔夹层模型的基础上,采用相控参数建模技术所建立的物性分布模型,与水下扇沉积的储层物性特征吻合程度较高,能够客观地反映储层隔夹层的空间展布,为后续油藏工程工作奠定了坚实的基础。