CSR视角下中国高校公益教育与企业员工需求的匹配性研究

2020-04-22陈明施荣晓

陈明 施荣晓

摘 要:CSR逐渐受到社会公众重视,对即将成为企业主力的大学生也提出了更高的社会责任要求。基于此,文章从CSR视角探索中国高校公益教育与企业员工需求的匹配程度。研究表明,大学生公益素养与企业员工需求存在较大的差距,尤其是在企业经济责任和企业法律责任方面。进一步探究发现,中国高校虽重视公益教育,也对大学生公益素养产生较大影响,但在教育内容和形式上存在不足,使得大学生公益素养仍与企业员工需求存在较大的差距,说明中国高校公益教育与企业基于CSR视角的员工需求匹配性较低。

关键词:高校公益教育;公益素养;企业员工需求(CSR视角)

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)13-0025-05

Abstract: CSR has gradually been paid attention to by the public, and has put forward higher social responsibility requirements for college students who are about to become the main force of enterprises. Based on this, this paper explores the degree of matching the needs of Chinese college public welfare education and enterprise employees from the CSR perspective. The research shows that there is a big gap between the public welfare literacy of college students and the needs of enterprise employees, especially in the aspect of corporate economic responsibility and corporate legal liability. Further exploration found that although Chinese colleges and universities attach great importance to public welfare education, but also have a greater impact on the public welfare literacy of college students, but there are shortcomings in the content and form of education, so that there is still a large gap between the public welfare literacy of college students and the needs of enterprises, indicating that there is a low degree of matching between Chinese universities' public welfare education and enterprise employee needs based on the CSR perspective.

Keywords: public welfare education in colleges and universities; public welfare literacy; enterprise employee needs (from the CSR perspective)

一、概述

近年来,CSR逐渐成为社会公众关注的问题,当今社会对企业和企业内部员工有了更高的社会责任要求。决策是否科学、制度是否健全、管理是否先进、企业文化是否独特等,最终都由员工的素质决定,可以说,员工素质决定企业的一切行为。企业在追求经济利润的同时,还应承担起对劳动者、消费者、环境、社区等利益相关方的责任,因此,企业员工也应承担相关的社会责任。

随着我国高等教育由“精英教育”转变为“大众化教育”,大学生逐渐成为企业员工的主要组成,也成为企业社会责任的主力军。为此,高校学生提高自身公益素质的需求迫在眉睫。近年来,越来越多的高校学生在學习和兼职之余,参与到公益实践中来,但在其公益活动过程中也显示出了包括公益精神薄弱、公益态度不正、公益能力不强等问题。而为了解决国内高校学生公益素质存在的问题,最重要的途径就是大力推广高校公益教育。

因此,本文尝试基于CSR视角,探究高校公益教育与企业员工需求的匹配性,以期对大学生高校公益教育研究提供新的理论支持。

二、文献综述与回顾

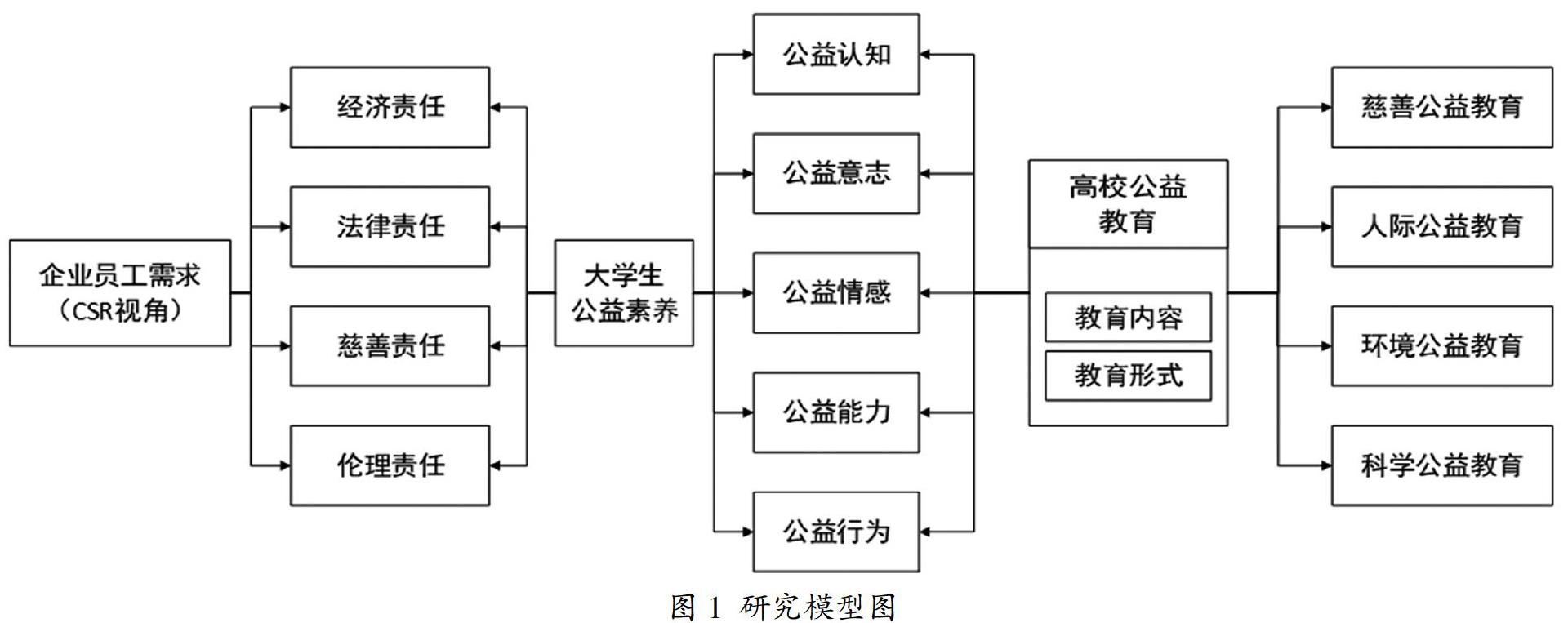

目前CSR可分为金字塔模式、交互圆环模式和同心轴模式三类。金字塔模式由经济、法律、伦理和慈善责任组成。以层级形式排列,旨在显示各种社会责任的不同重要性,其中最基本的是经济责任,其他的社会责任都是建立在经济责任之上的;交互圆环模式也由经济、法律、伦理和慈善四种社会责任组成,但其观点认为不同责任间存在着动态的相互作用关系,没有哪种社会责任优先于其他社会责任,CSR就是旨在和谐解决不同责任之间的冲突;而同心轴模式与金字塔模式类似,将企业的经济责任视为其核心的社会责任,但其认为法律、伦理和慈善三种社会责任是经济社会责任的外围或扩散。综上,本文以经济责任、法律责任、慈善责任和伦理责任作为CSR的四个维度,探究企业员工需求及其与大学生的匹配性。

通过与企业员工需求的匹配性探究,有助于分析大学生现有的公益素养现状,从而更有针对性地为中国的高校公益教育提供建议。关于大学生公益素养,是指大学生在慈善捐赠或志愿服务中表现出来的对公益的态度、价值观念以及公益意志和公益行为习惯等,由公益认知、公益情感、公益意志、公益能力和公益行为五个方面组成(李妙芝等,2011)。学生必须根据匹配性来适当提高自己的公益素养,以便于更好地适应未来的工作走向。因此,高校公益教育的研究和推广迫在眉睫。卫小将(2012)将公益教育界定为,“以社区为主体,以广大青少年为服务对象,通过建立学校、社区和家庭的整体驱动机制来提供实践教育,最终目标是促进个体更好地实现社会化和再社会化,推动其公民意识和慈善意识的形成,增进个体的社会责任感和社会参与度”。陈建华(2009)认为,教育理论与教育实践之间不仅是相互含蕴的共生共存关系,而且还是相辅相成、交互促进的辩证发展关系。

综上,本文通过以下模型探究CSR视角下中国高校公益教育与企业员工需求的匹配性。

三、企业员工需求分析

针对CSR视角的员工需求,本文采用问卷调查法对企业人员进行调研。共回收有效问卷160份,样本以中大型企业的中高层管理人员为主。其中制造业占28.75%,IT行业占11.25%,批发零售行业占10.63%等;企业性质方面,私营企业占69.7%,国企占18.75%等。

从筹划公益活動的频率上,89%的企业会自行筹划公益活动,其中68%的企业每年筹划次数为1-2次,18%的企业每年筹划次数为3-6次。可见大部分企业对公益事业和公益活动是有所关注和重视的。

从CSR角度,企业在经济责任、法律责任、伦理责任和慈善责任四个维度体现的员工需求存在差异。企业经济责任指企业有责任在确保自身盈利的基础上经营,以便能够持续地为投资者、员工、顾客、供应商等利益相关者带来回报。超过70%的企业要求员工具备以下素养:1. 能为企业创造价值;2. 对自己工作满意,以体面方式看待;3. 提供商品或服务满足社会成员的需求;4. 以公平价格出售商品或服务。企业法律责任是指企业人员及其行为必须遵循行政、民事和刑事等相关法律,保证企业在合法范围内经营。超过75%的企业要求员工具备以下素养:1. 具备维护自己利益的法律意识;2. 具备依法纳税的意识;3. 不做损害消费者利益的事情;4. 不做损害同行业竞争者利益的事情。

企业慈善责任指企业积极参与和开展慈善活动事业,关注社会弱势群体,支持教育与文化艺术事业等。超过55%的企业要求员工具备以下素养:1. 关注弱势群体并捐赠;2. 意识到企业对高校贫困学生捐助的重要性;3. 积极参与企业组织的赈灾活动;4. 意识到企业对重大疾病防治进行捐助的重要性;5. 明白企业社会责任对社会的意义。企业伦理责任指企业作为一个社会生活主体,应遵循社会伦理规范要求,包括人本伦理责任、社会伦理责任、生态伦理责任等。超过75%的企业要求员工具备以下素养:1. 有人权意识;2. 为实现客户利益而不断改进服务和产品;3. 有环保意识。

四、高校公益教育与企业员工需求(CSR视角)匹配性分析

针对大学生,同样采用问卷调查法进行调研,共回收有效问卷498份。样本立足广东,辐射全国,以本科生为主,男女比例接近1:1,跨越不同专业,具有较强代表性。

通过对大学生与企业员工需求(CSR视角)匹配性进行分析,了解大学生在公益素养方面的欠缺程度,在此基础上,研究高校公益教育对大学生素养的影响,由此探究高校公益教育与企业员工需求(CSR视角)的匹配性。

(一)高校大学生与企业员工需求匹配性分析

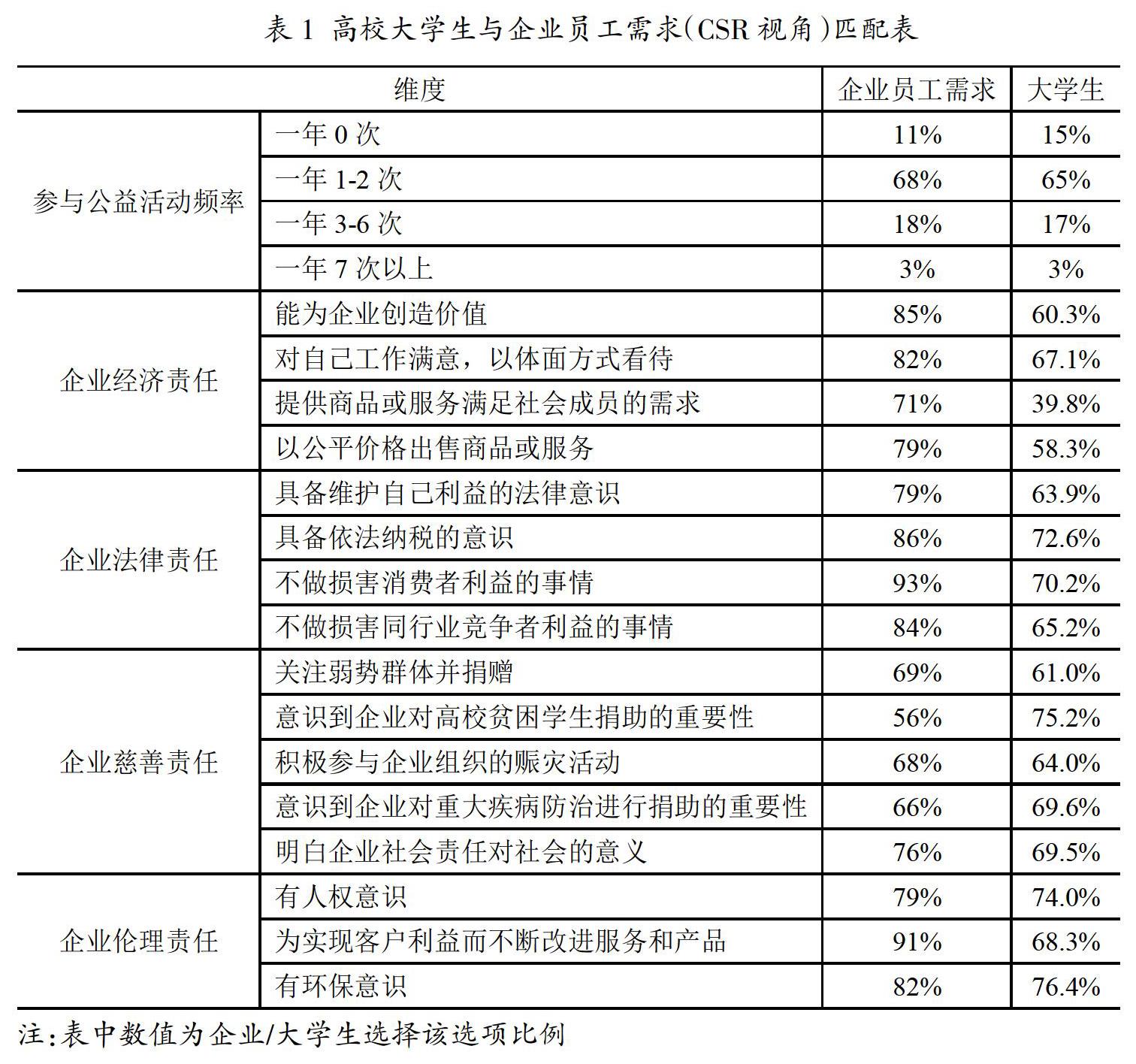

本文主要从参与公益活动频率及CSR的四个维度对大学生公益素养与企业员工需求进行匹配性分析,详见表1。

在参与公益活动频率上,大学生基本匹配企业员工需求。在企业经济责任上,大学生远达不到企业需求,尤其是在“提供商品或服务来满足社会成员需求”维度,两者相差30个百分点。在企业法律责任上,大学生的公益素养同样与企业员工需求差距较大。因此,学校迫切需要加强学生在企业经济和法律责任方面公益素养的教育。

在企业慈善责任上,大学生表现较好,在“意识到企业对高校贫困学生捐助的重要性”和“意识到企业对重大疾病防治进行捐助的重要性”两个维度得分高于企业需求,其他三个维度虽仍低于企业需求,但差距不大。在企业伦理责任上,大学生在“为实现客户利益而不断改进服务和产品”维度得分与企业需求差异较大,其余两个维度虽也达不到企业的期望,但差距较小。可见,大学生在该方面的公益素养与企业需求匹配性一般。

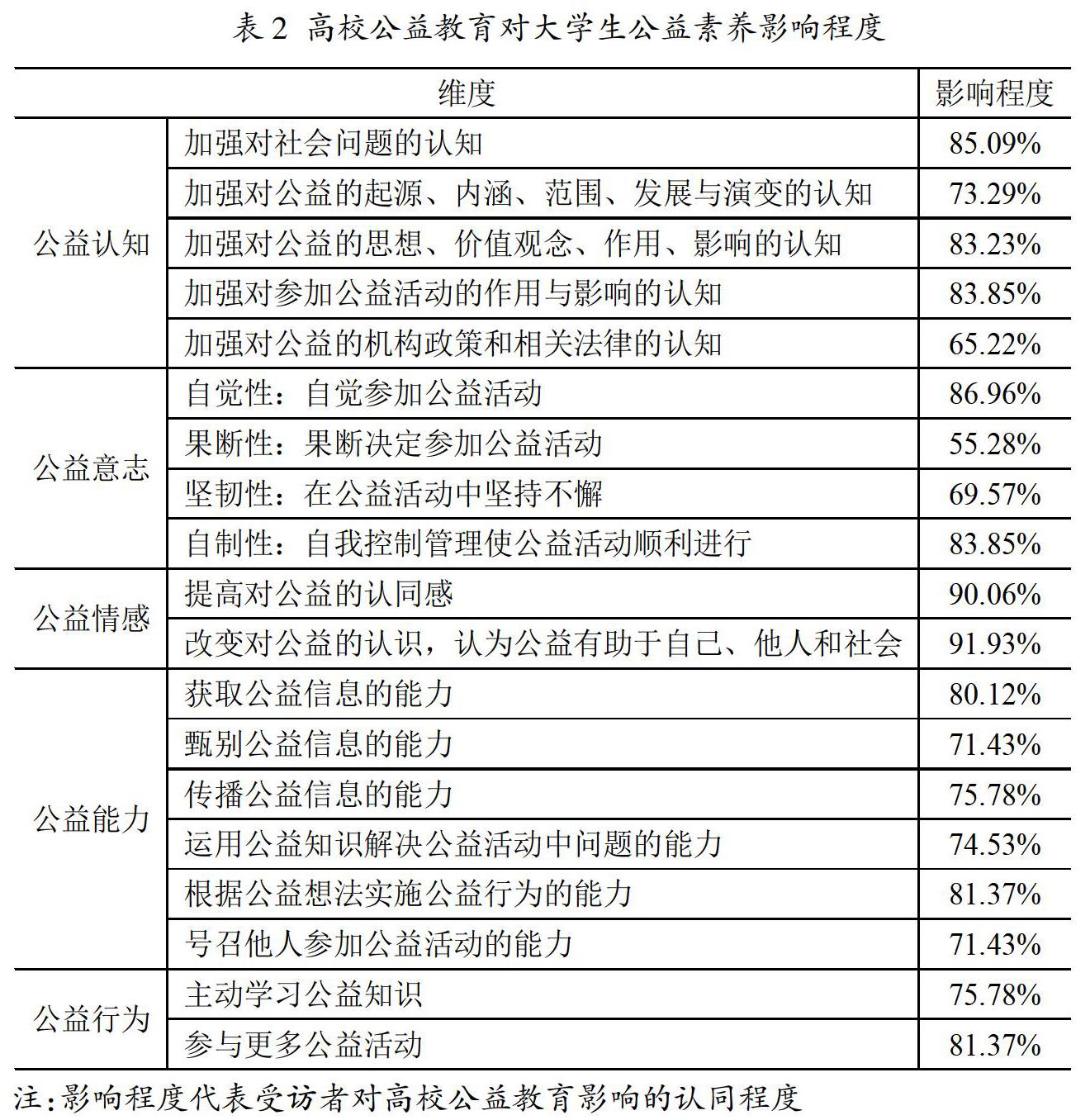

(二)高校公益教育对大学生公益素养影响研究

针对大学生在匹配企业员工需求的素养缺失,高校应更有针对性地对大学生进行公益教育,以提升大学生的公益素养。本文从公益认知、公益意志、公益情感、公益能力和公益行为五个维度探究高校公益教育对大学生公益素养的影响(详见表2),从而分析高校公益教育与企业员工需求的匹配性。

公益认知是大学生对公益知识的主观反映。高校公益教育对大学生的公益认知存在较高的影响。尤其在“思想价值观”、“作用与影响”等方面均达到80%以上认同,但也说明高校在公益教育内容上不全面,导致大学生虽受到较高影响但在企业慈善责任和伦理责任方面的思想认知仍远低于企业需求;而在“相关政策和法律”方面,高校公益教育的影响则较低,仅有65.22%认同,说明高校有关公益法律政策的教育较少,导致大学生在企业法律责任上远低于企业需求。

公益意志是大学生根据主观愿望自觉地调节和支配行动,克服困难和挫折以达成预定的公益目标的心理过程。高校公益教育对大学生的公益意志存在两极化影响。在“自觉性”和“自制性”方面均得到80%以上认同,而在“果断性”、“坚韧性”认同度则较低。说明高校公益教育形式不够合理,虽对大学生的公益意志进行培训,但不稳定性,学生在抉择和毅力上训练不足,导致在企业经济责任和伦理责任方面相关维度匹配性较低。

公益情感是大学生根据个体的利益需要对公益思想、公益现象产生的一种态度体验。高校公益教育对大学生的公益情感影响非常高,均达到90%以上,但大学生在企业慈善责任方面卻仍有部分维度低于企业需求。说明高校在公益教育内容和形式上不够全面,导致大学生在相关维度略低于企业需求。

公益能力是大学生获取、加工和传播公益知识,运用公益知识去发现、分析,并解决公益领域问题的综合体现。高校公益教育对大学生公益能力存在较高影响,均达到70%以上认同。但大学生在CSR四个方面有关公益能力体现的维度却远低于企业需求,如“以公平价格出售商品/服务”等。说明高校对于大学生进入社会所需承担的企业员工公益能力的教育内容还不全面。

公益行为是指一切有利于实现公益目标的有意义的活动。高校公益教育对大学生公益行为具有较高影响,均达到75%以上认同。大学生在企业慈善责任方面中部分维度也高出企业的需求,说明高校公益教育存在一定效果,高校应继续保持。

五、结束语

研究表明,大学生公益素养整体低于企业员工需求,尤其是企业经济责任和企业法律责任方面存在较大的差距,在企业伦理责任方面略低于企业需求,仅在企业慈善责任方面,部分维度达到企业需求。然而,高校公益教育对大学生公益认知、公益情感、公益能力和公益行为方面均存在较高的影响,仅个别维度影响程度较低,在公益意志上,高校公益教育的影响则呈现两极化。据此分析,高校对大学生的公益教育较为重视,也取得一定的成效,但教育的内容和形式上存在不足。从内容上看,针对企业所需求的思想、价值观、能力方面的公益教育不够全面,有待完善;从形式上看,在企业需求更高的实践教育方面较为缺乏。综上,在CSR视角下中国高校公益教育与企业员工需求匹配性不高,高校公益教育体系有待进一步完善。

基于沈贵鹏(2014)的观点,本文认为高校公益教育应从以下几方面完善:1. 在慈善公益教育上,一方面从理论上加大宣传、增补慈善公益教育内容课程、培养学生慈善公益意识和知识,另一方面从实践上制定完整的慈善公益教育评价标准、加强相关社团作用、搭建校内外公益平台,提升大学生的公益实践能力;2. 在人际公益教育上,一方面从理论上完善人际教育课程体系、开展相关讲座和宣传,塑造大学生的公益心,另一方面从实践上开展人际公益范畴比赛、支持学生社团活动、建立公益能力评价体系,有效提高大学生的公益能力;3. 在环境公益教育上,高校可从理论上开设环保课程和讲座,也可从实践上组织志愿者活动、支持环境公益组织等,充分培养大学生环境公益意识和能力;4. 在科学公益教育上,高校可从理论上创新科学教育课程体系,引导学生贴近社会生活,也可从实践上组织高校进行科学公益教育义务劳动,锻炼大学生公益实践能力。

参考文献:

[1]那保国.中国企业社会责任评价研究[D].上海交通大学,2011.

[2]秦蕾.企业员工素质对培育企业核心竞争力的重要性[J].中国商论,2011(24):65-66.

[3]李妙芝,刘树忠,徐丽平.大学生公益素养现状调查分析[J].科技致富向导,2011(29):137-137.

[4]卫小将,王渭巍.当前我国社区公益教育的困境与出路[J].中国青年政治学院学报,2012(1):133-137.

[5]沈贵鹏.关于公益教育的思考[J].基础教育,2014(2):30-37.

[6]陈建华.论教育理论与教育实践的共生共存[J].教育理论与实践,2009(34):5-9.

[7]王素君,任芳逸.大学生公益素养现状及其培养[J].大陆桥视野,2016(18):201-202.

[8]张志红.我国公益教育现状调查研究[J].中国校外教育,2013(36):3-4.

[9]章庆林.新形势下企业大学生员工思想教育研究[J].长江师范学院学报,2012(6):30-33.

[10]李嘉,房俊东,陈明.高校公益教育对大学生公益行为意向影响研究——基于计划行为理论的实证分析[J].高教探索,2019(04):126-130.