完善人格道德教育理论视域下辅导员职业道德发展研究

2020-04-22唐金桃

唐金桃

摘 要:完善人格道德教育是个体道德发展的重要理论基础,包括道德认识、道德情感和道德行为三个要素。该理论对找准影响辅导员职业道德发展因素具有重要的指导意义,对辅导员专业化、职业化发展,增强思想政治教育实效性具有重要的现实意义。

关键词:完善人格;辅导员;职业道德发展

十八大以来,“立德树人”作为教育的根本任务和主旋律,影响着高等教育各个领域的发展。高校辅导员作为大学生思想政治教育工作的骨干力量,其职业道德发展的程度直接决定着高校思想政治工作的质量、“立德树人”的落实。因此,找准制约高校辅导员职业道德发展进程的因素,构建合理、科学的辅导员职业道德发展体系,对促进辅导员专业化、职业化发展,以及增强思想政治教育实效性具有重要的现实意义。

一、完善人格道德教育的理论基础及核心要素

完善人格道德教育理论兴起于20世纪80年代的美国,其代表人物是享誉国际的发展心理学家和教育家托马斯·里考纳(T.Lickona),代表作为《完善人格教育》。托马斯·里考纳在该著作中归纳出完善人格主要由道德认识、道德情感和道德行为三个方面的要素组成,且三个要素相互联系,共同影响着个体的道德发展和完善人格形成。其中,道德情感是道德认识转化为道德行为的重要纽带,三者又包涵多个子要素。

托马斯·里考纳认为,道德认识是个体对道德问题的判断,在认知上了解什么是道德的、什么是不道德的,由此才能对某一行为作出正确判断,包括领会道德价值观、理解他人、道德推理、作出道德决定及自我反思等过程。[1]

道德情感是个体在已有的道德认识基础上,对现实的道德关系和他人的道德行为产生爱憎好恶的心理体验,由良心、同情心、自尊心、热爱真善美、自我控制及谦卑等要素组成。

道德行为是个体完善人格和道德发展的外在表现形式,是道德认识和道德情感相结合的产物。它包含三个重要因素,即道德能力、道德意志和道德习惯。道德能力是个体基于道德判断和理解,将看不见、摸不着的道德认识和道德情感转变为实实在在的道德行为的能力。道德意志和道德习惯是获得道德能力的两块基石。道德意志是有意识地、理性客观地看待问题,作出正确的行为;道德习惯是在无意识的长期坚持的基础上自发产生的行为,是一种稳定的品质。

二、完善人格道德教育理论视域下影响辅导员职业道德发展的因素

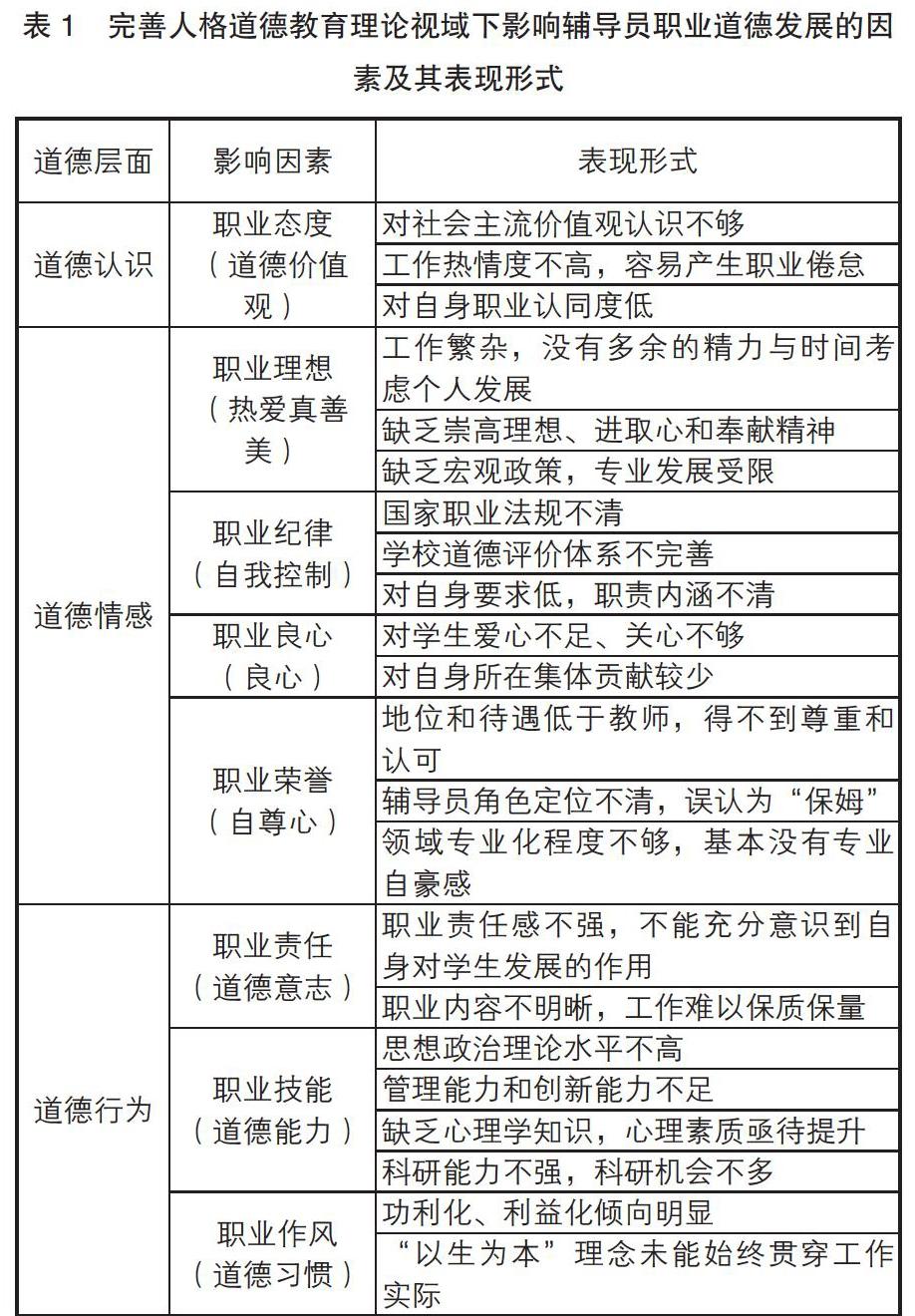

依据教师职业道德的定义,辅导员职业道德是指辅导员在从事大学生思想政治教育及相关工作中形成的比较稳定的道德观念、行为规范和道德品质,由职业理想、职业责任、职业态度、职业纪律、职业技能、职业良心、职业作风和职业荣誉八个要素构成。[2]笔者结合辅导员职业道德内涵要素,对30余篇关于辅导员职业道德发展制约因素的文章进行了分析,对20余位一线辅导员就其职业道德发展影响因素进行了访谈,归纳出完善人格道德教育理论视域下道德认识、道德情感以及道德行为三个层面上的子因素及其现实表现形式(如表1所示)。

(一)道德认识层面

结合表1可知,职业态度属于道德价值观范畴,在教师职业道德发展过程中决定着道德认识的程度,在辅导员实际工作过程中表现为:①目前很多高校辅导员对社会主义核心价值观、党的相关理论知识等认识不够,在大学生思想政治教育过程中易出现价值观异位等现象。②通过访谈发现,辅导员入职时热情饱满,励志为学生成长成才服务,但随着实际工作的展开,工作琐碎繁多,感觉像在“打杂”。③对自身职业认同度低。在学校实际管理过程中,辅导员普遍被认为既不属于教师也不属于管理者,处在极其尴尬的地位。辅导员职业良心缺乏的主要表现:一是没有深刻理解学生是其职业发展的对象,对学生爱心不足、关心不够;二是部分辅导员不能将自身的发展与学校的发展结合,对自身所在集体贡献较少。

(二)道德情感层面

首先,辅导员职业理想是其职业道德情感的最高境界,直接影响着辅导员的工作质量和职业生涯;其次,辅导员对自身职业使命不清晰,进取心和奉献精神不够;再次,国家宏观层面上有利于辅导员职业发展的政策相对较少,导致辅导员专业发展受限。职业荣誉是辅导员职业道德发展的加速器,但现阶段辅导员普遍反映自身职业荣誉感较低,主要有以下几个方面的原因:辅导员地位和待遇低于教师,角色定位不清,专业化、职业化程度不够。

(三)道德行为层面

依据表1的分析,笔者将辅导员职业道德的职业责任、职业技能和职业作风分别归属于道德行为的道德意志、道德能力和道德习惯。影响辅导员的现实因素主要为:一是职业责任感不强,不能充分意识到自身对学生发展的作用;二是职业内容不明晰,工作难以保质保量。影响辅导员职业技能的现实因素主要为:思想政治理论水平不高;管理能力和创新能力不足;缺乏心理学知识,心理素质亟待提升;科研能力不强,科研机会不多。在职业作风方面,主要存在功利化、利益化倾向明显,“以生为本”理念未能始终贯穿工作实际两个方面的问题。

三、完善人格道德教育理论视域下辅导员职业道德发展的途径

(一)提高道德认识,加强价值观引领作用

解決道德认识层面的问题的根本在于加强辅导员价值观教育,从国家宏观层面、学校层面以及微观个人三个方面出发。

首先,国家需要普及高校辅导员应该树立的价值观方面的文件或者书籍,以法律的形式要求辅导员在招聘、岗前培训等重要关口不断学习,深化认识,形成自觉的价值观和意识;其次,学校要依据本校的办学层次、学生特点等实际情况,制定辅导员道德行为准则、辅导员工作意义说明等,不断加强辅导员对自身职业的肯定,深化辅导员对自身工作意义和价值感的理解,从思想上调动辅导员的工作热情;再次,辅导员个人也要正确认识自身工作的定位,做大学生思想政治教育的组织者、实施者和引导者,在大学生的成长成才中发挥重要作用。

(二)强化道德情感,发挥纽带作用

道德情感是道德认识转化为道德行为的重要纽带,如何加强辅导员与学生、学校、国家三个主体的情感联系,是辅导员职业道德发展的关键所在。

职业良心是基础,辅导员不管从正义上还是道德原则上均有责任去关心学生,了解学生的特点和发展规律。职业荣誉则是正确地认识自我和被他人正确认识的表现,辅导员职业荣譽感缺失的核心因素归根结底还是辅导员专业发展动力不足,因此辅导员在做好常规工作的同时,要不断探索自身的专业发展方向,这样才能被他人认可和尊重,形成自身的职业荣誉感。

(三)优化道德行为,提高执行力动能作用

道德行为是道德意识通过道德情感的作用最终呈现的具体形式,是衡量教师职业道德发展的标尺。道德能力是将道德意识通过具体行为表现出来的基础,而职业能力又是道德能力完美呈现的基石,所以提高辅导员职业能力极其重要。

针对目前辅导员能力不足的调研,国家、高校和辅导员自身均要从思想政治理论水平、心理学、管理能力、创新能力和科学研究能力五个方面入手,不仅要提高辅导员选拔要求,确保辅导员有思想政治、教育学、管理学和心理学方面的专业背景,还要严格管理辅导员的考核。

职业责任和职业作风是辅导员职业能力不断提高的左膀右臂,缺一不可。职业责任方面,辅导员要不断厘清自身对学生、学校和国家的责任和义务,明确工作内容,严格要求自己,做好“螺丝钉”。职业作风方面,辅导员要做到清正廉洁,真正用心为学生服务,将“以学生为中心”的教育理念贯穿工作全过程,将推动学生全面发展、学校进步、国家教育事业不断前进内化于心、外化于行。

参考文献:

[1]高 涵,杨淑萍.里考纳完善人格道德教育理论及启示[J].教育探索,2016(3):6-9.

[2]江 艳,赵敬泽.新时期高校辅导员职业道德的内涵与困境[J].学习月刊,2014(1):83-84.

[3]彭海兵.新形势下加强高校辅导员的职业道德建设之我见[J].新西部(下半月刊),2009(6):86-87.

[4]张 汛,林大永.高校辅导员职业道德的失范与重塑[J].淮阴师范学院学报·自然科学版,2011(1):73-75.

[5]宋美娴.高校辅导员队伍职业道德教育现状的调查与分析——以广东省东莞市高校为例[J].黑龙江教育学院学报,2010(7):53-55.