高锟:用光纤牵动世界神经

2020-04-22

主持:棉花糖

如今,光纤通信已成为信息时代的重要支柱,手机、互联网、数字电视无处不在……人类的生活已与光纤通信息息相关,这是“世界光纤之父”做出的巨大贡献。

在互联网中畅游,欣赏高清晰的电视画面,与千里之外的友人视频聊天,这些事情改变着人类生活,世界也因此拉近了距离。而这一切要归功于一位华人科学家发明的“光导纤维”,是他,牵动着世界的神经更敏锐地向前发展。可以说,没有光纤,就没有互联网时代。這一划时代的伟大发明,掀起了一场人类通信技术的革命。

这个人,就是英国华裔科学家、香港中文大学前校长、“光纤之父”高锟教授。2009年10月6日,瑞典皇家科学院宣布,授予高锟2009年诺贝尔物理学奖。

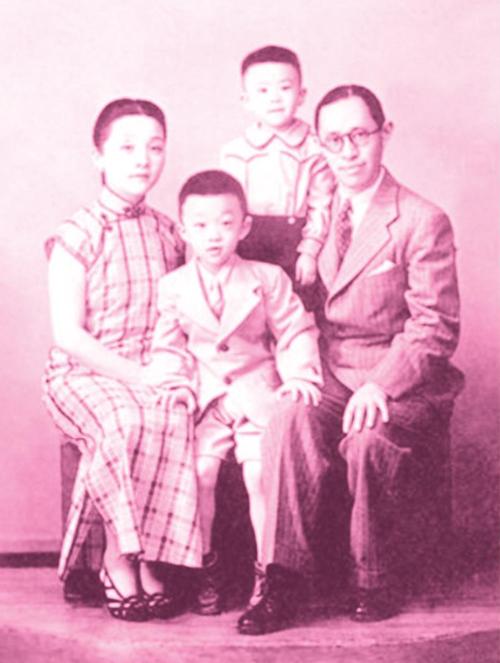

1933年,高锟出生于上海书香门第,父亲用一把宝剑的名字为其取名。祖父高吹万是清末民初著名爱国诗人,父亲高君湘是律师。高家家境优渥,但家教甚严,高锟幼时便受到国学启蒙。扎实的国学基础,对其一生产生了深远影响。

高锟从小就是个动手能力极强的孩子,对什么事都充满好奇,都想亲手鼓捣尝试。当时,高家楼顶有个小阁楼,那里成了高锟童年的实验室:拆得七零八落的闹钟、大卸八块的收音机……尽管凌乱不堪,却是他科学梦萌发的温床。后来,高锟迷上化学,尝试自制炸弹。随后他又迷上了无线电,小小年纪就曾成功地组装了一部收音机。

1948年,高锟随父亲移居香港,入读圣约瑟书院,之后他考入香港大学。由于香港大学没有高锟感兴趣的电机工程专业,他只好远赴英国,入读著名的伦敦大学,获电子工程学博士。毕业后,高锟加入英国国际电话电报公司任工程师。

光,也许是最平常的东西。它时刻在人身旁,很久以来却又一直无法捕捉和称量。高锟,就是一个与光游戏并取得巨大成就的人。如果将光比作淙淙流水,那么通过“管道”输送它的科学尝试,早有先例。早从1841年开始,就有科学家尝试利用玻璃棒甚至是水柱,制造传输光的管道。但直到高锟之前,光纤的实际价值也仅限于医疗等有限领域。

主流的科学家都认为,基于极高的损耗,光纤虽然可用在短短的胃镜导管上,但用于长距离通信根本不可能。而伟大的发现,往往就蕴藏于对于“不可能”的否定。高锟领着一个只有几人的小团队,选择了光纤通信研究这个“不可能的任务”,开始了对传统思维的挑战。

高锟对如何降低光在光纤中的急剧衰减做了大量研究,他排除了一系列影响因素,最终证明是玻璃中的离子杂质对光的衰减起到了决定性作用。高锟发现了最适合长距离传输的光的波长,或者说,他找到了某一种颜色的光最适合进行长距离通信。他预言,只要每公里衰减后光的能量能保留1%,光纤就可以用于通信!

1966年7月,高锟就光纤研究发表了具有历史意义的论文。尽管在那个时候,人们还无法制造出高锟要求的那种“超纯净玻璃”,但高锟揭示了这种技术的极限,一旦这一极限能够突破,就意味着为新技术开启了一扇大门。

为寻找那种“没有杂质的玻璃”,高锟费尽周折:他去了许多玻璃制造厂宣传他的理论,激励大家开发“超纯玻璃”;他去了美国的贝尔实验室及日本、德国,跟人们讨论玻璃的制造工艺。在那段四处奔波的日子里,高锟遭受了许多人的嘲笑,他们说世界上并不存在没有杂质的玻璃。但高锟的信心没有丝毫动摇,他认为,科学家就应该是固执的,要坚信自己是对的,否则就不会成功。

1981年,第一个光纤系统面世。从此,比人的头发还要纤细的光纤取代了体积庞大的铜线,成为传送容量接近无限的信息传输管道,彻底改变了人类的通讯模式。

在学术上,儒雅的高锟严谨执着,终于获得成功;在生活中,高锟是个让人钦敬的谦谦君子。他已是“光纤之父”,却不曾取得光纤技术的专利权,更没有获得巨大的财富。高锟说:“我没有后悔,也没有怨言,如果事事以金钱为重,我告诉你,今天一定不会有光纤的技术成果。”他每年为贫困学生捐款两万港币,还经常把自己的奖金捐献出来成立奖学金。

科学需要严谨,但严谨背后的高锟却童心未泯,充满孩子气。虽已至古稀之年,但新鲜的事物仍能引起他极大的好奇心。六十岁时,高锟才开始学习潜水,后来又迷上了打网球和做陶艺。“静静地抚弄泥土,这种感觉我很喜欢。”他似乎返老还童,又回到了童年捏土炸弹的岁月。