不同浓度罗哌卡因用于超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞的麻醉效果

2020-04-17陈振娟

陈振娟

【摘要】 目的 探讨不同浓度的罗哌卡因在超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞中的效果, 总结最优的麻醉药物浓度, 提升麻醉效果。方法 96例行上肢手术治疗的患者, 根据患者麻醉过程中使用罗哌卡因的浓度不同分为对照组与观察组, 各48例。对照组患者采用0.3%浓度罗哌卡因进行麻醉, 观察组患者采用0.5%浓度罗哌卡因进行麻醉, 比较两组麻醉镇痛时间、运动阻滞恢复时间以及麻醉起效时间及麻醉效果。结果 观察组患者麻醉起效时间(12.54±1.23)min短于对照组(16.17±1.51)min, 麻醉镇痛时间(9.68±2.16)min、运动阻滞恢复时间(9.24±3.01)min均长于对照组(7.42±1.98)、(7.18±2.94)min, 差异均有统计学意义(P<0.05)。观察组的总有效率97.92%高于对照组的 81.25%, 差异有统计学意义(P<0.05)。结论 超声引导下肌間沟臂丛神经阻滞患者采用0.5%罗哌卡因浓度麻醉, 起效更快, 镇痛时间较长, 运动阻滞恢复快, 总体麻醉效果要优于采用0.3%罗哌卡因浓度麻醉的效果, 值得临床加以借鉴。

【关键词】 超声引导;罗哌卡因;肌间沟臂丛神经阻滞;麻醉

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.04.048

近年来, 随着我国经济水平的不断发展, 交通事故的发生率也明显增加, 导致骨科上肢骨折患者在临床上的数目逐年增长。骨科上肢骨折患者临床治疗的过程中常用的手术治疗, 在手术期间常用的麻醉方式为肌间沟臂丛神经阻滞, 早期临床上采用该方法治疗时均为盲探式操作, 对患者的创伤较大, 且影响手术的成功率[1]。随着临床医学的发展, 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞在临床治疗中被广大医患所青睐。通过超声引导辅助麻醉, 进而有效的提高临床效果, 但该方法在临床治疗过程中需综合考虑麻醉对手术的影响, 合理的麻醉药物浓度以及镇痛维持时间和神经阻滞效果等之间存在密切的联系[2]。因此, 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞在临床应用过程中如何正确的选择麻醉药物以及药物浓度意义重大。本文探讨不同浓度罗哌卡因用于超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞中的作用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选择2018年1月~2019年5月本院收治的96例行上肢手术治疗的患者为研究对象, 根据患者麻醉过程中使用罗哌卡因的浓度不同分为对照组与观察组, 各48例。对照组男26例, 女22例;年龄21~67岁, 平均年龄(43.52±7.98)岁;其中上臂手术23例, 前臂桡侧手术16例, 手部桡侧手术9例。观察组男27例, 女21例;年龄20~68岁, 平均年龄(44.05±8.02)岁;其中上臂手术24例, 前臂桡侧手术17例, 手部桡侧手术7例。两组患者性别、年龄、病情等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本次研究所有患者均采用超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉, 所有患者及家属均知情并签署手术同意书。排除标准:手术禁忌证患者;合并严重心肝肾功能障碍者;神经功能异常者。本次研究经过本院伦理委员会的审核并获得批准。

1. 2 方法 两组患者入院后均进行超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞进行手术, 具体内容为:当患者进入手术时候, 对患者的心电图进行监护, 观察患者的血氧饱和度, 同时测量血压、心率等生命体征变化, 认真记录各项数据。护理人员对患者的手术体位进行矫正, 确保患者采取适合的体位, 主要以去枕平卧位, 患者的头部偏向一侧, 之后遵医嘱进行麻醉, 静脉注射咪达唑仑2 mg进行麻醉, 叮嘱患者保持身体放松, 并使手臂自然伸展。之后利用超声引导扫描患者的肌间沟臂丛神经, 控制探头频率为7~15 MHz, 直到探查到患者前斜角肌外部下方出现圆形低回声的神经干, 之后结合患者的具体情况, 缓慢移动超声探头, 以保证臂丛影像位于图像的正中央。之后依次链接注射针头、注射器和延长管, 利用超声引导调整进针的角度以及深度。在患者的臂丛后外侧和贴近臂丛神经部位, 当无回抽血之后, 将麻药注入进行麻醉[3]。对照组患者采用0.3%罗哌卡因浓度进行麻醉, 当无回抽血后, 皮下注入10 ml 0.3%罗哌卡因, 及时调整进针的角度, 将针尖推至臂丛前上方使其靠近患者的臂丛神经, 之后再次回抽无血之后, 注入剩下的10 ml 0.3%罗哌卡因。观察组患者采用0.5%罗哌卡因浓度进行麻醉, 当无回抽血后, 皮下注入10 ml 0.5%罗哌卡因, 及时调整进针的角度, 将针尖推至臂丛前上方使其靠近患者的臂丛神经, 之后再次回抽无血之后, 注入剩下的10 ml 0.5%罗哌卡因[4]。

1. 3 观察指标及判定标准 对两组麻醉镇痛时间、运动阻滞恢复时间以及麻醉起效时间及麻醉效果进行比较。麻醉效果判定标准[5]:显效:患者术后无痛感及不适感, 肌松效果良好;有效:患者术中有轻微的痛感, 略感不适, 肌松效果较好;无效:患者未达到上述标准。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1. 4 统计学方法 采用SPSS25.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

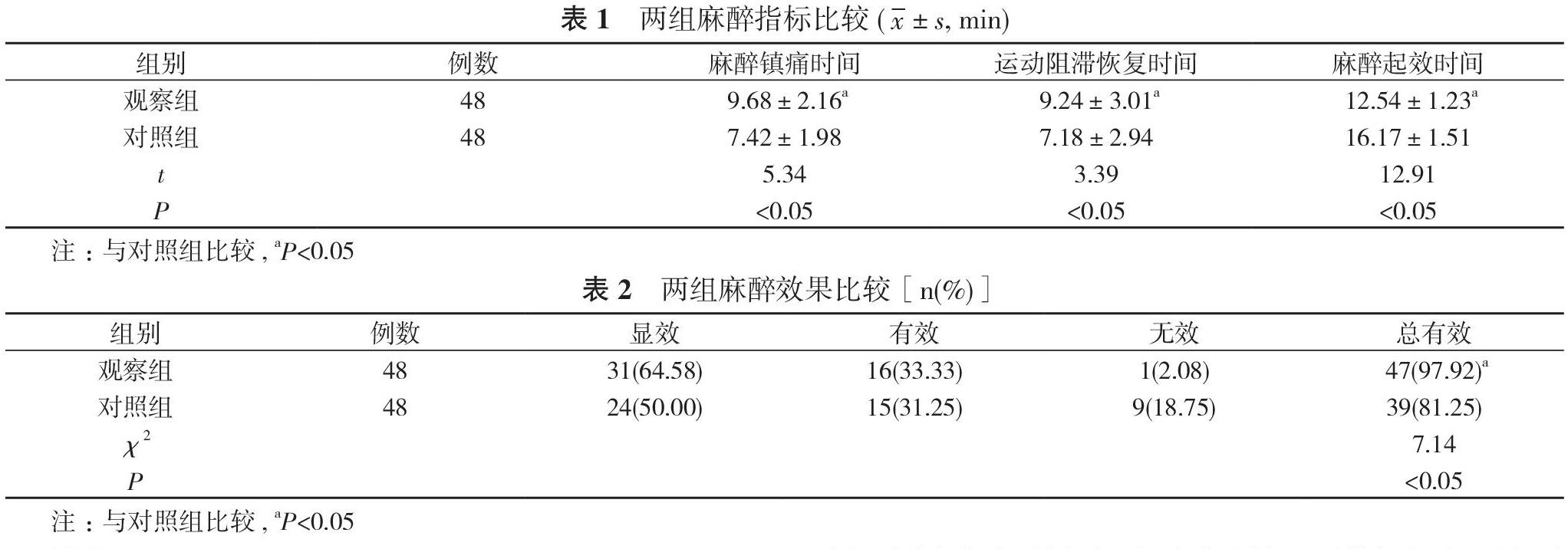

2. 1 两组麻醉指标比较 观察组患者麻醉起效时间(12.54±1.23)min短于对照组(16.17±1.51)min, 麻醉镇痛时间(9.68±2.16)min、运动阻滞恢复时间(9.24±3.01)min均长于对照组(7.42±1.98)、(7.18±2.94)min, 差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2. 2 两组麻醉效果比较 观察组显效31例, 有效16例, 无效1例;对照组显效24例, 有效15例, 无效9例。观察组的总有效率97.92%高于对照组的 81.25%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

上肢骨折是目前骨科临床上常见的病患, 患者多采用手术治疗, 在手术治疗的过程中结合患者的具体上肢骨折情况常采用肌间沟臂丛神经阻滞进行麻醉。早期临床上对患者进行肌间沟臂丛神经阻滞麻醉时是盲探操作, 对患者的损伤性较大, 且成功了较低, 也极易导致并发症的产生, 不仅在一定程度上影响了手术的治疗效果, 同时也对患者的后期恢复产生了较大的影响。因此, 探寻一种合理的麻醉方式及麻醉药物, 以有效的提高上肢骨折患者的治疗效果意义重大。随着临床医学的发展, 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞在临床上的应用越来越广, 其中骨折、外伤以及肌腱断裂等患者在临床麻醉上采用该方法进行麻醉治疗[6]。

超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉主要是在术前麻醉时通过超声定位, 准确的确定麻醉的位置, 且操作医师可以清晰的观察到患者的臂丛神经结构以及周围神经阻滞, 有效的避免了盲探操作时对患者的损伤;另外, 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉也可以有效的确保麻醉药物均匀到作用到神经周围, 进而有效的提高麻醉的效果和成功率[2]。在手术过程中, 麻醉效果的高低与麻醉部位的选取和麻醉药物的选取均具有紧密的联系。大量临床数据证实, 麻醉效果的优劣和麻醉药物浓度之间具有较大的联系, 理论认为麻醉药物浓度越高, 麻醉效果越好, 但该浓度也必须呈现在一定的浓度范围内, 如果超过最佳浓度范围, 则会对患者产生一定的不可逆损伤, 且会诱发一定的副作用, 影响临床效果[7]。

罗哌卡因是目前临床上使用率较高的麻醉药物, 该药物是一种长效酰胺类局部麻醉药, 其主要是通过抑制神经细胞钠离子通道, 进而阻断神经的传导和兴奋, 发挥麻醉的效果, 且该药物对心脏几乎无毒副作用, 且具有良好的镇痛效果[8]。另外, 采用硬膜外用药可以有效的延长药物的半衰期, 有助于药物的吸收效果。目前临床上对于罗哌卡因在临床超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中的最佳用药浓度并无统一的定论。相关研究数据显示[9], 采用0.2%罗哌卡因进行麻醉时几乎没有运动神经阻滞的效果;浓度为0.75%罗哌卡因进行麻醉时可以取得良好的运动神经阻滞效果, 但是也会导致患者不良反应发生率增加。因此, 在临床采用罗哌卡因进行超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉时, 不仅需要确保麻醉的效果同时需要保证临床用药的安全性。

本次研究通过对本院收治的96例采用超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉的患者进行研究, 探讨不同浓度罗哌卡因的麻醉效果。结果显示, 观察组患者采用0.5%罗哌卡因麻醉的效果明显高于对照组, 而观察组患者麻醉起效时间也明显短于对照组, 镇痛时间和神经阻滞麻醉时间均明显长于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞麻醉采用0.5%罗哌卡因麻醉时的效果优于0.3%罗哌卡因麻醉的效果, 起效快, 且镇痛效果良好, 值得临床推广。

参考文献

[1] 葛蕤, 张欣. 超声引导下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞在手外伤患者中的临床应用. 青岛医药卫生, 2019, 51(3):176-180.

[2] 孙大健, 张洁. 右美托咪定联合罗哌卡因用于超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞的麻醉效果观察. 海南医学, 2019, 30(5):607-609.

[3] 李艳. 超声引导技术在肌间沟臂丛神经阻滞中的应用观察. 中国现代药物应用, 2019, 13(10):56-57.

[4] 王韵, 余亚丁, 林萍莉. 超声辅助下肌间沟臂丛神经阻滞在小儿上肢手术的 效果观察. 中外医学研究, 2018, 16(35):165-166.

[5] 周娟, 耿光星, 胡晨. 探讨超声引导下肌间沟入路臂丛神经阻滞的 麻醉效果. 當代医学, 2018, 24(30):139-140.

[6] 邓铭锋, 车志新, 何松蓬, 等. 0.25%左布比卡因用于超声引导小儿肌间沟入路和锁骨上入路臂丛神经阻滞的效果比较. 广东医科大学学报, 2019, 37(4):413-416.

[7] 黄永军, 范华荣, 王振元. 超声引导定位在肌间沟臂丛神经阻滞麻醉中的作用及安全性观察. 中国医刊, 2019, 54(7):794-797.

[8] 杨丽娜, 魏新川, 周木香. 超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞在肩关节镜术中的应用. 临床麻醉学杂志, 2019, 35(8):808-810.

[9] 杨立斌, 杨华, 孙龙. 超声引导下锁骨下臂丛神经阻滞与肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞的效果比较. 宁夏医科大学学报, 2018, 40(2):216-218.

[收稿日期:2019-10-16]