舰船舱室水雾抑爆技术研究进展

2020-04-17张国栋侯海量刘贵兵

张国栋,侯海量,刘贵兵,朱 锡

(1. 海军工程大学 舰船与海洋学院,湖北 武汉 430033;2. 中国人民解放军92941 部队,辽宁 葫芦岛 125000)

0 引 言

气液两相混合介质广泛应用于爆破除尘[1]、化工生产、绿化灌溉等领域,在军事上主要用于消防[2]和红外隐身[5]等。在现代海战中,各种舰船抗爆抗冲击防护技术层出不穷,每一种防护手段都针对舰船特有的毁伤形式。现代舰船外壁普遍较薄,因而会出现导弹穿透外壁,在舱室内发生爆炸的毁伤形式[7]。气液两相混合介质衰减爆炸冲击波正成为一种新兴的防护技术进入各国视野[8],因此进行水雾抑爆的研究意义重大。

本文简要总结和评述水雾抑爆技术的研究现状,重点针对水雾抑爆机理从气液混合介质中冲击波的传播特性,液滴的响应特性及其对爆炸冲击波的衰减作用,液滴在爆轰产物中的升温、气化及该技术在实际中的应用等方面较为系统地回顾分析近年的来研究工作,探讨其发展趋势。

自繁自养可以有效防止外购仔猪时带入传染病,同时可以减少购猪成本,增加养猪经济收入。养猪场户尽可能做到自繁自养,在生产中根据年度发展目标,科学合理安排生产计划,以二元或PIC母猪为母本,引进纯种公猪,实行自繁自育。扎实做好种公猪、后备猪、妊娠猪、哺乳猪、保育猪、育肥猪等阶段饲养,提高生产性能。种猪外购应选择来自无疫区,有省级主管部门颁发的种猪生产经营许可证,且系谱档案完整健全的种猪场,并充分了解当地近年来猪病发生流行情况,有的放矢的做好疾病预防工作。

1 水雾抑爆技术与舰艇防护方法

在舰艇抗爆抗冲击领域中,防护方法一般有两大类:泄爆和隔爆。泄爆指膨胀泄压,通过膨胀空舱[11]或者舰船的长通道等使爆炸冲击波传播更长的距离,耗散爆炸释放的能量,同时由于所处空间体积更大,准静态压力也会相应降低。隔爆是指在爆炸冲击波传播过程中设置结构或介质相耗散能量。隔爆结构方式多样,如优化的双层板架、蜂窝结构等[13];隔爆所使用的介质相也比较灵活,如应用水和空气层交替分布,造成较大的波阻抗比,从而较大衰减冲击波的能量[18]。类似的隔爆思想在其他工程中也有体现,如为了保护目标结构,降低受到的冲击波能量,在结构前设置沙墙,利用沙墙受到冲击抛撒形成的沙粒耗能等[23]。

在她领导下,事务所创造出 5年内增长 50%的惊人业绩,2004年的年度利润额更是冲至122.8亿美元,创历史新高。

水雾抑爆的方法属于隔爆中设置介质相法。由于水雾在空气中是弥散分布的,且颗粒数多,冲击波在传播中会与小液滴发生无数次透射、反射,使得研究更加复杂。液滴在冲击波的作用下首先会产生压缩,并进一步产生抛撒和雾化[24]。同时,水有较大的比热容,液滴吸收高温爆炸产物的能量,一部分用于提高液滴温度,另一部分用于蒸发,会消耗较多爆炸产物的能量。研究表明,在一个标准大气压下,单位质量的水由298 K 升至373 K 需要吸收313.5 kJ 的能量,等温条件下,水由液态转变为气态需要吸收2 257 kJ 的能量,与0.6 kgTNT 炸药释放的能量基本相同。气液两相混合介质的吸热效应在消防领域应用较多,水雾可以衰减火焰传播速度,爆炸冲击波的峰值超压[26],从而实现抑火抑爆。

纵观整个历史,中国文化向来不是“一脉单传”的“本土文化”或“地方性知识”,而是一个不断演化与进化的开放体系。它对外来的文化多用“加法”,对本土性的内容多用“减法”。这种“加法”不是简单的照搬,而是在交流、交汇、交融的基础上加以吸收、改造和利用,曾经“外来化”的内容不断被本土化,从而去更好地应对新的“外来化”内容。

当液滴处在高温环境中,液滴表面的温度首先开始上升,并以热传导的方式将热量传递给内部,从而使液滴的温度不断升高。液滴表面会随着其温度升高积累热量,当热量的值大于液滴在该温度下的气化潜热时,液滴开始蒸发。液滴的蒸发会带走一部分能量,所以此时液滴吸放热同时进行,这就是瞬态加热阶段。但该过程一般持续时间较短,很多学者常常忽略。随后,液滴蒸发的速率又随着液滴表面温度的升高而加快,当温度达到饱和温度时,速率趋于稳定。此时即进入了平衡蒸发阶段[69–73]。

2 舱内气液两相混合介质中爆炸过程

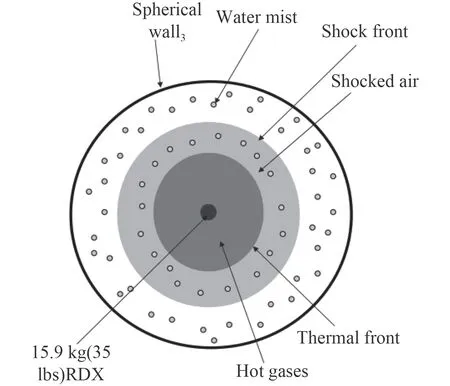

舱内气液两相混合介质中爆炸过程如图1 所示。舱内气液两相混合介质的爆炸过程始于炸药爆轰[32],该过程持续时间极为短暂。爆轰完成后形成一个小火球,由于炸药爆轰释放了大量能量,火球内部是高温高压的。火球未膨胀时,冲击波波峰与热力学波峰基本重合,之后,火球会以较慢的速度沿径向扩散,在此过程中,两波峰逐渐分离。冲击波波阵面处是压力和密度间断面。在冲击波波阵面前,空气未被扰动,随着波的传播,水滴被迅速扫过,水滴的速度和温度逐渐增大。在液滴表面的强剪切作用导致液滴发生变形破碎,形成粒径极小的颗粒,液滴之间由于碰撞发生聚并融合现象[33]。液滴吸收气化潜热而蒸发形成水蒸气。在该过程中同时会降低冲击波动能。

因为每次钱海燕教育批评当当的时候,周启明就会无理由无条件不自觉地站在钱海燕这边。他生怕她受一点点委屈,哪怕这样的委屈是儿子给的。

图 1 舱内气液两相混合介质中爆炸过程示意图[34]Fig. 1 Schematic diagram of explosion process in gas-liquid two-phase mixing medium in cabin [34]

3 气液两相混合介质中冲击波的传播特性

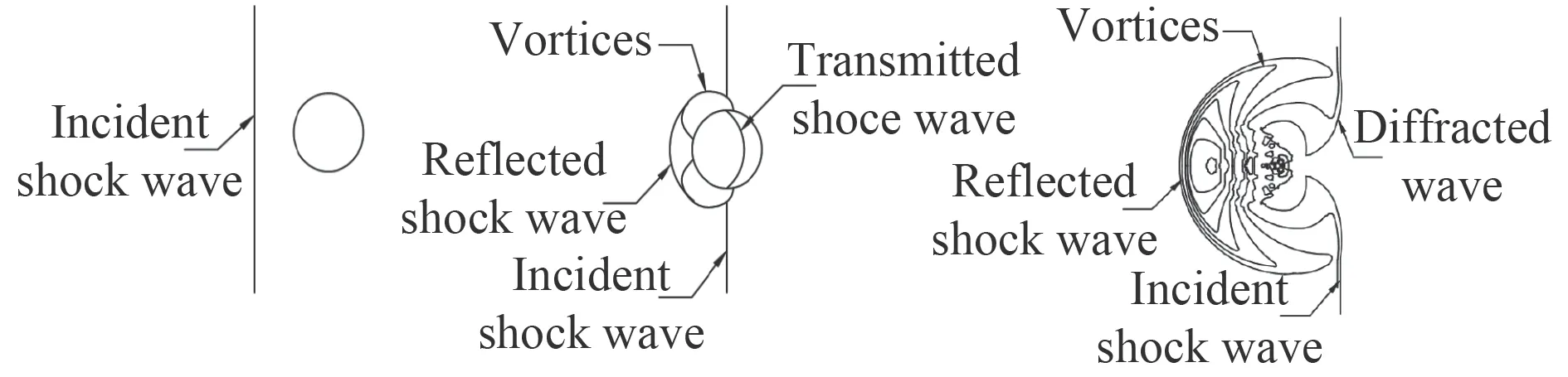

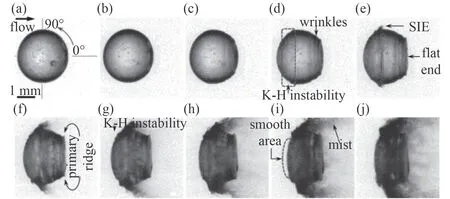

冲击波与单个液滴相互作用如图2 所示[31]。冲击波作用于液滴的初始时刻,会同时产生透射波和反射波。圆弧状的反射波向外凸出,向冲击波传播的反方向发展,透射波的方向与冲击波传播方向相同。在冲击波传播的过程中,液滴还会产生稀疏波,由稀疏波引起的环流与反射波叠加削弱反射波的压力。透射波传至液滴边界时同样产生稀疏波,分散透射波能量,导致压力衰减。随着冲击波传播,液滴两侧的环流影响区域随之扩大,当达到一定程度时,环流产生的衍射波将绕过液滴向后方传播。

图 2 冲击波传播过程示意图[31]Fig. 2 Schematic diagram of shock wave propagation process[31]

冲击波波速是影响波在液滴中传播的重要因素。当冲击波马赫数较低时,入射波波速小于透射波波速,透射波波速即为水中声速1 484 m/s。此时,透射波凸出于液滴后方的界面超过冲击波界面。在该种情况下,绕射波影响的流场区域较小,压力较低,环流区的发展缓慢。当冲击波马赫数高时,在液滴后方绕射波的界面超过冲击波界面。在2 种马赫数之间有一临界值使得入射波波速等于透射波波速,绕射波影响的流场区域更大,压力较低,高马赫数时,环流区的发展更加迅速。

薏米鸡肉饼制作的关键步骤之一就是控制大豆分离蛋白的添加量,添加不同剂量的大豆分离蛋白进行单因素试验,确定其最佳添加量。试验结果表明,大豆的分离蛋白的添加量为10.0%时,薏米鸡肉饼的口感风味最好,说明此添加量的薏米鸡肉饼品质达到最佳效果。

水雾颗粒对冲击波的衰减可以从动力学和能量的角度解释。从能量的角度看,冲击波在传播中与液滴相遇,液滴由于受到气动力作用而加速,从而增大了液滴动能,液滴还会由于发生挤压变形而产生破碎,增大了表面能,冲击波提供了液滴加速和破碎所需的能量。从动力学角度,细小的液滴颗粒与空气充分混合形成均相流,冲击波传播过程中会无数次与两相的界面发生作用形成反射波、透射波、衍射波,波之间还会相互叠加,使得冲击波的强度减弱。若液滴颗粒更小,则混合更加均匀,总表面积更大,发生入射、反射的次数会更多,因而对冲击波的衰减更大。

4 液滴的响应特性

高能炸药的爆炸中爆轰过程持续时间极短,燃料分子中包含了燃烧所需要的氧。极细的水雾对于抑制炸药爆轰过程的贡献不大。在爆轰结束形成火球后,高温高压气团在舰艇舱室内迅速膨胀,持续的时间在毫秒量级,爆炸冲击波在舱室壁面发生多次反射,此过程需要的时间在几百毫秒量级。因此,细水雾可以与冲击波和火球相互作用,从而抑制爆炸威力。

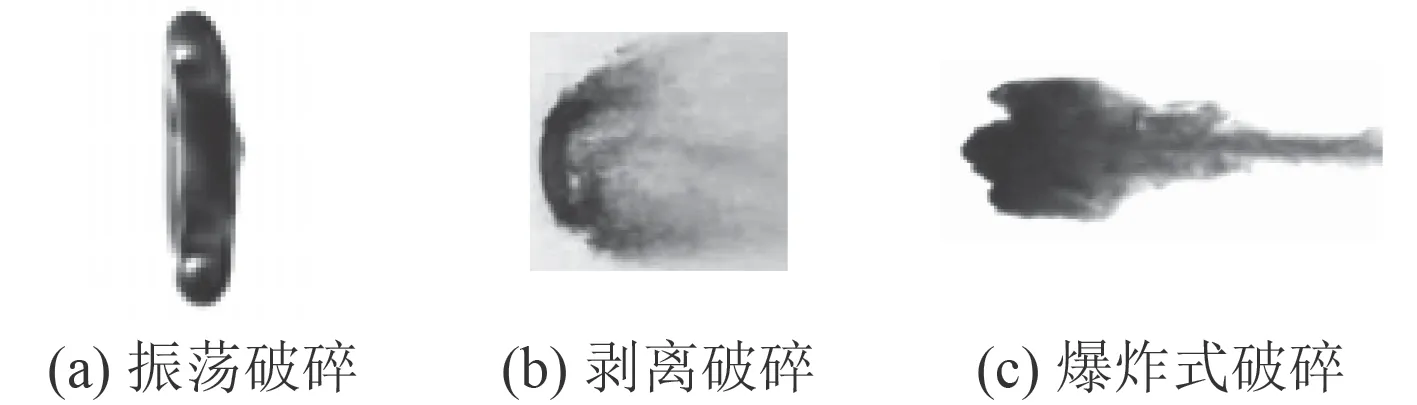

在低马赫数激波下,液滴的破碎模式为剥离破碎。在激波与液滴相遇初期,液滴的形貌变化与振荡破碎类似,液滴后方在透射波的作用下逐渐趋于一个平面,但在后期,液滴展向两侧的部分成为容易发生破碎处,细小的颗粒开始从液滴主体分离,液滴主体又继续向扁平化发展,逐渐演化成月牙状。随着液滴剥离的进行,液滴主体最终破碎。

水雾在空气中与爆炸冲击波相互作用的方式主要有以下几种:1)液滴为了克服自身惯性而吸收冲击波动能,降低冲击波传播的速度;2)液滴与冲击波作用后发生破碎,需要吸收能量以维持表面积的增加;3)液滴吸收爆炸产生的热辐射能量;4)液滴吸收显热用于自身温度的升高;5)液滴吸收气化潜热用于蒸发相变;6)水蒸气的形成稀释了氧气浓度,阻碍了爆炸的后续反应;7)由于水蒸气比空气的比热更大,所以蒸汽会吸收额外的显热;8)液滴因聚并融合克服分子斥力;9)液滴聚并融合形成的水层一定程度上隔绝了氧气,阻碍了后续化学反应。在微观上,液滴与冲击波相互作用导致的破碎现象以及液滴在高温环境中的蒸发吸能显得尤为重要。

将记录的所有数据利用SPSS 18.0统计学软件进行分析处理,计数资料[n(%)]以 χ2来检验,计量资料(±s)以 t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4.1 液滴破碎现象研究现状

4.1.1 液滴破碎的模式及理论模型

液滴的破碎可按液滴形貌的变化进行分类[35–41],这种分类法比较直观。3 种典型破碎模式为振荡破碎、剥离破碎和爆炸破碎,如图3所示。

图 3 三种破碎模式示意图[42]Fig. 3 Schematic diagram of three crushing modes[42]

在低速气流时液滴发生振荡破碎。初始时刻,气流与液滴相遇,由于液滴是不可压缩的,液滴会首先产生变形抵抗外力的作用,此时液滴形态为环状褶皱。当气流经过液滴表面时,液滴内外流场产生了速度差,由于该切向力的作用,液滴的形态由环状褶皱结构转变为波纹状结构。液滴受到气流的影响继续变形,逐渐变扁平,最终形成圆饼状。

妻子抬起泪眼,憎恨而嘲讽地看着他,问道:你以为那是真话吗?你应该这样对我吗?你摸摸你的良心吧!我要和你离婚!

如果说王观澄等中国传统文人士大夫缔造的“古典桃源盛世”被一场欲望的大火所吞噬,那么由大执念而促成的千秋家国梦在集体无意识的支配下,随着历史车轮的滚滚向前进入到了20世纪五六十年代社会主义建设时期,遥远的无边大梦此时已经在一种叫作共产主义的国家构想中得以实现。如果说格非在《人面桃花》中描述的是一个孩童还尚未进入梦乡就已被杂乱的社会纷扰所激醒,那么《山河入梦》就像是一个成人在经历了一朵开花的梦之后,承受着梦醒后的悲怆与荒凉。

在高马赫数激波下液滴发生爆炸式破碎。激波与液滴相遇初期,液滴主体便剥离出颗粒,且剥离的速度和颗粒数远大于剥离破碎模式。剥离出的颗粒按流场迹线分布,在液滴后方受气流影响,在液滴中心水平线聚集,从而形成刺状形态。随着气流的持续进行,液滴向两侧扩展的宽度逐渐增加,液滴主体也已破碎成小颗粒,最终成爆炸式破碎。

学者们发现仅仅按液滴形貌进行分类不足以反映液滴破碎的本质,所以后来提出液滴的破碎按照作用机理又可分为2 种破碎模式:Rayleigh-Taylor 不稳定性(R-T 不稳定性)发展刺入模式和剪切诱导裹挟模式[43–45]。

R-T 不稳定性破碎模式如图4 所示。R-T 不稳定性发展刺入指液滴破碎主要以R-T 不稳定性为主导。当密度较小的流体被密度较大的流体作用时,就会产生界面之间的不稳定,且2 种密度不同的流体会相互混合,此为R-T 不稳定性。在该种模式下,液滴表面首先会出现较多小孔,这种小孔发展迅速,当达到一定程度,孔洞之间相连,孔洞的液膜间就会形成不规则液线,在液滴表面振荡波动的作用下,液滴发生破裂。

图 4 R-T 不稳定性破碎模式示意图[46]Fig. 4 Diagram of R-T unstable breaking mode [46]

剪切诱导裹挟式破碎模式如图5 所示。剪切诱导裹挟式破碎模式发生在韦伯数较大的情况。该破碎模式可以分为3 个部分:挤压变形、迎风面干扰波的形成和传播、背风面的变形。一开始,液滴前后驻点由于受到高压,且液滴是不可压的,从而产生挤压变形。接着,在迎风和背风面分别产生了不光滑区。迎风面的不光滑区认为是由气液两相界面不平衡所产生的液滴不稳定,背风区的褶皱跟液滴上下两侧的流动及涡旋的产生及分离相关。在迎风面,气流的剪切以及裹挟夹带作用使液滴主体产生细小颗粒并被抛撒分离出去形成液雾,在背风面,褶皱结构同样是破碎易发生的区域,也会产生雾化,但迎风面是破碎的主要发源地。在气流强剪切作用下,液滴最终完全破碎、雾化。

图 5 剪切诱导裹挟式破碎模式示意图[46]Fig. 5 Schematic diagram of shear-induced shrouded fracture mode[46]

表面模型是假定液滴的热扩散系数无限逼近于0,且认为液滴的表面和内部一直存在较大的温度差。假定液滴内部的温度是初始状态的温度,传热传质过程只在液滴表面温度达到热力学平衡温度时才会发生。一般表面模型用于分析液滴在静止气流中的蒸发。

4.1.2 液滴破碎的试验研究

研究液滴破碎一般有3 种方式:激波管法、连续射流法和液滴塔法。

激波管[53–58]最早用于研究矿井的爆炸,可以根据气体动力学理论造出任意条件的激波并与研究对象发生作用。激波管法最大的优点是可以精确控制气体的参数,在激波管中,气体的流速可以达到上万米每秒;压力可达几千兆帕,且实验的花费较少;缺点是实验的时间只有几毫秒,这对测量技术是较大的挑战。用激波管法研究液滴破碎的文献已有较多文献:Hsiang 和Faeth[59–61]研究了袋状破碎至剥离破碎的过渡阶段,液滴界面和激波的扰动对破碎产生的效果,发现雷诺数的影响不可忽视;Kobiera 等[62]用激波管法研究了激波与燃料液滴的相互作用,发现气流马赫数对液滴形貌变化起主要作用,液滴的粒径基本不影响液滴变形,但液滴的雾化时间受二者共同作用等。

4.2.1 液滴的蒸发机理及影响因素

液滴塔法[68]是让产生的液滴做自由落体运动,在液滴加速过程中,液滴与周围流场的相对速度也在不断变大,从而发生变形压缩,进而发生破碎。液滴塔法中的载荷并非阶跃式的。

4.2 液滴蒸发的研究现状

水雾抑爆过程中,液滴实际是受到变温度场作用而产生,而目前,关于此类研究文献较少,目前多集中在液滴在恒定温度中的蒸发。

连续射流法[63–67]是利用射流器产生气流使液滴发生破碎的方法。该方法操作简单,但是对喷嘴的设计有特殊要求,以便减少液滴所受气流剪切层的影响,更好进入流场。

圣人云:“学而不思则罔,思而不学则殆。”在学习过程中,学习者遇到形形色色的问题绝非偶然现象,而是一种必然存在。为了完成学习任务,达成学习目标,学习者必定会千方百计解决各种问题。或许对于一堂完整的课堂来说,某一个小小的问题会显得微不足道,仅仅是学生学习之路上的一段小插曲。但是,对于德育渗透而言,却有着不容忽视的作用。教师完全可以对这些小问题“小题大做”,放大德育渗透的闪光点。

液滴的蒸发涉及到传热传质学、多相流体动力学等,受到的影响因素较多,如环境条件、液滴的初始状态、液滴间的相互作用等[74–78]。

液滴的初始温度主要影响瞬态加热阶段,初始温度越高,则达到饱和温度需要吸收的能量越少,蒸发所需要的时间越短。液滴初始直径的大小主要影响平衡蒸发阶段。根据d2定律(液滴蒸发的时间与液滴直径的二次方成正比)[79–81],初始粒径越小,蒸发速率越大。

环境压力和温度对液滴蒸发的影响比较复杂。在超临界压力下,若液滴表面的温度始终未达到蒸汽与环境气体组成的混合物的温度,或达到了该温度,但未发生由亚临界向超临界状态的转变,则蒸发一直受相平衡控制,若发生了状态转变,则液滴表面没有液相,此时蒸发快慢由扩散系数决定,扩散系数反比于压力,此时压力越大,蒸发越慢。

细水雾在消防领域有着成功的应用,水雾可以通过吸收显热和潜热及稀释可燃物所需氧气的浓度抑制火焰燃烧[99]。研究人员已经可以通过数值模拟[100]和实验[101]较准确给出抑制火焰传播所需的最小水雾浓度,如均匀弥散的质量浓度为0.1 kg/m3的水雾可以有效抑制庚烷的燃烧并将其完全扑灭[34]。虽然水雾在消防领域有较多研究,但在抑制炸药爆炸方面还没有透彻研究。

在密集喷雾中研究液滴的蒸发需要考虑液滴之间的相互作用。研究表明[87],雾滴粒径尺寸分别为40 μm和100 μm 的喷雾蒸发与单液滴的蒸发特性有明显不同,粒径为40 μm 的喷雾中单个液滴蒸发速率增大,粒径为100 μm 的喷雾蒸发速率减小。此外,有学者还指出,在饱和状态下,若将喷雾考虑成液滴串,则蒸发速率与单个液滴的蒸发相比不在同一量级,若喷雾较密,雾滴也不可能完全蒸发,因为蒸汽所占比例会在环境中不断增大,达到饱和状态[88]。

什么是描写语体?描写语体,与叙事语体的注重时间连续性特征不同,更注重对同一个空间场景中的静态事物的描述。如下例:

4.2.2 液滴蒸发的理论模型

液滴蒸发的理论模型大致可以分为表面模型[89–94]和均匀温度模型[95]2 种。

液滴破碎的理论模型最早由Hinze 于1955 年提出[47]。该理论以均匀能量耗散为理论基础,提出了液滴破碎动力学的概念。Hinze 认为,液滴的破碎是由环境的干扰力和液滴自身的恢复力决定的,干扰力又可分为惯性力和粘性力,将干扰力与恢复力的比值定义为韦伯(We)数,若We 数大于临界值,液滴便破碎。另外,由该模型还可进一步推出在液滴破碎时的We数,即临界值Weerit。此后30 年,国外学者根据此液滴破碎模型又进行了改进[48–50],但均有不足之处。Karabelas 没有考虑分散相受到的粘性力;Sleicher 理论只适用于分散相粘度在一定的区间内(0.3~30.0 mPa·s);Grace 理论中的破碎液滴中有来自于母液滴的小突起部分,而不是真正的破碎液滴。在之后的破碎模型均可看做是对Hinze 理论的补充和完善[51–52]。

动物学科英语的翻译是ESP发展的重要组成部分,同时也是科技英语发展的重要组成部分。本文将系统功能语言学的语法隐喻理论运用到动物学科英语的翻译中,以及物性隐喻,名词化和形容词化为例,分析了在概念语法隐喻指导下如何译出地道正宗的动物学科英语译文。概念语法隐喻不仅可以帮助我们发现、解释动物学科英语翻译中的一些现象,而且对构建动物学科英语也具有一定的启示意义。本文只涉及了概念语法隐喻,对于人际语法隐喻和语篇语法隐喻在动物学科英语中的应用尚未提及,此领域仍需进一步的探索。

均匀温度模型假定液滴的热扩散系数趋近无穷,液滴内部由于环流等始终与表面有相同的温度,且内部温度均匀。均匀温度模型一般用于分析对流较强、液滴内部环流较好且液滴粒径较小的情况。

在研究蒸发预热阶段时,表面模型认为液滴升温时蒸发极少,所以忽略不计,且蒸发是非稳态的,液滴按照球体处理,当液滴的温度达到热力学平衡温度,才有相平衡的传热传质过程。均匀温度模型认为,液滴在该阶段的蒸发只跟热扩散系数有关,蒸发是非平衡的。液滴在此阶段吸收的热量一部分用于升高温度,另一部分用于蒸发相变,当达到热力学平衡温度,就转变为稳态蒸发,扩散与传热平衡。在液滴稳态蒸发阶段,热力学平衡温度与来流温度成正相关。

4.2.3 液滴蒸发的实验研究方法

液滴蒸发的实验研究方法大致可分为4 种[96]:液滴悬挂法、气悬法、落滴实验法和多孔球法。

液滴悬挂法是先产生一个液滴,然后用石英丝或其他材料将液滴悬挂并移动至高温环境,用高速摄像记录蒸发过程,环境的温度可以通过热电偶监测。该方法操作简单,在实验室容易实现,且液滴悬挂法会使得液滴处于相对静止的状态,便于测量出各种参数。但是该方法受到石英丝尺寸的限制,液滴的尺寸需大于1 mm。由于悬挂的液滴对石英丝有张力的作用,使得蒸发过程中会产生液滴大变形,石英丝本身也会导致液滴热量传输的损失,从而影响测量结果。

气悬法是使液滴的重力与周围环境气流的浮力相平衡,从而处于受力平衡的悬浮状态。该方法由于没有石英丝等材料的影响,所以不会有传热的损失,且液滴也不会产生大变形。但是由于环境气流的作用,液滴的位置难以控制,不易测量结果。同时,环境的对流也对蒸发过程的传热传质有影响,使得分析更加复杂。

《珠三角国家自主创新示范区方案》指出,要全面深化粤港澳创新发展合作。“一国两制”是粤港澳大湾区最大的制度优势,应利用好这一优势,实现粤港澳三地产业和政策优势互补,高效合作。可以透过国家政策统筹一揽子规划,发挥三地高等院校、科技中介服务机构、高端人才、核心企业等创新资源的协同性与联动性,构建粤港澳三地协同创新网络;同时借助创新广东自贸三大片区与港澳合作模式、打造粤港澳货物服务贸易升级版、成立粤港澳高校联盟等方式方法,积极推动港澳及国际科研项目在广东的产业化,重点打造几个标杆性合作案例,进一步营造粤港澳三地利益共同体氛围,不断向大湾区输入产业发展新动能。

落滴实验法是使产生的单个液滴在高温环境中做自由落体运动,在此过程中,液滴被加热,液滴的速度逐渐变大,从而产生与周围环境的对流传热和传质,且传热传质的速率不断变大。该方法可以产生任何粒径的液滴,而且不会受到液滴以外材料的干扰,没有液滴的大变形。但是由于液滴是不断运动的,数据不易测量,且由于液滴与周围环境是相对运动的,这也会带来一定的影响。

多孔球法是向一个小球注入液体,该小球的尺寸与液滴大小相当,从而将研究单液滴转化为研究小球。该方法操作简单,容易实现,不会产生液滴的大变形。但是该方法只能用于研究液滴的稳态蒸发,且会产生较大的误差。

5 水雾抑爆衰减效果研究现状

在湍流环境中,液滴的蒸发会与其相互作用,主要体现在湍流流动下液滴分散分布、湍流对液滴传热传质速率的影响及液滴蒸发对湍流流动特性的修正[82–85]。但是有学者指出,当液滴粒径尺寸远小于湍流积分长度时,可以不必考虑湍流的影响[86]。

国外的学者在实验和数值模拟方面都做过较多尝试,实验的研究要早于数值模拟的研究。在实验方面,由于激波管实验容易控制,所以早年学者用激波管研究冲击波与细小颗粒的相互作用。Sommerfeld[102]实验探究了细小玻璃颗粒对于衰减弱冲击波的效果,该实验在激波管中完成。实验表明,由于众多玻璃颗粒的惯性和较大的比热容,高质量浓度的玻璃颗粒使得冲击波传播速度降低,该实验也在理论上解释了玻璃颗粒衰减冲击波的主要机理是颗粒吸收了冲击波的动能。Joseph 等[103]用激波管实验研究了水滴与激波的相互作用,阐明了液滴破碎现象的原因。液滴是由于受到剪切力的作用导致相界面不稳定发生破碎。在激波管中产生的压力梯度相较于真正的炸药爆炸要小得多,且激波管的温度也远低于液滴蒸发的温度。后来,研究人员扩大了实验规模,用水袋抑制炸药爆炸。Catlin[104]的实验中,水在爆炸物的作用下发生雾化。Keenan 和Wagner[105]的实验表明冲击波超压被水袋衰减了90%。Van Wingerden[106]用粒径较大的水雾抑制气体的爆炸。Buzukov[107]首先做了水雾衰减冲击波威力的实验。粒径小于200 μm 的细水雾在破碎程度和蒸发率均与水袋效果不同,这是由于单位体积内细水雾的表面积远大于水袋产生的水雾表面积。Heather[108]开展了舱内水雾抑爆实验。该实验模型使用方舱结构,尺寸为4.6 m×4.6 m×3.1 m,实验前,在舱室内预先喷60 s水雾,形成液滴弥散分布的均相流。该实验室的高压雾化喷嘴可以产生极细的水雾,水雾颗粒平均粒径为54 μm,水雾密度为70 g/m3,炸药量为50lbTNT及当量相同的Destex。实验测定了在有无水雾的工况下冲击波超压、冲量及准静态气压的数据,使用TNT 做爆源时,分别衰减40%,36%和35%,而使用Destex 工况下,则分别衰减43%,25%和33%。该实验还阐明液滴吸收气化潜热对水雾抑制爆炸的贡献不可忽视,使用该技术抑制高爆炸药的爆炸威力前景广阔。此外,美国海军作战实验室也在防雷舱中进行过类似实验,实验中的TNT 质量分别为0.9 kg,2.2 kg和3.2 kg,水雾对于准静态气压的衰减最高达到40%,在实验中还发现水雾不仅衰减冲击波强度,还降低冲击波传播的速度。

国外学者在水雾抑爆的数值模拟方面也做过有益的探索。Schwer 和Kailasanath[109–112]最早开展水雾抑爆数值仿真探索,以Ramagopal 的实验[108]为基础,分别以球形舱和圆柱形舱室为研究对象,使用了2.3 kgTNT 作为爆源,水雾粒径的范围为10~50 μm,水雾的质量浓度为30%~70%,对分散相液滴使用了欧拉模型。仿真结果表明,在水雾浓度较高的情况下,冲击波超压的衰减较为明显,还得出引起冲击波超压衰减的主要机制是液滴吸收了爆炸冲击波动能的结论。但是该仿真过程假定冲击波与水雾作用后,水雾颗粒不发生破碎,且未考虑高温气体对液滴的蒸发,但其研究具有开创性。Adiga 等[113]对水雾抑爆过程考虑了热力学效应,数值模拟了液滴破碎后由于表面积增加对冲击波能量耗散的影响。仿真结果表明,液滴破碎所需的破碎能较小,但是破碎的小液滴的蒸发率要远高于母液滴。

水雾抑爆在国内也有相关的研究,相应数学模型的研究较少,目前鲜有相关文献。在数值模拟方面,丁钰[114]用欧拉法模拟了水在爆炸作用下的雾化过程,讨论了抑爆装置在垂直和水平来流方向放置在爆炸后水雾浓度的变化,结果表明垂直与来流方向放置抑爆效果更佳,因为在爆炸初期该方式便产生了较高浓度的水雾,更好地覆盖了火焰。刘贵兵[31]研究了冲击波与液滴作用的微观过程,结果表明,单个液滴随着尺寸增大,对冲击波的衰减呈线性增长的规律,多排液滴对冲击波的衰减更加明显。刘谋斌[22]用无网格粒子法(SPH 法)数值模拟了水幕减爆的过程,并将仿真结果与实验对比,结果表明非直接接触类减爆法若能够合理布置多层水幕的间隔,减爆效果会优于直接接触式减爆,相反,若没有经过优化设计,则效果不如直接接触式减爆。王健[115]用双流体模型,将流体和颗粒均看做连续介质,运用TVD 格式[116]捕捉激波求解气相方程,用MacCormack[117]格式处理颗粒相,解决两相均为欧拉模型时,在激波间断面出现的数值解抹平现象。该仿真同时考虑了颗粒相对流体的作用以及湍流的扩散,研究了不同水雾粒径、不同水雾浓度及液雾区长度对于抑爆效果的影响,实现了宏观水雾抑爆效果的仿真,并将结果与激波管实验对比,结果吻合良好。但是该仿真没有考虑液滴蒸发造成的传热传质影响,即颗粒未蒸发造成对冲击波动能衰减偏大,同时由于没有计及液滴蒸发吸能,两者对抑爆结果的贡献没有讨论。目前对于水雾抑爆衰减效果的分析主要集中在实验研究。谢波[118–119]开展了在开放空间中主动和被动水雾抑爆实验的探究,实验采用了将水槽区分散和集中布置2 种方式,发现分散布置效果更佳,且用水雾浓度划分了抑爆和非抑爆区域。李营[120]探究了水袋对爆炸冲击波的衰减,重点关注邻舱结构准静态气压、冲击波强度,发现水介质均能起到较好衰减效果,且对超压峰值的衰减效果最佳。水介质能够有效抑制后燃烧反应,在一定范围内,炸药量越大,衰减效果越明显。陈鹏宇[121]在船舱缩比模型中进行了水雾抑爆的实验,方舱的尺寸为990 mm×224 mm×464 mm,TNT 炸药的质量分别为20 g 和50 g,喷嘴压力8 MPa,实验表明,细水雾有效衰减了爆炸冲击波的峰值超压和准静态气压,最高衰减可达63%,并衰减了冲击波传播的速度。

6 国外舰船水雾抑爆技术的使用现状

水雾可以有效抑制爆炸威力已经被充分得证实,在美国的舰船上已经列入实装。以驱逐舰为例,在导弹穿舱内爆时若冲击波的强度能衰减30%以上,便可以防止内部设备的严重损毁,保障舰船生命力[122]。水雾抑爆装置在舰船的实装需要考虑多方面因素,如舱室的大小和形状,喷嘴的雾化特性,水雾喷出的时机等。有关该装置更多的研究,需要更多的数值模拟计算和舱室内爆实验来获取数据。

美国海军正在使用的水雾抑爆系统能够用于舱室内部,该系统使用改进的高压雾化喷嘴[123],能够喷出大量且极细的水雾,水雾的粒径达到100 μm,在1 000 磅压力(约15.2 MPa)下喷出的流量为每分钟2 加仑(约7.6 t/min),相比于商用水雾系统,效率高2~3 倍。同样,由于军用的水雾抑爆系统效率更高,所以需要更大的吸水量和更大的电功率消耗。

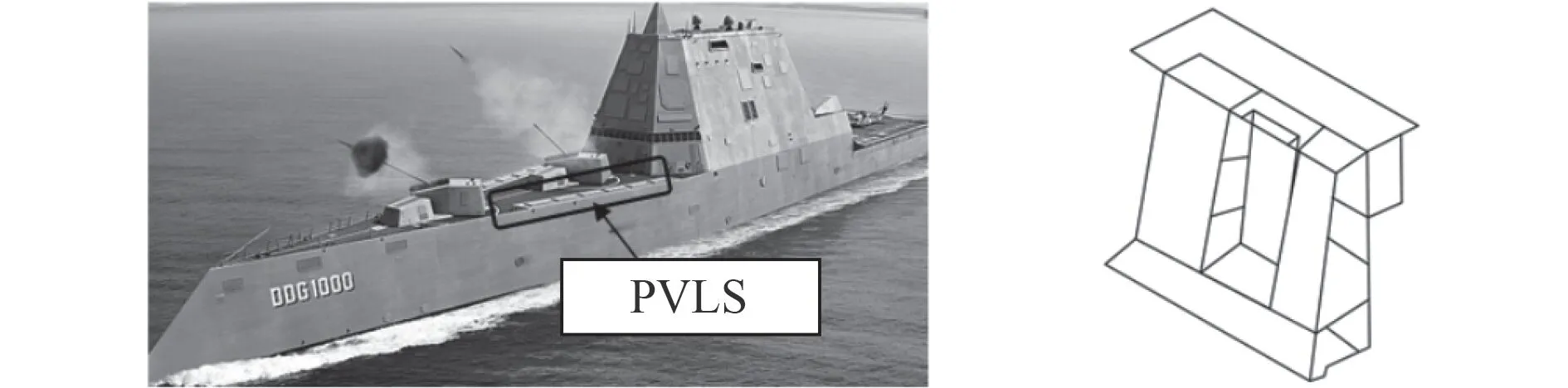

美军的DDG1000 融合了大量先进技术,其中包括水雾抑爆防护技术。由于该驱逐舰安装外围垂发装置(PVLS 模块),外壁为薄壁结构,内壁加强,所以若导弹在垂发系统穿舱内爆,外壁结构会首先破坏,通过泄爆的方式保证驱逐舰的生命力[124]。但同时,该驱逐舰在水线以上的结构向内倾斜,因而垂发系统外部的空间较小,该垂直发射单元如图6 所示。在作战中,导弹垂发系统容易成为敌方目标,且由于其船型设计和结构设计,使得DDG1000 在实际战场环境中容易出现这种毁伤模式,所以在内外壁间安装水雾系统对于提高DDG1000 的生命力是有益的。

图 6 DDG1000 外围导弹发射系统位置示意图和外围舷侧结构草图[31]Fig. 6 PVLS system and PVLS sketch of DDG1000

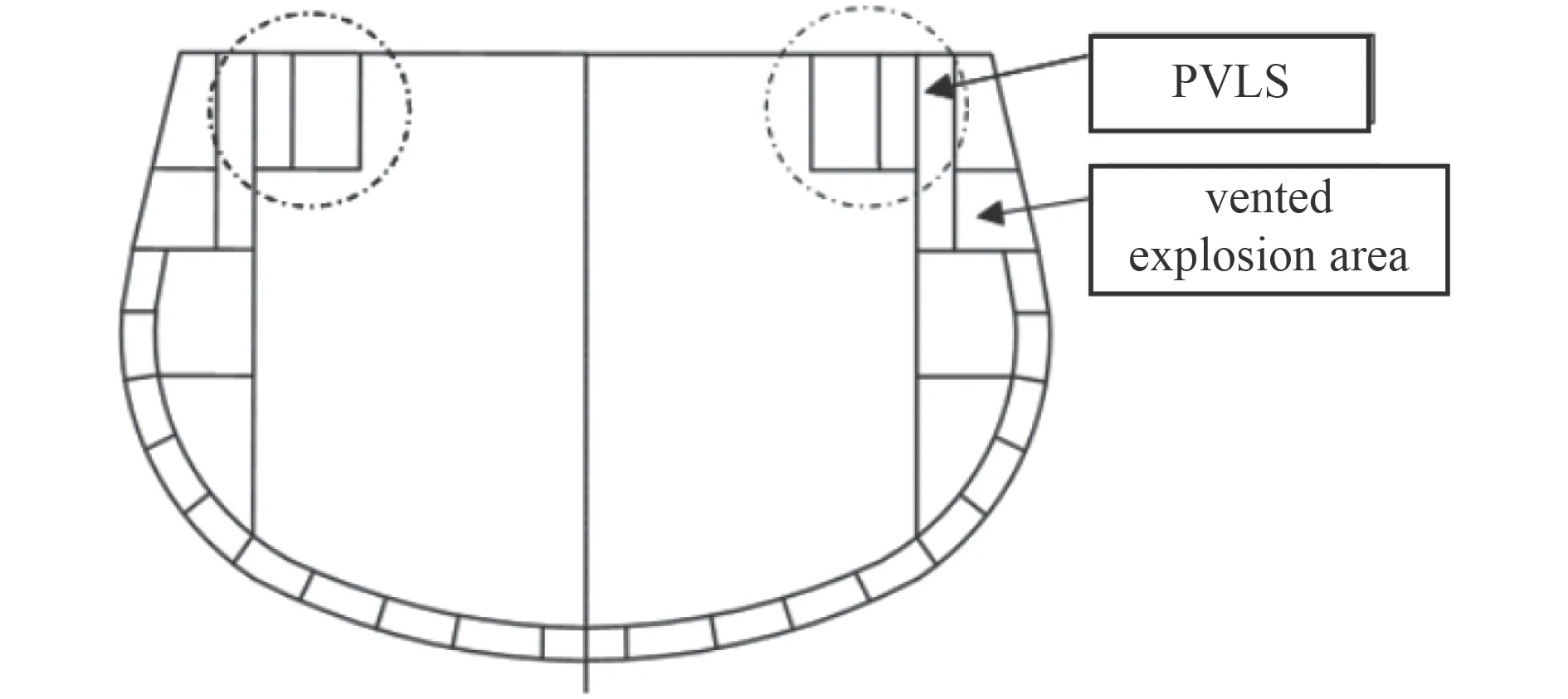

DDG1000 的剖面图如图7 所示,虽然内外壁间是安装水雾系统较为理想的选择,但是在该区域内水雾系统能否产生预期的效果仍待进一步研究,首先,驱逐舰不同位置处空间布局和强度设计均有差别,这会造成抑爆效果较大差别,如角隅处冲击波会反射和叠加,大大增加冲击波威力[126–127],另外,舱内爆炸会产生准静态气压[128]等,这些都是设计水雾抑爆系统需要考虑的方面。

图 7 DDG1000 剖面结构示意图[125]Fig. 7 Profile sketch of DDG1000

7 水雾抑爆技术难点及发展趋势

7.1 实验难点

目前,对于水雾抑爆的实验研究,在激波管中实验进行的多,在开放空间中尤其是舱室内进行的少。虽然激波管的条件容易控制,但无法模拟真实舱室结构,尤其是无法考虑冲击波在角隅处的反射叠加。在开放空间中,水雾会对传感器的测量产生一定影响,对于测试技术也有较高的要求。同时若采用真实爆源,由于每次使用的炸药性质均有差异,炸药的起爆过程也有不同。此外,传统爆炸测试技术还有需要解决的问题,如以传感器、示波器等组成的瞬态爆炸测试系统在测量温度时,由于电压与温度的非线性关系,测试结果误差较大,爆炸后结构本身产生的应力波也会在一定程度上影响结果。同时,传感器的采样频率若较高,则测得的数据点较少,这需要研发人员开发更高频采样仪器,并注意测试方法的灵活性。在实际测试中,还可考虑用虚拟仪器测试技术替代现有的传统测试系统。虚拟仪器测试系统[129]是计算机技术和测试理论相结合的产物,利用高性能计算机硬件和灵活的软件进行测量,且在爆炸过程中的测量有着成功的应用。该方法有较强的可扩展性、低成本、精度更高,可以完成传统仪器无法完成的实验,已经逐步进入各行各业。在未来的实验研究中,要将激波管实验和开放空间实验相结合,尤其多进行实尺度、大模型实验,并提高针对水雾抑爆的测试技术水平。

7.2 理论及仿真难点

对水雾抑爆的理论研究,主要是数值模拟研究的多,理论模型提出的少。水雾抑爆的理论基础是爆炸力学和多相流体动力学,仅在微观层面研究液滴的破碎和蒸发等还远远不够,在密集水雾中液滴间的相互作用和湍流流动都会对宏观现象产生影响,如水雾过于密集则单个液滴不可能完全蒸发等,另外冲击波与液滴发生无数次入射、反射、透射等现象,如何从宏观角度解决也是值得思考的地方。在数值模拟中,现在一般使用的两相流模型一般可分为颗粒轨道模型和双流体模型。颗粒轨道模型基于拉格朗日观点,是将流体看做连续介质,充满整个空间,将颗粒看做离散相,在这种模型中,用离散单元法或微粒的弹性碰撞来研究两相流的流动。但是该方法一般适用于较稀疏的两相流,若颗粒中速度值范围较宽,则会大大增加计算量,计算的收敛性和精度难以保证,同时该方法难以考虑湍流的扩散。双流体模型基于欧拉观点,把气液两相均看做连续的介质,该方法可以应用于水雾浓度较大的情况,考虑了颗粒反作用于流体以及湍流的混合,同时还可以配合TVD 格式,使激波捕捉法在多相流中的应用成为可能。双流体模型已经逐渐占据主导地位。目前还没有相关文献可以将抑爆机理中的各种因素考虑全面,只能对其中的因素分别加以研究,但水雾抑爆中的衰减机理也是相互影响的。在未来可发展宏观的水雾抑爆理论模型,在考虑液滴破碎的基础上同时考虑水雾的蒸发吸能和爆炸过程中的辐射换热等,对水雾抑爆的机理有更多研究。

敲碎芋螺外壳,取出芋螺平放置于解剖盘内,剪开腹膜,取出毒腺、毒管、肌肉组织分别放置在灭菌后的预冷研钵中,缓慢加入液氮后迅速研磨,称取约200 mg粉末转移至1.5 mL离心管中。具体试验步骤参照海洋生物基因组试剂盒说明书。取5 μL芋螺不同组织的DNA样品经1.5%琼脂糖凝胶电泳分析,使用凝胶成像系统照相并保存。

7.3 应用难点

对水雾抑爆应用方面,水雾抑爆技术是由消防灭火技术演化来的,要运用到抑制炸药爆炸威力中,还需要考虑到舰艇舱内爆炸的特点针对性设计,如喷出的液雾可以是一种有效阻断炸药燃烧反应的化学制剂,喷出温度较低的水雾等。同时,由于水雾抑爆技术是个系统工程,需要综合考虑各种因素,如舰艇内舱室有限且舱室内布局也决定了冲击波在传播过程的复杂性,要保证喷出的水雾既要有效抑制爆炸威力、又不对内部设施造成二次损害。在导弹命中前应提前喷出水雾,如何判断导弹即将命中,喷出的水雾浓度、水雾粒径的大小都需要考虑。此外,为了能喷出不同的水雾,喷嘴的雾化特性显得尤为重要,要设计出针对水雾抑爆的高压雾化喷嘴等。水雾抑爆技术在舰船的应用涉及到船舶设计、自动化控制、系统工程等专业,需要联合多种科研机构一起攻关,先在实验室中做出模型,并不断优化方案才能列入实装,所以还有很长的路要走。

在未来的研究中,应多进行实尺度、大模型实验,发展宏观的水雾抑爆理论模型,在考虑液滴破碎的基础上同时考虑水雾的蒸发吸能和爆炸产物的辐射换热等,对水雾抑爆的机理进行更多研究,并不断优化,从而提升战斗力。

8 结 语

本文综述了水雾抑爆防护技术研究现状,分析了气液两相混合介质中冲击波传播过程,液滴在该过程中发生的破碎、蒸发气化现象及气液两相混合介质对爆炸威力的衰减,简要介绍了水雾抑爆系统在国外舰船的使用,从水雾抑爆的理论和实验研究、数值模拟研究及应用上提出发展水雾抑爆技术目前存在的难点并指出下一步解决这些问题需要开展的工作。