鄂尔多斯盆地合水地区长23沉积相及储层非均质性研究

2020-04-16陈建文张晓博曾凤凰朱玉双

陈建文,张晓博,韩 詹,曾凤凰,王 玥,朱玉双

(1.中国石油长庆油田分公司第十二采油厂,甘肃庆阳 745400;2.西北大学地质学系,陕西西安 710069)

储层非均质性是指储层特征在空间上的不均一性,而储层非均质性为地质描述中的核心内容,储层非均质性特征研究为后期开发以及提高采收率提供强有力的科学依据[1-5]。鄂尔多斯盆地合水地区储层非均质性的研究基于裘怿楠[6]的储层非均质性分类方案,包括层内非均质性、层间非均质性和平面非均质性。合水地区构造位置处于鄂尔多斯盆地二级构造单元伊陕斜坡的西南部,在向西微倾的单斜构造大区域背景下,地层发育较为平缓,局部发育鼻状隆起构造。区域地理上,属于甘肃省庆阳市合水县管辖范围。前人关于合水地区长23储层非均质性的研究较少,本文对合水地区埋藏较浅的长 2储层下部的长23亚段进行储层非均质性分析,对该地区油气资源的稳产增储提供强有力的支撑[7-10]。对于非均质性的定义,国内外的地质学者都进行了大量的研究,Amro和Mikes等众多地质学者都对此有深刻的见解[11-13]。非均质性的研究方法同样在地质的历史长河中不断更新与优化补充,杨帆等利用成岩岩相分析法对非均质性进行研究[14];张世广等利用高分辨率层序地层学来研究储层的非均质性[15];以及利用润湿性、真实砂岩微观模型、CT图像实验对非均质性进行了详尽的研究[16-18]。

本次研究的储层非均质性是在沉积相研究的基础上,研究夹层的分布规律以及通过相关渗透率参数对储层特征进行描述,为寻找良好物性发育的储层有利区提供新思路和地质科学依据[19-23]。

1 沉积相特征

鄂尔多斯盆地合水地区长2储层为一套三角洲沉积体系所形成的油气储层,受沉积及构造作用的影响,长2段在构造抬升后期遭受剥蚀,大部分地区都被剥蚀殆尽[24]。整个鄂尔多斯盆地在长 2段沉积期为湖盆萎缩消亡阶段,所以盆地趋于平原化和沼泽化,长23亚段沉积期发育的三角洲前缘亚相也同时印证了沉积演化史[25]。长2储层以长23亚段为主力层系,上部存在风化壳,在合水地区长23亚段顶部被剥蚀,只留下底部的长23亚段。鄂尔多斯盆地中生界上三叠统延长组长23亚段的沉积环境在不同地区有所不同,合水地区长23亚段沉积期为湖盆萎缩消亡阶段,砂岩以灰绿色为主,为水下沉积环境,主要发育三角洲前缘亚相,包括水下分流河道、水下天然堤、分流间湾等沉积微相[26-27]。

1.1 水下分流河道

水下分流河道主要以灰绿色厚层细砂岩为主,砂岩中发育平行层理、板状交错层理以及变形构造(图1a~c),代表水动力变化较大。河道砂岩中含碳质纹层、虫孔(图1d~e)。岩心观察可知水下分流河道常为2~3个砂岩所组成的沉积旋回,单个旋回可达4.00~9.00 m。水下分流河道砂体粒度主要为悬浮组分和跳跃组分,缺乏较为粗粒的牵引组分,表明水动力较弱或中等。自然伽马和自然电位为低值,曲线形态呈箱形,局部的锯齿状突起可能为夹杂的碳质纹层所影响。

1.2 水下天然堤

水下天然堤主要发育在水下分流河道的边部,岩性主要为细砂、粉砂或泥质粉砂岩。砂岩较薄,通常为 1.00~3.00 m,含包卷层理、滑塌构造(图 1f~g)。自然电位和自然伽马值较低,曲线呈齿状线形,旋回幅度较小。

1.3 分流间湾

分流间湾整体分布在亚相的边侧,或局部分布在河道中。岩性以粉砂质泥岩和泥岩为主,发育植物茎干化石等(图1h),沉积厚度较大(8.00~10.00 m)。自然电位和自然伽马为高值,曲线呈齿状。

2 储层非均质性

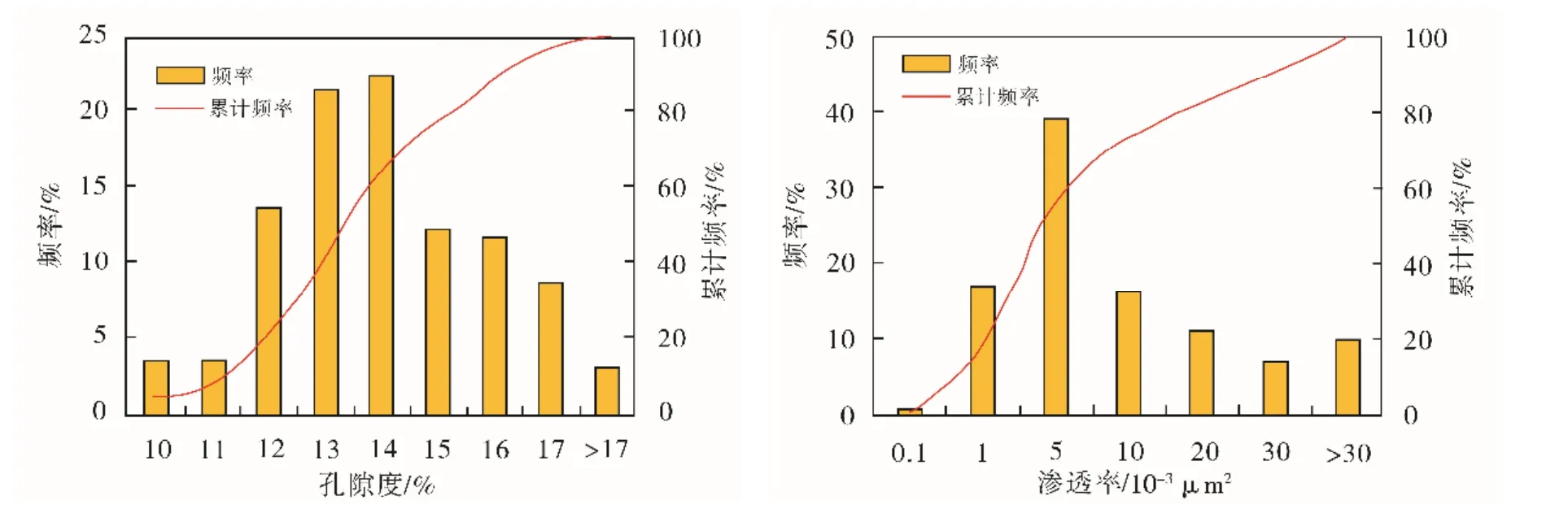

渗透率是表征储层非均质性的重要参数。合水地区长23储层的孔隙度集中于12.0%~17.0%,平均为 16.4%;渗透率为 1.000×10-3~17.000×10-3μm2,平均为 13.055×10-3μm2,属于低孔、低渗透储层(图2)。

2.1 层内非均质性

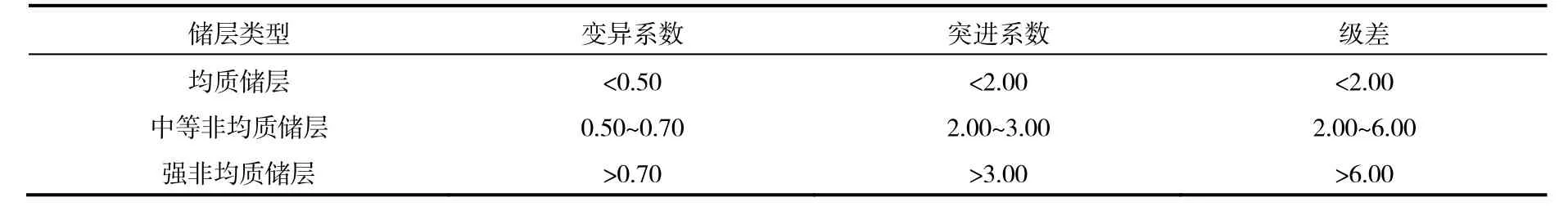

层内非均质性是砂体在单砂层内的垂向变化,层内非均质性的定量表征是研究中的核心部分,表征参数有夹层参数(夹层分布频率、夹层分布密度)、渗透率参数(级差、突进系数、变异系数)[28-29],结合行业评价标准(表1),通过多种参数综合对合水地区长23储层的非均质特征进行研究。如表2所示,长 23储层级差、突进系数、变异系数分别为 2.67,1.34,0.34,整体上属于中等偏均质。

2.2 层间非均质性

层间非均质性是指砂体在垂向上的关系,层间隔层的厚度同样反映层间非均质性[30-33]。研究区隔层以泥(页)岩为主,分布范围广、厚度大的隔层将上下两个砂层封隔,成为两个独立的含油储层。长23储层发育的泥岩是该层主要的隔层类型。

通过统计各小层之间隔层厚度可以看出,合水地区长23亚段隔层最小厚度为1.05 m,最大厚度为27.10 m,平均厚度约8.83 m。水动力强,物源持续供给形成的复合砂体是隔层厚度较小的主要因素。分析计算合水地区长23储层的层间非均质性,得到长 23储层非均质性相关参数。长 23储层级差为1.10~29.98,平均为 3.62;突进系数为 1.10~2.89,平均为1.43;变异系数为0.10~1.34,平均为0.42。从长23储层的层间非均质性数据统计结果来看,合水地区长23储层的非均质性整体属于中等偏均质。

图1 合水地区长23亚段层典型沉积构造

图2 合水地区长23亚段物性特征

表1 非均质性参数标准

表2 合水地区长23亚段层内非均质性数据统计

2.3 平面非均质性

合水地区长 23储层沉积砂体呈南西-北东向展布(图3),长23亚段沉积期发育4~6条分流河道,平面上大多呈条带状分布,砂体规模大的地方呈席状分布,纵向上呈“顶平底凸”的半圆柱形透镜状。

综合野外露头、岩心和单井相分析成果,通过对合水地区密井网区深入解剖,沿垂直物源和顺物源方向的连井剖面对研究区砂体的叠置样式进行分析,参照封从军[33]对三角洲前缘水下分流河道砂体叠置机理的研究成果,总结了研究区砂体的叠置样式(图4)。

根据砂体侧向厚度差异、高程差异、测井曲线组合形态、韵律的变化特征以及不连续的河间砂和废弃河道分析砂体的叠置关系。结果表明,合水地区长23储层砂体纵向叠置关系主要有侧切式、对接式和间湾接触。

孔隙度和渗透率平面展布特征表明(图 5、图6),合水地区长23储层孔隙度和渗透率呈南西-北东向席状展布,相对高孔高渗区位于中部和西部,呈带状、土豆状分布,受控于沉积相的展布。其中,分流间湾、水下天然堤等微相处孔隙度和渗透率相对较低;水下分流河道微相处和砂体厚度较大的有利沉积相带处孔隙度和渗透率逐渐变高,高孔高渗带大都重合,即高孔带为对应的高渗带。

图3 合水地区长23亚段砂岩厚度分布特征

图4 合水地区砂体侧向接触样式及测井识别标志

图5 合水地区长23亚段孔隙度特征

图6 合水地区长23亚段渗透率特征

3 结论

(1)合水地区长23亚段属于三角洲前缘亚相沉积,主要发育水下分流河道、水下天然堤、分流间湾,测井曲线形态以钟形、箱形、锯齿形为主,其中,钟形、箱形反映水下分流河道的沉积特征,锯齿形反映水下天然堤和分流间湾的沉积特征。

(2)合水地区长 23储层非均质性整体上属于中等偏均质,由于发育厚层复合砂体,砂体上下层呈叠置关系,导致隔层厚度变小。平面非均质性主要表现为孔隙度、渗透率在平面展布上的特征不同,在水下分流河道微相处和砂体厚度较大的有利沉积相带区孔隙度和渗透率都逐渐变高,高孔高渗带大都重合,即高孔带为对应的高渗带。