吉林省低山丘陵区地形因素对坡耕地侵蚀沟分布的影响

2020-04-15杨献坤

刘 肃, 崔 斌, 张 瑜, 杨献坤

(吉林省水土保持科学研究院 130033 吉林 长春)

侵蚀沟是最受关注的具有普遍性、紧迫性和复杂性的世界性环境问题,也是土地退化的主要过程及最严重的表现形式[1]。据调查统计,黑土区共有长于100 m的侵蚀沟295 663条[2],共侵毁耕地5.90×105hm2以上[3]。侵蚀沟的发育与发展受多因素共同作用影响,其中地形因素是影响侵蚀沟分布格局的重要因素[4]。主要表现为浅沟长度与流域坡度呈负相关[5];沟壑裂度与坡度显著正相关[6-7],沟壑密度随坡度的增加而增大[8]。以往对侵蚀沟发育及分布受地形因素影响的研究多采用历史遥感影像对比,在遥感影像解译过程中实现侵蚀沟全部识别、不遗漏不误判具有一定难度。本研究利用实时动态测量技术(real time kinematic, RTK)测量系统对东辽县辽河源流域内25条侵蚀沟进行了精细化测量,尝试对以该区域地貌特征为代表的吉林省低山丘陵地貌的侵蚀沟与地形因素关系加以探讨,从而发现地形因素对侵蚀沟发育及分布影响,以期为侵蚀沟综合治理与土地利用规划提供科学参考。

1 研究区概况

东辽县位于吉林省中南部,东辽河上游,地处长白山余脉与松辽平原的过度地带,属低山丘陵地貌,南北方向丘陵起伏。海拔高度在270~400 m。温带大陆性气候区,四季分明,多年平均气温5.2 ℃,降水量661.5 mm,蒸发量1 450 mm,≥10 ℃积温2 750 ℃,无霜期为128 d,多年平均风速2.9 m/s,最大冻土深度1.80 m。主要土壤有暗棕壤、白浆土、冲积土等。东辽县共辖有9个镇,4个乡,234个行政村,全县乡村人口2.85×105人。本次研究区域位于辽河源镇,地处东辽县东南部,北纬42°52′,东经125°22′。

2 研究方法

(1) 侵蚀沟形态特征。包括侵蚀沟长度、平均宽度、沟缘占地面积、沟底高程等指标。于2018年11月利用现场RTK测量方法,坐标系采用CGCS2000,中央经线设置为126°;沿沟缘线及沟底每间隔5 m采集坐标点,将点数据生成Excel文件,导入ArcGIS10.2软件,手绘生成侵蚀沟平面图及纵向中心线,以此获得沟道长度、沟缘面积;将TIN生成的坡度分析栅格成果与沟缘线及汇水区图层相叠加,分类统计不同坡度范围内的汇水面积与沟壑面积;

(2) 坡度。以1∶10 000地形图为底图,利用ArcGIS10.2软件手绘等高线,利用3D Analyst 工具生成TIN文件之后采用Spatial Analyst 工具获取研究区坡度;

(3) 地形特征。包括研究区坡长、平均宽度、汇水面积、形状系数等指标。以等高线为底图,手绘生成侵蚀沟闭合汇水区域,分类统计坡长、汇水面积指标,间接求得平均宽度,形状系数等指标。

3 结果与分析

3.1 区域侵蚀现状分布特征

根据2018年11月现场调查,该区域土地利用类型为耕地和林地(如表1所示)。其中坡地中下部以耕地为主,坡度<9°,坡长占总坡长的30%~60%;坡上部以次生林为主,坡度以>9°为主,坡长占总坡长的40%~70%。所调查的25条侵蚀沟分布于5个闭合汇水单元内。沟道长度介于44~361 m之间,汇水区域纵向坡地长介于160~590 m之间,横向宽度介于41~120 m之间。沟壑密度为5.99 km/km2,沟谷占坡地面积比为5.12%。沟道长度占汇水区域纵向坡地长度<30%的侵蚀沟有3条,30%~50%的有15条,50%~80%的有5条,>80%的有2条。侵蚀沟主要分布于坡地中下部的耕地内。沟头活跃且尚未发展至农林交接带的有17条。沟头已发展至林地的有8条,其中有7条沟头处于稳定状态,1条处于发展状态。以上调查结果表明该区域沟蚀处于强烈侵蚀状态,且耕地内侵蚀沟有继续发展的趋势,并以沟头溯源侵蚀为主,当沟头前进至林地后,可逐步达到自然稳定。

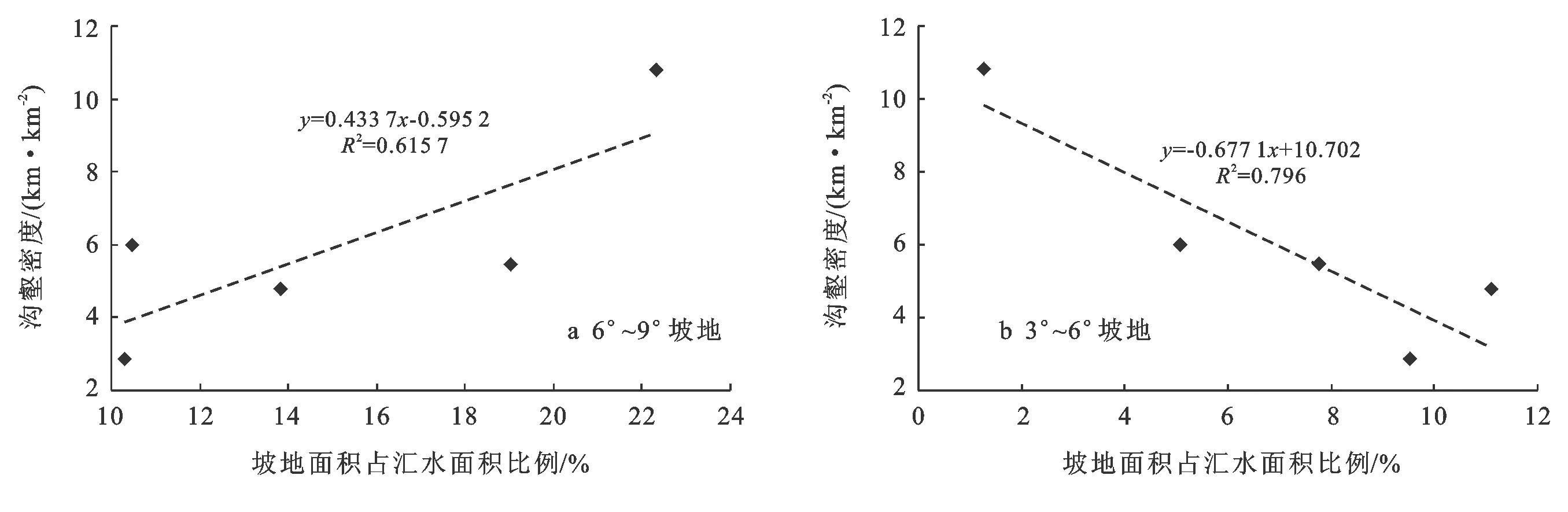

表1 吉林省低山丘陵区单元尺度侵蚀沟特征

3.2 侵蚀沟分布与地形因素关系

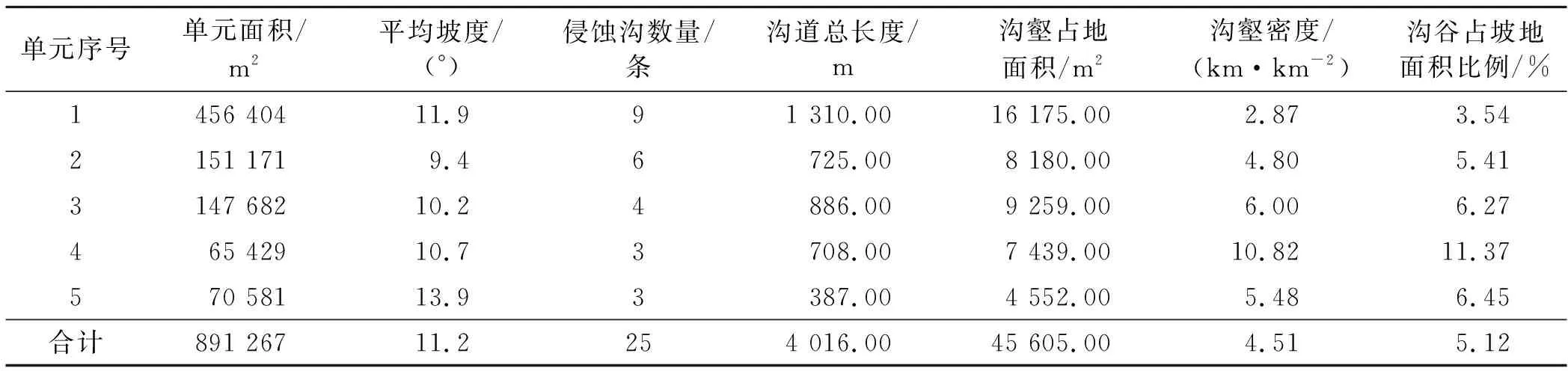

3.2.1 沟谷占坡地面积随坡度变化 将每条侵蚀沟汇水区域内的坡度划分为0°~3°,3°~6°,6°~9°,9°~12°,12°~15°,15°~18°,18°<共7个区间,提取每个坡度区间内的汇水面积、沟谷占地面积,求得沟谷占坡地面积比。利用SPSS对7个坡度区间内的沟谷占坡地面积比进行差异性分析表明,当坡度<9°时差异显著(p<0.05),当坡度≥9°时差异不显著。结果见图1。沟谷占坡地面积比随坡度的变化呈现先增加后减少的趋势,当坡度<9°时沟谷占坡地面积比随坡度的增加而增加,在坡度为6°~9°范围内达到最大值,当坡度≥9°时随坡度的增加而减小。

图1 吉林省低山丘陵区沟谷占坡地面积比例坡度分异特征

结合研究区土地利用及地形情况进行分析,该区域以低山丘陵地貌为主,地表高程在389~430 m之间,土地利用方式以≥9°的次生林为主,坡耕地主要分布于山坡坡脚<9°的缓坡区域。林地内植被覆盖率较高,且枯落物对林下土壤起到了很好的保护作用,径流难以形成,沟壑不易发育。坡耕地以横垄耕作为主,但坡向复杂,在两种相对的主导坡向交接处,即低洼水线处是侵蚀沟发育的主要区域[9];低山丘陵地貌横向垄从坡上至坡下逐渐变长,汇水面积逐渐增加,在降雨作用下,当垄内径流在相对坡向交接处,即每个垄内最低高程点形成积水并发生溢流后形成“断垄现象”,由此加剧了坡下垄沟内积水进而形成连续水道并向坡下继续发展,此时坡地浅沟形成,断垄位置决定了最初沟头位置;随着降雨的持续作用,浅沟逐步发育为切沟、冲沟,并且在最初断垄位置以上形成跌水,即沟头形成,但沟头并非完全沿相对坡向交接处向上发展,主要是由于沟头处并无汇水或来水较小,沟头主要受重力侵蚀作用向上发展。当沟头发育至林地内时,受植被保护作用,沟道内形成枯落物层,植被恢复,沟道稳定。

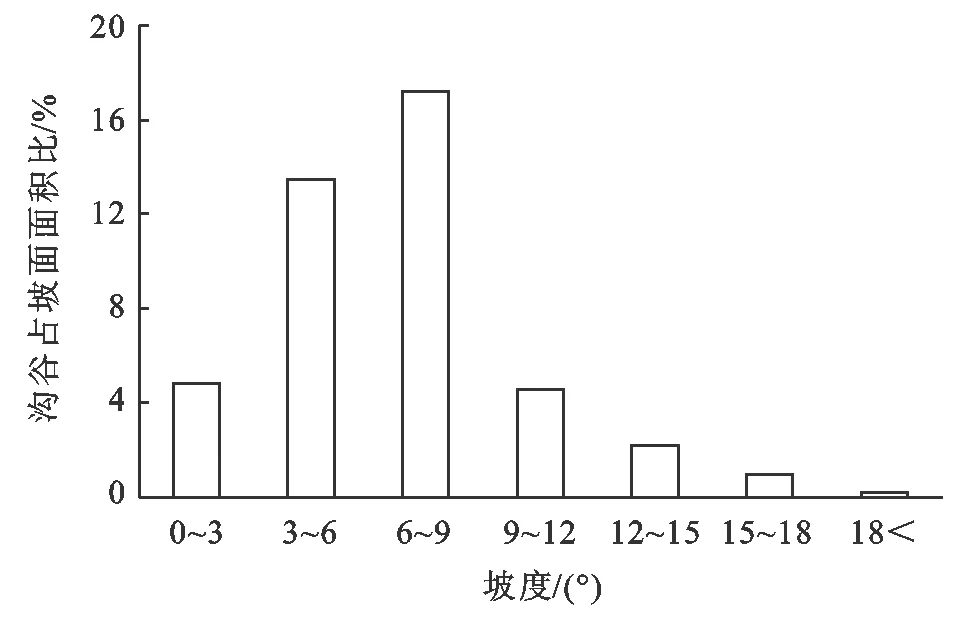

3.2.2 沟壑密度受汇水区形状特征影响 将每条侵蚀沟作为一个闭合汇水单元,获取汇水单元内坡长、汇水面积,求得每个汇水单元内的平均宽度及形状系数,将以上两个汇水区形状指标与沟壑密度进行回归分析,结果为沟壑密度与汇水区平均宽度的幂函数关系拟合效果最好,相关系数R2=0.68,即沟壑密度随着汇水区域平均宽度的增加呈幂函数下降(见图2)。

该区域坡地地形复杂,坡向多变,侵蚀沟主要沿主导的纵向坡向发育,与垄作方向垂直或成一定角度。在沟道两侧同时存在横向坡向,横向以大田玉米横向垄作为主,坡长介于25~86 m之间,由于垄沟内水流汇水面积有限,产生的切应力不足以达到浅沟发生的临界切应力范围[9],因此横向发育的侵蚀沟在该区域较为少见。而汇水区形状系数越大,纵向坡长则相对越短,沟道长度也因此较短。

图2 吉林省低山丘陵区沟壑密度与汇水区平均宽度关系

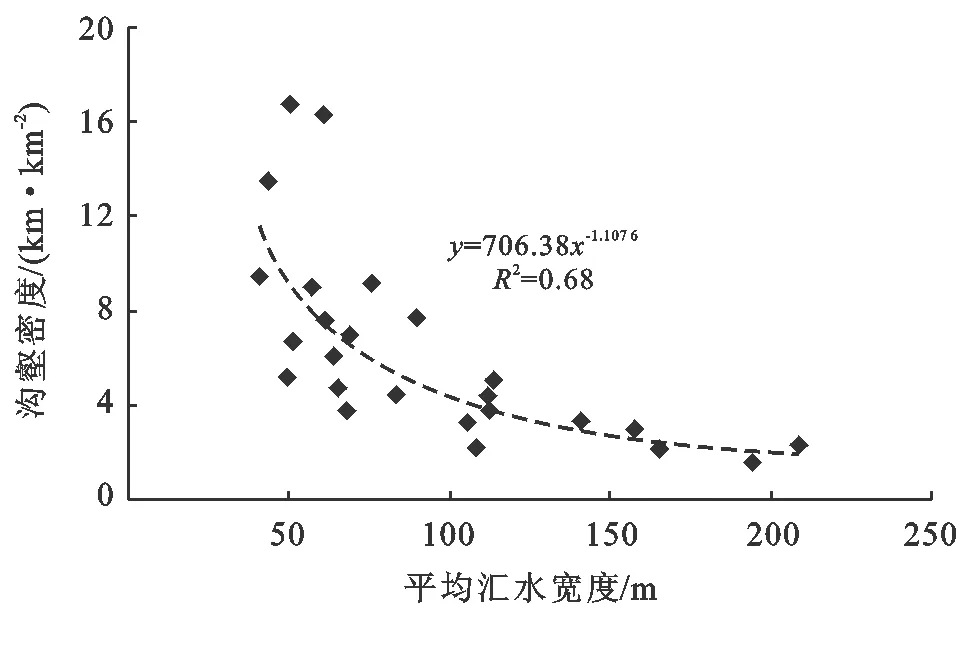

3.2.3 沟壑密度受汇水区不同坡度面积组成影响 坡度是影响侵蚀沟形成发育的主要因素[10],已有的研究结果表明,沟壑密度与坡度呈线性正相关[11-12]。本研究在流域尺度及单条侵蚀沟汇水区域尺度内对二者关系进行了研究,结果表明二者线性相关性未达到以上水平。

但沟壑密度与各坡度坡地占总汇水面积比例具有一定相关关系,主要表现为沟壑密度随着3°~6°坡地占总汇水面积比例的增加而减少,随6°~9°坡地占总汇水面积比例的增加而增加(见图3),以上结果说明该区域6°~9°坡地是侵蚀沟分布的集中区域。

图3 吉林省低山丘陵区不同坡度的坡地面积占总汇水面积比例对沟壑密度影响

3.3 侵蚀沟特征与地形要素关系研究

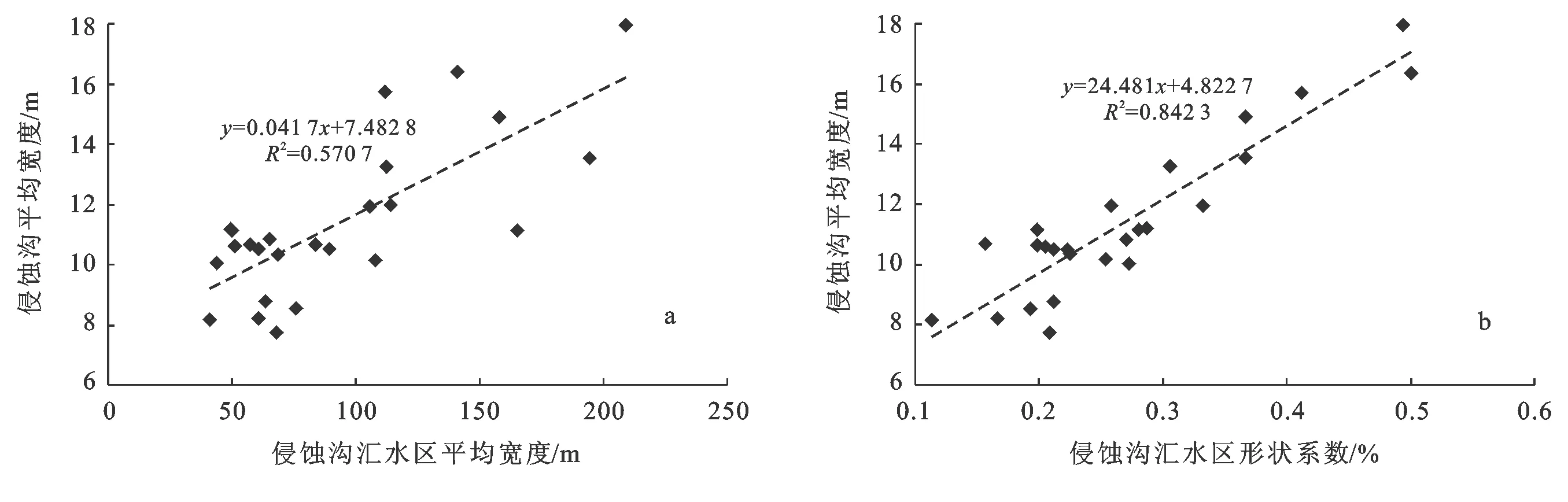

将沟长、平均沟宽、平均沟深、总侵蚀量、沟谷占坡地面积等侵蚀沟特征指标与平均坡度、汇水面积、流域形状系数等地形特征指标进行了耦合规律研究。结果如图4所示,侵蚀沟平均宽度与汇水区平均宽度及形状系数均存在线性正相关关系,相关系数分别达0.57和0.84,相关系数随汇水区不对称系数的减小而增加。这说明汇水区平均宽度对侵蚀沟横向发育具有明显影响,即具有较大宽长比的集水区内容易发育宽度相对较大的侵蚀沟,这与吉林省内侵蚀沟具有长度小宽度大的特征[13]相吻合。主要是由于侵蚀沟下切侵蚀造成沟岸陡立,重力作用在边坡物质的运动中占据了主导地位,强烈的崩塌和滑塌促使沟坡后退[14],在这一过程中,侵蚀沟两侧耕地横向垄作所产生的渠系效应[15]对加速沟坡后退也起到了积极作用,表现为加剧了溯源侵蚀与冻融侵蚀作用[16]。

图4 吉林省低山丘陵区侵蚀沟平均宽度与汇水区平均宽度及形状系数的关系

4 结论与讨论

(1) 研究区坡地土地利用现状以坡下部耕地和坡上部次生林为主,分别占坡地总长度的30%~60%和40%~70%,侵蚀沟主要分布于坡耕地中,沟壑密度为5.99 km/km2,沟谷占坡地面积比为5.12%,沟道处于强烈侵蚀状态,发展方式以沟头溯源侵蚀为主。结合现场调查表明,当沟头发展至坡地上部次生林地时,沟头可达到自然稳定状态。这是由于坡上部次生林郁闭度高,林下枯落物生物量大,森林的降雨再分配与林下枯落物层的保护作用[17-18]是防止水土流失与控制沟头发展的重要因素。

(2) 在坡度<9°时差异显著(p<0.05),坡度≥9°时不显著;沟谷占坡地面积比随坡度的变化呈现先增加后减少的趋势,当坡度<9°时沟谷占坡地面积比随坡度的增加而增加,在坡度为6°~9°范围内达到最大值,当坡度≥9°时沟谷占坡地面积比随坡度的增加而减小,6°~9°是研究区侵蚀沟分布最为集中的区域。这与李飞等[7]以九台为研究区得出的结论相近,但坡度区间不同。研究区以低山丘陵地貌为主,坡耕地主要分布于9°以下坡地,在坡耕地内由于缺乏植被的保护作用,坡度的增加加剧了侵蚀沟道的发展。

(3) 沟壑密度与汇水面积、坡度均无明显函数相关性,这与蒋岩初等[11]和许晓鸿等[12]得出的沟壑密度与坡度呈正相关的结论不同。本研究发现沟壑密度与汇水区平均宽度呈幂函数关系(y=706.38x-1.108,R2=0.68),表现为沟壑密度随着汇水区域平均宽度的增加呈幂函数下降,并且侵蚀沟汇水区平均宽度越大,沟道横向平均宽度越大,二者呈线性正相关关系。