大学新生家庭社会地位与公正世界信念:有调节的中介

2020-04-13丁芳媛程刚

丁芳媛 程刚

摘 要 本研究旨在探讨家庭客观社会地位、主观社会地位以及贫困生标签在大学新生公正世界信念中的作用及其关系。本研究分别从西部、中部和东部进行取样调查,共调查了1060名大一新生,采用相关分析和有调节的中介模型检验进行数据分析。结果发现:(1)家庭客观社会地位分别与主观社会地位和公正世界信念呈显著正相关,(2)主观社会地位与公正世界信念呈显著正相关,(3)主观社会地位在家庭客观社会地位与公正世界信念间起完全中介作用,(4)贫困生标签对主观社会地位的中介效应前半段路径具有调节作用,即在家庭客观社会地位相当的新生中,有贫困生标签的学生主观社会地位更低,进而其公正世界信念水平也更低。结果说明:主观社会地位的提升对改善新生的公正世界信念有积极作用,但贫困生标签的消极作用也应在未来教育实践中加以改进。

关键词 家庭客观社会地位,公正世界信念,主观社会地位,贫困生标签

分类号 B848.4

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2020.04.004

1 引言

美国心理学家Lerner最早提出公正世界信念这一概念,指出人们需要相信他们处在一个公正稳定有序的世界里,这个世界里每个人都能得到其所应该得到的,而每个人所得到的也都是其应该得到的(Lerner & Miller, 1978)。有研究者认为这种世界是公正的信念可以为人们提供一种对世界的控制感和安全感,从而使人们能够遵循社会规范行事,全神贯注于自身所追求的长远目标,之所以公正世界信念具有这样的作用,是因为拥有高公正世界信念的人会相信,只要遵守社会规范并努力投入就能获得应得的结果(杜建政, 祝振兵, 2007)。此外,研究者们还发现,公正世界信念对个体心理健康的维护(周春燕, 郭永玉, 2013, Bartholomaeus & Strelan, 2019)、未来的投资与人生追求(杨其勇, 2017, Dette, Stber, & Dalbert, 2004, Zuckerman, 1975)、学业成绩(Dalbert & Stoeber, 2005, Peter, Kloeckner, Dalbert, & Radant, 2012)和社会幸福感(孙晓培, 韦雪艳, 2016)等均有重要的作用。总的来说,从社会层面来说,公正世界信念能对社会稳定起到一定的保护作用,而从个人层面来说,公正世界信念对促进个体发展也具有重要的意义。

就大学生群体而言,研究者们认为他们正处于人生观与世界观形成的关键时期,提高其公正世界信念无论对其个体,还是对整个社会的发展都具有重要的价值(曾燕波, 2007, 周春燕, 郭永玉, 2013)。但就现有研究来看,我们对于大学生公正世界信念的形成机制还知之甚少。不过随着近来社会阶层心理研究的兴起,有研究者提出,个体公正世界信念的形成很可能会受其所处社会阶层的影响(郭永玉, 周春燕, 2014, 张羽, 李玮玮, 罗玉晗, 华销嫣, 王耘, 2017)。通常来说,低社会阶层的群体拥有的各种资源都比较少,往往在社会竞争中处于劣势,因此低社会阶层的个体通常会有更强的不公平感(马磊, 刘欣, 2010, 翁定军, 2010, Whyte & Han, 2008)。这种强烈且持续的不公平感, 会逐渐形成一种对世界相对稳定的认知, 导致低社会阶层群体的公正信念往往较低。

目前研究者们在开展有关社会阶层的研究时,通常会将社会阶层分为客观与主观两种。其中,客观社会地位主要是指个人或一个群体在社会中依据其所拥有的社会资源而被界定的社会位置(Bradley & Corwyn, 2002) 。就大学生群体而言,由于其未踏入社会工作,其在社会中所拥有的社会资源主要由其家庭(父母)提供,因此研究者们通常以其父母的客观社会地位来评估大学生的客观社会地位,即称其为家庭客观社会地位。该评估主要由学生父母的受教育程度、职业声望和家庭财产来综合评估,代表着学生所拥有的家庭资源的多少。主观社会地位(Subjective social status)则代表的是人们对自身所处的社会等级位置的主观知觉与判断(Jackman & Jackman, 1973)。目前也有研究者从主观与客观两个方面,探讨了社会阶层与大学生公正世界信念的关系,研究结果分别显示,与家庭客观阶层低分组相比,家庭客观阶层高分组的公正世界信念水平更高,同时,主观阶层高分组的公正世界信念水平也要高于主观阶层低分组(周春燕, 郭永玉, 2013)。该研究有力地证明了,大学生公正世界信念的形成与其主客观社会阶层关系紧密,但遗憾的是,该研究却未能就三者间的关系展开更为深入的探讨,忽略了三者间可能存在的共变关系。

事实上,首先从主、客观社会阶层的定义来看,主观社会地位是在客观社会地位的基础上产生的,也就是说主观社会地位的形成会受到客观社会地位的影响,其次,现有研究表明,与客观社会地位相比,主观社会地位对身心健康的影响更加直接和复杂 (周佳惠, 2019, Quon & McGrath, 2014, Sakurai, Kawakami, Yamaoka, Ishikawa, & Hashimoto, 2010),对公平感的预测力也更强(马磊, 刘欣, 2010, 王培刚, 2008, 翁定军, 2010, Whyte & Han, 2008),同时,有研究表明大学生的家庭客观社会地位能预测其主观社会地位 (程刚, 张大均, 2018)。基于上述研究证据,本研究认为,大学生主观社会地位会在其家庭客观社会地位与公正世界信念间起中介作用。

此外还需引起注意的是,在大学生公正世界信念的形成过程中,与家庭客观社会地位紧密联系的贫困生身份,也可能会起到重要的作用。众所周知,目前我國高校会对家庭经济困难的学生给予经济上的资助。但资助对象的确定,通常要经历学生自主申报、班级民主评议和学校认定公示三个环节,从而最终确定哪些学生属于贫困生(王长恒, 杨直, 2016)。低家庭客观社会地位本身只是学生的客观家庭属性,但是,经过这一认定过程,那些得到资助的低家庭客观社会地位大学生,则会被贴上一个明显的身份标签。而根据社会标签理论的观点来看,是否贫困这个标签,可能会经过学生内化后影响其自我认知,从而使得贫困生这一群体对自身有更低的自我认识(侯秀丽, 2015)。因此,贫困生标签可能会与大学生主观社会地位有关,进而对其公正世界信念产生作用。

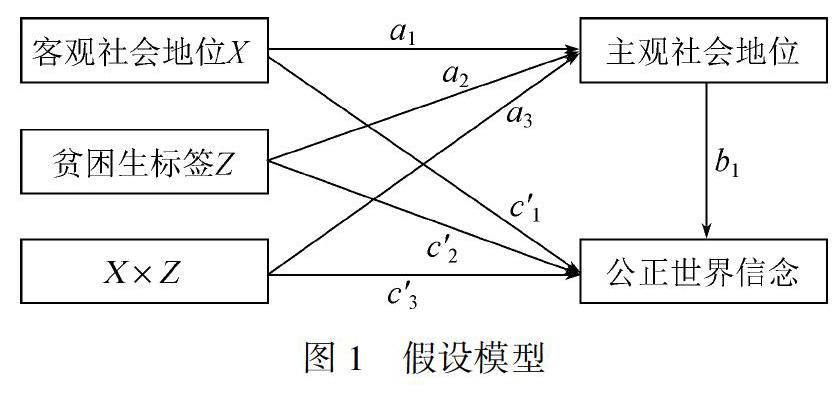

综上所述,本研究拟选取大一新生作为研究对象,来考察大学生家庭客观社会地位、主观社会地位与公正世界信念三者间的关系,并同时考察贫困生标签是否会在其中起调节作用。这里仅选取大一新生作为研究对象,其原因在于:首先,大学生的主观社会地位主要是在大一时形成(Anderson, John, Keltner, & Kring, 2001),其次,家庭经济困难大学生的认定工作,也主要是集中在大一上学期完成,而高年级大学生的贫困生认定工作,通常是在大一认定结果的基础上进行调整和补充(盛洁, 倪艳, 2015, 张丽, 王晓鹏, 暴晓彤, 迟瑞娟, 杨柳, 2016)。因此,为了排除时间上可能带来的干扰效应,本研究的对象仅为大一新生。本研究所假设的关系模型如图1所示,并提出以下两个假设:

(1) 大一新生的主观社会地位在其家庭客观社会地位和公正世界信念间起中介作用。

(2) 贫困生标签对大一新生的主观社会地位的中介效应起调节作用,即有调节的中介模型成立。

2 方法

2.1 研究对象

本研究从中部、东部和西部的7所全日制本科院校中选取大一新生(其中二本高校5所, 211高校2所)为研究对象。总共发放了1200份问卷,回收了1117份问卷(回收率93.08%), 剔除无效问卷后, 有效问卷为1060份(有效率94.90%)。在有效样本中,包含680名女生(64.15%),377名男生(35.57%),缺失3人,其中有350名学生为学校认定的贫困生(33.02%),有效样本的年龄介于17岁到25岁(M=19.66, SD=0.99),缺失16人。

2.2 研究工具

2.2.1 家庭客观社会地位评估

本研究依据国际学生评估项目(OECD, 2012)和程刚等人(2018)的方法来计算家庭客观社会地位,收集了大一新生的家庭财产资源、父母职业及其文化程度方面的信息。具体计算方法为:首先,使用李春玲(2005)编制的职业声望指数对父母职业地位进行赋值,而家庭财产资源和父母文化程度方面则依据PISA的标准来进行赋值,其中该生的父母职业及其文化程度由父母得分高的一方来代表,然后,将职业、家庭财产资源、文化程度这三个变量进行标准分转换,并进行主成分分析,得到每个变量的因素负荷,最后,按下面的公式计算出个体的家庭客观社会地位的值:家庭客观社会地位=(β1×Z职业+β2×Z 家庭财产资源+β3×Z文化程度)/εf,β1、β2、β3为因素负荷,εf是主成分分析得到的第一个因子的特征值。本研究对象的家庭客观社会地位得分介于-2.22到1.88,分数越高说明其家庭客观社会地位就越高。

2.2.2 主观社会地位

本研究采用程刚等人所编制的大学生主观社会地位量表(程刚, 陈艳红, 关雨生, 张大均, 2015)。该量表由家庭条件、人缘状况、学业成绩等共7个指标构成,量表采用图形化十级梯子的测量方式。总分在10到70分之间,分数越高代表主观社会地位越高,本研究中的得分范围为16到70分。该量表在本研究中的内部一致性系数为0.81。

2.2.3 公正世界信念

本研究采用苏志强等人修订的Dalbert (1999)的公正世界信念量表来测量大一新生的公正世界信念水平(苏志强, 张大均, 王鑫强, 2012)。该量表包含一般公正世界信念和个人公正世界信念两个维度,两个维度分别有6、7个项目,共计13个项目。项目采用李克特6点计分,总分范围为13到78分,得分越高表示被试的公正世界信念水平越高。本研究中的公正世界信念得分在13到78之间,本研究中公正世界信念量表的内部一致性系数为0.91。

2.2.4 貧困生标签

一方面,在自我报告法中,学生往往会不真实作答或者漏填,另一方面,如果让学生自我报告是否贫困生,容易让学生猜测到调查目的,从而引起作答偏差。基于上述可能存在的问题,本研究在发放调查问卷之后,直接向各班级辅导员索取贫困认定名单,以确保贫困生标签数据的完整与真实。

2.3 数据采集与分析

在各校贫困生认定工作结束后,本研究以班为单位进行问卷施测。在辅导员配合下,由经过培训的心理学专业研究生担任主试进行施测。首先,本研究的测试是实名制的,因而在测试前主试会告知被试,问卷结果仅用于科学研究,研究者以外的人员都不会得到被试的个人信息和测试结果,然后,在被试签署《知情同意书》后,主试才正式发放问卷。施测完成后由主试当场收回,并向参与者支付少量报酬或一些小礼物。

对收回的问卷进行录入和整理后,使用SPSS 22.0和Mplus 7.0分别进行描述统计和模型检验分析。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究对共同方法偏差首先进行了程序性控制,即采用不同测量方式获取四个变量的信息。在家庭客观社会地位的测量上采用的是各人口统计学指标合成的方式,主观社会地位则采用的是图形化测量方式,公正世界信念采用李克特6点计分方式,而贫困生标签则是直接从辅导员处获取。因此,本研究涉及的四个变量的共同方法偏差应该很小。然后,使用Harman单因子检验法对本研究中,除贫困生标签以外的三个变量进行共同方法偏差统计检验,结果显示有4个因子的特征根大于1,其中特征根最大的因子所解释的方差变异量为27.62%,低于40%的临界标准。因此,本研究的共同方法偏差并不明显,不会显著干扰本研究结果。

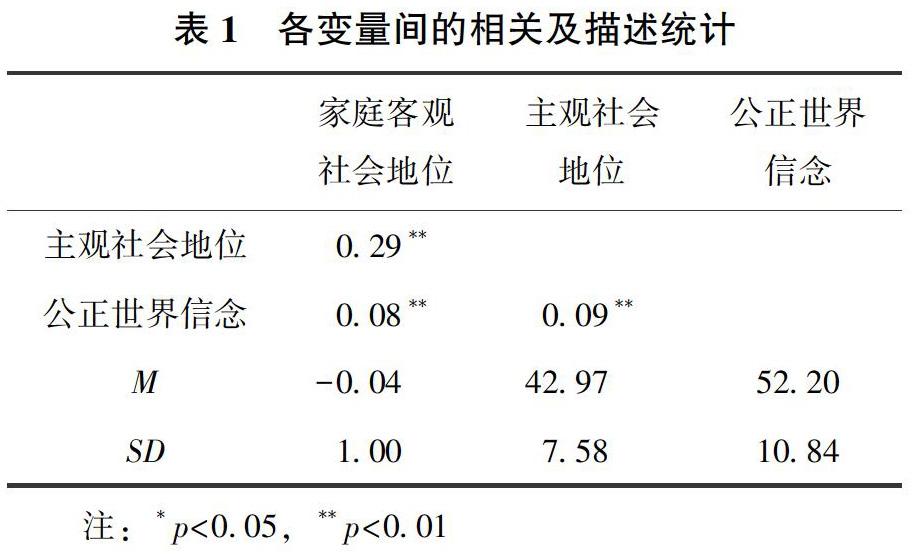

3.2 描述统计

对家庭客观社会地位、主观社会地位和公正世界信念进行相关分析和描述统计,结果表明三个变量两两之间都存在显著的正相关关系(见表1)。

3.3 有调节的中介模型

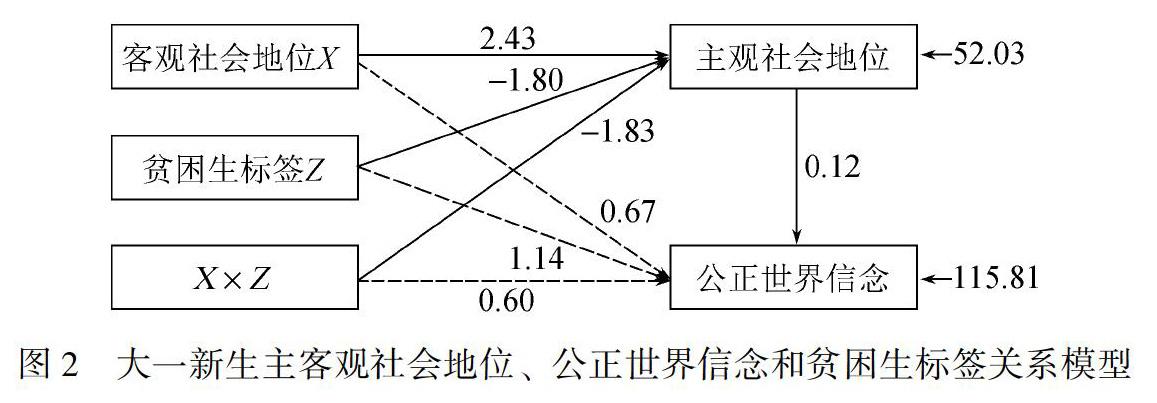

本研究采用系数乘积法进行Bootstrap前半路径被调节的中介模型检验。首先,本研究将家庭客观社会地位、主观社会地位和公正世界信念分数进行中心化,采用虚拟变量编码方式对贫困生标签进行编码,0代表不是贫困生,1代表是贫困生,然后,采用中心化后的家庭客观社会地位与贫困生标签建立乘积项,最后,采用偏差校正的Bootstrap方法(设置5000次迭代)检验有调节的中介模型是否成立。

模型检验结果显示:a3b1=-0.21,其95%的置信区间为[-0.52,-0.04],不包含0。这说明主观社会地位在家庭客观社会地位与公正世界信念之间的中介作用的前半路径会受到贫困生标签的调节。有调节的中介效应为(a1+a3×贫困生标签)×b1=0.28-0.21×贫困生标签,当贫困生标签取值为0或1时(0为非贫困生,1为贫困生),其有调节的中介效应值分别为0.28和0.07。另外c′3=0.60,通过偏差校正的Bootstrap计算出的c′3的95%置信区间为[-1.71,2.36],其中包含有0,未达到显著,说明家庭客观社会地位对公正世界信念的直接效应并没有受到贫困生标签的调节。最后,家庭客观社会地位对公正世界信念的直接效应c′1=0.67,其95%的置信区间为[-0.22,1.55],其中包含0,即直接效应不显著,说明家庭客观社会地位完全通过主观社会地位对公正世界信念产生间接效应。

4 讨论

根据模型检验的结果,大一新生主观社会地位在其家庭客观社会地位和公正世界信念之间起完全中介作用,本研究的假设一成立。即是说,大一新生的家庭客观社会地位,也即其父母的客观社会地位,通过新生的主观社会地位对其公正世界信念水平产生间接效应。这一结果与已有的研究结果是一致的(周春燕, 郭永玉, 2013)。这表明家庭拥有资源较少的学生,对自身所处的社会等级位置的主观知觉会更低,从而会倾向于相信他们所生活的世界并非公正有序的,即使他们付出很多努力也很难改变其社会地位现状。基于已有研究所发现的,公正世界信念使人们能够遵循社会规范行事,并且有利于心理健康以及对长远目标的追求(杜建政, 祝振兵, 2007, 周春燕, 郭永玉, 2013),那么本研究的发现则意味着,如果为家庭资源较少的学生进行相应的资源补充,增强其对自身社会地位的主观感知将有利于学生未来更好的发展。

其次,模型检验结果还显示,贫困生标签对主观社会地位的中介效应具有调节作用,假设二也成立。即是说,在那些家庭资源相当的大一新生当中,带有贫困生标签的学生有着更低的主观社会地位,进而其公正世界信念水平也更低。这种调节作用意味着贫困生标签会恶化家庭客观社会地位对主观社会地位的作用,使得贫困生对其主观社会地位评价更低,从而可能诱发许多消极问题。这一结果与先前的研究发现基本相似,即贫困生标签不利于大学生心理健康(侯秀丽, 2015, 王长恒, 杨直, 2016)。

综合本研究结果的两个发现,本研究认为对家庭经济困难的大学生给予经济资助,在一定程度上解决了低社会地位学生资源匮乏的问题,有利于学生公正世界信念的建立,但在对他们进行经济资助的同时,教育主管部门也要意识到贫困生标签的污名效应,它会使得学生拥有更低的主观社会地位,从而带来一定的负面影响。因此,综合考虑二者的作用,本研究认为在经济资助过程中,有必要建立心理辅导与经济资助相结合的工作体系,此外,还应在贫困生认定的过程中,注意保护学生的隐私,同时加强对贫困生的关心与心理指导(荆玉君, 2015, 时名早, 2016)。

本研究使用实证研究的手段,考察了家庭客观社会地位和贫困生标签是如何通过大一新生的主观社会地位来对其公正世界信念产生效应的,本研究的发现有助于改进高校贫困生资助工作,从而有利于促进家庭经济困难的大学生更好地发展。但是,本研究也存在以下几点不足:首先,本研究的对象只涵盖了大一学生,因而本研究的结果是否在高年级大学生中也是一致的,还需要在未来研究中进行考察,其次,本研究采用的是横向研究设计,因此对于变量间的因果关系推论,还需采用纵向数据进行验证。

5 结论

(1)大一新生的主观社会地位在其家庭客观社会地位与公正世界信念中起完全中介作用,

(2)贫困生标签对大一新生主观社会地位的形成具有负向的调节作用,进而引发更低的公正世界信念。

参考文献

程刚, 陈艳红, 关雨生, 张大均 (2015). 大學生主观社会地位的指标构成及特点. 西南大学学报(自然科学版), 37(6), 156-162.

程刚, 张大均 (2018). 家庭社会经济地位对大学新生抑郁情绪的影响:有调节的中介模型.心理与行为研究, 16(2), 247-252.

杜建政, 祝振兵 (2007). 公正世界信念:概念、测量、及研究热点. 心理科学进展, 15(2), 373-378.

郭永玉, 周春燕 (2014). 公正世界信念对低社会阶层的双重作用. 西南大学学报(社会科学版), 40(1), 63-67+174.

侯秀丽 (2015). 社会标签理论视角下高校贫困生思想贫困解读. 信阳师范学院学报(哲学社会科学版), 35(3), 33-37.

荆玉君 (2015). “盲评+公示”法在贫困生认定中的应用. 改革与开放,(14), 107-108.

李春玲 (2005). 当代中国社会的声望分层-职业声望与社会经济地位指数测量. 社会学研究, (2), 74-102.

马磊, 刘欣 (2010). 中国城市居民的分配公平感研究. 社会学研究, 25(5), 31-49+243.

盛洁, 倪艳 (2015). 高校家庭经济困难学生认定评价体系研究. 安徽工程大学学报, 30(3), 47-50.

時名早 (2016). 试析高校管理过程中对大学生隐私权的保护. 教育探索,(2), 142-144.

苏志强, 张大均, 王鑫强 (2012). 公正世界信念量表的修订及在大学生应用的信效度研究. 中华行为医学与脑科学杂志, 21(6), 561-563.

孙晓培, 韦雪艳 (2016). 大学生社会情绪与社会幸福感: 公正世界信念的中介作用. 心理技术与应用, 4(5), 266-272.

王培刚 (2008). 当前各社会阶层对贫富差距状况的动态认知研究. 社会科学研究, 23(6), 115-122.

王长恒, 杨直 (2016). 国家助学金评选中的悖论研究. 当代教育科学,(5), 52-54.

翁定军 (2010). 阶级或阶层意识中的心理因素:公平感和态度倾向. 社会学研究, 25(1), 85-110+244.

杨其勇 (2017). 10-15岁儿童公正世界信念能促进人生追求吗?——基于对中国500所九年一贯制学校的调查. 兰州学刊,(11), 196-208.

曾燕波 (2007). 大学生社会意识与政治稳定. 中国青年研究, (9), 38-42.

张丽, 王晓鹏, 暴晓彤, 迟瑞娟, 杨柳 (2016). 高校家庭经济困难学生认定方法的研究——基于中国海洋大学的案例分析. 高教学刊, 26(2), 162-164.

张羽, 李玮玮, 罗玉晗, 华销嫣, 王耘 (2017). 家庭社会经济地位与父母教养方式对儿童青少年公正世界信念的影响. 心理发展与教育, 33(5), 513-523.

周春燕, 郭永玉 (2013). 家庭社会阶层对大学生心理健康的影响:公正世界信念的中介作用. 中国临床心理学杂志, 21(4), 636-640.

周佳惠 (2019). 大学新生主观社会经济地位对抑郁的影响: 自尊的中介作用.心理技术与应用, 7(8), 455-461.

Anderson, C., John, O. P., Keltner, D., & Kring, A. M. (2001). Who attains social status? Effects of personality and physical attractiveness in social groups. Journal of Personality and Social Psychology, 81(1), 116-132.

Bartholomaeus, J., & Strelan, P. (2019). The adaptive, approach-oriented correlates of belief in a just world for the self: A review of the research. Personality and Individual Differences, 151, 109485.

Bradley, R. H., & Corwyn, R. F. (2002). Socioeconomic status and child development. Annual Review of Psychology, 53(1), 371-399.

Dalbert C. (1999) The world is more just for me than generally: About the personal belief in a just world scales validity. Social Justice Research, 12(2), 79-98.

Dalbert, C., & Stoeber, J. (2005). The belief in a just world and distress at school. Social Psychology of Education, 8(2), 123-135.

Dette, D., Stber, J., & Dalbert, C. (2004). Belief in a just world and adolescents vocational and social goals. The justice motive in adolescence and young adulthood: Origins and consequences(pp. 231-247). London, UK: Routledge.

Jackman, M. R., & Jackman, R. W. (1973). An interpretation of the relation between objective and subjective social status. American Sociological Review, 38(5), 569-582.

Lerner, M. J., & Miller, D. T. (1978). Just world research and the attribution process: looking back and ahead. Psychological Bulletin, 85(5), 1030-1051.

OECD. (2012). PISA 2009 Technical Report. Paris: OECD Publishing.

Peter, F., Kloeckner, N., Dalbert, C., & Radant, M. (2012). Belief in a just world, teacher justice, and student achievement: A multilevel study. Learning and Individual Differences, 22(1), 55-63.

Quon, E. C., & McGrath, J. J. (2014). Subjective socioeconomic status and adolescent health: A meta-analysis. Health Psychology, 33(5), 433-447.

Sakurai, K., Kawakami, N., Yamaoka, K., Ishikawa, H., & Hashimoto, H. (2010). The impact of subjective and objective social status on psychological distress among men and women in Japan. Social Science & Medicine, 70(11), 1832-1839.

Whyte, M. K., & Han, C. (2008). Popular attitudes toward distributive injustice: Beijing and Warsaw compared. Journal of Chinese Political Science, 13(1), 29-51.

Zuckerman, M. (1975). Belief in a just world and altruistic behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 31(5), 972-976.

Abstract

The study aimed to explore the roles of familys objective social status of freshmen, subjective social status and the poor students label in belief in a just world for freshmen. This study investigated 1060 freshmen from central, eastern and western China respectively and adopted correlation analysis and a moderated mediation model for data analysis. The results showed that: (1) Familys objective social status was significantly positively correlated with subjective social status and belief in a just world, (2) Subjective social status was significantly positively correlated with belief in a just world, (3) Subjective social status completely mediated the influence of familys objective social status on belief in a just world, (4) Poor students label moderated the mediation role of subjective social status.

Specifically, among these freshmen with similar familys objective social status, students with poor labels had lower subjective social status and lower belief in a just world. The results

demonstrated that the improvement of subjective social status had positive effect on freshmens belief in a just world. However, poor students labels negative effect should be carefully addressed in future educational practice.

Key words: familys objective social status, belief in a just world, subjective social status, poor students label