基于地域文化景观的中国乡村复兴建设类型分析

2020-04-11邓儒思谢明洋

邓儒思 谢明洋

(首都师范大学,北京 100048)

近70年的快速城市化和工业化使得中国农村成为被逐渐遗忘的地方,在人们努力获得城市地位的同时,城市的快速现代化几乎耗尽了农村资源,农业生产经济瓦解,导致农村青壮年人口流失、农业文化和传统技术失传等诸多问题。2005年,中国政府首次提出,以生产发展、生活富裕、农村文明、村容整洁、民主管理为要求的农村振兴是“十一五”规划的重要内容。 2012 年,中共十八大提出“美丽中国”建设目标,“美丽乡村”的建设规划成为中国的国家战略,而继承农村地域文化特色和唤起人们的乡土情是美丽乡村建设的重要问题。

1 中国乡村地域文化景观

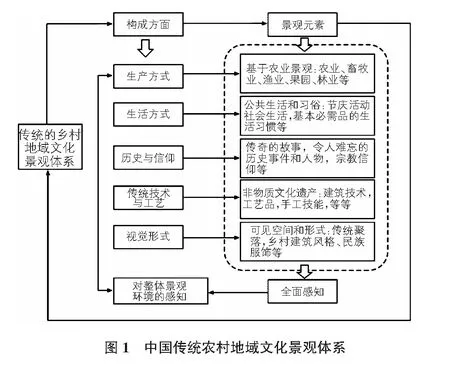

乡村地域文化主要依靠农业社会的稳定慢速发展得以传承,因此在以工业化为特征的现代化进程下逐步衰退,学者孙艺惠提出传统乡村地域文化景观的概念并解释:“传统乡村地域文化景观是存在于特定的乡村地域范围内的文化景观类型,它在特定的地域文化背景下形成并留存至今, 成为纪录乡村地域人类活动历史和传承乡村传统地域文化的载体。”传统的乡村地域文化景观保留了大量物质形态上的历史景观和非物质形态层面的传统习俗,并与人们综合感知形成的环境和景观意向形成了较为完整的传统文化景观体系。笔者试图从生产方式、生活方式、历史与信仰、传统技术与工艺、视觉形式五个方面进行分析,这五个方面拓展了特定的景观元素,构成了人们对传统乡村地域文化特色的感知和认知(见图1)。

2 基于地域文化景观的乡村振兴建设类型分析

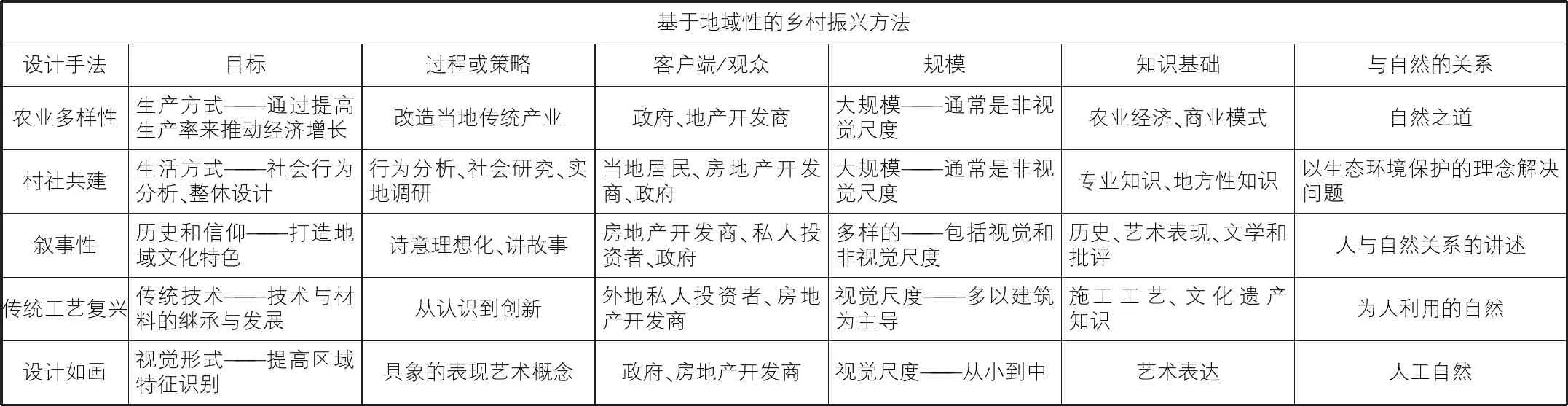

在景观设计领域的研究中,凯瑟琳·克鲁和安·福赛斯抽取总结了不同方法类别在目标、设计或分析过程、主要客户等八个维度上所具有的不同特征,提出了“景观”一词所概括的六种景观设计方法类型,其结果为环境设计领域提供了一种新的类型学研究模式。因此,本文尝试在传统的乡村地域文化景观的基础上,抽取不同的维度对中国美丽乡村建设项目的设计方法进行分类。根据上文五个方面的构成分析推导出农业多样性、村社共建、叙事性、传统技术复兴和设计如画五种主要设计手法(见表1)。

表1 基于传统地域、文化和景观的乡村振兴方法

2.1 农业多样性

中国传统乡村景观以农业为主导。生产方式、自然条件和人文环境塑造在很大程度上决定了农村景观的空间特征,不同的空间形态适应不同的生产需求如农田、养殖、林果园等。以农业多样性为基础的乡村建设注重挖掘农业生产力的转型与振兴。

安吉以竹茶产业为核心,发展休闲旅游、生物医药、绿色食品、新能源新材料等产业。竹子产业每年产生6 500元的收入,约占农民收入的60%,白茶和旅游业每年增加约4 000元,同时,政府组织各种以竹文化为主题的文化活动和设计竞赛,吸引来自世界各地的设计师参与农村规划和改造项目。在2017年中央一号文件中首次提出了建设“田园综合体”的概念,支持以农村合作社为龙头,让农民充分参与和受益于循环农业、创新农业、农业经验等综合农业发展模式。浙江璞心家庭农场、成都多利农庄都是以农业多样性为核心,围绕产业生产方式和特点设计的农村建设项目。

2.2 村社共建

当代社区参与共建的理论深刻地影响着农村建设。设计师依靠当地居民并尊重他们的生活方式进行渐进式设计,使用大量的社会学和行为学研究作为设计决策的基础,以保留和激活乡村生活方式为目标重构村社共同体。

我国台湾建筑师黄声远在宜兰的渐进式“在地”实践以“因地而生”的作品记录当地生活状态,以当下发生的社会习俗、生活状态、行为模式等为条件,捕捉具有生命力的人文风貌,通过近10年的时间建造社会福馆大楼、西堤屋桥、津梅栈道等并串联成连续的空间系统。悬挂于原有的公路桥下的津梅栈道,是为宜兰河两岸的步行者创造的一个安全通道,栈道为儿童造秋千、为情侣造鹰架平台、为爬藤植物设计的滴灌喷雾系统等,都充满对场地生活特质的针对性。谢英俊“协力造物”计划、驻守在云南省白族自治州剑川县沙溪古镇的黄印武等,都是设计师以参与者的身份面向乡村环境,抛开个人趣味带来富有强烈认同感的村社公共空间。

2.3 传统工艺复兴

一些乡建从物质性的材料和非物质性的工艺特征入手,挖掘乡村景观的地域文化。在建筑师王澍眼里,自然材料应该与现代技术有共存的机会。保护和传承传统的建筑施工技术和材料文化,符合当地村民的审美习惯,可以增强村民的认同感,增强乡村特色和乡土气息。

王澍完成的第一个乡村复兴项目——位于浙江省杭州市富阳区的文村,采用的“就地取材”的方式,以夯土墙、抹泥墙、杭灰石墙、斩假石的外立面设计,灰砖墙、无支撑功能的结构竹等功能之外的表达,呈现这个乡村独有的特色和价值。穆钧教授对生态建筑可持续发展相关的建筑设计进行实践研究,普及、推广生土建筑技术。“马鞍桥村震后重建综合示范”和吴恩融设计的“毛寺生态实验小学”都是以利用乡土材料为基础的绿色建筑设计。

2.4 设计如画

如同英国景观设计史中的“如画园林”,中国人以绘画和诗歌来营造自己的生活环境,在乡村建设领域,地方性这一特殊条件促使建筑师们思考如何在现代建筑的基本原则下协调建筑与历史文脉或自然环境的关系和建筑的地域性。

“东梓关”是近年来获得无数好评和赞誉的中国乡村复兴设计实践。孟凡浩认为传统民居的特点不仅是一面墙,石库门,开敞屋顶这些具有代表性的象征,比白墙更具吸引力的是优雅色调后散发出的内敛气质,他以地方民居中的人字曲线屋顶作为切入点,设计黑色压顶与白墙映衬出强烈的线条感,建筑形象温婉优雅如同吴冠中的水彩作品,极具传统江南民居的神韵和意境,是构成乡村风貌的重要组成要素。吴房村作为上海第一批乡村振兴示范村,整体风貌的设计源于著名中国画家吴山明与吴扬创作的“桃源吴房十景图”。

2.5 文化叙事性

通过情节组织的设定建构空间,促使乡村中“设计如画”的景观场景走向“如话”程度的意义构建,Matthew Potteiger和Jamie Purinton将景观叙事作为一种设计方法的概念指出: 明确引用情节、场景、事件等讲述特定故事的场所设计。这些故事可能是现有的文学或文化叙事,也可能是设计师的创作。

黔西南州板万村被誉为“最后的布依家园”。建筑师吕品晶带着他的团队来到这里,从公共空间梳理入手帮助村庄延续了布依族的故事。围绕山神庙、古戏台、大食堂分别建构了以民间祭祀、民俗文化、日常生活为主题的公共空间,为村里的布依戏、八音坐唱等非物质文化遗产的展示、传承提供条件,增强族群的集体凝聚和共同意识。左靖近几年以安徽碧山、贵州茅贡等地乡村为基地进行的在地性建设也将村庄的故事更好的讲述和传递。另一方面,建筑师通过选择一种富有感染力的艺术策略来表达场地的性格和故事。雨补鲁天坑被称为华夏已发现的天坑之首,设计师通过“艺术介入”在村庄中创作,由中央美院师生设计《天坑地漏》将天坑人文融入自然和乡村景观之中,是丰富传统村落审美、体验和艺术性的艺术作品。

3 结语

2013年《美丽乡村规划》被正式列为国家重点发展战略后,在全国各地涌现出一大批各类乡村建设项目。笔者在构成中国传统地域文化景观体系的五个方面的基础上,从类型学的角度进一步对乡村复兴设计实践的途径进行分类和分析,有助于从更系统全面的视角看待地域文化特征的保护与更新利用,帮助决策者和设计师选择项目实践的起点,规划出需要反思或研究的领域,指导设计方法朝着特定的方向“因地制宜”。在大多数设计实践中,这些方法相互重叠或关联以达到多方面的平衡,更多的是通过诊断和总结问题来建立现状与历史、项目与项目之间的联系,通过对区域环境的深入调查和认识引发进一步的探索。