学生绩点转化的统计分析与算法实现

2020-04-10杨有龙段亚军张希颖

杨有龙 段亚军 张希颖

[摘要]欧美国家的学分制是以课程为基础,以学分为单位计算学生的“学习量”,以平均绩点(General Point Average,即GPA)为尺度衡量学生的“学习质”的一种教学管理制度。国内各个高校的课程结业成绩往往采用“百分制”,随着国际交流的不断增加,需要将“百分制成绩”转换为GPA。通过介绍目前高校百分制绩点转化算法的计算方式,说明其存在的不足,针对存在的不足提出了一种基于统计分析的转换算法,并以某学校某专业的真实数据进行了验证对比分析。

[关键词]绩点算法;加权平均绩点;逻辑函数;摆线

[中图分类号]G64

[文献标识码]A

[文章编号]2095-3437(2020)04-0041-04

一、引言

学分制起源于德国柏林大学的选修制,成熟于美国的哈佛大学,其以高度的适应性和灵活性而成为高等教育改革的焦点。百分制是以取得多少分来作为学生某一时间段学习量的多少,并不能明显区别每个成绩相邻的人学习成绩的差异。而绩点却能反映学生掌握课程的深度和差异,有利于学生自我学习和约束能力。百分制评分标准在国内高校的发展已经成熟,而绩点制的发展却没有得到重视,这让国内高校学生在申请国外高校时处于劣势。

目前,九成以上的美国高校学分绩点制度比较完善,大多数学校都是采用四分制:A=4绩点,B=3绩点,C=2绩点,D=1绩点,E没有绩点。然而在我们国家都是采用百分制来计算成绩,这不便于国内高校的学生申请国外大学。为了使得国外高校准确评估申请者的学业成绩,我们往往将国内高校的每门课百分制成绩转化为国外高校通用的“绩点”,实现学分上对等的转化。随着各高校极力推进国际化,为了方便学生继续到国外高校就读学位,国内高校根据本校的实际情况和本校课程设计特点为学生制定不同的平均学分绩点转换计算方法非常必要。对国内典型高校的平均学分制绩点计算方法进行总结后笔者发现,国内平均学分绩点的计算方法主要有百分制绩点转换方法和加权平均学分计算方法两类。本文以某X大学为例,在原有的绩点换算上提出新的算法。

二、预备知识

(一)百分制绩点转换算法

这种算法是将学生的课堂成绩根据一定的规则换算成课程绩点。常见的百分制绩点算法有两种:一种是“分段式”课程成绩对应课程绩点,一种是“连续式”课堂成绩对应课程绩点。“分段式”课程成绩对应课程绩点算法是把学生成绩分成几个区间段,每一段成绩对应一个绩点,对应关系如表1-表3所示。区间段的划分是有讲究的,分数段间隔较大能够减少计算工作量,却又不影响绩点结果的评价准确性和使用有效性;分数段间隔较小虽然增加了工作量,但却保证了绩点结果的评价准确性和使用有效性。例如,90分和100分之间的不同分数获得相同的绩点不会导致学生学习成绩质量评价及其结果使用中的误差;而65分至75分如果也作为一个分数段,在这个分数段内不同的分数都获得相同的绩点,这样就会影响学生学习质量的评价准确性,对学生学习质量要求标准降低,不利于学生的自主学习。“连续式”课堂成绩对应课程绩点转换算法是每一门成绩值对应一个绩点值,对应关系如表4所示。“连续式”课堂成績对应课程绩点转换算法看似科学合理,但这种科学、合理也是相对的。在学分制教学管理模式下,学生自由选课,分散在各位教师的平行班中学习,由各位任课教师考核评定成绩。无论是一门课程多位教师授课,还是各门不同课程之间,课程内容和考试的难易程度、各教师的考核侧重点以及主观评分均不尽相同。经常可以看到,由于各教师对课程评分的掌控基准不一致,使得课程间平均分的差异可达十几分之多,有的课程得高分的人数密集,而有的课程得低分的人数普遍较多。

三、加权平均分绩点算法

现在的国内大学有很多不是通过平均学分绩点来衡量学生的学习质量状况,而是通过加权平均分来衡量学生学习成绩的质量,加权平均分越高,说明其学习状况越好。在具体的应用中,加权平均分主要涉及学生保研、评奖、学位证发放的认定和学生申请国外高校等几个方面。而以加权平均分为基准,显然是—个很好的模式。

某X大学加权平均分计算公式:加权平均分=∑(课程成绩*课程学分)/∑课程学分

以加权平均分为基准,某X大学4分制绩点计算公式:平均绩点=∑(课程绩点*课程学分)/∑课程学分

这样算出的绩点在一定的范围内对每个学生的名次进行排序,其方法公平、合理、可比性强,但是其对单个课程的绩点则无法体现。

四、改进百分制绩点转换算法

经过多年教育实践,我国高校都已经有了完善的百分制评分制度。因此,使用百分制评分计算换算平均学分绩点是最为切实可行的方法。如何制定百分制绩点转换算法,既能跟得上学校的发展速度,又能满足学校制定的目标,不至于让本校学生在申请国外大学时处于劣势,成为我们研究和改进百分制绩点算法的关键。

例如:某高校根据学生的学习能力和高校的教育水平的提高,给出一个目标估计:加权平均分多少分对应着加权平均学分绩点多少分。

若是百分制绩点转换公式是线性关系。公式为:

如图1所示,数据来自某X大学教务处。显然加权平均分80分以上的学生没有一个加权平均绩点达到3.5分,这样很不利于某高校学生申请国外高校,因此我们把注意力放在寻找百分制和绩点转换关系式,显然它们函数关系是一个上凸函数。下面我们提出了两种上凸函数公式。

(一)S型逻辑函数

我们提出了一种能够产生百分制绩点转换算法的方法,使用了S型逻辑函数在60-100分产生一个上凸函数。公式如下:

其中a,b是常数,其中a是用来控制凸函数60分对应的绩点,b是用来控制能达到我们目标的函数图像上凸程度,从而使得90%的学生能够达到我们给定的目标。然后本学校再根据自己学校的实际情况制定几段区间段。

以某X大学为例,目标绩点是学生的加权平均分80分对应加权平均学分绩点3.5分。数据来自于某X大学教务处数据库。

由表5可以看出我们制定了九个区间段,图2、图3表示当a=2、b=0.115时,学生加权平均分达到80分时有90%以上学生的加权平均学分绩点达到3.5分。

(二)摆线

这里我们假设学生的学习成绩和绩点有一条最快的变化曲线。经过变形,我们把它画成一条绩点随成绩的增加而增加的上凸增函数。公式如下:

同样b也是用来控制能达到我们目标的函数图像,使得90%学生能够达到我们给定的目标。

如图4所示,当b=1时的摆线图像。根据图3我们制作九段区间,如表6所示。

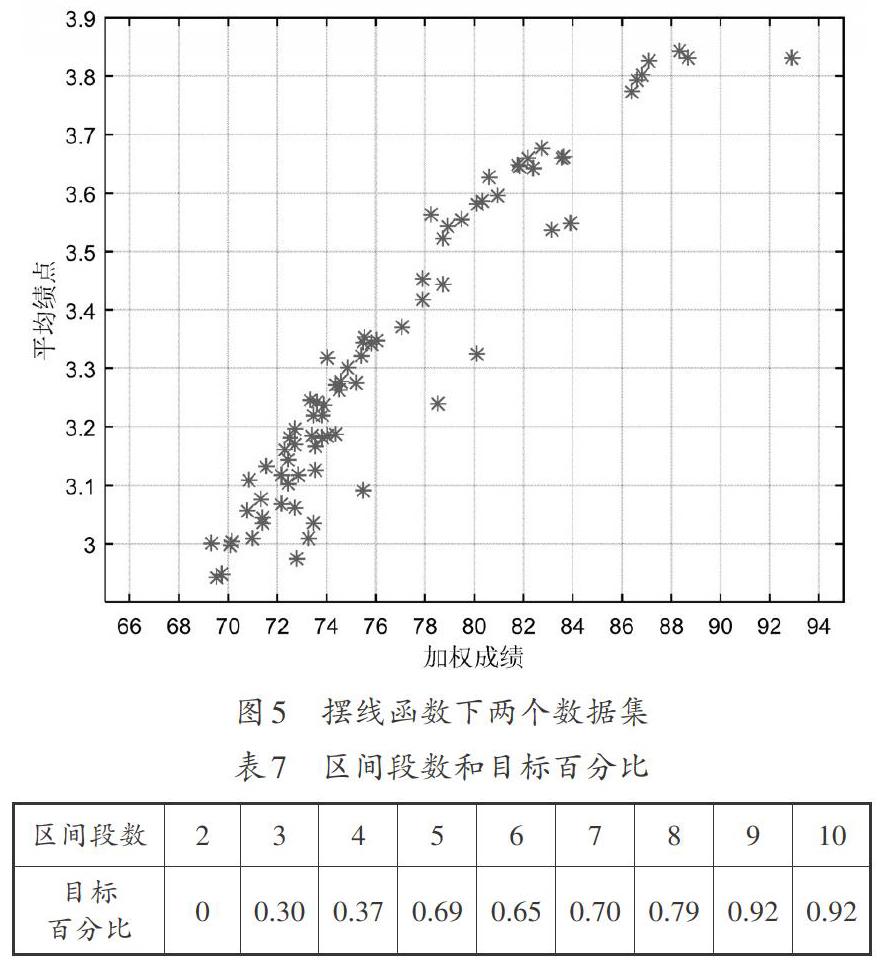

以某X大学为例,从图5上看,当学生的加权平均分达到80分以上时,有96.5%的人加权平均绩点达到3.5以上,这完全符合某X大学的目标要求。

五、绩点与区间段的关系

表5和表6是分别将图2和图4划分成不同的区间,区间要分布在曲线的两侧。高校可以根据以往的经验并结合自身的实际情况自行决定划分多少段的区间。区间段的长度一般是从60分到100分越来越长。如表7所示,区间划分越少精确性越差,当区间划分成八段以上时,精确度的误差就会相差无几。

六、实验分析

2012级某通信专业某班级40名学生的加权平均分按升序排列为:

68,69,69,71,71,72,72,73,73,73,

73,73,74,75,76,76,76,76,76,77,

78,78,78,79,79,80,82,83,83,84,

84,84,84,84,85,87,88,90,90,91

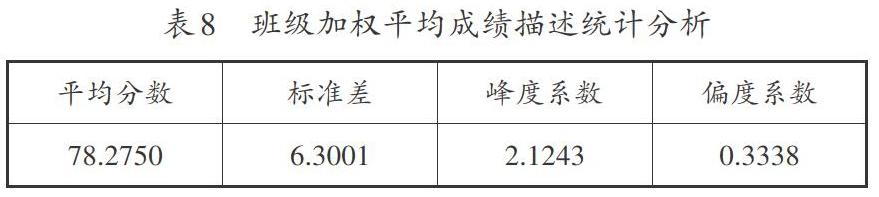

對该班级学生的加权平均成绩做描述统计分析,结果如表8所示。

再按照通常的百分制分组方式对该班学生进行分组分析,结果见表9。

根据以上分析可知该班学生的加权平均成绩服从正态分布。

图7是对我们目标函数和学生绩点的分布情况做了对比,明显可以看出我们的学生加权平均绩点和目标函数基本吻合。

七、总结

百分制绩点转化算法的计算方法是学分制的主要内容之一。学分制实施的许多规则,如学生评优和评奖、学位申请或国外高校申请等都是在绩点的基础上建立起来的,文献[5]指出学分绩点制与学生学习积极性之间呈现一种相关关系。可见,合理的百分制绩点转化算法使得评价学生学习成绩优劣更加有效、公平,也有利于提高学生的学习积极性。

总之,利用改进的百分制绩点转化算法可以根据需要合理地调整学生的课程绩点,而且这种调整并不会改变学生一科成绩在整个班级中原来的排序情况,得到的加权平均绩点也符合学校的目标要求。各学校应根据自身的实际情况、评卷标准、出题难易程度等,制定出既符合实际又利于学生申请国外高校的百分制绩点转化算法。这不仅能够培养良好的学生,还能充分调动学生学习的主动性和积极性,有利于学生全面发展。本文提出的方法简单、明了,期望它能为当前高校在制定百分制绩点算法的时候提供一种新的思路。

[责任编辑:陈明]