在现代文明的坐标系上

2020-04-09景平

景平

芮城人一直在尋找。

寻找什么?寻找自己的定位。

寻找在运城、在山西、在中国、在世界的定位。

本来,黄河在这里只是拐了个弯,由北向南拐向由西向东——黄河从此流向东,但是,芮城人却给作家们说,这里,是万里黄河东去的源头。

本来,中条在这里只是太行余脉,由崇而峻渐至由峻而缓——中条由此徐缓起,但是,芮城人又给作家们说,这里,是千里太行勃兴的起点。

这是一种什么思维?

万荣思维么?

万荣人不是说,整个运城市,都是万荣的郊区么?

其实,芮城思维,是比万荣思维还要万荣的思维!

芮城思维,是一种驱前思维,一种超前思维,一种敢为人先而总是走在时代前沿的思维。

芮城思维的寻找视角,是在山西的坐标上,是在中国的坐标上。从坎坎伐檀,到默默植树,芮城人找到了自己在中国当代最前沿的一个坐标定位——绿色的“生态芮城”。

山西南部的一颗绿星

作家们的中巴穿过中条山高速隧道而扑进芮城的时候,芮城给你的笑颜,是亮眼迎人的“生态芮城”的红字;而芮城给你的拥抱,是“生态芮城”红字背后延绵曼舞的绿色。

倏忽间,你就投入这是红绿簇拥的怀抱里了。

印象里,中条山是原生态森林的世界,但芮城人说,原生态森林的中条山,在向黄河走来的时候,到芮城,就及近荒秃了。芮城的中条山,实际上已是一片森林栖惶的世界。

但是,扑入作家们眼帘的,芮城原野,树下是树,树上还是树;树里是树,树外还是树;路边是树,田埂是树;塬上是树,山上是树;是一望无际直铺到山根水边的绿植绿树。

芮成人说,都是人力种植的树,人力种植的绿。

于是终于相信了这个说法:北有右玉,南有芮城。

大漠边缘的右玉,20世纪50年代,就走上了绿化荒山的道路,20任县委书记抓种树,70年过去,森林覆盖率达到55%;仅2018年,生态文旅近300万人次,文旅收入26亿元,同比增长了28%。2017年,右玉成为山西第一个“国家生态文明建设示范县”。

黄河岸畔的芮城,在2006年,就开启了生态文明的步履,三任县委书记抓植绿,10多年过去,森林覆盖率达到35.39%;仅2018年,生态文旅近600万人次,文旅收入49亿元,同比增长了29%。2018年,芮城成为山西又一个“国家生态文明建设示范县”。

也许有许多的不同,但县委书记抓植绿,生态蓝图绘到底,一任接着一任干,却是惊人的相同;以红色道路衔接绿色道路,以绿色道路抵达生态文明,却是惊人的相同。

共和国之初,右玉的第一任县委书记提出的是:“右玉要想富,就得多栽树,每人十棵树,走上致富路。”当时,“植树造林,绿化祖国”的伟大号召尚未提出,这个县委书记,却确立这样的绿色理念。之后,20任书记接力干,一干就是半个世纪,终与生态文明对接。这是执政理念的内在相通。

新世纪的2006年,芮城的新一任县委书记提出的是:“走生态文明发展道路,举全县之力建设生态文明县。”当时,“生态文明建设”顶层设计尚在国家层面酝酿,这位县委书记,却提出这样的发展思想。并且,三任书记不动摇,换人不换绿色思路,终成生态文明示范。这是执政思想的本质融合。

于是,生态芮城,成为芮城最靓丽的名片,成为“生态山西”的窗口,也成为“美丽中国”的窗口。

于是,作家们行走在芮城的绿色土地上,行走在芮城的绿树山川间,就行走在了自然的绿色画廊里。

其实,芮城本来就曾是一片草木葳蕤的土地。就如这个“芮”字,是黄河拐弯的地方,也是树木葳蕤的地方。黄河拐弯而草木葳蕤,那是怎样一个美丽的存在!

《诗经·伐檀》曾云:“坎坎伐檀兮,置之河之干兮。河水清且涟猗。/坎坎伐辐兮,置之河之侧兮。河水清且直猗。/坎坎伐轮兮,置之河之漘兮。河水清且沦猗。”这首古风是说,在坎坎的伐木声里,美丽的檀树被砍伐于山林,被放置到河畔,被打削为车辐,被制作成木轮,而黄河清清的河面上,正荡漾着一条条水线、一弯弯波纹、一圆圆涟漪。

《伐檀》出自《诗经·魏风》,《魏风》,则采撷于魏。这魏,是春秋时代的古魏,而古魏,则是那个时代的芮城。《伐檀》在芮城产生,说明那时候芮城的森林是茂盛的,而且芮城的森林里生长着檀树。当然,芮城的檀树,不是南方的檀,芮城的檀树是青檀。但毕竟,那个时代,古魏一带,葳蕤茂密着森林,而且,黄河的水,是清的,清且涟漪

然而就是在这样的伐檀声里,秦汉的城阙建筑起来了,唐宋宫殿建筑起来了,明清的皇城建筑起来了,大河,却渐渐黄了,渐至于成为黄河;芮城渐渐秃了,渐至天老地荒。

《中国报告文学》杂志副主编魏建军,明明是来自甘肃而供职于北京的青年评论家,却偏偏在芮城的现代电子显示器上题写了“我从芮城来”的电子书法,并特意在已经看不出形貌的古魏城土城墙遗址拍照留影。原来,他是穿越到了遥远的古魏青檀世界,在芮城找到了自己“魏”的故乡。魏建军找到了遥远的魏姓故乡,也找到了魏风伐檀的故乡。

而当得知《伐檀》诞生于芮城的时候,哲夫,这位中国生态环境文学的著名作家感慨了。他说,伐檀的目的,是古代人为了生存,可是,千百年来的砍伐结果,诗中所说的黄河,而今还“清且涟猗”吗?河里还有鱼和水鸟吗?山里还有广袤的森林和众多的野兽吗?树伐光了,不知不觉,我们的生态环境已经到了“不稼不穑”“不狩不猎”的困境。

而山西省作家协会驻会副主席、中国新散文代表作家张锐锋,回忆起30年前中国社会经济转型气势昂扬的时候,他曾在芮城采风。那时,一个乡镇长,坐在一片荒凉的黄河滩上,用石头敲打着石头,迷茫地看着眼前的世界,自怨自艾地,说:“这地方,草都活不了,怎么栽树?看看,满河滩的石头,什么也没有,只有石头。这石头能干什么呢?”

然而,就在这位乡镇长看着满河的黄水、泥沙、石头发问的时候,一位退休的水保老人却回到家乡芮城,在中条山下一个荒山秃岭的村庄,追寻一个在童年时代就做过的梦。

老人的童年是在恶梦里度过的。童年的雷雨和洪水那个猛呀,险些将他吞灭。就在他被山洪卷去的刹那,一支树根神一样把他拦住,从此记住了肆虐的山洪和树的恩情。及长,知道了山洪之源是山上无树,便立志要给家乡的荒山栽满大树。再长,读了北京林业大学,学成,却一头扎进了吕梁山。本来要给家乡栽满树的,结果在吕梁山里栽了一辈子的树。

返老还童对于这位老人,就是从吕梁山回到中条山,捡起那个儿时的植树梦。但是,谁能够理解他呢?老婆不理解,他就天天叨叨,叨叨得老婆烦了,老婆跟着他植了树。儿子不理解,老两口天天植树,植得儿子不忍心了,儿子也跟他植了树。最后,孙子也跟他植了树,许多人都跟他植了树。20年,全部家当贴了进去,村庄的8300亩荒山变成了绿园。

别人说,你这家当不少啊?老人说,我这家当,一盒火柴,不,一根火柴就够了。因为,不止一次,村庄里有人烧火,一个火星子,却把他百亩山林烧了个精光。老人爬上山去,两腿一软,眼睛一黑,就什么也看不见了。烧了树等于要了他的命!但哪想,要命的事情真的发生了。老人的儿媳曾骑了车子上山运送树苗,结果掉下了山壑,就再没有回来。

当然,这是老人的隐痛。老人不愿意提起这个深痛的心病。这个事情是别人讲的。作家们听着老人的事情,看着村庄背后绿上山的森林,知道了,那里,每一棵树每一个树坑,都是故事。也许老人20年300亩的山林就是“芮城绿”的源头?也许老人8300亩山林里的林果就是“芮城果”的源头?其实是不是真的源头不重要,重要的是一种精神源头。

就像哲夫所说,从古代樵夫的伐檀,到如今老人的种树,我们看到,古代,绿色渐渐被伐而渐渐减少,而今,绿色渐渐种植而渐渐增多,这是一种时代的寻找,生态的觉醒。

“看,满山的树,都是我种的。”这是植树老人说的一句话。一句平常的话。中国自然资源协会驻会作家贾志红却发现了不平常。她说,这简直就是一首诗的诗眼和诗题。

芮城的这位老人,以追梦的方式,开启了一个村庄生态绿化;而芮城的三任书记,以智慧的决策,掀动了一方地域的生态文明。植树老人与芮城决策者们,贯通的就是一种领先意识。这个领先意识最终变成了芮城生态农业、生态林业的领先共识与践行,变成了芮城绿水青山、金山银山的领先共识与践行,变成了生态芮城、生态文明的领先共识与践行。

作家们在芮城蜿蜒起伏的绿色里蜿蜒起伏,就看到了绿波涛里一片一带的苹果、红枣、花椒。但是,在芮城,苹果不是苹果,而是“芮城苹果”;红枣不是红枣,而是“芮城红枣”;花椒也不是花椒,而是“芮城花椒”。它们冠以“芮城”两个字,就冠上了“绿色”,冠上了“生态”,冠上了“有机”和“无公害”,“芮城”,就成为了它们金一样的招牌。

中国著名生态文学作家李青松看到“芮城苹果”,想起了世界生态文学作家梭罗在《野苹果》里的句子:“苹果,当然是万果至尊了,只有最美丽的或者最睿智的人,才有资格享用。”李青松说,看得出,梭罗对苹果是充满敬意的。可以肯定,瘦弱的梭罗没有吃过芮城苹果。若是他来过中国,来过芮城,并且吃过芮城苹果的话,那么,他会用怎样的词汇来赞美芮城苹果呢?

就在我写着这些文字的时候,在“美丽中国·生态山西作家采风”群里,芮城作家郭昊英突然说:“右芮高速,一头拴着右玉,一头牵着芮城。”他说:“芮城的植树老人,曾多年在右玉植树,那里有他的实验林场。我们说,他从右玉走来,他带回了右玉精神。”于是人们知道了,山西一条高速是右玉到芮城;而芮城的植树老人,曾就是右玉的一棵树。

右玉,芮城;芮城,右玉。山西的綠窗口,中国的绿窗口。中国的森林覆盖率22.96%,山西的森林覆盖率23%,芮城的森林覆盖率35.39%,右玉的森林覆盖率55%。就像著名作家张锐锋所言,在“美丽中国·生态山西”这个坐标系上,芮城,右玉,像这个坐标系上的两颗生态翡翠,一南一北,绿浪翻滚,创造了这个时代的山西故事和中国故事。

如今,许多人知道了,中国在全球,是植被覆盖率增长最快的国家,而山西在中国,是植被覆盖率增长最快的省份。

那么,芮城呢?

芮城县年轻而蓬勃的县长尚玉良给作家们说,我们芮城,森林覆盖率,每年将以1%的幅度提速增长,甚至更多。

作家们感到,芮城的绿,是年轻的绿,也是蓬勃的绿。

见证了这样年轻而蓬勃成长的一个人,芮城县委书记,张建军,在芮城干了8年,芮城的山川越绿了,他的头发却渐至花白。虽然青丝花发,但却直立着,蓬勃在年轻的头顶。

这位与芮城一起绿的人,就是他,从中国生态环保部颁奖台上捧回了继山西右玉之后的“国家生态文明建设示范县”的金牌,自己也捧回了“中国生态文明奖先进个人”的金牌。由此,右玉瞄准了,要成为中国山西的又一个右玉;而张建军也瞄准了,要成为“又一个右玉”的绿色县委书记。他说,芮城与右玉相比,芮城种一棵树的成本要比右玉种一棵树低,芮城的气候条件和水利条件完全适合于生态立县。

张建军自豪了,他说,我们芮城,生态效益和经济效益,一样的好,而且,将来,生态效益和经济效益,一定会更好。

张建军说这话的时候,芮城层层叠叠的绿色里,笑着了苹果,乐着了柿子,亮着了红枣,艳着了花椒,美着了人。

人在田园里,醉了。山野,醉了。芮城在山野里,醉了。

山西诗人闫海育于是解析芮城:芮城之美,犹如将“芮”字作一次上下结构的解字分析,芮城的芮,不仅仅是草色青青的芮,而且在于,芮城人内心拥有一种向往生态文明的强大力量。

著名生态环境人文学者、《中国生态文明》杂志总编辑杨明森解读芮城说,生态芮城已经成为芮城的一个标识,一个符号,一个定位。一个生态文明的芮城,是富有极大内涵的芮城。

获得2018年“右玉·黄河文学大奖”的山西散文家刘勇说,芮城人正咏唱一曲新时代的《诗经》,在这部新的诗歌里,肯定不会再有坎坎伐檀的声音了,有的只是碧绿万顷的合唱。

芮城思维的寻找视角,又是在黄河的坐标上,是在中华的坐标上。从建造大禹渡,到再造圣天湖,芮城人找到了自己在中华黄河最前卫的坐标定位——金色的“文化芮城”。

黄河流域的一颗神星

黄河落天走芮城,80公里。中条崛起跨芮城,60公里。

夹在黄河与中条山之间,芮城,成为了黄河与太行山之间夹着的表里山河山西的一个缩影,一个酷似山西的缩影。

我们过去对芮城的印象,多是与敦煌莫高窟壁画并称世界双璧的芮城永乐宫壁画。我们不熟悉大禹渡,我们不熟悉圣天湖,甚至,我们不知道永乐宫与三门峡的往事,不知道芮城在黄河的故事,不知道黄河在芮城居然湾着一湖澄澈。

其实,芮城永乐宫的发现,芮城壁画的发现,背后,竟是20世纪中叶著名的黄河三门峡水库的建设背景。而黄河三门峡水库的建设,赞誉过甚也争议过甚,赞誉与争议都使其著名。但人们不知永乐宫壁画曾因三门峡搬迁也是奇迹。

作家们的中巴开过一个村庄的时候,芮城县委常委、宣传部长张应征说,这个地方,永乐镇,曾经是永乐宫旧址、吕洞宾故里,唐代建吕公祠,元代建永乐宫。20世纪50年代,国家兴建三门峡水库,这个地方被划入库区,永乐宫和他的1000平方米的壁画被切割成550块,搬迁重建。元代建了110年的永乐宫壁画,重建了5年,竟奇迹般地复原。

永乐宫壁画,是中国诸神的朝拜与聚会,但千年,百年,神仙们久久深居冷宫,并不关注宫外黄河的澄浑清浊。一个黄河三门峡工程,原说要淹没永乐宫原址的,但三门峡水库建起,第一年,泥沙淤积15亿吨,第二年,泥沙淤积36亿吨,第三年,泥沙淤积50亿吨,终致三门峡大坝没按原设计蓄水。侥幸的是,永乐宫曾在的永乐镇,并没有沉入水底。

是诸神的保佑吗?诸神保佑不了。中国的黄河,是沙河,是泥河,是坎坎伐檀之后,森林变荒丘之后,水土流失之后的河的罹难。大禹凿山治水,治的是滔天洪水,大禹不治泥沙。圣人出黄河清,圣人出了不少,但也未曾治了泥沙。泥沙,是河里的沉积,是地上的黄土,是旱塬上的泥土,是圪梁上的水土,是天淋在风刮在农人背上的雨水、尘土和汗水。

生存在黄河岸畔的人们,往往遭遇尴尬的悖谬:守着黄河却没水吃,靠着黄塬却没粮吃,洪水灾患和干旱饥荒轮番滚过。于是,芮城,在三门峡水库时代,上演了自己的故事。

“社会主义建设看工程,没有工程等于零。”这是20世纪70年代芮城一位县委书记的一句名言。这个人,举全县之力,集全民之智,在黄河黄沙的世界里,以铁锹?头为锐器,以扁担平车为运载,以人拉肩扛为动力,以人山人海为战术,以开山劈崖为通道,硬是将黄河水引上了旱塬,创造了轰动中国的大禹渡扬水工程,成为了那个时代中国建设的十大成就。

作家们是在黄昏的时候走进大禹渡的。那时,夕阳的斜辉打在黄河上,打在大禹渡的工程上,打在了大禹渡静穆的崖头,也打在作家们的脸上。一切,都是铜色的。立在大禹渡崖头的作家们在看河,河却像载了一船的人在前行。背后,据说是当年大禹凿龙门时种植在这里的“龙头神柏”。大禹自有大禹的伟业,大禹没做的事情,大禹的子孙们做了创造。

作家们于是看到了中国首例依黄河水位涨落而移动的提水泵站,看到了中国首个破解黄河淤积难题的两厢沉沙池,看到了中国首次突破常规扬程100米而达200米的扬水工程。山西小说家孙峰称赞,大禹渡本身就是一部传奇。中国生态环境文化杂志《绿叶》主编曹春玲则慨叹,芮城人在大禹渡创造了闻名于世的高灌工程,这是一个时代的奇迹!

于是,一群作家在大禹渡的夕阳里,与奇迹和传奇留影。

山西作家协会副主席、临汾作家协会主席张行健一直在寻找鲧禹治水的那个大河渡口。这次,他在大禹渡寻找到了。临汾称为尧都,运城称为禹都,永济称为舜渡。尧舜命鲧禹治水,大禹渡,不就是鲧禹出发的渡口么?不仅寻找到了那个大河渡口,而且在这个渡口,他找到了鲧堵水九年不成最终被杀而禹不计杀父之仇疏水十三年终于成功的悲壮故事。

宁志荣,这位生长在黄河边的山西作家,徐志廉,这位曾经沿汾河到达黄河的山西诗人,则沿着大禹渡移动泵站的斜轨,下到黄河泥沙岸头,听黄河涛声,听鲧禹治水的悲风。

悲壮不仅在大禹渡。在大禹渡,我又知道了芮城20世纪70年代的另一曲悲壮。是黄河风陵渡一个叫王辽的山村,一位支部书记领着村民凿山引水而终于倒在了工地的故事。

这个人,硬是以人力挖山,钢钎凿石,炸药破洞,用七年的時光,在一座青灰的岩石山上打出一条3100米的山洞,将一股清泉引到了村庄,给1000亩旱地喝上了甘泉。然而,就在山洞只剩18米的时候,这位重病的支部书记被人送进了西安的医院,但他却又偷跑了回来,回到了引水工地。他一刻也放不下的是工地,放不下的是社员,放不下的是引水。

并且,他将家里卖了两头猪给他看病的钱,给在引水工地的社员买了油盐蔬菜,买了吃食。他说,没盐少油,清汤刮水,吃不上,没力气打洞。却没想,自己重病在身,危及生命,不吃药,怎么能好了?然而,就在引水工程就要打通进水的前夜,这位支部书记,却无奈地倒了下去。他将自己年轻的生命,永远凝结在了引水的工地,凝结成了一曲壮歌。

这样的故事,应该说,在芮城,还不止于此。

据说,在黄河岸畔,曾发生过800关中壮士投河的故事。是1938年,中国军队与日寇双方投入约10万兵力,拉开了“陌南会战”。当时,800中国军人被数倍于己的日寇逼到黄河岸边的黄土悬崖,却因寡不敌众,终于,宁死不屈,慷慨赴死,手挽手跳进了汹涌的黄河。一群壮士年青的生命和年青的血液,染红了黄河岸畔的黄土,也染红了金色的黄河。

这是在圣天湖畔发生的事情。作家们是在开进圣天湖的时候,突然听到这个故事的。当时,芮城人挥手一指,说:“就是那里!800勇士殉难的地方。”作家们看时,一条铜城般的黄土脊梁,雄立在圣天湖左岸。黄土斜阳,满目金亮。黄土脊梁之下,是浩淼的蓝色与嵯峨的绿色浑然而成的圣天湖。与湖遥遥相对的右岸,金色的黄河,正动也不动地流过。

这就是说,黄土脊梁之下,是圣天湖;黄土脊梁与黄河之间,是圣天湖。那么800勇士跳入黄河的地方,应该是圣天湖而不是黄河了?勇士们不可能飞过圣天湖而跳入黄河。

如果能够飞越,勇士们,还需要慷慨赴死吗?

其实,圣天湖,就是曾经的黄河故道。30年河东30年河西。当年,黄河就在圣天湖这个地方。后来,黄河改道而去,故道,空留一湾沙河。20世纪70年代,是中国以粮为纲的时代,水利是农业命脉的时代。芮城人以人拉肩扛的力量和人定胜天的气派,在这里建设了现代扬水工程,继而,将黄河滩建设成为了千亩良田环绕的“胜天湖”河湾水库。

多少年前,我在媒体上看到“胜天湖”的彩色摄影的时候,那里,完全一片金光潋滟的世界,白色的天鹅从黄的湖面飞起,一直飞升到漫天的金黄里去了。那时,金黄而至于没有一丝的绿!它与我们而今看到的绿树蓝水的“圣天湖”、亭台楼阁的“圣天湖”、游人如织的“圣天湖”,绝然相异!圣天湖,已经完全一片博大而浩淼、湛蓝而神秘的水色世界!

芮城人以“引水”的精神、“造地”的精神、“种绿”的精神,再造了一个生态盎然的圣天湖和一个生态盎然的芮城!

据说,由“胜天湖”而至于“圣天湖”的改名,仅仅是不多年的事情。一个湖,夹在黄土脊梁与黄河天堑之间,也恰恰是芮城的一个缩影。这就是说,风陵渡,大禹渡,圣天湖,都由曾经凄凉的荒河滩,而至于丰厚的米粮仓;由丰厚的米粮仓,而至于美丽的生态湖;由美丽的生态湖,而至于蓬勃的文化城。芮城,已成长为全域旅游的生态文旅圣地。

全域旅游也许正在于全民旅游。旅游已经不再是古代文人墨客的事情,而是这个时代每个民众的事情。芮城的“湖”或者“渡”,已经不只是作为传统生产方式的水利工程而存在,而是作为了现代生活方式的文旅风景而怒放。自然人文山水成就了绿水青山,绿水青山成就了现代文化旅游,现代文化旅游成就了金山银山,这绿水青山不就是金山银山么?

像运城作家协会主席李云峰所言,从“胜天湖”到“圣天湖”,一字之变,是一种理念之变,由战胜自然到顺应自然、由驾驭自然到尊重自然、由破坏自然到保护自然的改变。

其实,这一切也是一种必然,也是生产力发展在特定历史进程的自然呈现。恶水穷山而至于丰水粮山,丰水粮山而至于绿水青山,绿水青山而至于金山银山,是一種历史必然。

也是一种必然的选择和选择的必然。

芮城在黄河上演绎的故事,在于超前意识到这种必然,寻找到这种必然,选择了这种必然,实现了这种必然。由大禹渡的“一座泵站一座绿洲,一条渠道一道风景”,而至圣天湖的“一湖圣水十里梅岭,千亩红荷千亩花海”,而至于芮城的“绿了景观绿了屏障,绿了家园绿了经济”。黄河引上来,绿浪滚下去。终于,绿了荒山绿了沙洲绿了黄河岸。

这样的结果是,这个地方,森林覆盖率由2013年的30.39%,增长到2019年35.39%;水土流失面积由2013年的3.535万公顷,减少到2019年的0.535万公顷。而山西每年造林400万亩,70年,森林覆盖率由2.4%提高到23%;水土流失治理面积超过60%,向黄河输沙量由每年4亿吨减少到1700万吨。水土流失的面积,锐减,排入黄河的泥沙,锐减。

就在开往圣天湖的路上,天空的云,山峰一样凸起又山洞一样镂空。《语文报》社副社长、散文家、摄影家高海平长枪短炮瞄了一路,却被高高的树木遮了视角,竟一路未能捕捉这奇幻。树太茂密了,茂密得,竟妨碍了摄影家的美拍。

杨明森却说,这说明,芮城的树,芮城的绿,成了气候。他说,凡是拐点,必不平凡。黄河九曲十八弯,在芮城这个地方庄重地拐了最后一弯,掉头向东,奔向千里平原。黄河在青藏高原和黄土高原表现的澎湃激情,内化为了一种性格,变得浩荡,从容,平静。作家到黄河岸边看绿,看到的不止是绿草和绿树,更是由内向外的绿色理念和绿色气质。

杨明森说,芮城80公里的黄河生态绿了,这是对黄河的最大贡献。如果万里黄河每个80公里的生态都绿了,黄河就不再是“黄”河了。黄河的根本改善,靠的是生态,靠的是环境,靠的是改善和改变生态环境的人,而不是别的。

突然又想起因三门峡建设而搬迁的永乐宫,想起了画在永乐宫壁的众神,想起了立在大禹渡的水神。永乐宫和它壁画的搬迁,曾被誉为神仙都难为的壮举。实际上,不是神仙难为,而是神仙都被人搬了家。画在永乐宫的神仙,是神化善念的神仙;立在大禹渡的神仙,是勇武善为的神仙。中国人创造的神仙,是顺应自然的神仙,也是改变世界的神仙。

中国冶金作家协会副主席、散文家蒋殊说,我知道芮城大禹治水的故事,但却不知道大禹的后人战天斗地完成了神奇的生态工程;我知道芮城处于黄河金山角,水草繁茂,但却不知道芮城也有荒山,也有如右玉人一样的生态布绿者。

看着大禹渡大禹凿龙门时种植的“龙头柏”,诗人闫海育说,大禹赐予了芮城人“靠水吃水”的智慧;而立在大禹的石雕之下,这位来自“山西汾西重工”的作家又说,如果可以听到石头的心跳,英雄的大禹,也当为大禹渡人而骄傲。

芮城是带着神性的,芮城人是善为勇为的。芮城人富有芮城人的精气神勇。芮城的神性,源自芮城远古延绵的自然生态。芮城人的神勇,源自芮城人亘古繁衍的文化蕴含。

芮城是拥有文化历史的地方,也是拥有生态历史的地方。它的文化源于它的生态。古代生态,成就了它的文化历史,现代文化,又成就着它的生态世界。生态环境文化是也。

生态和文化,总是关联。历史地关联,现实地关联。总是跑在采风行走最前的作家王芳,这位《映像》杂志副主编,她说,我已经感受到了,我心里已经画了一棵我的黄河树。

就像中国生态环境部《环境教育》杂志主编、环境作家周仕凭所概括的,历史的生态和文化、现代的文化和生态,铸就了一种精神内核。芮城人具有了这样的“精神内核”。

王芳在心里将黄河与树连起来,称:我的黄河树。这是一种什么样的关联呢?

或者,不仅仅是一种关联,是一种融合,一种内在的融合,一种精神的融合。

芮城思维的寻找视角,更是在历史的坐标上,是在未来的坐标上。从西侯度的天火,到中条山的电光,芮城人找到了自己在中国现代最前锋的一个坐标定位——蓝色的“现代芮城”。

中国大地的一颗亮星

是的。在芮城,每一步走动,都可能踩响历史深处的惊雷;每一声呐喊,都可能唤起沉睡万年的记忆。

这是作家高海平的诗一样的表述。

其实,在芮城,每一次触动,都可能听到时代前沿的蛩音;每一种惊异,都可能来自现实走向的呼啸。

这也许是作家们触动心律的感受。

贾志红不知什么时候注意到了,她说,芮城的版图像一只大脚印,从最西的西侯度遗址到最东的光伏基地,原始的凿石取火与现代的邀请太阳,在这个脚印中完美呈现。

她说,由西向东的路程,正是追赶太阳的路程。

作家们也是这样走着,追寻着太阳的火与太阳的光。

在此之前,这群作家,是否有想过,人类是什么时候发现或者发明了火?电的发现和发明,知道。但火的发现和发明呢?曾说,是60万年前,是中国周口店,北京猿人;又说,是100万年前,是法国马赛,埃斯卡人。

到了西侯度,才知道错了。火的发现发明,是西侯度人。

是在西侯度还不叫西侯度的时候,是在芮城还不叫芮城的时候,是在人类还不叫人类的时候,一场天火,一场太阳火,烧出了世界的第一把火,烧出了人类的第一把火。

没有人看见。或者说,看见的人,已经成为了化石。

是的,就是化石。完全是中国考古学家意外发现的。本来是在芮城发掘匼河遗址的,考古学家突然听到一个消息,说,3公里外的西侯度刨出了龙骨,就跑到了西侯度。一看,哪里是什么龙骨,是古生物化石,而且,这化石,竟是石砍过的火烧过的。遂测定,一测,震惊世界:竟是180万年前的火烧骨!比埃斯卡人早80万年,比北京猿人早120万年。

就是说,那火,是人类燃烧的第一把火。人类火的历史,由60万年、100万年、150万年,推到了180万年,西侯度成为最远的一个起点。据想象和推测,人类的第一把火,是天火,是太阳火,或雷電火。一场大火,将山林野兽少了个光,躲在山洞里的猿人钻出来,战战兢兢地,闻到了、尝到了火烧的肉香,于是,人类发现了火和发明了种火的方式。

从此,太阳火和太阳火的种子,西侯度的第一把火,就成为了原始人荒蛮之地的野火,成为了农耕人田园村庄的灶火,成为了工业人炼炉燃烧的烈火,成为了现代人城市乡村里的蓝火。那么,是否成为燃烧过中条原始森林的山火,是否成为焚毁过黄河岸树宫木的兵火,是否成为燃烧过河东土法窑炉的烟火,是否成为了如今的,燃烧在风陵渡的电火?

哦,风陵渡。

风陵渡,一个极具诱惑力的名字。芮城的渡,或者度,大禹渡,浢津渡,西侯度,风陵渡,都是极美极雅的名字。犹如一位风华俊逸的男子,立于黄河渡口,凝望西风飘飘。

很小的时候就知道了风陵渡。玩伴的父亲在铁路开火车,问在什么地方,说风陵渡。从此,风陵渡,在心里成了极具向往的地方。多少年后到了风陵渡,是以新闻监督工业污染而来,看到的是,土小企业的煤火炭火焦火熏染,落后作坊的黑烟黄烟灰烟肆虐,上天的上天,落地的落地,污烟漫漫,黑尘漫漫,风陵渡,哪是什么极具诱惑力的地方?

那时,并不知道风陵渡燃烧的火烟也应该是西侯度而来的火烟。只知道,造就温暖造就火热造就炽亮的火,也是造就浓烟造就熏呛造就污染的火。就像国家环境保护部部长说的,中国的工业,中国的经济,是燃烧的工业,燃烧的经济。山西曾每五分钟一列火车运煤出省,山西的火电点亮中国一半电灯。燃烧,将资源变成能源和财富,也变成污染和灾难。

好在,多少年之后又到风陵渡,已经不同。当然,火依然燃烧,但曾经的黑烟没有了,黄烟没有了,甚至灰烟也没有了。曾经的土小企业和污染作坊被消灭而至于荡然无存。耸起来的,是银色蓝色的现代化的火力发电企业,蓝色白色的现代化的制造企业。而且高高的烟囱之上,绝不再擎举着黑色的黄色的灰色的长烟,不再将自己淹没也将蓝天淹没。

想再看看风陵渡的火,看看风陵渡的电,看看风陵渡的天空。但这次没有,没有到风陵渡。没有到风陵渡,作家们的许多人,却依然知道风陵渡。风陵渡,毕竟依然具有诱惑。

不过,终于在芮城看到了火。不过,不是天火,不是地火,而是电火,是玻璃火。是在洁净的亮白色工场里,看纯净的医用玻璃在电熔炉里燃烧,看光亮的透明的玻璃管在流水线上滚过,看玻璃管流动的地方操作工人明亮的笑颜。

曾经看过烟熏火燎的玻璃制造,煤火炭火燃烧的工棚里,赤裸着忙碌着密集的人们。许多的土制的烧玻璃的熔炉,许多的挥舞的吹玻璃的铁管,许多的吹圆的彩玻璃的火球,红红火火热热烈烈光光焰焰。一位摄影师曾拍摄了这样的劳动场景,那简直就是一派原始工场的审美。然而,火烟炙人硫烟呛人污烟熏人,审美的背后,竟是污染的土法生产方式。

据说,芮城的玻璃企业,也曾经历了土法烧炼的方式。但毕竟芮城人有芮城人的思维。芮城人在土法炼炉的方式上革命革命再革命,终于实现了革命性的变化和升华。就在电火熔炉前,一位董事长给作家们讲熔炉的演化,但他没讲,自己也经历了技术革命带给自己的炼狱。这位董事长,整条胳膊,曾在炼炉的实验里,被深度烧伤。但成功者不诉苦难。

作家们是离开这个玻璃企业的电火炉之后,听到了这条被烧的胳膊的。这条胳膊背后,凝聚着多少故事啊!作家们于是追悔莫及,竟至于连董事长的名字都没能记得。好在,终于,这样的企业,在芮城,已经拥有了十倍于前、百倍于前、千倍于前的电火熔炼。而且,这样的电火,又在芮城,以十倍于前、百倍于前、千倍于前的规模增殖着,繁殖着。

那么,点亮芮城现代企业的炽烈的电火,它来自哪里?是来自古老的西侯度的天火吗?是来自传统的风陵渡的火电吗?或者,是来自现代的中条山的银蓝色的风电和光电?

哦,是的。作家们已经看到,中条山,已成为了银蓝色的光亮的山。

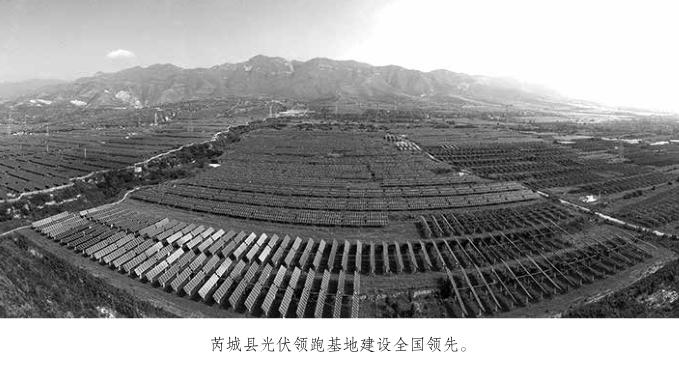

谁也没有见过如此磅礴的突起的光伏山!是从望不到尽头的山的那边逶迤而来的,势如一头卧在碧天与绿地融汇的海里的蓝鲸,震撼了千古人间。我曾在塞外大同的采煤沉陷区看到过波波跌跌的光伏谷,在晋北朔州的火电排灰场看到过浩浩荡荡的光伏海。但没有想到,在晋南芮城竟看到那光伏谷和光伏海居然给拱起来了,拱成了披满太阳的光伏山。

远看,是给山披上了盔甲,给山装上了鳞片。蓝幽幽的鳞片盔甲反射着太阳的光芒,光芒与晶硅的热冷交换里,变化成宫阶式的银光,在蓝色里延伸着延伸着,直直地延伸到天宫里去。近看,盔甲之下鳞片之下,竟依然是绿色的种植。硅板晶片间透进的缕缕阳光,打在油牡丹的植物园,这自然界最为壮丽的光,在工业的蓝与农业的绿色里,尽情辉煌。

一块巨大的山石上,镌刻了大红的行楷:邀请太阳,点亮芮城。看着这样诗意的镌刻,山西散文家张玉称芮城是“一座邀请太阳的城”。而张锐锋则欣喜于言表,他说,文学在这个地方发生了它的作用。诗意的家园必须以诗意的文字配套。光伏可以点亮生活,文学也可点亮生活。两者之间发生的诗意的关联,激起了我们一种时代的自豪与时代的尊严。

作家们共鸣于这样一种自豪与尊严了。于是,在这样的背景前,与“邀请太阳点亮芮城”的县委书记和县长们合影。

张建军给作家们讲,芮城的光伏,已经入列中国八大光伏领跑者基地。山西光伏发电基地规模全国第一。八大光伏领跑者,山西就有两个,一个是大同,市一级光伏领跑者;一个是芮城,县一级光伏领跑者。而且,芮城是全国唯一的县级光伏领跑者。这个基地,整个投资88亿元,光伏100万千瓦。他指指山的那边,说,芮城的风电也达20万千瓦。

2019年9月,山西省委书记在北京发布新闻宣布,山西新能源装机比例,已经占到山西总装机容量的30%。这个比例背后,是2019年,在山西,作为新能源的风电和光电装机容量已达2165万千瓦。而芮城,光电和风电装机容量就达到了120万千瓦,占山西光电和风电装机的5.54%。据说,其仅光电就将达120万千瓦,风电也将达到50万千瓦。

没有夸父逐日,没有后羿射日。没有牺牲太阳,也没有牺牲夸父。而是邀请太阳,化作地上的千万颗太阳,邀请风,化作天空的千万颗风灯,照亮“芮城”,照亮自己的世界。

一个没有地下资源的地方,却开发出了空间资源;一个没有黑色经济的地方,却开发出了绿色经济。拒绝污染,关停取缔污染企业,将数十亿元的污染项目挡在了门外。芮城人不要污染的GDP,而是以6%的稳健增长实现产业结构调整,清洁产业增加值占工业增加值86.5%,占GDP比重20.2%。仅120万千瓦光电50万千瓦风电,产值将达20亿元。

年轻的中国生态环境媒体人曹俊称,这是执政者和施政者的一种大手笔。她给这个40公里的建设规模全国最大、建设速度全国最快的光伏产业算了一笔账。她说,算经济账,其可为芮城贡献每年超过五分之一的财政收入;算生态账,其可为碳减排贡献相当于每年种下4000亩森林;算社会账,其可让农民用啥都长不好的荒山换来了每年上万元的收入。

这就是芮城。

山西政界讲的一个时髦形容:含金量,含绿量,含新量。

芮城是吗?

是。一个地方“绿”得如何“新”得如何“金”得如何,就看它的生态,就看它的天空,就看它的水。芮城生态环境局局长白磊讲,芮城饮用水源地水质达标率100%,芮城农业废弃物无害化处理率100%,芮城河流入黄断面水质达标率100%;2018年,芮城空气质量在运城市排名第一,在山西省排名前列,2019年,近两个月,在山西全省,排名第一。

这样,作家们在芮城看到的天空,蓝,蓝得晶莹;白,白得雪亮;黑,黑得如漆如墨。是在黄河岸畔的夜空,作家们感受了墨黑和墨黑里的星光。这个世界,需要点亮光的时候,光,是美丽的;需要布满黑的时候,黑,也是美丽的。

180万年前,西侯度人在万古长夜,以天火点燃了世界的原初文明。180万年后,芮成人在飞扬时代,以太阳点燃了漫山的现代光电。于是,在中国,有了古老而现代的芮城。

《黄河》杂志社社长兼主编、著名报告文学作家黄风想起了西侯度。他说,远古的时候,西侯度人能够在这里发现火,说明这个地方绿水青山。青山绿水,曾是古人类的一个生存之梦。而今,芮城人在这个地方种树植绿,重建生态,追逐太阳,是在圆自己的一个梦,也是在續古人的一个梦,以绿色的、金色的、蓝色的梦,挑起远古的梦和未来的梦。

山西新锐作家梅钰来芮城是寻找天鹅的,在这里却寻找到一个芮城的刻度。她说,芮城呈给外乡人的表象之下,汹汹滚滚着一条文化的大河。芮城人带着一股子不达目的誓不罢休的轴劲和为达目的不顾一切的豪劲,顺势而为,逆势而上,总归是挺立着自己的脊梁,逾百年而不变,历万世而弥坚,将古老文化和现代文化对接,将文化的血脉延续了下来。

无疑,流淌的黄河,和黄河岸畔流淌的绿,是芮城的外河;而文化,和芮城人流淌的精神之河,是芮城的内河。

其实,作家也是具有这种精神内河和不息毅力的人。作为作家,这些人是没有完成式的,完成的,只有不停的走笔。行走在采风里的作家们,李青松、阎珊珊、孔令剑、刘勇,硬是挺着膨突的腰椎和劳损的腿脚,追赶着芮城的风景。

芮城人追赶着太阳,作家们追赶着芮城人。我感觉到了,作家们和芮城人,竟是一群毅力相似而心灵相同的人们。

在芮城阔大的会议厅里,作家们与芮城政界座谈,学者杨明森这样评价芮城:一个没有多少环境欠账的地方。这届政府不需太多偿还前任留下的历史欠账,也不给后人留下历史欠账,后代不用偿还这界政府新的欠账。打破生态环境保护旧账不还又欠新账的恶性循环,给后人留下发展空间。这是一种文化情怀与为政善举。因而,芮城注定是富有未来的!

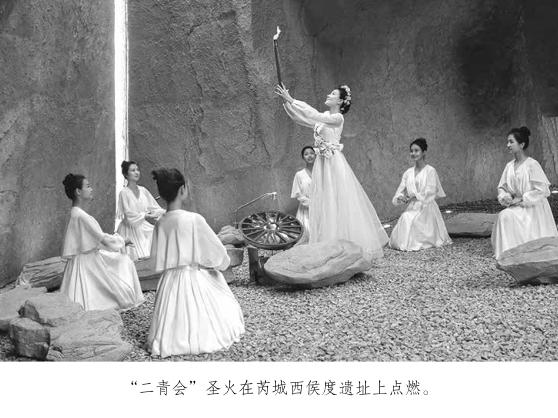

在西侯度,作家们看到了这个时代芮城的历史一刻:一个白衣少女,举着火把,在黄土色的烽火台上,采集了西侯度的天火,点燃了2019年在山西举行的中国青年运动会的圣火。

对与芮城,这是一个什么象征?

在微信群,作家们又看到画家诗人杨洋发的一个视频:一架银翼飞机,昂首起航。事实是,芮城将建设通用机场。这是芮城人没说的新闻。微信里立刻沸腾。似乎看到了芮城在飞。

对于芮城,这又是一种什么昭示?

这次,芮城人什么也没说。

那么,这次,芮城人为什么没有说呢?

不仅没有说芮城将拥有的通用飞机,也没有说芮城在“黄河金三角”架起的现代大桥,还没有说芮城将打造山西·黄河·中国最靓最美的生态文明县和生态文明城。

其实,芮城人不是不说,是富有另一种特质:实干。

驱前思维,前沿思维,超前思维,最终归于:实干。

思维是一个过程。实干是一个过程。

从思维过程,到实干过程,又是一个过程。

然而,芮城人没有拉长过程,没有拖延过程,而是将过程缩短、缩短、再缩短,缩短为只争朝夕的进程。

因为,山西追赶现代文明的中国坐标上,没有一个地方坐等,中国创造生态文明的世纪坐标上,没有一个地方坐等。

芮城人追求的,就是这思维理想实现的进程。

芮城人享受的,也是这思维理想实现的进程。

只有走在前沿而引领进程的思维,称得上是驱前思维、前沿思维和超前思维!

责任编辑/魏建军