发展中国家如何缩小与发达国家的收入差距?

——基于跨越低收入均衡和中等收入均衡视角

2020-04-08周文

周 文

(首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京 100070)

一、引言

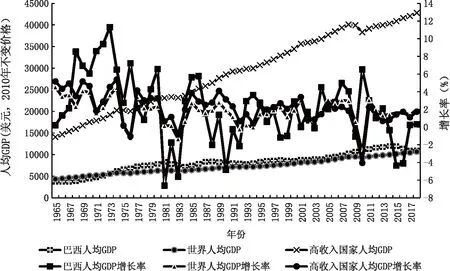

改革开放40年来,我国经济取得了持续的高速增长,根据世界银行的数据,以2010年不变价格计算,我国人均GDP在1979年仅为307美元,处于最贫困国家之列,但是,2018年,我国的人均GDP达到了7754美元。这40年,我国年平均增长率超过8.5%,顺利由一个低收入国家变成了中等偏高收入国家,实现了经济持续快速增长的“中国奇迹”。但是,纵观世界各国的经济增长,在过去的40年里,像中国这样实现了经济快速增长的发展中国家屈指可数。大多数中、低收入国家经济发展面临瓶颈,经济增长大都循着一定的路径陷入了“贫困陷阱”和“中等收入陷阱”,与发达国家之间的收入差距持续扩大[1~2]。以低收入国家为例,1985—2018年,人均GDP仅从550美元增长到732美元,年均增长率仅为0.6%,而同期世界所有经济体的年均增长率为1.56%。中等收入国家的经济增长也面临着同样的问题,1980—2018年,中等收入国家人均GDP仅从1900美元增长到了5200美元,年均增长2.6%。中、低收入国家经济增长缓慢的一个后果是与高收入国家的实际收入差距不断扩大,世界经济发展愈加不平衡,1980—2018年,高收入国家实际人均GDP从23000美元增长到了43000美元,高收入国家与中等收入国家收入的绝对差距由21100美元增长到了37800美元。

近些年,随着中国经济增长放缓,经济如何保持持续较快增长的优势,防止陷入“中等收入陷阱”成为我国经济发展过程中必须面临的一个重大课题。因此,在中国经济实现快速增长40年后的今天,如何理解中国过去40年的经济增长,又如何看待大多数中、低收入国家增长缓慢?其中是否有必然规律?对中国经济增长又有哪些启示?本文认为不同国家经济发展的起点不同,世界市场又是一个典型的不完全竞争市场,加上经济结构的差异,高收入国家、中等收入国家和低收入国家处于不同的经济均衡曲线和平衡增长路径,低、中等收入国家可能在收入较低时刻达到经济均衡,进入平衡增长路径,经济增速则向世界平均增速收敛。本文的行文作如下安排,第二部分为文献回顾;第三部分介绍低收入均衡、中等收入均衡以及高收入均衡及其结果;第四部分介绍不同国家存在不同经济均衡的原因以及跨越经济均衡的路径;第五部分介绍中国改革开放40年跨越低收入均衡的过程;第六部分比较韩国和巴西两个国家跨越中等收入经济均衡成功与失败的过程;第七部分为本文的结论。

二、文献综述

关于发展中国家如何实现经济快速增长、缩小与发达国家的经济差距,一直是经济学家们关注的焦点。同时,实现持续的经济增长以及缩小国家间的收入差距也是发展经济学研究的重点内容。总的来看,对于这一问题的关注,新古典经济学与结构经济学是二战后经济增长问题讨论的两条主线。

二战以后,大多数亚非拉国家在政治上实现了独立,但是,经济上却处于贫穷落后的局面,因此,如何实现经济快速发展、提高收入、改变贫穷落后的面貌成为了这些发展中国家迫切需要解决的问题[3~4]。受到大萧条和凯恩斯主义的影响,加之苏联工业化战略的成功,二战以后强调市场失灵成为了发展中国家促进经济发展的理论基础,早期的发展经济学理论认为,政府必须介入经济发展的过程中,甚至建立公有制企业以弥补市场的不足[5~6]。同时,在发展中国家与发达国家巨大差距面前,很多经济学家都注意到了发展中国家与发达国家经济结构方面的差异,并认为这种差异使得发展中国家在国际贸易中处于不利地位,为了防止被发达国家剥削,发展中国家纷纷实行了进口替代战略,扶持本国产业和企业发展[7~8]。一些学者认为,为快速缩小与发达国家工业的差距,发展中国家应采取非平衡增长的方法,优先发展重工业,在这一理论的指导下,发展中国家纷纷不惜扭曲国内市场,给予重点扶持企业大量补贴。此外,为了保护重点产业的发展,政府甚至动用行政力量加强管制和保护,提高重点产业的垄断地位,防止国际竞争对这些产业带来冲击[9~11]。但是,政府保护的这些产业不仅效率低下,缺乏市场竞争力,而且政府干预也给权力寻租和腐败带来了空间[12~14]。到20世纪60~70年代后,结构主义经济理论指导下的经济发展战略纷纷走向失败,凯恩斯主义指导下的发达国家则陷入滞胀,拉美国家陷入债务危机,而实行计划经济的国家也困难重重[15-16]。80年代后,随着结构主义失败,自由的市场经济开始兴起,在“华盛顿共识”原则的指导下,拉美国家和东欧国家纷纷进行了自由化和私有化改革。但遗憾的是,自由主义的经济理论非但没有给发展中国家带来经济的快速增长,反而使得很多发展中国家“自废武功”,经济转型愈加困难[17~18]。第一次失败使得结构主义经济学在20世纪80年代进入低潮,但是,近10年随着新结构经济学的兴起,经济增长的结构主义再一次焕发生机。新结构经济学的理论源于对东亚国家在促进经济增长过程中优异表现的总结,该理论的主要倡导者认为,发展中国家要在市场的基础上循着比较优势进行发展,并且随着经济禀赋和比较优势的变化不断进行结构的调整和转型升级,并在这个过程中实现经济长期快速增长,该理论一方面强调市场在资源配置中的重要作用,另一方面也强调“有为的政府”在经济结构转型过程中“因利是导”的作用[19]。

在结构经济学的大起大落过程中,另一个关注经济增长的流派——新古典经济学增长理论也在不断发展和完善,哈罗德-多玛模型是现代经济学增长理论的起点,其重点关注了投资、资本和劳动在经济增长中的作用,在其基础上[20~21],索罗和斯旺分别建立了新古典增长模型,该模型的特点是资本投入的边际收益递减,长期经济增长主要取决于外生的人口增长和技术进步[17][22]。在他们之后,关于人口增长与技术进步的关注和讨论,促进了内生增长理论的出现,在经济发展过程中,干中学和劳动者受教育程度的提高以及科技研发投入是促进经济增长的动力[23~25],内生增长理论也逐渐成为近些年长期增长理论的主流。新古典经济理论的内生增长理论认为,一方面,经济的长期均衡增长将沿着平衡增长路径增长,经济发展进入均衡状态后,经济增长保持稳定的增长水平[26~27]。另一方面,由于资本投入的边际效益递减,技术落后的发展中国家可以向技术先进的发达国家学习,那么发展中国家资本投入的边际收益将高于发达国家,资本将由发达国家向发展中国家流动。因此,发展中国家的科技进步速度也将快于发达国家,最终的结果是发展中国家经济发展的速度将比发达国家快,与发达国家的收入差距也将不断缩小。但该理论的现实困境是,发展中国家与发达国家的发展差距非但没有出现缩小的迹象,反而在不断扩大。与此同时,在世界各国经济发展过程中,资本由中、低收入国家向高收入国家流动的“卢卡斯之谜”也与内生增长理论的预测相去甚远[28]。

综上可知,新古典经济学和内生增长理论虽然很好地指出了长期经济增长的源泉,为世界经济长期增长指出了出路,但是,对世界不同国家经济增长差距的预测方面却陷入困境。新结构经济学基于“东亚增长奇迹”的基础之上建立了发展中国家经济快速增长的理论解释,但是,该理论只解释了发展中国家经济增长的原因,没有指出大量中、低收入国家经济增长十分缓慢、世界收入差距持续扩大的原因。因此,本文试图在新古典经济增长理论的基础之上,借助新结构经济学的分析框架,分析发展中国家与发达国家收入差距拉大的原因和缩小差距的路径。

三、低收入均衡、中等收入均衡与高收入均衡及其结果

(一)低收入均衡、中等收入均衡与高收入均衡

根据传统经济增长理论,产出由资本投入、劳动力投入以及知识或者劳动效率决定,因此,生产函数的形式可以简单表示为:

Y(t)=F[K(t),L(t),A(t)]

(1)

其中,L(t)=nL(t-1),A(t)=gA(t-1),n和g表示劳动力的增长率和知识或者劳动效率的增长率。F(K(t))=sY(t)-δK(t-1),s表示总产出中用于投资的比例,δ则表示资本的折旧率。

根据链式法则,单位有效劳动的资本存量可以表示为:

(2)

(3)

k(t)=sy-(n+g+δ)y

(4)

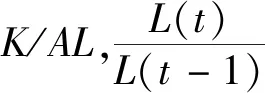

根据式(4)可知,单位有效劳动资本存量的变化率由有效单位劳动产出或收入y中用于投资的部分sy和与保持现有投资水平所需的投资——持平投资(n+g+δ)y两部分决定,当k(t)=0,sy=(n+g+δ)y时,经济将处于均衡状态。而保持现有单位劳动投资水平所需的持平投资则包括两方面,一方面是资本的折旧水平(δ),另一方面是劳动力和知识的增长率(n+g)。由图1可知,当sy中的三条曲线与(n+g+δ)y相交,即实际投资与所需投资持平时,单位有效劳动资本存量k将保持收敛和稳定,此时,一个国家或地区总的资本存量K则由(n+g)决定,由于劳动力增长是外生的,那么一个国家或地区的产出由知识或劳动效率的增长率决定。

如果世界上所有国家都处于一条实际投资曲线和持平投资曲线上,那么世界上所有国家的单位有效劳动资本存量将收敛于同一个均衡点,这也就意味着发达国家人均收入的增长速度将会慢于发展中国家,发展中国家与发达国家实际收入的差距将趋于收敛。但遗憾的是,世界各国除了极少数国家外,世界上绝大多数发展中国家与发达国家的差距不但没有缩小,反而进一步扩大。根据发展中国家与发达国家发展的现实,本文认为,发展中国家与发达国家并不是处在同一条投资曲线和持平投资曲线上,不同类型的国家甚至处于不同的经济均衡点和平衡增长路径。如果低收入国家和中等收入国家因为一些原因,经济过早地进入了均衡状态,那么发展中国家的经济增长速度就不会明显高于发达国家,发展中国家与发达国家的收入差距也可能不会收敛。因此,本文所指的低收入均衡是指低收入国家在人均GDP处于低收入状态时,人均GDP的增长速度便与世界大多数国家的平均增长速度收敛的状态;中等收入均衡是指中等收入国家在人均GDP处于中等阶段时,原来较快的经济增长速度开始下滑,并最终与世界上大多数国家经济增长速度收敛的状态;而高收入均衡是指收入水平较高的国家,人均GDP并没有显著慢于世界上大多数国家的平均增长率,经济增长的动力强劲。

图1 低收入均衡、中等收入均衡和高收入均衡

从图1可以看出,首先假设发展中国家与发达国家持平投资的增长率相同而实际投资的曲线不同,同时,世界上只存在三类国家,即低收入国家、中等收入国家和高收入国家,这三类国家的分类以世界银行公布数据分类为标准(1)https://data.worldbank.org.cn/indicator?tab=featured.。由于三类国家的投资曲线sy不同,从图1可知,这三类国家的持平投资的增长率相同,低收入国家和中等收入国家面临的均衡点C和点B最终将低于高收入国家投资的均衡点A,此时,低收入国家的均衡投资为K1,均衡收入为y1,中等收入国家和高收入国家的均衡投资分别为K2和K3,均衡收入则分别为y2和y3。由此可见,一旦低收入国家和中等收入国家在收入较低时就进入了均衡状态,投资和产出的增速与高收入国家相当甚至更低,那么表现在收入上,处于低收入和中等收入水平的发展中国家与处于高收入水平的发达国家的差距将很难缩小。当然,中、低收入国家不仅实际投资曲线上可能与发达国家不同,持平投资曲线可能也与发达国家存在差异,这也会对发展中国家收入增长产生影响。

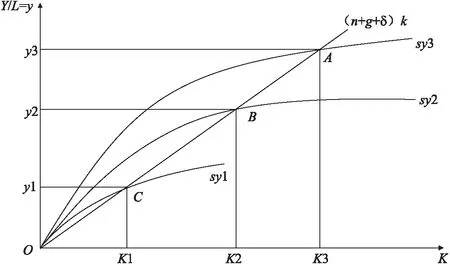

世界各国之所以存在低收入均衡、中等收入均衡和高收入均衡三种状态,主要是因为在现实世界中,发展中国家的低收入国家和中等收入国家在经济结构上存在明显的差异。从图2可以看出,低收入国家大多尚未进行工业化和城市化或者处于工业化和城市化的初期;中等收入国家则处于工业化和城市化的过程中,两者处于完全不同的发展阶段。而发达国家的城镇化已经基本结束,大多处于后工业化时期,与中、低收入国家在经济结构上也存在明显的差异。如果发展中国家均处在同一条实际投资曲线或持平投资曲线上,那么收入更低的低收入国家人均GDP的增长率势必会比收入水平较高的中等收入国家的增长更快,但现实情况是,低收入国家人均GDP的平均增长率慢于中等收入国家,只与高收入国家相当。此外,大多数中等收入国家都经历了人均GDP增速由较快增长向缓慢增长的转变过程,在经历这一过程后,中等收入国家人均GDP的增长速度也朝着世界平均增速收敛的路径发展。这表明,同属于发展中国家,低收入国家和中等收入国家面临着不同的经济均衡方式,低收入国家可能在收入更低的时候便进入了经济均衡。而处于另一条增长路径上的中等收入国家在起步期的人均GDP的增长较快,但由于与高收入国家不在一条实际投资曲线或持平投资曲线上,中等收入国家在发展过程中很快也进入了经济均衡状态,经济增速放缓,最后向世界平均水平收敛。

图2 高、中、低收入国家的人均GDP增长率(资料来源:世界银行数据库)

(二)低收入均衡与中等收入均衡的后果:发展中国家与发达国家差距拉大

由于发展中国家与发达国家可能处于不同的实际投资增长曲线和持平投资的增长曲线上,发展中国家很可能陷入低收入均衡和中等收入均衡,而正是因为这两种均衡的存在,发展中国家的经济发展面临某种陷阱——贫困陷阱和中等收入陷阱,因为这两种均衡的一个重要的后果是发展中国家与发达国家的收入差距持续扩大,世界发展趋于更加不平衡局面。从图3可以看出,以2010年不变价格计算,作为世界上最大的发达国家,美国2017年的人均GDP高达54541美元,而作为世界上最大的发展中国家,中国此时的人均GDP为7754美元,如果此时中国的发展进入中等收入均衡状态,而美国则处于高收入均衡的状态,即收入的增长率趋于收敛,那么中国与美国的实际收入水平的差距将逐渐拉大。

从长期来看,1960年以来,高收入国家与中等收入国家人均GDP增长率的差异不大,在2000年以前,高收入国家的人均GDP的增长率年均达到2.9%,高于中等收入国家2.2%的水平。2000年以后,中等收入国家人均GDP的增速加快,到2018年,每年实现了4.2%的增长率,而同期高收入国家的增长率为1.9%。但是,1962—2018年,中等收入国家人均GDP的年均增长率仅为2.8%,仅略高于高收入国家0.5个百分点。而低收入国家1983—2018年的人均GDP的年均增长率仅为0.6%,远低于高收入国家与中等收入国家。从图3也可以直观看出,低收入国家和中等收入国家的低收入状态并没有给这些国家带来高增长的优势,相反,不同类型国家人均GDP的增长率处于收敛状态,低收入国家虽然在2000年后收入增长有所提高,但是,年均增长率也仅为1.9%,与高收入国家相当。与各种类型国家人均GDP增长率处于收敛状态不同的是,不同国家间的收入差距却在不断拉大。1960年,高收入国家的人均GDP为11920美元,中等收入国家为1057美元,高收入国家的人均GDP比中等收入国家高出10000多美元,到2018年,高收入国家的人均GDP与中等收入国家人均GDP的差距已经拉开到38000美元。低收入国家与高收入国家的差距也同样如此,1983年高收入国家人均GDP是低收入国家的49倍,但是,2018年高收入国家与低收入国家的收入差距已经拉开到了71倍。

图3 高、中、低收入国家的收入增长率与实际收入变化(资料来源:世界银行数据库)

四、不同国家存在不同的均衡收入的原因与跨越均衡的路径

(一)不同国家存在不同的均衡收入的原因

1.发展中国家与发达国家现代化进程不同,经济结构差异明显。发展中国家与发达国家的起点不同是显而易见的事实,今天的发达国家大多是工业革命的发起者,在过去200年里主导了历次产业革命,并且在工业革命发展早期,大多是通过殖民掠夺等方式进行了原始资本的积累,逐步确立了先发优势,同时,在其发展过程中通过科技进步和技术革新保持这一优势。而绝大多数发展中国家在现代化起步之前多属于殖民地或半殖民地,这导致发展中国家现代化起步先天落后于发达国家。在发展中国家现代化开始起步时,发达国家和发展中国家都已经有着非常大的差距,1960年,高收入国家的人均GDP已经接近了1.2万美元,而中等收入国家则刚刚超过1000美元。

发展中国家与发达国家经济结构的差异也是一个不可忽视的事实。相比处于产业链上游的高收入国家,中、低收入国家经济和产业结构普遍较为落后,主要生产中、低端的工业产品及原材料加工和出口,这些产业附加值较低,受市场的影响较大,同时,往往伴随着严重的环境污染。如果一个中、低收入国家的产业不能有效地进行结构升级或者采取了错误的产业转型方式,那么中、低收入国家与高收入国家将处于“平行的世界”,将走向各自的均衡增长路径[29]。

2.世界并非完全竞争市场,资本、知识和劳动力在国家间流动和扩散存在严重壁垒。经济学大多数分析都是建立在完全竞争市场的假设之下,但遗憾的是,世界并非一个完全竞争市场,市场要素在世界范围内流通还存在诸多现实壁垒。例如,资本要想从高收入国家向中、低收入国家流动,不仅需要中、低收入国家开放资本市场,还需要建立优良的投资环境。同时,知识和科技在国家间扩散也同样存在较为严重的壁垒,发达国家为了保持科技领先的优势,会在国际贸易中限制高科技向发展中国家出口和扩散,这显然不利于发展中国家在科技方面追赶高收入国家;而对于发展中国家而言,由于产业发展程度较低以及劳动力受教育程度较低等原因,学习和吸收先进科技能力也有限。而且发展中国家也可能采取错误的产业发展和技术进步的方式,过度保护缺乏竞争力的行业和产业,这反过来也会阻碍先进科技向发展中国家流动[30]。除此之外,作为人力资本积累的重要方式,劳动力流动在国家间也面临严重的壁垒,尤其是发展中国家的劳动力向发达国家流动会受到严格的管控。这些因素显然都阻滞了中、低收入国家知识和技术进步的速度,减缓了收入提高的速度。

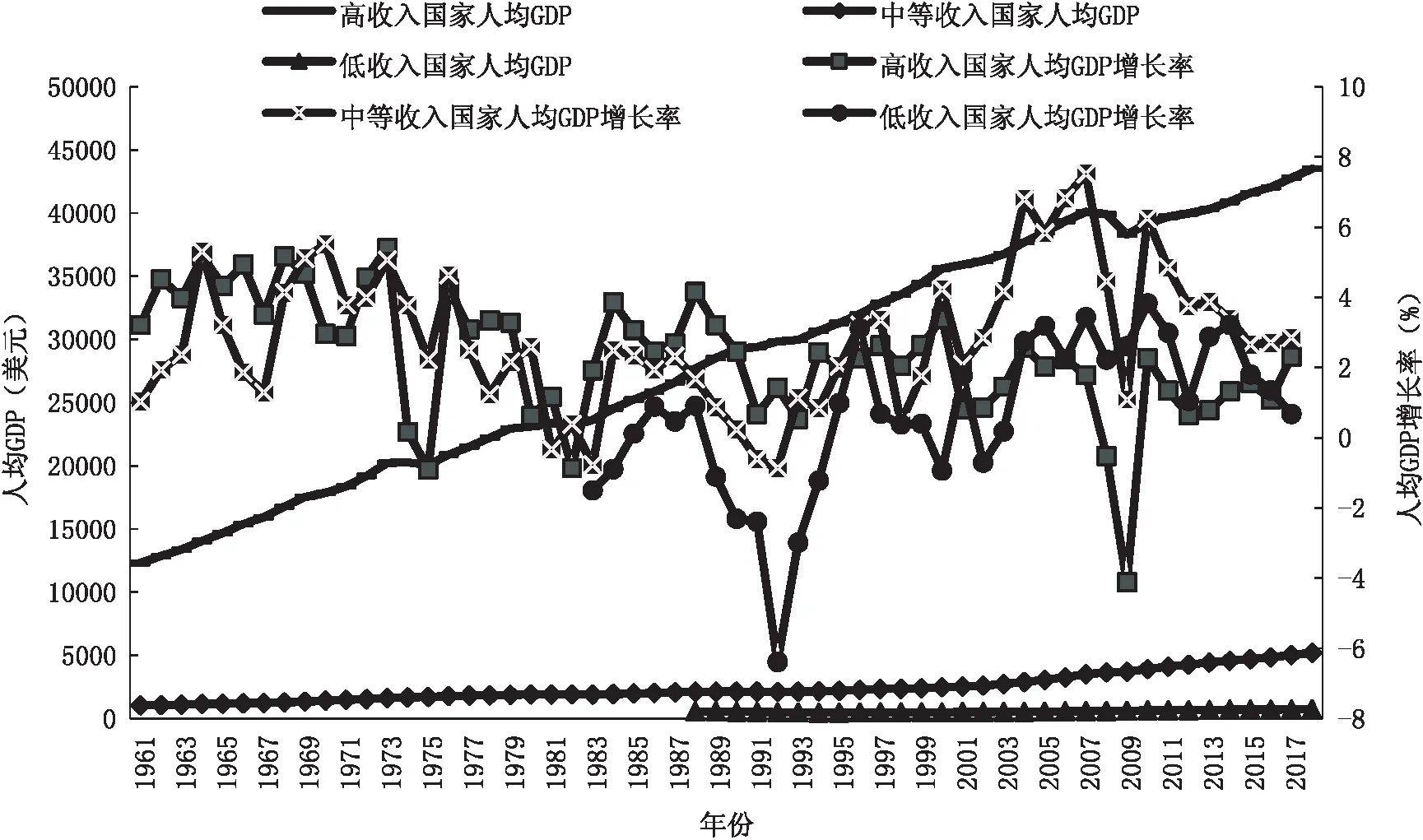

3.发展中国家人口增长快,单位有效劳动资本存量的增长慢于发达国家。大多数发展中国家在发展早期都面临人口和劳动力增长显著快于发达国家的问题,这使得发展中国家需要更多投资用于新增劳动力,这显然会减缓发展中国家单位有效劳动资本存量的增长,进而减缓了发展中国家知识(g)的增长速度。从图4可以明显看出,20世纪70年代末低收入国家的总和生育率高达6.61,中等收入国家的总和生育率也高达4.34,而此时高收入国家的总和生育率仅为2.01。到2018年,低收入国家的总和生育率依然高达4.58,此时,高收入国家的中学入学率已经高达92.5%,而低收入国家则仅为33.5%,中、低收入国家的高生育率不仅为其带来了较为严重的人口抚养负担,也在一定程度上减缓了在发展起步过程中单位劳动资本存量的增速,阻滞了国家劳动力知识和技能提升的速度。这意味着,中、低收入国家在起步和发展阶段不但面临着实际投资较低的问题,而且由于较高的生育率和劳动力增长率,其持平投资曲线的斜率也会较高,这显然会加速中、低收入均衡点的到来。

图4 高、中、低收入国家中学入学率与总和生育率的差异(资料来源:世界银行数据库)

4.发展中国家现代化过程中需要解决结构性矛盾,而不同国家的治理能力存在明显差异。对于发展中国家而言,首要任务当然是尽快推动国家的现代化进程,提高国内的人均收入水平和生活水平,尽快缩小与发达国家的收入差距。但是,在现实中并不是所有发展中国家都能顺利推进国家实现现代化。相比发达国家优越的营商环境和成熟的社会治理体系,大多数发展中国家在经济快速发展、由传统社会向现代社会转型过程中大都面临着各种各样的问题和结构性矛盾。一些发展中国家在发展过程中出现收入差距拉大,内部阶层之间、族群之间矛盾激化,社会不稳定;而另一些国家则表现出政府力量弱小,不能对暴力和犯罪进行有效的打击,同时,在教育发展、社会医疗卫生条件改善等方面也难以进行大规模投资,经济发展所需的良好的基础设施也难以得到充足的提供;还有一些国家则出现政府官员严重腐败,不能对落后的社会经济体制进行有效的改革,难以建立起适应现代化发展的市场经济体制和有效的社会治理体系,进而难以推动收入的持续增长。

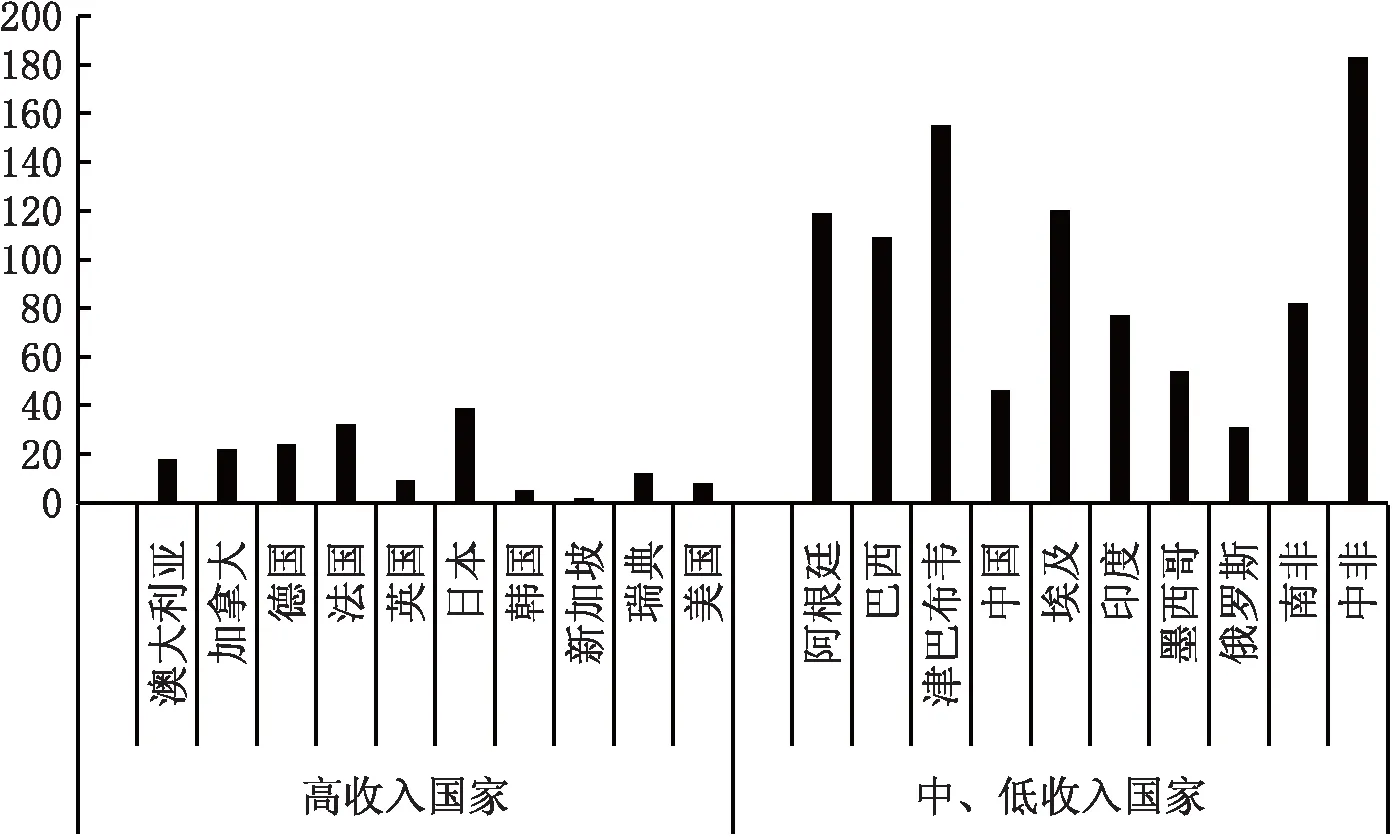

稳定的社会环境与高效的社会治理是中、低收入国家经济快速发展的基础。中、低收入国家只有逐步建立较为完善的市场体系,不断优化营商环境,促进投资效率与实际投资规模的提高,才能持续促进收入的增长。但遗憾的是,中、低收入国家在社会治理和营商环境方面不仅与发达国家存在差距,而且在其发展过程中并非都是向积极的方向发展。图5显示的是世界银行公布的2018年世界部分国家营商便利指数比较排名(1 = 最有利于营商的法规),相比高收入国家,中、低收入国家营商便利情况普遍较差,投资环境不乐观。国家政策和制度评估(CPIA)是世界银行开发的用以综合评估发展中国家政策和体制框架质量的衡量指标,分值在1~6分之间,1分代表最差,是国际开发协会(IDA)向贫穷国家提供优惠贷款配额的重要参考依据。从图6可以看出,中等收入国家在经济管理方面的政策和制度框架的质量总体上优于低收入国家,但也可以明显看出,自2006年以来,低、中等收入国家在提高经济管理政策和制度框架的质量方面几乎没有取得进展,甚至总体上处于下滑的趋势。

图5 2018年世界部分高收入国家与中、低收入国家营商便利指数比较(1=最好)(资料来源:世界银行数据库)

图6 中、低收入国家国家政策和制度评估(CPIA)—经济管理集群均值的变化趋势(资料来源:世界银行数据库)

(二)发展中国家跨越低、中等收入均衡的方法与路径

图7 中、低收入国家跨越中、低收入均衡的路径

如图7所示,中、低收入国家由于具有劳动力成本低、资本积累少,边际投资效率高等特点使得其在缩小与高收入国家的差距存在优势,但是,同时也存在诸多天然劣势。因此,如果发展中国家有效改善国内经济发展的环境,但对不适应现代经济发展的方面不能进行持续的变革,那么经济增长很可能遵循一定的路径走向中、低收入均衡,最终使得经济增长速度向世界水平收敛。对于发展中国家的经济增长政策而言,最重要的便是防止经济增长陷入中、低收入均衡,实现经济持续快速发展,跨越中、低收入均衡。因此,发展中国家不仅需要对国家治理体系进行有效的现代化改革,不断提升人力资本,改善基础设施,而且需要持续改善国内的投资环境,提升实际投资增长率和单位投资效率,协调好实际投资与持平投资之间的关系,尽可能延后收入均衡点的到来。具体来看,发展中国家一方面可以通过不断提高实际投资的规模,另一方面也可以通过降低持平投资的斜率,有效延后均衡点,实现收入的长期增长。提高实际投资规模需要发展中国家持续改善投资环境,吸引外部投资,提高国民收入中用于投资的比例,使得国民收入更多地用于人力资本投资或者生产性投资。而持平投资方面,发展中国家需要大力对教育进行投资,促进科学技术的传播和普及,提高劳动力适应现代化生产的能力。同时,还可以通过产业政策和税收政策等方法不断鼓励本国科技企业进行技术积累,提高科学技术的发展速度。此外,处于现代化初期的国家还可以倡导“少生优生”等人口措施,缓解经济起步期的人口压力,提高单位有效劳动资本存量的增长速度。

五、跨越低收入均衡:中国改革开放40年发展的经验

(一)改革开放以前中国处于低收入均衡的表现

图8 1961—1980年中国人均GDP及其增长率与世界的比较(资料来源:世界银行数据库)

改革开放以前,中国曾长期遭受到以美国为首的西方阵营的经济封锁,20世纪50年代末,苏联也停止对华援助,中苏关系逐渐恶化,中国的发展面临较为严峻的外部条件。同时,产业发展战略由于没有遵循比较优势,经济增长主要依靠重工业的发展,大量的劳动力资源没有得到合理的使用[19],导致我国经济发展在改革开放以前很早就进入了低收入均衡。从图8可以看出,20世纪60年代初到80年代初,相比中等收入国家、高收入国家以及世界所有经济体的平均人均GDP的增长,中国人均GDP增长率的波动较大,但是,总的趋势却与世界平均水平基本持平,在这20年间,高收入国家的人均GDP的年平均增长率为3.46%,中等收入国家人均GDP的年平均增长率为3.18%,世界所有经济体人均GDP的年平均增长率为2.69%,中国人均GDP的年平均增长率为3.39%,高于世界平均水平,但是,却低于高收入国家。以2010年不变价格计算,在这一时期,中国的人均GDP从191.79美元增长到了326.76美元,增长了1.7倍,却依然处于最不发达国家的行列。而高收入国家的人均GDP则从11920美元增长到了22944美元,1961年是中国的62倍,到1980年已经是中国的70倍,中国与世界高收入国家的差距在不断拉大。可以预见的是,由于处于低收入均衡,如果中国不进行相应的改革和开放政策,那么与世界的收入差距不仅不会收敛,反而可能会越来越大。

(二)中国对外开放、对内改革与打破低收入均衡

图9 1980—2018年中国人均GDP及其增长率与世界的比较(资料来源:世界银行数据库)

20世纪80年代后,中国从“以阶级斗争为纲”转移到了发展经济和改善人民生活水平上来,并且积极改善与美国等西方国家的关系,稳定的内外环境为中国经济快速发展打下了基础。同时,中国进行了对外开放和对内改革两大举措,积极促进国内经济的发展。对外开放政策主要从两个方面打破了改革开放以前的低收入均衡。首先,积极主动学习和引进国外先进生产技术以及外商资本直接在中国投资建厂促进了我国知识和技术水平的增长。其次,外商直接投资也直接提高了我国的实际投资水平,使实际投资曲线偏离了低收入均衡的投资曲线,收入的均衡点向上移动。对内改革则主要包括如下方面,一方面农村家庭联产承包责任制改革,通过制度的转轨直接提高了农村地区的劳动生产率,这是改革直接释放出来的红利。另一方面,经济体制的改革和市场经济的逐步建立不仅提高了资源配置的效率,也为投资效率的提高提供了可能。同时,允许劳动力在城乡间流动为中国经济发展释放了巨大的人口红利,价格低廉的劳动力在较长一段时期成为中国经济发展的比较优势,吸引了更多外国资本流向中国。劳动力向城市和沿海地区流动既促进了自身的人力资本的积累,也间接促进了中西部地区资本的积累和经济的发展。此外,中国较为严格的计划生育政策使得中国的总和生育率快速下降到更替水平2.1以下,较低的生育率也为中国经济增长提供了较大的机会窗口,并促进了中国家庭内部储蓄和教育投资的快速提高[31]。如图9所示,经过一系列政策调整和改革,中国经济增长打破了改革开放前的低水平均衡的局面,1980—2018年,中国年均增长率达到了8.49%,而这一时期世界的年均增长率仅为1.42%,高收入国家为1.66%,中等收入国家的增长率为2.68%。得益于经济的快速增长,中国人均GDP与世界的差距正在快速缩小,以2010年不变价格计算,中国的人均GDP从1980年的347美元,仅为世界人均GDP的5%,2018年达到了世界平均水平的71%,中国经济通过改革和政策调整打破低收入均衡取得的巨大成就显而易见。

六、中等收入均衡与跨越中等收入均衡

与低收入均衡相对应的是,发展中国家还面临着中等收入均衡。但与低收入国家在现代化起步阶段便陷入了经济均衡的特点不同的是,中等收入均衡是发生在国家的现代化进程之中,其表现是经济增长速度下滑,向世界平均水平收敛,与高收入国家的收入差距逐步扩大。与中等收入均衡相对应的是中等收入陷阱或拉美国家陷阱,后者也是在描述一些发展中国家在经历一段高速发展过后,经济陷入缓慢增长或者增长停滞,同时面临贫富差距拉大、政府腐败、社会矛盾激化等一系列问题[29]。由于中等收入国家与高收入国家不处于同一条投资曲线上,在投资和要素边际收益递减规律作用下,如果依然按照以往增长路径,不对经济结构进行相应的调整和升级,中等收入国家的经济增长则会进入均衡状态。从技术进步方面来看,中、低收入国家可以学习和引进发达国家的先进科技,但是,科技追赶到一定时期后,需要经历从学习和引进向自主创新的转换过程,如果这个过程十分缓慢或者不成功,或者在科技追赶时期便面临先进科技国家的技术壁垒,那么发展中国家技术进步速度的快速下降也会使得经济增速的下降[32]。此外,正如上文提到的那样,由于国家治理能力的差异,中、低收入国家如果不能很好处理其发展过程中面临的各种社会矛盾,则可能会威胁到本国的投资环境,这对中等收入国家经济的持续增长显然是不利的。

(一)巴西进入中等收入均衡的特点

图10 巴西人均GDP与世界的比较(资料来源:世界银行数据库)

巴西进入中等收入均衡的特征较为明显,1964年巴西军政府上台,此后经济开始复苏并实现快速增长。如图10所示,在20世纪60年代中期到80年代初期,巴西保持了10多年的快速增长,年均增长率超过了6.2%,1965年,巴西人均GDP为3685美元,只有世界人均GDP的85%,到1981年,巴西的人均GDP达到了8349美元,相比1965年增长了2.3倍,达到了世界人均GDP的1.3倍。但是,由于采取了错误的经济增长战略,导致政府债务快速增长,1981年,巴西经济增速出现断崖式下跌,此后,巴西一直面临国内政治极不稳定、经济管理不善、社会矛盾突出等问题,巴西经济长期处于低迷状态[16]。1980—2000年的20年间,巴西的年均增速仅为0.56%,2000年以后,巴西的经济增速虽然有所增强,但也仅是向世界平均水平收敛,2000—2018年,巴西人均GDP的增速约为年均1.4%,而这一时期世界人均GDP的增速为1.6%。巴西自20世纪80年代后经济进入中等收入均衡的一个后果便是与高收入国家的差距逐渐拉大,1981年,高收入国家的人均GDP大约为巴西的2.7倍,但是,2018年高收入国家的人均GDP已经是巴西的3.9倍。如果巴西不能采取正确的经济增长方式,不能对经济结构进行调整,不能摆脱中等收入均衡,难以促进经济增速的提高,那么巴西与高收入国家的收入差距将会进一步扩大。

(二)韩国跨越中等收入均衡的启示

韩国是少数从低收入国家跨越中等收入并成为高收入国家的经济体。自20世纪60年代以来,韩国的经济开始突破低收入均衡,经济增速开始明显高于世界平均水平。从长期经济增长来看,韩国经济虽然在1980年和1998年经历了大幅波动,但是,总体上保持了十分稳定的高速增长。20世纪60年代后,韩国开始有计划、有重点地推动经济和产业发展,从图11可以看出,20世纪60~70年代,韩国确立了工业化发展战略和出口导向型战略两大发展战略,大力吸引外资,为经济持续快速发展奠定了基础。80年代后,韩国政府逐步主动放弃粗放的增长模式,提出了科技立国的发展思路,政府鼓励和扶持的重点转向了技术密集型产业,科技发展重点从技术引进转向技术研发,在此期间,韩国建立了一大批科研机构,通过产业政策促进技术研发,发展高科技产业[33~34]。在Chandra等[29]看来,韩国成功之处在于其遵循了国内的比较优势进行经济发展,在市场经济的基础上,通过“有为的政府”推动国内要素和产业进行有序的转型升级,并使得韩国经济保持了几十年的高速增长。1960—2000年的40年间,韩国人均GDP保持了年均增长7.1%的增长速度,缔造了“汉江奇迹”,以2010年的不变价格计算,韩国人均GDP则从940美元增长到了15600美元,直接从低收入国家一跃成为高收入国家,成功打破了低收入均衡和中等收入均衡。2000年以后,韩国增速开始下滑,与世界平均增速收敛,开始进入高收入均衡,即便如此,2001—2018年,韩国依然保持了3.2%的年平均增速,远高于高收入国家1.3%的年平均增速。

图11 韩国人均GDP与世界的比较(资料来源:世界银行数据库)

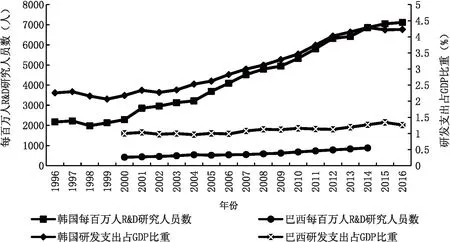

1990年韩国的人均GDP为8464美元,此时巴西的人均GDP为8389美元,两国基本上处于相同的发展阶段,但是,2018年韩国已经成为人均GDP超过了26700美元的高收入国家,而巴西则仍然是人均GDP刚超过10000美元的中等收入国家,年平均增速显著慢于韩国。两国的收入增长之所以会产生这样的差距,在于内部经济结构的差异。韩国得益于政府在20世纪80年代推动经济结构由低端制造向高端制造转型升级,确立科技立国的战略,在20世纪80年代后,科技发展取得了长足进步。从图12可以看出,1996年,韩国研发支出占GDP的比重已经高达2.26%,每百万人(R&D)研发人员也已经高达2173人,而巴西在2000年这两项指标则分别为0.89%和541人。2000年以后,韩国经济放缓,年均增长率从超过6%降到3%左右,但是,这一时期韩国科技投入却在显著增长,2016年,韩国研发支出占GDP的比重已经高达4.2%,相比1996年增长了近1倍,每百万人(R&D)研发人员也已经增长到了7113人,是1996年的3.3倍。相比之下,巴西2016年研发支出占GDP的比重仅为1.2%,与2000年相比基本没有变化,而每百万人(R&D)研发人员也只有881人,不到韩国的1/8。除了科技之外,韩国和巴西在营商环境等方面也存在十分明显的差距,来自世界银行数据库的资料显示,2018年韩国营商便利指数在全世界排名第5,高于大多数高收入国家,而巴西的营商便利指数在全世界排名109,投资环境也亟需改善。

图12 韩国和巴西科技发展的比较(资料来源:世界银行数据库)

七、结论与启示

新古典经济增长理论认为,由于资本存在边际收益递减的规律,而且中、低收入国家单位劳动资本存量较低,那么发展中国家投资收益率将高于发达国家,因此,发展中国家的收入增长将会快于发达国家,世界收入差距将逐渐收敛。但遗憾的是,世界经济的发展过程中,不同国家之间的收入差距不但没有收敛,反而进一步扩大。为了解释这一原因,本文发现,由于发展中国家、发达国家处于不同的投资曲线和平衡增长路径,发展中国家与发达国家的收入差距不但不会缩小,反而可能会进一步扩大。根据不同国家经济结构的差异,本文把世界上的不同均衡过程和均衡路径分为三种:低收入均衡、中等收入均衡和高收入均衡,顾名思义,三种均衡增长状态意味着经济发展在低收入阶段、中等收入阶段和高收入阶段均有可能进入均衡状态,而均衡增长的结果是经济增长的速度与世界平均增速收敛。在现实中,这样的例子并不鲜见,很多低收入国家的经济增速并没有显著高于高收入国家和中等收入国家。同时,大多数中等收入国家则陷入“中等收入陷阱”,经济增长面临诸多问题。而大多数高收入国家的经济增长也没有停滞不前,反而拥有较为强劲的动力。但是,也有一些国家打破了均衡状态,例如中国通过改革开放打破了低收入均衡,经济实现向中、高收入发展,韩国也通过“有为的政府”在市场经济的基础上,遵循经济的比较优势推动产业发展和转型升级,顺利从低收入国家变成高收入国家。因而,本文得出以下启示。

第一,低收入均衡和中等收入均衡是发展中国家与发达国家差距拉大的原因。显然,由于发展中国家与发达国家处于不同的均衡路径,发展中国家在收入较低的经济发展阶段,其经济增速就向世界平均经济增速收敛,那么发展中国家则很难缩小与高收入国家实际收入的差距。

第二,每个发展中国家都有可能陷入低收入均衡和中等收入均衡。这是因为中、低收入国家在促进国家现代化进程中,国家内部面临诸多结构性矛盾,一旦发展中国家政府不能很好处理这些矛盾,则可能引发一系列社会问题,这会影响国家的投资环境和资本积累速度,进而影响经济的高速增长。同时,发展中国家在世界市场中面临不完全竞争市场,发展中国家在资本积累、科技进步等方面处于天然的劣势。

第三,发展中国家应当重点思考如何打破中、低收入均衡增长路径,实现经济的快速增长。由于中、低收入国家与高收入国家面临不同的均衡增长路径,对于发展中国家而言,最重要的是要关注如何打破中、低收入均衡。总的来看,持续推动社会经济体制改革、促进国家治理体系现代化、促进社会和谐稳定、优化营商环境、促进投资规模和投资收益的提高、持续推动人力资本投资等都是发展中国家打破中、低收入均衡的重要手段。

第四,自由主义的社会经济政策和市场经济体制不完善都有可能使得发展中国家经济过早进入均衡状态,与发达国家的收入差距拉大。如果发展中国家奉行自由主义的社会经济政策,削弱政府力量,放弃对原本并不十分完善的市场体制的调整和优化,无力推动社会体制和经济体制的现代化改革,那么发展中国家不仅无力在国家治理能力等方面缩小与发达国家的差距,而且也无力缩小在基础设施、医疗卫生、教育等公共服务方面的差距。一旦发展中国家不能进一步促进国家治理体系的现代化,无力进一步优化本国的投资环境,那么发展中国家经济增长将会循着既有的发展路径,走向中、低收入均衡。此外,市场经济作为资源配置最有效的方式,如果市场上存在过多的垄断和行政干预的力量干扰市场信号,甚至直接替代市场进行资源配置,那么也会使得社会资源配置效率下降,最终也会阻碍经济的快速发展,降低收入的增速。