中轴线:一条永恒的金线

2020-04-07

建筑大师梁思成眼中的北京中轴线是这样的:“一根长达八公里,全世界最长,也是最伟大的南北中轴线穿过全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。前后起伏、左右对称的体形或空间分配都是以这中轴线为依据的;气魄之雄伟就在这个南北引伸、一贯到底的规模。”这条纵贯古都南北的中轴线,重如脊梁,灿若金线。

说起北京、北京历史文化,相信很多人会把目光聚焦到北京中轴线。

北京中轴线是自元代至今北京城市东西对称建筑的对称轴。北京城市中轴线是北京古城的灵魂与脊梁,蕴含着中华民族深厚的文化底蕴、哲学思想,也见证了时代变迁,体现了大国首都的文化自信。这条世界上现存最长的城市中轴线,汇集了北京古代建筑的精髓,承载着华夏文明的精彩印记。

溯·前世传奇

“中轴线”是一个建筑术语。中国的古人没有明确提出“中轴线”这一词汇,但它明显存在于中国传统建筑和城市格局中,这源于中国古人北极崇拜的居中观。都城中轴线是轴线发展的极致,它所展示和承载的是一座象征天下统治中心的城市“脊梁”。无论是目前考古发现的最早具有明显中轴规划的曹魏邺城,还是具有极其规整的棋盘式格局的唐代长安,抑或是出现三重城墙套合形式的北宋汴京,都反映出中国历代努力追求形成都城中轴线。直到元世祖忽必烈时期大都城的营建成功,才出现了最接近《周礼·考工记》提出的理想都城的模式,从而初步确立了今天北京中轴线的雏形。明清时期,北京中轴线既有继承又有发展,整体轴线架构更加明确,皇城地位进一步突出,成为体现皇权至上和传统礼制最为成功的模式。

探·大国意蕴

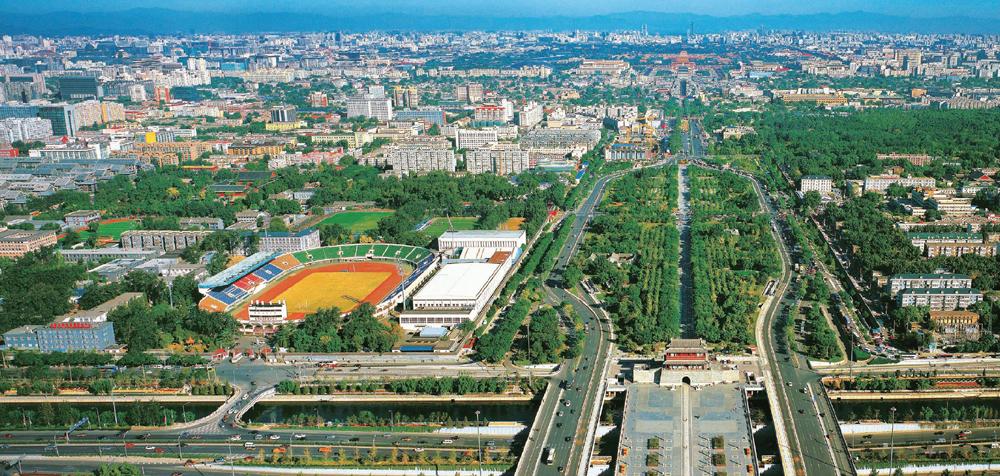

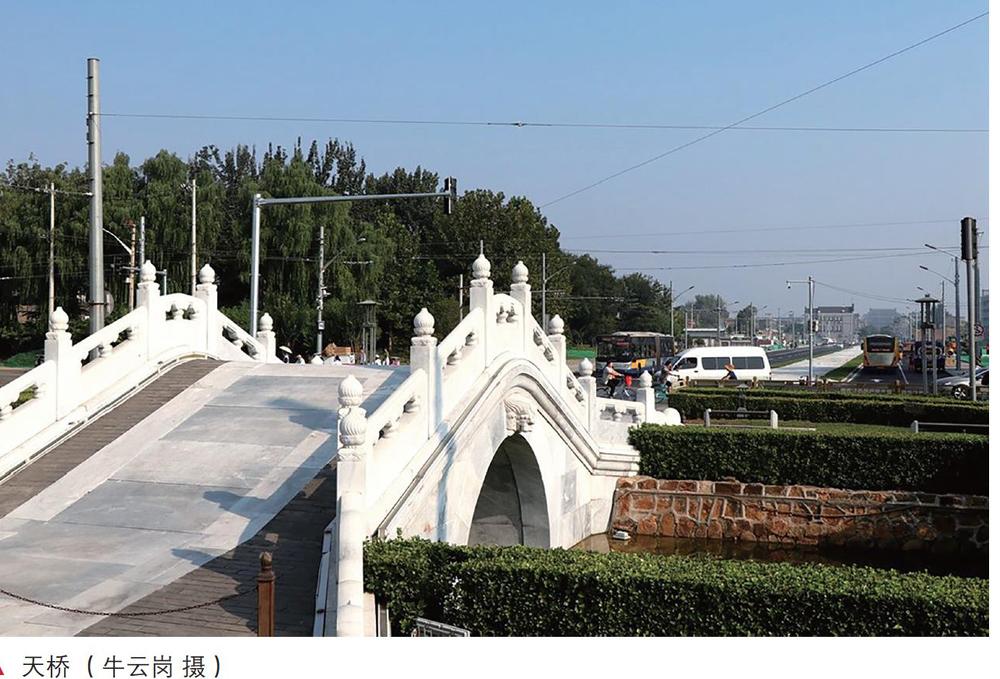

北京中轴线是古都北京的灵魂和脊梁。它南起外城永定门,经天桥、内城正阳门、大清门、天安门、端门、午门、太和门,穿过太和殿、中和殿、保和殿、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、神武门,越过景山万春亭、寿皇殿、万宁桥、鼓楼,直抵钟楼的中心点,长约7.8公里,将北京的外城、内城、皇城和宫城串联起来,鲜明地突出了九重宫阙的位置,体现了“王者必居天下之中”的思想。同时,按照传统的“隆宗庙、崇阙坛”的规制,天坛、先农坛、太庙、社稷坛等对称排列于中轴线的两侧。其他建筑均沿着这条代表帝王权威的中轴线铺陈开来,如同地上一座星罗棋布的“紫薇垣”。中轴线上的主体建筑平衡对称、高低有别、错落有序,代表了北京古代城市建筑的精髓。北京中轴线严谨、中庸、有序,体现了尊卑有差的价值观以及天人合一的信仰,是中国传统文化思想在都城建设上的反映。

话·今生故事

历经明清时期、中华民国,到1949年之后的中华人民共和国,今天北京中轴线的核心主题发生了重大变化,即从以皇权为中心到以人民为中心的转变。其最重要的体现就是紫禁城转变为故宫博物院,天安门宫廷广场成为人民的广场,皇家坛庙成为人民的公园,钟鼓楼的报时功能转变为民众教育功能等等。這种功能的变化不仅顺应了新的时代要求,也体现了中轴线作为北京城市规划发展的“基准线”,对数百年的社会变迁呈现出的巨大包容性。随着北京城市建设的发展,中轴线北延南伸,在传承和创新中焕发出新的时代光彩。《北京城市总体规划(2016年-2035年)》这样定位中轴线及其延长线:是体现大国首都文化自信的代表地区。既要延续历史文脉,展示传统文化精髓,又要做好有机更新,体现现代文明魅力。

一线中轴,承古通今。这条从历史深处走来的生命之轴,正在成为集中体现古都保护和城市发展的发展之轴,乘北京中轴线“申遗”之东风,在新时代定能再绽异彩。

(作者:首都博物馆《读城——探秘北京中轴线》展览大纲执笔人)