《政事论》与考底利耶国际关系思想研究

2020-04-07高刚

高 刚

【内容提要】 《政事论》是印度古典现实主义代表作,它阐释了一系列国家治理、巩固政权和实现霸权的方法,其作者考底利耶也被称作“印度的马基雅维利”。其中代表性的国际关系思想有:区分敌我、寻找盟友的曼荼罗国际体系观;分析综合国力的国家构成七要素理论;曼荼罗体系无政府状态下的现实主义安全观;依据敌我实力对比而选择的“六种对外政策”。它们指导着征服国发展自身力量、寻找合适盟友、运用有效策略削弱并战胜对手,最终实现本国发展壮大和霸权崛起。考底利耶思想构成了当今印度外交战略和安全理念的重要泉源,也逐渐影响和塑造着印度的外交政策。目前国内尚无《政事论》完整中译本且相关研究仍相对滞后,学界对此应加以重视并加快推进相关研究。

考底利耶(Kautilya,约公元前350年至前275年)①也被译为考提里亚、㤭底利耶、㤭祗厘耶、廓提腊或柯迭耶,此外他又名阇那伽(Chanakaya)或旃那迦。是印度历史上有名的战略家和政治家,也是孔雀王朝开国皇帝旃陀罗笈多(Chandragupta Maurya)的重要谋臣和首任宰相。他是俾斯麦式的人物,辅佐旃陀罗笈多夺取帝位并建立起印度历史上首个统一中央集权的大帝国孔雀王朝,结束了印度长期邦国林立、分裂动荡的局面。②吴于廑、齐世荣主编:《世界史·古代史编》(上卷),北京:高等教育出版社,2011年,第128 页。考底利耶关于国家统治、对外政策和实现霸权的一系列思想都集中体现在《政事论》③《政事论》梵语原名Arthaśāstra,英译名主要有Arthashastra , Science of Politics,Science of Polity ,Science of Political Economy , Science of Politics and Administration , The Science of Material Gain , Treaties on Polity。国内学者对此书有《政事论》《政务书》《利论》《实利论》《政治经济论》或《治国安邦术》等不同称谓。一书中。当代学者称《政事论》为最早用历史实证方法阐述国家和均势理论的梵文经典,考氏也由此被视为“第一个系统叙述国际关系”的人。④倪世雄等著:《当代西方国际关系理论》,上海:复旦大学出版社,2001年,第14 页。考底利耶的思想对印度众多政治精英都颇具吸引力。尼赫鲁曾在《印度的发现》中对考氏行事风格、思想深度及政治成就予以高度评价,他将考底利耶称为“印度的马基雅维利”,并说“(考底利耶)在各方面较之马基雅维利都是更为伟大的人物”。⑤[印]贾瓦哈拉尔·尼赫鲁:《印度的发现》,向哲濬、朱彬元、杨寿林译,上海:上海人民出版社,2016年,第101—102 页。此外,尼赫鲁外交事务主要助手K.P.S.梅农(K.P.S. Menon)也强调考底利耶现实主义是对印度在国际政治领域中理想主义的一种有用纠正。⑥K.P.S. Menon, Delhi-Chungking: A Travel Diary, Bombay: Oxford University Press,1947, p.29,转引自随新民:《印度对中国的认知与对华政策》,郑州:河南人民出版社,2008年,第35 页。时至今日,《政事论》和考底利耶古典现实主义思想仍能为印度战略决策者提供某种政治启发和战略指导。

一、《政事论》基本情况

《政事论》全书15卷、100 多章、5000 多节,内容涉及行政、法律、农业、经济、外交和军事等各个方面。其梵语原名为“Arthaśāstra”,artha表示“利”或“物质收益”,śāstra意为“方法和科学”,所以其字面含义是“关于物质收益的科学”。⑦下文中梵语名词均采用IAST(国际梵语转写字母)斜体书写,同时为拼写方便,省略其中的转音符号。此书在历史上曾一度失传,直至1904年印度学者沙玛沙斯特里(R. Shamasastry)发现该书手抄本并于1915年出版英文译本,它才再次进入公众的视野。①L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, NewDelhi: Penguin Books India, 1992, pp.13-23;Rashed Uz Zaman,“Kautilya and Strategy,”in Helaine Selin, ed., Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures (Third Edition), Dordrecht: Springer Reference, 2016, p.2423.对《政事论》实际作者和成书时间,学界长期以来都存在着各种说法。传统观点认为,它是公元前4 世纪后期由考底利耶所著,但有反对者认为《政事论》是较晚的著作,它只是以考氏思想为基础,其最终成型是在公元2 世纪至4 世纪。②[澳]A.L.巴沙姆主编:《印度文化史》,闽光沛等译,北京:商务印书馆,1997年,第56 页;著名历史学者饶宗颐先生认为《政事论》成书于公元前4 世纪末期;钱文忠认为此书完全成书不可能早于公元前316年,他也提及学者托马斯·特劳斯曼于1971年用电脑技术分析出,《政事论》第二册撰写时间不会在公元150年前很久。参阅钱文忠:《天竺与佛陀·读饶宗颐先生〈梵学集〉》,上海:上海三联书店,2013年,第119 页;Thomas R. Trautmann, Kautilya and the Arthaśāstra: A Statistical Investigation of the Authorship and Evolution of the Text, Leiden: E. J. Brill, 1971。也有学者认为,考底利耶写作了此书早期的一部分,后世在此基础上进行了增补或删改,但《政事论》核心部分是考底利耶的思想。③雷海宗:《世界古代史纲要》,天津:天津人民出版社,2016年,第45 页;[美]斯坦利·沃尔波特:《印度史》,李建欣、张锦东译,上海:东方出版中心,2013年,第53—54 页;崔连仲、武文:《古代印度文明与中国》,长沙:岳麓书社,2007年,第185 页。尽管具体成书年代未定,但此书论述的内容反映了孔雀王朝时期的部分社会情况,这在塞琉古驻华氏城大使麦加斯梯尼(Megasthenes)著作残篇中得到了证实。④[英]阿诺德·汤因比:《人类与大地母亲》,徐波译、马小军校,上海:上海人民出版社,2016年,第249 页。本文认为,该书是一部体系庞大、内容繁杂的古印度综合性论著,客观来看不太可能由考底利耶一人完成。又鉴于印度古典文献有口口相传的传统,该书由考底利耶初创、后世对此继续增补的说法较为可信。所以本文采纳集体创作的观点,同时也认为《政事论》反映了考底利耶的核心思想和部分孔雀王朝时期的社会历史现实。

《政事论》的创作与考底利耶所处历史时代密不可分,他生于印度“列国时代”末期,当时南亚次大陆陷入长期分裂、外族入侵的困局。因此,此书创作初衷是提供一整套的政治方法和策略,帮助明君建立起强大而稳定的国家,使印度彻底摆脱内忧外患的状况。如书中所说,它旨在指导具有雄心壮志的国王进行统治和扩张,助他成为“北至喜马拉雅山、南到大海,从东到西宽1000 由旬”区域的“世界霸主”。⑤L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.543.《政事论》采取了世俗政治观,对于“法”“利”“欲”三种印度传统人生追求,考底利耶认为“利是最高的”,这也是印度人首次将“利”放在“法”的前面。①邱永辉:《印度宗教多元文化》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第65 页。整体而言,《政事论》具有较高的理论抽象性,它提供了众多关于获得和维持权力的方法,是具有规范和理论取向的政治科学著作。②Anusmita Dutta, Manish S. Dabhade,“Diplomatic Theory of Kautilya and Sun Tzu,”International Studies, Vol.51, No.1-4, 2014, pp.169-170.可以说,考底利耶并不是在分析孔雀王朝的历史,而是精心刻画他心中的理想型国家。西方学者对《政事论》评价非常高,认为它在政治思想史上的意义不亚于《君主论》。德国学者马克斯·韦伯(Max Weber)指出“真正激进的马基雅维利主义是存在于《利论》(即《政事论》)一书中,《君主论》一书较之反而变得没有危害”,美国前国务卿亨利·基辛格(Henry Kissinger)在新作《世界秩序》中谈及《政事论》,认为《政事论》是“马基雅维利和克劳塞维茨理论的融合”。③[德]马克斯·韦伯:《学术与政治(第四版)》,冯克利译,北京:生活·读书·新知三联出版社,2016年,第111 页;[美]亨利·基辛格:《世界秩序》,胡利平等译,北京:中信出版社,2015年,第250—251 页。

近年来,印度学界提出要从传统文献中汲取外交智慧,发掘本土战略思想以创造出具有印度特色的国际关系理论,因此印度国内对《政事论》的研究不断趋热。④目前已有相关理论建构的尝试,参阅Deepshikha Shahi, Kautilya and Non-western IR Theory, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019.2012年,印度重要智库国防研究与分析所(IDSA)召开关于考底利耶思想与当代印度外交的专题研讨会,并在此基础上出版了涉及外交、情报、安全和战争问题的多卷本学术文集。⑤P. K. Gautam, Saurabh Mishra and Arvind Gupta, eds., Indigenous Historical Knowledge: Kautilya and His Vocabulary (Volume I-III), New Delhi: IDSA/Pentagon Press, 2015-2016.2017年,印度前外交秘书萨仁山(Shyam Saran)在专著中总结分析了印度外交政策的思想来源和历史变迁,关注印度早期思想家对印度外交政策的影响,也特别强调考氏思想在地缘政治方面对印度外交的借鉴意义。⑥Shyam Saran, How India Sees the World: Kautilya to the 21st Century, New Delhi: Juggernaut, 2017.2019年,印度德里大学召开“考底利耶与当代世界”专题研讨会,辨喜国际基金会负责人阿尔文德·古普塔(Arvind Gupta)在主旨发言中表示《政事论》是古印度战略思想的丰富宝藏,呼吁印度年轻学者要重视对这部治国理政经典的研究,发展出适合当代地缘政治现实的新《政事论》。⑦Vivekananda International Foundation,“International Conference on ‘Kautilya and the Contemporary World', University of Delhi, 17 Mar 2019,”March 20, 2019, https://www.vifindia.org/directorremarks/2019/march/20/international-conference-on-kautilya-and-the-contemporary-world.此外,广受认可的R.P.坎格尔版英译本《政事论》目前已重印至第9 版,①R.P. Kangle, the Kautilya Arthasastra, Delhi: Motilal Banarsidass Publisher Pvt Ltd, 9th reprint, 2019.由此也可窥见印度学界对《政事论》研究的重视程度。

二、《政事论》和考底利耶国际关系思想

国际关系和对外政策在考底利耶的论述中占据重要地位,他明确表示:“一国的福祉有赖于积极的对外政策。”②L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.551.《政事论》全书约四分之一的部分对国际关系进行了全面深刻而又富有创见的分析,其中有代表性的国际关系思想有曼荼罗国际体系观、现实主义国家安全观、国家构成七要素理论和六种对外政策。

(一)曼荼罗国际体系观

“曼荼罗”(mandala)本是印度宗教中的概念,其代表图形是一系列同心的环状图。在分析征服国同周边国家关系时,考底利耶借用并发展了此概念,形成了以征服国为中心、有十二种国家类型的曼荼罗国际体系(rajmandala)(如图1 所示)。③考底利耶采取“朕即国家”式思维,原文以国王代指整个国家,因此“曼荼罗体系”也被称为“国王圈”理论。为符合现代国际关系的分析习惯,本文中使用“国家类型”的表述。曼荼罗体系是一种无政府状态的体系,征服国与其邻国处于安全困境之中。其中各国关系的基本推演逻辑是:征服国的邻国是其潜在或真正敌国;同邻国接壤的国家,则是征服国的友好国家;同友好国家相邻的国家会是敌国的友好国家;向外以此类推。因此,曼荼罗体系可以被视作以本国为中心的区分敌我、寻找盟友的敌我联盟体系,或以本国为轴心、盟国为外环以夹击敌国的轴辐联盟体系。④张金翠:《〈政事论〉与印度外交战略的古典根源》,《外交评论(外交学院学报)》2013年第2期,第125 页。需要注意的是,征服国是分析的基点,其他国家的称谓只是形容其与征服国的关系,并不代表“征服国”或“敌国”有好坏之分。客观来看,曼荼罗体系中的国家身份都是各方以本国为中心向外推演,各国自视都是“征服国”,因此对于“征服国”的建议也适用于其他国家。

征服国、敌国、中间国、中立国是曼荼罗体系中的四个重要行为体。其中,征服国处于中心位置,其他国家类型都是根据其与征服国的关系来确定的。敌国是征服国的直接邻国和潜在敌国,征服国要不遗余力削弱敌国,一旦时机成熟就要发起一场针对敌国的战争,即使有重大伤亡和财富损失也在所不惜。①L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.541, p.547, p.555.中间国和中立国是另两种因地理位置特殊而产生重要影响的国家:中间国与征服国、敌国都相邻,它有能力帮助这两个国家又能将它们分别摧毁;中立国是与上述国家都不接壤的国家,或是强大到足以帮助上述三国又能将它们分别摧毁的国家。②L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.558.中间国和中立国的身份不是固定不变的,随着征服国不断向外扩张,它们会因与征服国存在新的“共同边界”而成为新的“敌国”。因此,征服国的国家利益在于不让这二者变得过于强大。③L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.645.总体而言,曼荼罗体系有三个主要特征:一是整个国际社会处于无政府状态,各国都希望成为霸主;二是邻国是潜在或真正敌国,敌国应被不遗余力地削弱和消灭;三是邻国的邻国可以暂时成为结盟对象。备受当代国际关系学者关注的是后面两点。它们的思想基础实际上是传统地缘政治思想“邻近国家比距离远的国家更具威胁”④斯蒂芬·沃尔特认为,威胁有综合实力、地缘毗邻性、进攻实力和侵略意图等四种主要来源。其中,地缘毗邻性构成威胁的原因在于,国家投送实力的能力随着距离而产生变化,距离越近则影响越大。参阅[美]斯蒂芬·沃尔特:《联盟的起源》,周丕启译,上海:上海人民出版社,2018年,第21 页。和古典外交实践原则“敌国的敌国即盟友”。从外交实践的角度来看,曼荼罗体系下会衍生一种“远交近攻”式策略,即为了对付邻近敌国而同远处的国家暂时结盟,待消除近敌之后,远处国家则成为需要消灭的“新邻国/敌国”。

图1 曼荼罗国际体系示意图

(二)现实主义国家安全观

在国家安全观方面,考底利耶采取现实主义安全观,他认为在无政府状态下国家的唯一生存途径是成为权势最大的征服者。只有自身规模和实力足够强大、国内政局稳定,才能遏制周边大国的入侵。①Kishan S. Rana, Inside Diplomacy, New Delhi: Manas Publication, 2000, p.41.如进攻性现实主义所说“确保自己生存的最佳方式就是成为体系中最强大的国家。一国的实力越是强于对手,对手攻击或威胁其生存的可能性就越小”。②[美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海:上海人民出版社,2003年,第46 页。因此,考底利耶坚持“实力至上”的原则,主张最大程度地提高国家实力。在国家实力构成方面,《政事论》颇具创见地提出了国家构成的七要素“国王、大臣、领土及人口、关塞、财政、军队、盟友”,并强调要在这七个方面发展本国和削弱敌国。③L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.119.实际上,从国际关系的角度来看,上述要素大体上就是国家实力的构成要素。在此可以对照1975年美国学者克莱因(Ray S. Cline)提出的衡量国家综合实力的“克莱因方程式”:

其中,Pp是国家实力,C是国家基本实体(包括领土和人口),E是经济实力(收入、能源、矿产、生产能力、贸易),M是军事实力(战略平衡、作战能力、军备程度),S是战略意图,W是推行国家战略的意志(国家整合水平、领导人能力、国家利益的战略相关性)。④阎学通、何颖:《国际关系分析(第三版)》,北京:北京大学出版社,2017年,第126 页。就《政事论》的“国家七要素理论”而言,其中领土人口、关塞属于C;财政属于E;军队和盟友属于M;国王和大臣属于W;至于战略意图S,“消灭敌国并发展壮大成为霸主”就是《政事论》中的嵌入性战略目标。基于现实主义安全观,实现此战略意图有两方面途径:对内提升国家实力七个构成要素,实现国家实力最大化;对外积极开展外交行动,尽量削弱甚至消灭对手。⑤George Modelski,“Kautilya: Foreign Policy and International System in the Ancient Hindu World,”The American Political Science Review, Vol.58, No.3,1964,p.551.对外行动方面主要就是下文将会阐述的“六种对外政策”。此外,国际关系中的实力是国际关系行为体对其他行为体实施影响的能力,它反映的是各行为体之间的关系。⑥李少军:《国际政治学概论(第三版)》,上海:上海人民出版社,2009年,第122—123 页。因此,关注自身实力的同时,也要重视与他国的实力对比。《政事论》中也提到国家地位取决于相对实力而非绝对实力,一国的国际地位是由其相较于邻国的进步或衰退决定的。①L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, pp.546-547.在相对收益方面,考底利耶认为无论国家强弱如何,当各方通过一项条约获得的利益是公平的,那么和平方式就会更加可取。如果各方之间的获益不均,那么战争手段就是更好的选择。②L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.541.

(三)灵活务实的外交政策观

考底利耶指出外交实际上是微妙的战争行为,它通过一系列行动来削弱敌人、获得有利于己方的优势,并着眼于最后的征服。③Roger Boesche,“Kautilya's Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India,”The Journal of Military History, Vol.67, No.1, 2003, p.20.但从根本上来说,外交政策的决定因素是国家实力和地位。曼荼罗体系中包含众多实力不等的国家,考底利耶依据不同国家实力地位提出了不同策略,即“六种对外政策”(sadhgunyas)。④国内有研究者将sadhgunyas译为“六重法则”或“对外关系六原则”,参阅张金翠:《〈政事论〉与印度外交战略的古典根源》,《外交评论(外交学院学报)》2013年第2 期,第127—128 页;陈继东、晏世经等著:《印巴关系研究》,成都:巴蜀书社,2010年,第219 页。本文认为,sadhgunyas是依据不同国家实力地位采取的不同对外政策,“六种对外政策”的译法更为符合原意且明白准确。此外,他也提出了更加普遍适用的“四种政治策略”(upayas),即安抚(sama)、馈赠(dana)、离间(bheda)和惩罚(danda),它们具有“胡萝卜加大棒”和“分化离间”的特征。六种对外政策是本文分析的重点,其主要内容如下:

(1)和平(samdhi),即敌国更强大时就应谋求与其和平共处。“和平”通常是不平等的政治合作,主要是弱国向强国做出各种让步以签署相应的和平协定。⑤和平协定分为领土性、经济性、军事性协定,内容是割让领土、向强国朝贡、军队听候强国征召等,参阅George Modelski,“Kautilya: Foreign Policy and International System in the Ancient Hindu World,” p.552.它旨在利用现有资源促进本国发展,同时避免卷入与邻国的冲突,或利用和平条约来巩固同盟关系,等待有利时机以寻求本国利益。⑥L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.548.(2)战争(vigraha),即本国强大时要主动发起战争。战争分为公开战争、隐秘战争和无声战争三种类型,公开战争是在特定时间、地点进行的正式战争,隐秘战争是制造恐慌、突然袭击、趁火打劫、诱敌中计等形式的战争,无声战争是以暗杀敌国领导人、离间君臣关系、散播谣言等间谍活动为标志的战争。⑦L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.563, pp.568-569.(3)对峙(asana),即本国与敌国都不足以战胜对方时,应采取“对峙”政策。①L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.563.对峙是有意避开外部纷乱的政策,旨在充分巩固既有统治成果,抓住时机发展壮大本国力量,等待有利时机采取行动。(4)备战(yana),即当本国国力相较于敌国处于上升态势时就可积极备战,并对敌国以武力威胁或使用有限武力以迫使其接受本国要求。②L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.563.它通常是一种敌对或武力威慑政策,但并未上升到大规模军事行动。(5)寻求保护(samsraya),即当本国衰落或敌国实力增长更快时,应寻求同第三国结盟。③L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.563.不过该政策存在一定风险,而且也常会带来内政外交多方面限制和负担。④例如,弱国修建新的城池、确立王位继承人、实施外交政策等都需要经过强国的许可,参阅George Modelski,“Kautilya: Foreign Policy and International System in the Ancient Hindu World,”pp.552-553.庇护国通常是比邻近敌国更为强大的国家,对更强大的国家表示顺从存在更大的危险。因此,“寻求保护”是比“和平”更次一等的选择,它往往是实力更虚弱的国家与敌国交战状态下的“权宜之策”。(6)两面政策(dvaidhibhava),即与实力相当或实力更强的国家交好,对实力较弱的国家发动战争。需要他国帮助以实现目标时,也可采取“两面政策”。⑤L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.563.“两面政策”通常是弱国为了获得某些利益而采取的政策,一方面向强国妥协让步以实现“和平”,另一方面积极侵扰第三国并与强国共享侵扰行动所获收益。⑥George Modelski,“Kautilya: Foreign Policy and International System in the Ancient Hindu World,”p.553.

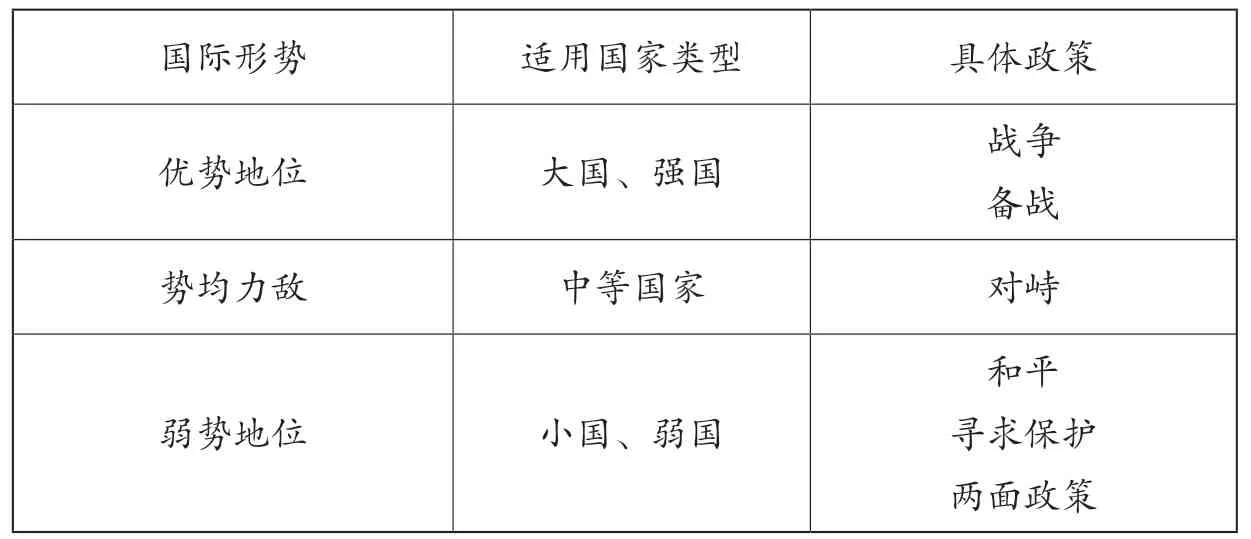

表1 考底利耶六种对外政策表

如表1 所示,大国、强国在对外关系中常处于优势地位,其发展逻辑多是强势和扩张性的,它们会采取“战争”和“备战”等“优势”策略;中等国家往往与敌国势均力敌,它们一般会采取“对峙”的“均势”策略;小国和弱国为了增强自身实力、在夹缝中求生存,会采取“和平”“寻求保护”等“弱势”策略。总体而言,六种对外政策有两个显著特征:一是“相对国家实力”是外交政策选择的具体标准,不同实力地位的国家会采取不同的政策;二是实用主义、目标导向是外交政策选择的最终标准,何种政策更有利于国家的发展就选择该种政策。“六种对外政策”的意义在于,在无政府状态的曼荼罗国际体系中,它为征服国提供了一组务实灵活的策略选择,这些手段的单独或综合运用能够帮助其壮大自身力量、削弱对手。如考底利耶所说,六种对外政策是相互依赖的,如能灵活运用“外交政策智慧链”锁住对手,就可以将对方玩弄于股掌之中。①L. N. Rangarajan, ed., Kautilya: The Arthashastra, p.541.

三、考底利耶思想与当代印度外交实践

《政事论》是印度古代经典政论著作,它连同其他经典一起构成了印度传统思想文化的基础。但是,就《政事论》和考底利耶思想是否对印度外交产生实质影响的问题,学界对此有不同观点。有众多学者认为,考氏思想是印度外交思想重要来源和现实主义战略文化的组成部分,对部分印度政治精英和学者有较大吸引力,对印度外交行为和战略选择有较强的塑造作用,曼荼罗主义也成为当前印度对外政策中不可忽视的理念来源。②宋德星:《印度国际政治思想刍议》,《南亚研究》2006年第2 期,第9—15 页;章节根:《论印度的战略文化》,《国际论坛》2007年第2 期,第70 页;张金翠《〈政事论〉与印度外交战略的古典根源》,《外交评论(外交学院学报)》2013年第2 期,第128—130 页;随新民:《印度战略文化和国际行为:基于争论的案例分析》,《国际问题研究》2014年第1 期,第54—70 页;复旦大学金砖国家研究中心等编著:《全球发展中的金砖伙伴关系》,上海:上海人民出版社,2015年,第181—182 页;Rashed Uz Zaman,“Kautilya: The Indian Strategic Thinker and Indian Strategic Culture,”Comparative Strategy, Vol.25, No.23, 2006, pp.231-247;Michael Liebig,“Kautilya's Relevance for India Today,”India Quarterly, Vol.62, No.2, 2013, pp.99-116.但也有不同观点认为,印度传统文化对独立后印度安全理念和外交战略的影响是有限的,相反英国殖民者的影响是深层次和革命性的。③陶亮:《理想主义与地区权力政治》,昆明:云南大学出版社,2014年,第49 页。一方面,印度独立之初仍保留着英印政府的文官体系,大批英印官员仍照旧处理印度的内政外交。另一方面,以尼赫鲁为代表受过西式精英教育的独立运动领袖,在制定印度外交政策时,其理念也几乎都源于西方政治哲学。但他们总是有意无意从印度传统文化中寻找理论依据,对英国殖民遗产进行“民族化”以后使之成为印度外交安全理念的哲学基础。①吕昭义:《英帝国与中国西南边疆:1911—1947》,北京:中国藏学出版社,2002年,第506—507 页;陶亮:《理想主义与地区权力政治》,昆明:云南大学出版社,2014年,第49—55 页。

在分析考氏思想对印度外交的影响时,确实存在着“难以界定”的问题:印度某些外交政策是受到西方现实主义思想的影响,还是受到以考氏思想为代表的传统思想文化影响,抑或二者都有,这都是值得研究和商榷的。其实,战略文化和外交理念都属于复合型的意识形态,它们并非仅由某种单一因素决定,而是该国地理环境、传统文化、历史经历和社会发展等多种因素综合作用的结果。依照建构主义的观点,战略文化和外交理念作为某种观念并非是固定不变的,相反它们是可以人为地建构和塑造的。所以,印度学者很有可能以考底利耶思想为基础,建构出某种务实灵活的战略文化进而实质性地影响印度的外交实践。近年来,随着印度国内《政事论》的研究不断趋热,考底利耶丰富的国际关系思想逐渐为更多印度学界政界人士所熟知,这或多或少会对印度的外交理念与实践产生某种影响。实际上,透过考氏思想的“棱镜”观察当代印度外交实践时会发现,印度追求世界大国地位、积极倡导不结盟政策、寻求南亚地区优势地位、对南亚小国实行霸权主义等看似矛盾的外交行为可以找到合理的解释。独立后尤其是冷战时期,印度的周边外交活动可谓完美实践了考底利耶的“教导”:在南亚地区遵循曼荼罗体系思想和现实主义安全观,以“征服国”自居对南亚其他国家采取大国主义;对于南亚以外的国家,一方面基于实力对比差异采取不同政策,另一方面也接受了曼荼罗思想中“远交近攻”“敌国的敌国即盟友”的策略。

表2 考底利耶思想视角下的冷战时期印度周边外交实践

具体而言,冷战时期印度的周边外交有三个层面(如表2 所示):(1)小国外交。相较不丹、尼泊尔、斯里兰卡等南亚小国,印度是处于“优势地位”的“大国和强国”,因此它采取了“战争”和“备战”政策。具体表现就是,它在南亚地区实行大国主义和霸权主义,对邻国实施“强势政策”,通过武力威慑、移民蚕食、经济制裁等多种手段控制南亚中小国家,完成对锡金的蚕食吞并、实施对尼泊尔和不丹的控制、采取对斯里兰卡的强势维和,最终确保印度在南亚地区的霸主地位。此外,英迪拉主义和古杰拉尔主义也很好体现了“四种政治策略”(安抚、馈赠、离间和惩罚)的运用。(2)中等国家外交。相较中国和巴基斯坦,印度是“势均力敌”的“中等国家”。因此,印度会采取“对峙”政策,将中巴视为其最直接对手并通过各种手段进行削弱打击。对于中巴这两个直接邻国,印度一方面根据曼荼罗思想的判断,担心中巴联合起来反印,因而对中巴的合作保持警惕;另一方面,同苏联、日本、美国保持友好关系,暗中支持藏独势力以牵制中国,在克什米尔问题上与巴方长期争执不休,支持孟加拉国独立从而肢解巴基斯坦。(3)大国外交。冷战时期在美苏主导的两极格局中,相较美苏两个超级大国,印度是处于“弱势地位”的“小国和弱国”,因此它采取了“不结盟”的“和平”政策,与美苏双方都保持和平。不结盟政策是典型的考底利耶式政策,它不仅维护了印度的独立自主和外交灵活性,使印度获得了来自美苏两大阵营的大量经济、技术和军事援助,极大地促进了印度国内的经济发展和政局稳定。此外,坚持不结盟也为印度在国际社会中塑造了“不结盟运动领袖”的国家形象,使其在第三世界赢得了广泛的道义声望。

结语

目前国内尚无《政事论》完整中译本,①仅有部分节选译文,参阅胡光利:《政事论》(摘译),收录于崔连仲主编:《世界军事后勤史资料选编·古代部分(公元前3500—公元476)》,北京:金盾出版社,1990年,第198—220 页;晋劼:《政事论》(摘译),收录于崔连仲等选译:《古印度帝国时代史料选辑》,北京:商务印书馆,1989年,第25—52 页。学界对《政事论》的研究仍相对匮乏,除为数不多的几篇论文外,其他只有零星论述散见于印度史和印度外交研究著作之中。学界需重视对《政事论》和考底利耶思想的研究,并尽早着手《政事论》翻译工作。此外,在后续研究中要注意两方面问题:

一是评价考底利耶时要避免符号化和标签化的论断。实际上,他同修昔底德、马基雅维利一样思想内涵丰富但极易被狭隘地界定与运用。考氏虽主张对外扩张,但他认为国王是为全体国民的福祉和利益而奋斗,征服是为了创造稳定局势以给更多地区带去幸福。战争胜利之后,要优待被俘士兵和百姓,按照原有方式治理被征服领土,将税收返还给被征服者。①George Modelski,“Kautilya: Foreign Policy and International System in the Ancient Hindu World,”p.558.“不择手段”“消灭敌国”都针对的是敌国领导层,对士兵和百姓应予以善待并吸纳。②Roger Boesche,“Kautilya's Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India,”p.19.此外,应避免将内涵丰富的曼荼罗体系思想简化为“邻国天敌论”,而且考底利耶也并没有将邻国绝对地认定为敌国:“虽然邻国通常被假定为是具有敌意的,但它也有可能对征服国抱有某种友好态度……邻国可被划分为敌对邻国、友好邻国、兄弟邻国三种类型。”③P.K. Gautam,“Relevance of Kautilya's Arthasastra,”Strategic Analysis, Vol.37, No.1, 2013, p.26.更为重要的是,目前科技、经济和文化等因素都在削弱地缘因素并改变传统“邻国”和“敌国”的概念,“邻国天敌论”这种生硬刻板的分析并不符合当前国际关系的发展实际。

二是要尝试发掘《政事论》的多学科价值。《政事论》是一部百科全书式的著作,除本文关注的国际关系和对外政策方面,它也包括古印度农业、税收、贸易、官员选拔、军事活动、间谍制度、户籍制度和刑事民事法律等各个方面丰富的原始资料。在印度古代文献极为稀缺的情况下,《政事论》就具有极高的史学价值。而且它的成书年代跨越几个世纪,这也在客观上保留了大量古印度不同历史时期的情况,是研究印度古代社会制度演变不可多得的研究资料。有学者认为“印度古代史的每一页,特别是关于经济、社会和政治结构问题,都可以从《政事论》中找到信息”。④何勤华主编:《法律文明史·第3卷古代远东法》,北京:商务印书馆,2015年,第702 页。例如,体现其史学价值的经典案例就是其中关于中国丝的记载“Kauseyam cinapattasca cinabhumijah(丝及丝衣产于支那国)”,这里的“Kauseyam”是指产自中国的蚕丝。⑤季羡林:《中印文化交流史》,北京:新华出版社,1991年,第18 页。这就提供了关于中印交流史的珍贵历史记录。总而言之,《政事论》不仅有丰富的国际关系思想,又包含了古印度政治、经济、法律、军事和社会等各方面的一手资料,这些都值得国内相关领域研究者进行深入地研究和分析。