农业支持保护补贴对农户种粮意愿的影响分析

——以广东、 湖南、 湖北、 江西、 安徽五省为例

2020-04-07黄洁欣钟永杰曹忠伟蔡键

黄洁欣,钟永杰,曹忠伟,蔡键

(华南农业大学经济管理学院,广东 广州 510642)

当经济发展到一定阶段时会对农业进行补贴,从而缩小工农差距与城乡差距,这是发达国家为了促进国家经济增长和社会协调发展的普遍做法[1]。借鉴于此,我国于2004年先后出台了种粮直接补贴、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴等多项农业补贴措施,对提高粮食产能和促进农村发展起到积极作用。但随着国际粮食环境对中国农业发展产生的严峻挑战,农业补贴政策出现效能递减现象[2]。对此,我国于2015年试点执行并于2016年在全国范围实施农业补贴政策“三补合一”改革,将良种补贴、种粮直接补贴和农资综合补贴合并为农业支持保护补贴,以期提高农业补贴的政策效能,激励农民种粮意愿以实现粮食适度规模经营。前人相关研究成果表明,影响农户种粮意愿的主要因素包括农户基本特征、土地经营规模特征和外部环境条件3 个方面。年龄、教育水平、健康状况[3]、劳动力数量[4]等农户基本特征是影响农户种粮意愿的重要因素;其次是种粮规模、灌溉条件[5]、粮食价格、生产资料价格、销售情况[6]等土地经营规模特征;最后是打工收入[4]、资金是否存在短缺现象、自然灾害对粮食生产的影响程度[6]等外部环境条件。那么,“三补合一”改革之后的农业支持保护补贴,能否成为影响农户种粮意愿的第4个重要因素,这是关乎我国农业补贴政策效能和粮食安全的重大现实问题。因此,选取我国南方地区的5 个种粮大省的实地调研数据,在理论分析基础上采取Logistic 模型,分析农业支持保护补贴对农户种粮意愿的影响效应,以期为改进完善农业补贴政策提供对策建议。

1 理论框架

基于经济学理论与经济模型,从改变补贴对象、补贴金额与补贴时间合并统一、明确补贴范围3 个角度剖析“三补合一”改革后的农业支持保护补贴对农户种粮意愿的影响机理(图1)。

图1 “三补合一”对种粮意愿影响作用逻辑图Fig.1 Logical diagram of the influence of the subsidies for improved crop varieties,direct subsidies for grain farmers and comprehensive subsidies for agricultural materials into agricultural support and protection subsidies on willingness to grow grain

1.1 改变补贴对象

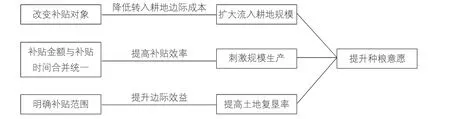

农业补贴政策“三补合一”改革的主要内容之一是改变并明确补贴对象是种地者而不是拥有土地承包权的农民。过去农民流入土地进行耕种的边际成本是MC1,边际收益为MR,理性农民会选择A 点作为土地流入的决策点,即租入面积为L1 的土地。相较之下,由于补贴对象为种地者,现在农民流入土地进行耕种的边际成本降低为MC2,边际收益依然为MR,理性农民依然会选择边际收益与边际成本相等的点做决策,即选择B 点作为决策点,最终租入面积为L2的土地(图2)。可见,从补贴对象改变降低农户转入耕地的边际生产成本的角度分析,农业支持保护补贴能够激励农户的种粮意愿。

图2 补贴对象改变对流入土地规模的影响作用Fig.2 Influence of subsidy object change on the scale of land inflow

1.2 补贴金额与补贴时间的合并统一

农业(尤其是种植业) 生产具有生产周期长、生产过程中规模难调整等特点,补贴资金发放是否及时将直接影响补贴资金的投放效率。农民在开始生产之前就需要决定本季的耕地规模和流入土地面积,一旦开始生产,经营规模就不好再更改。“三补合一”政策实施之前,良种补贴、农资综合补贴和种粮直补是分开核算、分批次支付给农民,由于核算程序繁琐,导致补贴资金发放时间晚,极大地降低了补贴金额对农民生产的激励作用。“三补合一”将三项补贴统一合并,并统一在6月30日前全额发放给种地农民,有助于提高补贴资金对农民生产的积极作用,激励农民进行规模化生产。因此,补贴金额和补贴时间的合并统一提高了种粮补贴资金效率,激励农户的种粮意愿。

1.3 明确补贴范围

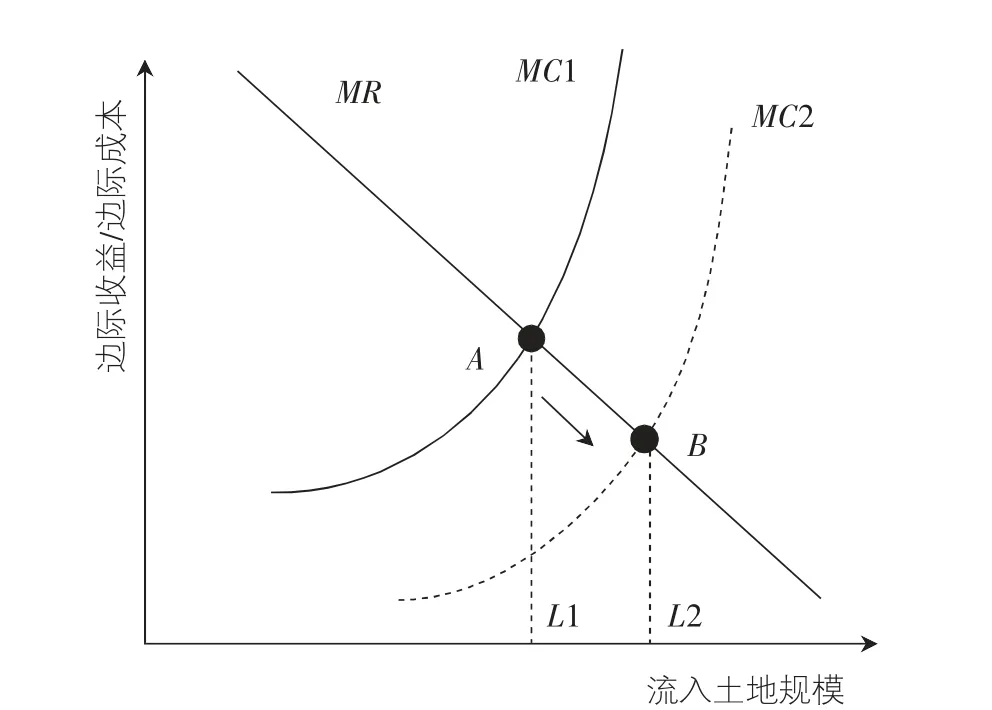

“三补合一”改革中,明确将已改变用途的耕地、长期抛荒的耕地和质量不达标的耕地剔除,不在补贴范围内。补贴范围的明确,有助于降低农地抛荒比例,提高耕地质量。假设原来抛荒的土地的边际收益非常低,即固定值MR,且MR<MC,农民不愿在这块土地上耕种,最后导致土地抛荒。补贴政策改革后,农民若将抛荒土地复垦,将获得相应的补贴T,边际收益由MR 提高至MR+T,这时农民耕种土地将有利可图,因此会选择在A 点耕种,即将面积L 的抛荒土地进行复垦(图3)。可见,补贴范围明确后,从土地复垦率提高、农户土地经营面积增大的角度分析,农业支持保护补贴能够激励农户的种粮意愿。

图3 补贴范围明确对土地复垦的影响作用Fig.3 Influence of defining the scope of subsidy on land reclamation

综上所述,相较于之前的农业补贴政策,“三补合一”改革后的农业支持保护补贴对补贴对象、时间和范围3 个方面进行了明确。这些改进都将激励受补贴农户扩大种粮面积。在政策推行实施初期,农户对政策内容和政策意图了解程度越高,越可能发挥政策的预期效果。即农户对农业支持保护补贴政策的认知程度将正向影响农户的种粮意愿。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

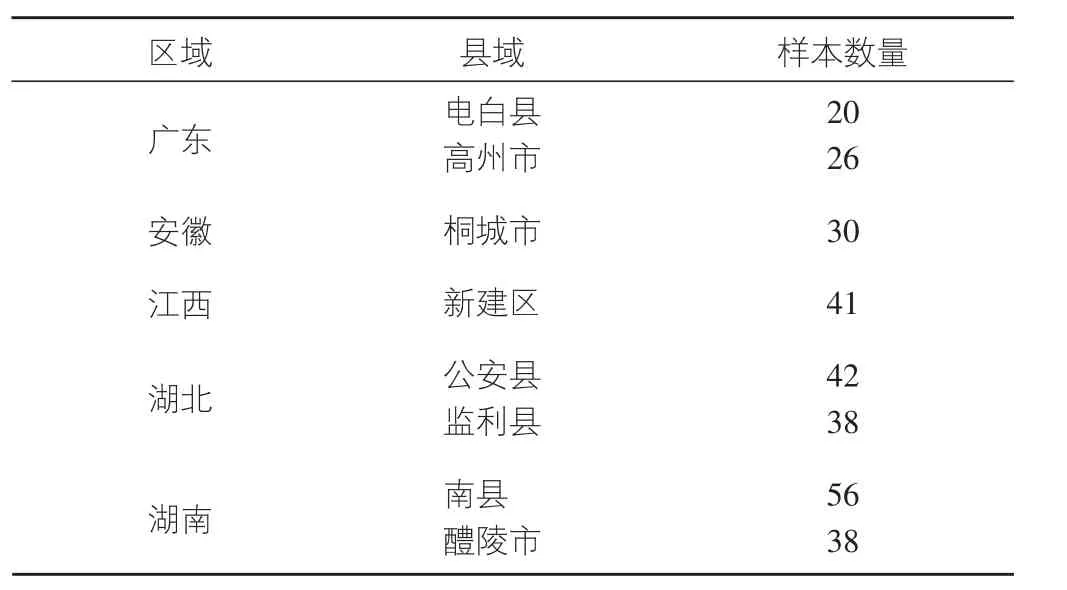

对我国南方水稻种植省份就总人口、人均GDP、耕地面积、耕地面积占比、农业人口占比和农业产值占比[5]等6 个指标进行聚类,选取广东、安徽、江西、湖北、湖南5 个省份作为实地调查的样本框[7]。再对5个省份的管辖县域进行聚类,最终确定典型调研样本县共计8 个,分别是茂名市电白县、茂名市高州市、安庆市桐城市、南昌市新建区、荆州市公安县、荆州市监利县、益阳市南县、株洲市醴陵市。发放《劳动力迁移背景下南方稻农调查问卷》共计320 份,有效问卷291 份,有效率为90.1%。

表1 调研区域分布及有效样本数量 (个)Table 1 Survey areas distribution and sample sizes

2.2 构建模型

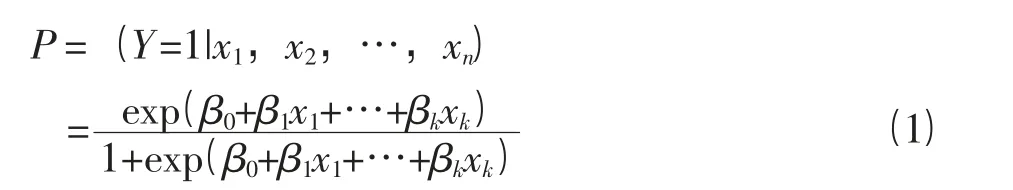

被调研的农户种粮意愿设定为“愿意”“不愿意”2 种类型,因此采用Logistic 二元回归模型进行分析。

其中,P:农户愿意继续种粮,1-P:农户不愿意继续种粮。exp(β0+β1x1+…+βkxk):事件发生与不发生概率的机会比率。

将公式(1) 简化以及进行对数变换之后,得到的线性函数公式(2):

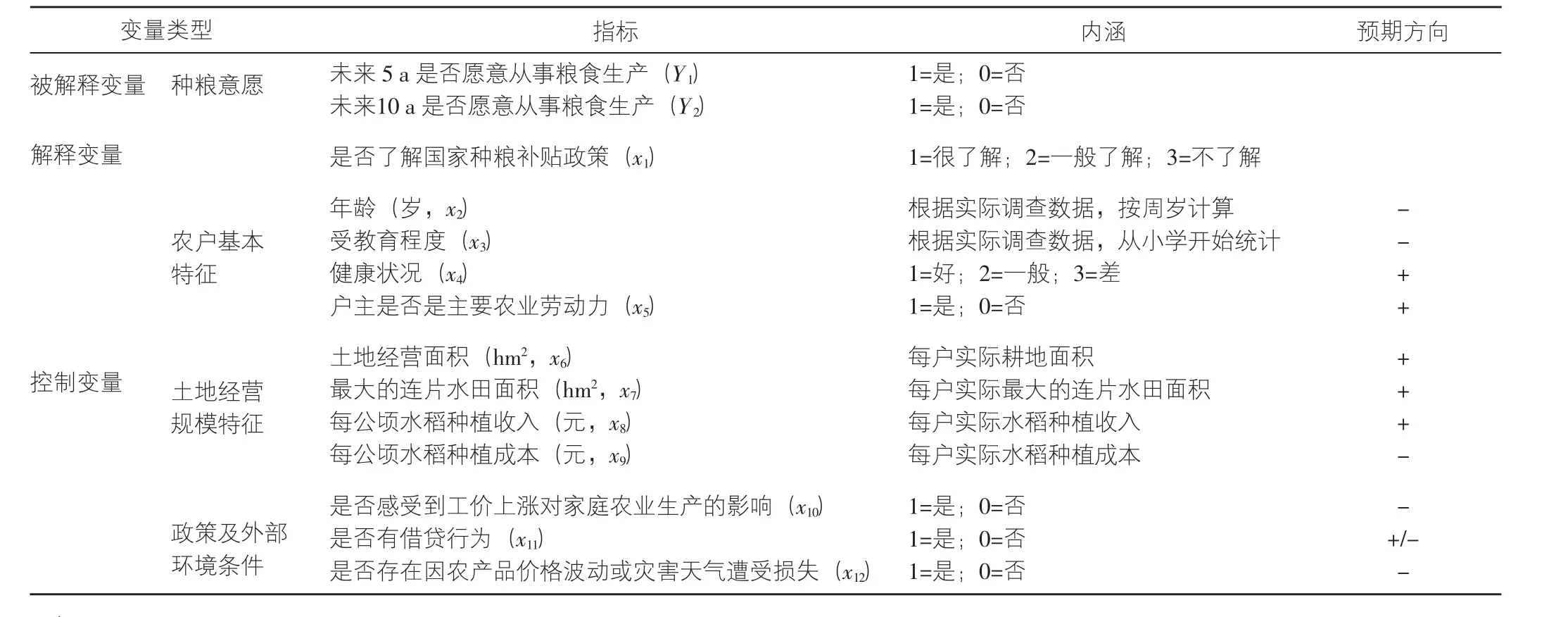

因为P 的取值只是0 和1,可能会使上式无意义,所以定义一个连续的概率函数π 公式(3):

其中,β0为常数项,xk为自变量,包括主要解释变量和控制变量。

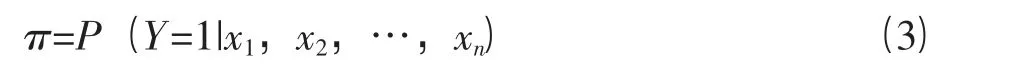

2.3 构建指标体系

基于查阅大量文献,结合实地调研情况,设立了2 个被解释变量,分别为中期指标“未来5 a 是否愿意从事粮食生产(Y)1”,长期指标“未来10 a 是否愿意从事粮食生产(Y)2”;根据理论模型引入解释变量1 个,控制变量11 个(表2)。

表2 农户种粮意愿的影响因素定义及预期影响Table 2 Definition and expected influence of factors influencing farmers’willingness to grow grain

3 结果与分析

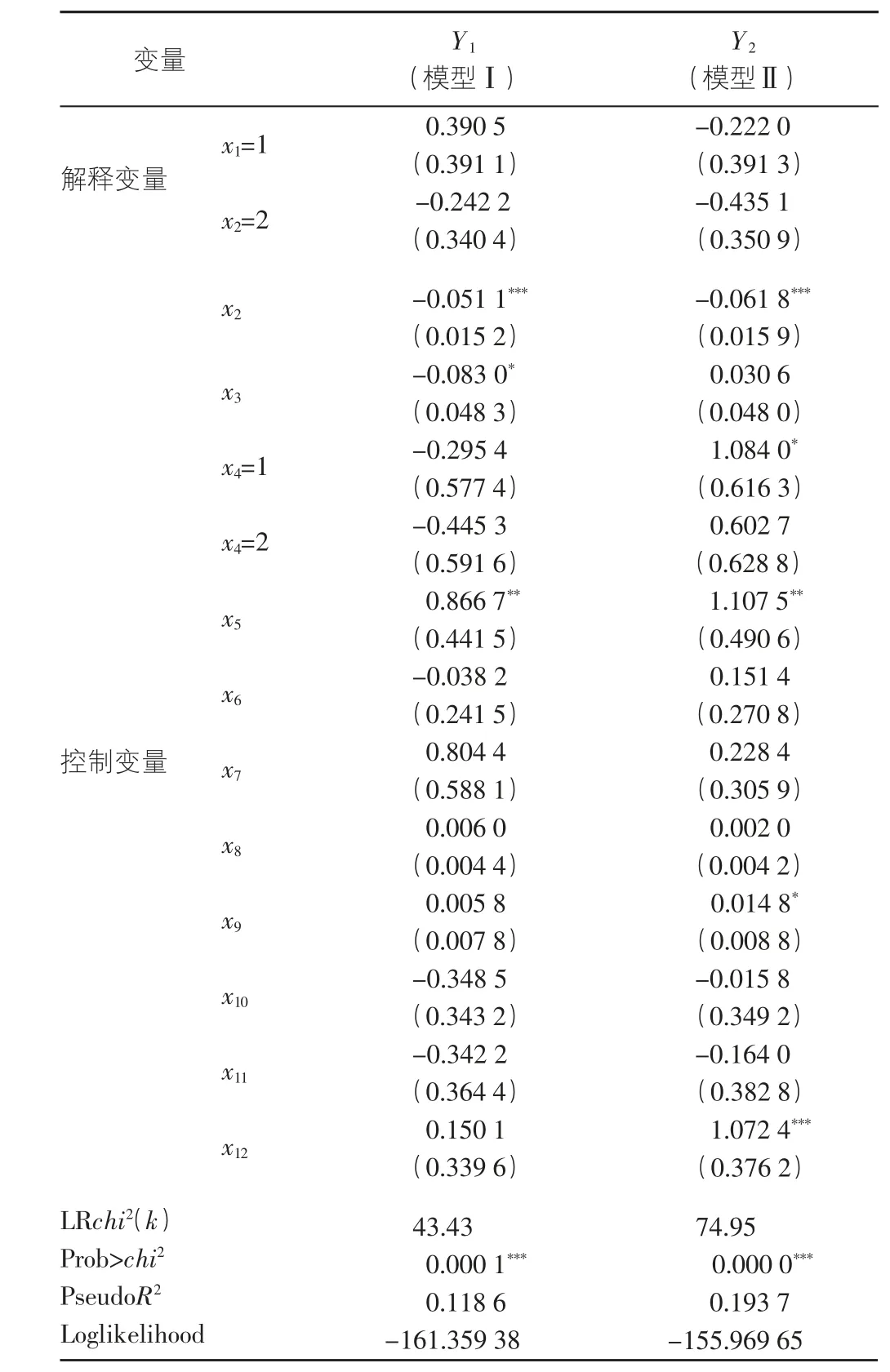

基于样本农户数据,运用Stata 15.1 统计软件对291 份有效样本数据进行Logistic 二元回归分析,并且进一步检验模型的稳健性,模型Ⅰ和模型Ⅱ的LRchi2统计值分别为43.43 和74.95,模型的拟合效果好,且2 个模型在1%的统计水平上均显著,具有进一步分析的价值;基于信息披露原则得到的2 个模型解释变量的回归结果没有明显差异,说明模型的稳健性较好;概率预测效果检验结果显示,模型Ⅰ、模型Ⅱ概率预测的准确率分别为71.48%、76.98%,模型效果均较好(表3)。

3.1 解释变量显著性分析

“是否了解国家种粮补贴政策”对农户种粮意愿呈正向影响,但不显著。说明农户对国家种粮补贴政策了解程度越高,越能够激励农户的种粮意愿的理论判断与实际模型分析并不相符。结合实地调研情况,可能原因有以下几点:

3.1.1 农业支持保护补贴效应有限,刺激粮食增产作用较小 调研结果显示,仅有15%农户认为种粮补贴能够使其多种粮食,16.9%农户认为增加补贴金额才会增加种粮面积。其原因在于:(1) 农业补贴对增收的效果不明显。就我国小农户而言,即使有种粮补贴,种粮的收入占全年收入的比例较低,普遍在10%以下,不能维持家庭的基本开支,因此农户的种粮积极性并没有得到有效地激发。(2) 农户的种粮目的主要是满足口粮需求。实地调研结果显示,有49.7%农户表示种粮的主要目的是满足口粮需求,这部分农户以小规模经营为主,具有种植面积小、粮食商品率低、自给自足等特点,因此常年种植面积稳定,没有扩大种植面积的意愿。

3.1.2 不能完全做到谁种地、谁种粮就给谁补贴标准 实地调研发现,主要存在以下3 种现象,导致不能实现精准补贴。 (1) 现行种粮补贴是通过“一卡通”和现金发放给耕地承包人,而土地流转使耕地的承包权和经营权发生了分离[9]。(2) 农户土地流转缺乏规范性,以民间自愿、口头交易为主,村干部难以掌握情况,即使掌握情况,有的承包户土地转包后仍然不愿意放弃享受种粮补贴。(3) 有的村干部没有实报农户实际土地流转情况。由此可能造成部分土地流出者仍然享受种粮补贴,而实际种粮者却未能获得补贴[10]。

3.1.3 政策宣传亟待加强 由于城市化进程的加快,农村的青壮年劳动力大多外出务工,农村留守人员以老年人为主,他们的文化程度较低,学习和接受新政策能力较弱,导致农业补贴“三补合一”政策推广实施过程较难。调研结果显示,仅30.5%农户了解国家种粮补贴政策,69.5%农户“一般了解”或“不了解”国家种粮补贴政策。

表3 模型回归结果Table 3 Model regression results

3.2 控制变量显著性分析

年龄(x2) 对农户的种粮意愿在1%水平上有显著负影响,即年龄越大的农户对未来是否种粮更容易持消极态度,被访者随着年龄的增大,会受到身体健康等条件的限制,越来越不愿意继续从事种粮生产;户主是否是主要农业劳动力(x5) 对农户的种粮意愿在5%的水平上有显著正影响,表明户主若现在是主要农业劳动力,对未来是否种粮更容易持积极态度,农户以家庭农业生产为主,说明粮食生产在其家庭收入中具有重要的地位,对未来是否种粮更容易持积极态度。

4 主要结论与政策建议

4.1 主要研究结论

通过对我国南方地区典型的5 个种粮大省进行实地调研,运用Logistic 二元回归模型构建农业支持保护补贴对农户种粮意愿的影响评价模型,对291 份有效数据就种粮意愿进行实证研究,得到以下结论:(1) 农业支持保护补贴的了解程度未能对农户种粮意愿产生影响作用,主要原因是农业支持保护补贴金额不能有效激励农户种粮积极性;政策落实不到位、政策了解不全面等。(2)年龄(x2) 对农户的种粮意愿有显著的负影响;户主是否为主要农业劳动力(x5)对农户的种粮意愿显著正影响。

4.2 政策建议

4.1.1 加强补贴力度 发展适度规模经营有利于提高粮食质量、促进农业现代化经营,增加农业效益。加大对规模经营主体的补贴力度,能够提高规模经营主体种粮积极性。采取“阶梯式金额”的补贴方式,按照农户的种粮规模,分段递增补贴,以激励农户的种粮意愿,实现适度规模经营;根据不同的稻作制度适当调整补贴金额,对于有条件选择稻作制度的地区,可根据实际采取的稻作制度适当增加补贴金额。

4.1.2 规范土地流转登记制度 村集体统一要求流转双方签订严格规范的土地租赁书面合同,对承包经营的土地实际流转情况进行规范登记。确保“谁种粮谁补贴”有据可依,将补贴发放到登记在册的实际种粮者手中,使其合法权益得到保护,获取更多资金进行土地经营,激励其进行规模化生产。

4.1.3 加强政策宣传力度,引导青年人返乡务农 各级政府应加强种粮补贴政策的宣传力度,利用好广播、电视、报刊、公告、村民小组会议等宣传媒介,让广大村民及时了解、掌握最新农业补贴政策。引导更多的青年人返乡从事农业生产。目前我国进入老龄化社会,各级政府应积极推出相关政策措施,积极引导爱农业、有志向的青年人返乡从事农业生产活动,促进农业的规模经营,创立粮食生产的传承机制,确保粮食生产后继有人。