《无知的游历》:一位画家眼中的异邦风土

2020-04-06

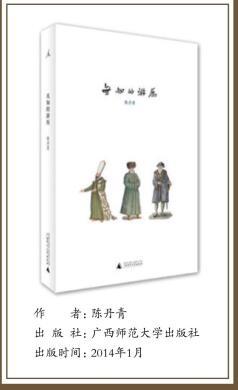

陈丹青曾应《华夏地理》之邀,每年赴一地,先后游历了土耳其、俄罗斯、德国和匈牙利四国,并以画家的眼光,写成长篇游记,极具个人特色地勾画出了彼时彼地的人文、自然景观,并凭借自己对于绘画、音乐及人文历史方面的兴趣和知识,牵连出此时此地的所思所想,《无知的游历》即为这四篇文字的结集。除游记本身外,本书还附有300余幅历史和现场图片,以及陈丹青旅途中所画速写手稿。下面是《华夏地理》前主编叶南为本书所作序言。

这本书所收的三部长篇“游记”,是丹青老师应我所请,在2009至2011年间为《华夏地理》杂志写的特稿。按当时的如意算盘,每年去一个国家,写一个题目,将来结集成书。然而这些年媒体行业风云变幻,这个计划被迫中止了。很遗憾,我们因此错过了几乎是注定的更多精彩。

从积极的一面看,这批“游记”应视为陈丹青写作的新尝试,而它们的水准亦足以令我感到自豪,当然,是属于编辑分内的自豪。

陈丹青是那种能予人许多想象空间,不断制造惊喜的作者,这是我促成此事的初衷。归国以来,他在美术领域之外的言说和书写,并不以专业知识见长,却言之有物,不仅令人有所思,更能引人入胜。这番成就,除了驾驭语言文字的非凡能力以外,自然还要归于见地。

在我的视野里,论文字与见地,陈丹青是二者综合评分最高的作者。见地有复杂的构成:知识、感性、直觉、阅历、洞察力等等。至于写什么,真的很重要么?老实说,即使我不是地理杂志主编,约陈丹青写稿仍然会是第一选择。

话是这么说,具体写什么还是需要讨论的。丹青老师在各种场合跟人说,是我请他写这些“游记”,可是他讨厌游记。(列维-斯特劳斯在他的游记名著《忧郁的热带》里也说:“我讨厌旅行,我恨探险家。”)事实上,我从未想过约他写“游记”,地理杂志也并不以刊登游记为荣。我们之间的“误会”一直持续到此刻。不过,重要的是,他毕竟写出了他从没想要写的“游记”,而我觉得,这几篇文章发表在地理杂志上,恰如其分。

游记是中国传统文学体裁。古人的,今人的,我们上学时读过不少。中国式游记的“中心思想”是寄意山水,所谓仁者乐山、智者乐水,从一开始,山水在中国人心目中就是有道德属性的。因此,中国的游记其实是教育篇章,而传世的游记名篇,大多作于宦游文人仕途坎坷之际,借景抒情,托物言志。“为旅游而旅游”的徐霞客是个例外,他可能是中国绝无仅有的职业旅行家。

当然,这不是我想要的“游记”。

西方的“游记”复杂得多。近代,地理大发现和工业革命带来交通工具的升级,教育的普及则让普通人接触新知,并对世界充满好奇。旅行,从此和新知与启迪联系在一起,我以为这就是中西“游记”的差异。

启迪与新知,代表着无限可能,旅行的出发点和目的地也有无限种可能,西方旅行文学的内容,随之空前丰富,迅速成为重要的文学分支。除了博物学家、人类学家、考古学家和传教士的众多旅行记录,十八九世纪以来,多数欧美作家——从歌德、海涅、狄更斯到毛姆、海明威和本雅明一一留下了重要的“游记”作品。二战之后,“后工业”的西方又掀起前往东方寻找启迪的新浪潮、新风气,印度音乐、香格里拉、背包客、隐士、禅……造就了一群以旅行文学成名的作家,我能想到的名字有:PaulThcrOux,olinThubrc,n,Bruce hatwin,BillBrYson,PeteIessler。

一百多年来,美国《国家地理》杂志记录了上述西方旅行文学的清晰轨迹。许多重量级旅行文学作家长期为该杂志撰稿,写出了自己最初的传世名篇,成为这份杂志引以为傲的资本之一。但是,这类文学中没有中国人的作品。

我期待并试图促成中国人看世界的旅行文学,但并不是中国人如何印证西方人已经发现的世界,而是写出中国人自己的眼光。发现,并不仅仅意味着登上最高的山,潛入最深的沟,越过最后一道自然屏障而抵达前人未到之处——如果是这样的话,西方探险家没给我们留下太多机会——发现还意味着从熟视之物看出新意,从平凡之事看到美,从混沌中看见秩序,从无情中写出有情,游记,是考验观察和见地的文体。

前面说过,陈丹青是我心目中最理想的作者。我对他说:你想去哪儿、想写什么、想怎么写,都行,只要有所发现,有话要说。这就是为什么过去三年,除了亲自陪他上路,我没有给他任何建议,也没有在三篇游记中删除一个字的原因。

【精彩书摘】

李斯特。佩斯城主街安德拉什大道旁,帝国音乐厅门首是他巍然端坐的全身雕像,不远处是李斯特音乐学院,数层之高的正墙,众多雕刻围绕着正中间如教主般巨大的李斯特石刻,街心公园浓荫下又是他的大铜像,疯狂弹奏,长发飞起像是凝固的波浪,不消说,他的故居挂满他的油画肖像,每个角落是他的铜像、石雕像、木雕像。一架过于豪华的大钢琴琴首竖着雕饰繁复的银质大烛台,顶端三尊小小的雕像分别是贝多芬、舒伯特与门德尔松,烛台正中,由一对天使左右拱卫着,是青年李斯特浮雕像。看来他的同胞太过崇拜这位天才,让音乐众神烘托他,特制这枚烛台敬献李斯特。有哪位音乐家被这般无节制地做成雕像?李斯特显然被他的时代宠幸有加——他至今被宠幸:午后故居关闭两小时,馆员说,这两小时履行的每日功课,是仔细擦拭每件雕刻与用具。它们一尘不染,但为当天下午的开放,必须擦拭,然后小心地放回原位。

隔壁,毗连故居的另一端,是李斯特研究院,也是李斯特音乐学院的小型分院。楼道里坐着一对匈牙利少男少女,怀抱提琴,偷偷抽烟,等候试奏的传唤:多好看的东欧脸,惺忪无辜,像鹿,或者羊。当我徘徊故居,隔壁传来琴声:先是焦虑的西贝柳斯,接着是门德尔松的英姿勃发,静息片刻,有人说话,再接着,徐缓的巴哈。

安德拉什街左右夹道排列着一种雅致的树,树叶细嫩,色青灰,叫不出名目。树下有长椅,背对故居的一枚椅面漆成黑白琴键。坐了一坐,望见李斯特故居对过大楼的灰墙面排开一长列小小的照片,配着圆形黑框。为什么将人像嵌在临街墙面上?过街细看,照片鹅蛋大小,黑白,瓷质,如墓园的遗像,有军人、官员、工农、演员,还有稚气未脱的男孩,典型社会主义公民。巡看十数枚,每件遗像标明的卒年都在1956—1957年。我怦然心跳,猛想起匈牙利事件,很快,找到了纳吉的肖像:那位著名的改革首脑,戴着眼镜,像个教授。我立刻重新审看所有遗像,心跳更剧烈,遗像中的目光依次看着我:他们全都死于绞刑。

十分钟后,我站在大楼内部地下室的小小行刑室门口:如摆放工具的储藏室那么小,水泥墙面,黄灯照亮一具简单的绞刑架,顶端垂着脆裂的麻绳,结成圆圈,基座平放着死囚站立的木墩。外间是当年审讯室,有扇门通向狭窄的走廊,走廊两端十余间囚室,每间五六平方,顶端小窗被漆黑,角落横着木床。每一囚室的墙面挂着三四位囚徒生前的照片:将军、高官、记者、艺术家,还有一脸忠厚的东欧胖妇女,烫着五十年代流行的卷发——这座大楼建于1880年,1937年归属匈牙利法西斯组织“箭十字党”党部,名曰“忠诚之屋”。1944年,大楼地下室辟为秘密监狱,惩治反战者、犹太人和吉卜赛人。战后,苏匈联手发起清洗运动,逾百万人受审,被刑者过半。1956年,这里由匈牙利国家安全部接管,那些遗像的主人就在地下室等候提审,随即一个接一个吊死在那枚木桩——现在这些冤魂走出地牢,以他们的面容,朝向大街和路人,年复一年,提醒城市——谁曾目击行刑么?此刻我停在绞架两米不到、被拦索止步的门边。那木桩,沉默,简单,如现代艺术的装置,只是展品。我看着,期待內心恐惧,试着借助想象……这是无法继续的想象。电影试图想象,还原死亡。《卡廷惨案》里每位波兰军人被分别押进行刑室的一刻,霍然明白了,浑身一紧,抽搐着,同时,如约好似的,颤声叨念《圣经》。没有一位受刑者能够念完,后脑轰然一枪。现代电影模拟血浆飞溅,太过真实——那么,绞刑,当人被套牢、猛然悬空的一刻,究竟怎样?

我没想到在布达佩斯遭遇这份经验,没想到这座被称作“恐怖之屋”的纪念馆正在李斯特老家对面。李斯特也没想到。他的魏玛故居的窗帘和帷幔出于同一设计:横向三色粗条纹。那是他的帝国政府远道致送的礼物,赋以匈牙利国旗三色图案,意思是,请不要忘记祖国——很难,尤其是,不便对中国同胞详细描述这座纪念馆(仅仅一座楼装得下我们的故事吗),2002年,匈牙利右翼党派建立了这座不归属当地博物馆系统的纪念馆——被纳粹占领时期和1956年,构成馆内陈列的两组受难者,在一至四层展室中,我重温大量苏式社会主义实物,包括无数份人事档案。影像室不停播映着1956年涌向街头的布达佩斯人民,唱着歌,昂扬快乐,是那种珍贵的粗粒子黑白影像。人丛中哪几位日后被吊死在地下室?博物馆中央天井停着一辆废弃的苏军坦克,昂起炮口,坦克边,直达楼顶的高墙,一幅紧挨一幅,密密麻麻贴满逾千名受难者的照片,太过密集了,难以看清他们的脸,以至整面墙一片斑驳的黑白。

记这一笔,此下如何叙述?这是我此行最重要的经历。之后我出神端详大街上的匈牙利人,越过他们的脸,看见那排遗像,那尊绞刑架,内心是对匈牙利人的伤痛和尊敬,还有,锐利的,带着苦味的嫉恨——我只能称之为嫉恨——这小小国家能有这样一座纪念馆。“若为自由故,两者皆可抛。”一句诗出在一个国家,原来并非虚妄。种性与历史是什么关系呢?匈牙利地接西亚,早古,据说匈奴人被汉军驱逐,赶到这里,之后两千年,鞑靼人与土耳其人进攻欧陆,大致最先抵达匈牙利。博物馆许多大画画着古代欧亚的争战,皇宫露台的帝王骑马像两端各有一位被降伏的石雕战俘:我不了解匈牙利历史,但知道1956年事件。年轻人谁晓得远在布达佩斯的惨剧和内伤?

那么谈李斯特。现在我有点明白他的乐句何以柔情万种,顷刻,悲怒交加。我不喜浪漫主义音乐的动辄铺张,但在李斯特的祖国,我想听听好久不听的李斯特。停留匆匆,不及寻访音乐厅,翌日在皇宫左近老教堂听一场为游客举办的演奏会——如我在布拉格听过的那场一样——或许经济改革兼旅游业迟于捷克,本地的出演者尚在十二分认真献艺谋钱的阶段,个个棒极了。舒伯特的《圣母颂》由一位男中音演唱,歌喉浑圆,恰如其分地带着东欧人格外擅长的多情的转调。音乐在欧洲无分国界,头一次聆听男声《圣母颂》,我忘了是在布达佩斯,默默听着,心里又看见那排小小的遗像,那尊绞刑架。

(本刊摘编自广西师范大学出版社《无知的游历》一书)

陈丹青,1953年生于上海,1970年至1978年辗转赣南与苏北农村插队,其间自习绘画。1978年考入中央美术学院油画系深造,1980年毕业留校,1982年定居纽约,成为自由职业画家。2000年回国,现居北京。早年作《西藏组画》,近十年作并置系列及书籍静物系列。业余写作,出版文集有:《纽约琐记》《多余的素材》《退步集》《荒废集》《外国音乐在外国》《归国十年》《谈话的泥淖》《草草集》等。