专类公园发展趋势及规划建设应对的思考

2020-04-03李云超

李云超

王忠杰

刘纾萌

吴 岩

张凯莉*

专类公园是具有特定内容或形式,有相应的游憩和服务设施的绿地。根据《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2017)(以下简称《分类标准》)中的规定,专类公园包括动物园、植物园、历史名园、遗址公园和游乐公园,以及儿童公园、体育健身公园、滨水公园、纪念性公园、雕塑公园、风景名胜公园、城市湿地公园和森林公园等其他专类公园[1]。日前颁布实施的《城市绿地规划标准》(GB/T 51346—2019)[2](以下简称《绿规标准》)对专类公园的配置、布局和选址,以及综合公园中游憩服务设施的配置做出了相关规定。

专类公园既是城市公园体系的重要类型,也可以成为城市的特色空间和旅游景点。发展建设专类公园对于提升城市公园游憩服务供给的丰富性,增加城市魅力和吸引力具有积极的作用,应加强相关研究。在国外,仅日本有“特殊公园”的类型与之相似(包含自然公园、植物园、动物园和历史公园),其他国家绿地分类中未见这类公园的统称。国内关于专类公园的研究多局限于单独类型专类公园的发展历史[3-8]、规划设计[9-14]和建设管理[15-20],较少有学者从宏观层面研究专类公园的发展趋势和规划配置[21-22]。

本文将回顾国内外专类公园的历史发展和现状,在分析新时代背景和需求的基础上,提出专类公园的发展趋势和规划建设应对策略。

1 国内外专类公园的发展历史

1.1 国外专类公园发展历史

动物园和植物园是最早出现的专类公园类型。1752年向公众开放的维也纳美泉宫动物饲养区是历史上第一个城市动物园[4]。随后欧洲各国一批动物园相继建成,逐步形成当今西方国家动物园的格局[4]。西方植物园的雏形是中世纪修道院中的菜园和药草园,而后出现了由大学和皇家建立并资助的科研植物园,如美国哈佛大学阿诺德植物园和英国伦敦邱园等。伴随着全球化进程,植物园承担起植物种类保护和苗木引种驯化工作,并逐步向公众开放[11]。

其他类型的专类公园则是伴随着城市化进程而逐渐发展的。如儿童公园最早以综合公园中游乐器械的形式出现,后发展成为配有专业游乐设施的独立公园,并最终分化出主题乐园[21]。体育公园则可追溯至古希腊的运动会场地,后伴随现代奥林匹克运动会的发展逐步形成[21]。风景名胜公园、湿地公园和历史名园等是随人们对风景资源、生态环境和历史人文资源认识的深入,基于保护和利用兼顾的理念而逐步形成的。

1.2 我国专类公园历史发展

动物园在我国古代也有雏形,如周代的灵囿等[10]。近现代动物园可以追溯至1908年的北京万牲园(即北京动物园的前身)和上海等地租界公园中的动物展区[4]。中华人民共和国成立后在主要城市中逐步建成了动物园。我国近现代植物园最早可溯源至1915年江苏第一农业学校树木园,中华人民共和国成立前已建成中山植物园和庐山植物园[6]。中华人民共和国成立后逐步形成了由中国科学院、林业部门和城建部门分别主导建设的植物园,共同承担了科研、游憩和科普等功能。

其他类型的专类公园也是随社会经济发展而出现的。中华人民共和国成立前我国已有儿童公园、运动场等形式的专类公园。中华人民共和国成立后,全国各地整修了一批近代公园和历史园林,新建了各种类型的专类公园,包括儿童公园、体育公园、历史名园、大型主题乐园、烈士陵园(纪念公园)等类型[21]。

2 国内外专类公园发展现状

2.1 国外专类公园发展现状

近年来,伴随西方国家经济增长和社会发展,城市绿地建设取得了长足的进步,专类公园也随之出现新的特点。

一方面,新型专类公园大量涌现,呈现出多元化的发展特征。如以西雅图煤气厂公园和杜伊斯堡风景园为代表的遗址公园、以新加坡滨海湾花园为代表的植物园等。以迪士尼乐园和环球影城为代表的主题游乐公园亦可视作专类公园①。

另一方面,发达国家和城市多采用分级配置的思路构建层级化、社区化的专类公园体系。欧美国家针对儿童公园和体育公园(场地)设立相应的规范,强调层级化配置,对活动空间的大小、数量、位置、服务半径等做出规定,且有与公园级别相匹配的设施配置要求[7,23-31]。如纽约设置了游乐场、近邻公园、社区公园和旗舰公园共四级的体育公园体系,东京设置了儿童游园、儿童公园和宅旁公园共三级的儿童公园体系(图1、2)。

图1 纽约市公园体育配套设施的分级配置案例

图2日本东京儿童公园的分级配置案例

图3 东京都部分植物园分布示意图

动植物园、湿地公园等科普教育型的专类公园也呈现出层级化和社区化的特征。如日本东京都除综合植物园外,还建设了大量小规模专类植物园,和依托高校和科研机构的科普性或科研性植物园,保证了区域内各区、市均有1~2个分布[32](图3)。

2.2 我国专类公园发展现状

改革开放以来,国内专类公园蓬勃发展,类型更加丰富。动物园、植物园、儿童公园等传统专类公园的数量增多,且其中专业设施配置水平显著提升;体育公园、湿地公园、主题游乐公园、海洋乐园、野生动物园、遗址公园等新型专类公园不断涌现,且有社会资本参与。

专类公园的配置显现出层级化和社区化的导向。如《上海市城市总体规划(2017—2035)》中规定了体育设施(含体育公园)按市级、区级、社区级的3级配置方式[33];珠海市2016年规划5年内完成社区体育公园全覆盖,人均体育场地面积达3m2以上,建成“十分钟健身圈”[34];重庆市2018年计划兴建50个城市体育公园,实现每个区县至少一个体育公园,并提出大、中、小、微4级配置体系和分级的配套设施要求[35];广州市在2015年采取“1+12”的模式,建成了“一个市级中心儿童公园,加每个区一个儿童公园”的体系[36]。《绿规标准》[2]对专类公园配置的规定体现出分级的要求,分别规定了直辖市、省会城市、地级市和其他城市中应设置的动物园、植物园和儿童公园的规模。

综上所述,西方发达国家虽然大多没有类似专类公园的分类,但普遍重视公园绿地的主题多元性,尤其是儿童游乐、体育休闲等功能的配置。与之相比,我国的现代专类公园发展起步较晚,近年来水平虽有所提升,特别是在发达地区有较大进步,逐渐体现出了多元化、层级化、高品质等特征,但整体上的充分性和不同地域间的均衡性均显不足,无法满足新时代人民群众的游憩需求,尤其是欠发达地区的专类公园类型较少、品质较低。

图4 上海四叶草堂青少年自然体验服务中心推广社区化的可食性园艺花园(引自https://www.google.cn/)

3 我国专类公园的发展趋势及规划应对探讨

3.1 新时代的背景和需求

当前,我国的城市化进程已经进入高质量发展的“下半场”阶段[37],城市发展也从重视规模总量扩张、追求直接经济效益和利益最大化,逐步转向生态优先、高质量发展、高品质生活和高水平治理的“一优三高”的发展模式[38],更加重视城市环境品质提升、魅力塑造和文化培育。人民群众日趋追求绿色健康的生活方式,更加重视生态环境教育和文化艺术体验,个性化游憩需求与日俱增。十九大报告指出:“既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。[39]”

基于上述背景,城市公园绿地的发展重点必然从单纯强调规模增长,向规模增长、质量提升和特色丰富并举转变。而专类公园以供给多元特色的绿地游憩服务为定位,不但是城市高品质生活的添加剂,更是城市高质量发展的催化剂和指示剂。在当前提升公园绿地游憩服务能力和品质的发展目标下,专类公园将扮演重要角色。

3.2 关于我国专类公园发展趋势的判断

通过分析国内外专类公园的历史发展和现状可以看出,专类公园的类型、配置和建设水平不断提升,呈现出高质量发展的趋势,集中体现在以下3个方面。

3.2.1 类型的多元化和专业化

一方面,更多新型的专类公园不断涌现,如迪士尼乐园、方特欢乐世界等游乐公园,高线公园、良渚国家考古公园等遗址公园;另一方面,原有的专类公园分化出更加专业的细分领域,如体育公园中分化出的极限体育公园、足球公园和篮球公园等体育专业门类的公园,动物园中分化出的野生动物园和专类动物园等。这些新变化创造并满足了人民群众多样化、特色化、个性化、专业化的游憩需求。

3.2.2 配置的层级化和社区化

层级化和社区化的现象主要体现在儿童、体育公园和自然科普教育类等方面。如以儿童游戏和体育健身为代表的类型倾向于更清晰的层级性,而以自然科普教育为代表的类型在层级性的基础上,更强烈地显示出社区化的特征(图4)。

3.2.3 品质的优质化和精品化

伴随设计施工技术的进步和新设计理念的引进,专类公园的品质大幅提升,满足了使用人群的个性化需求。如儿童公园在发展中引入了心理学、教育学等理论进行设计;体育公园、主题游乐公园等配备了更加专业化的体育、游乐设施;动物园、野生动物园、植物园和历史名园等引入了设计精致、科技含量高的展示、科普和讲解系统等。

3.3 规划建设应对的探讨

根据上述发展趋势,笔者认为在城市规划建设中,应当更加注重专类公园的配置,把“丰富多元、因城施策、因地制宜、量力而行”作为专类公园的发展原则,也作为未来一个时期提高绿地游憩服务质量的重要方向。专类公园的配置和完善应首先在特大城市和超大城市中推广,而研究视野应扩展至区域城镇群,甚至更大尺度层面。

3.3.1 类型构成

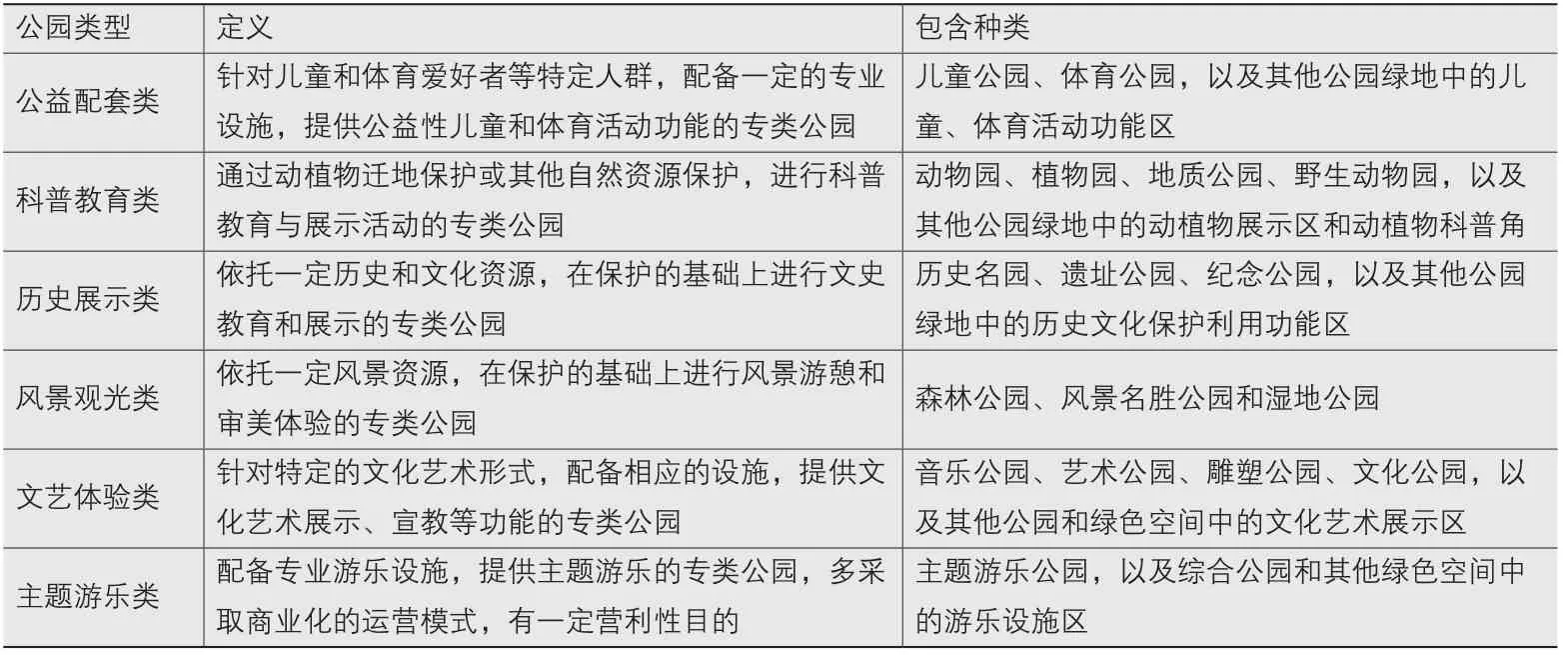

《分类标准》目前采用逐项枚举的方式对专类公园进行细化分类,并未系统考虑其主导功能和需求类型[1]。笔者梳理了专类公园的现有类型,建议采取特色功能主导的模式,将其分为6种类型(表1),以支撑专类公园类型的丰富和规划配置,促进其发展。

3.3.2 分类配置

专类公园的分类配置总体上应以丰富多元为原则,但还应考虑资源条件、城市和类型的差异:公益配套类和科普教育类应作为基本公共服务普遍配置,因城施策,突出层级化和社区化(详见3.3.3);历史展示类和风景观光类则应因地制宜,充分发掘自然风景资源、历史文化遗存及其文化内涵,以“注重保护,适当修复、充分展示、多元利用”为原则,依托风景资源、遗址实体或文化意象进行配置;鼓励文艺体验类游憩服务发展,配置如雕塑公园、音乐公园等特色突出的专类公园,打造具有特色的文化地标,并注重其中文化活动的培育;主题游乐类则应量力而行,按城市等级、交通状况和市场规模等因素合理引入,注重与当地文化特色相结合,带动旅游产业和相关行业的发展。

表1 专类公园分类一览表②

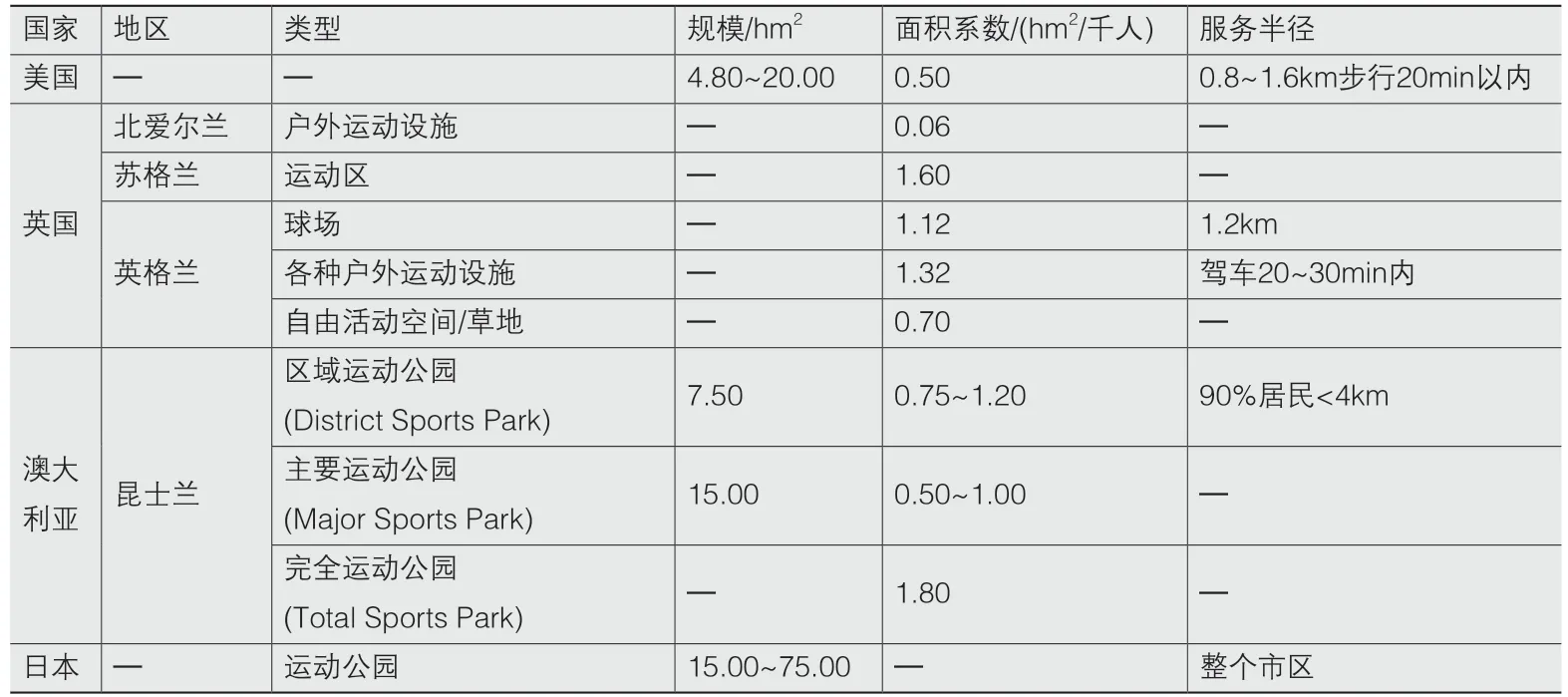

表2 部分发达国家对于体育公园(含开放空间)中的体育设施指标要求一览表[7,23-26]

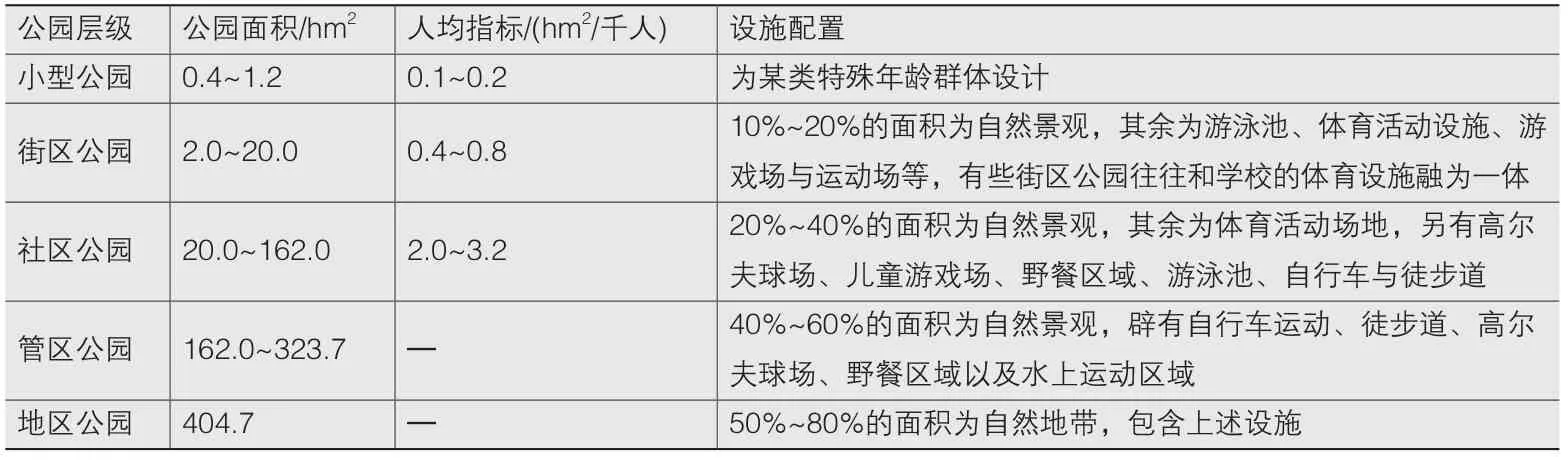

表3 美国公园体育配套设施分层配置标准一览表[27]

3.3.3 分级配置

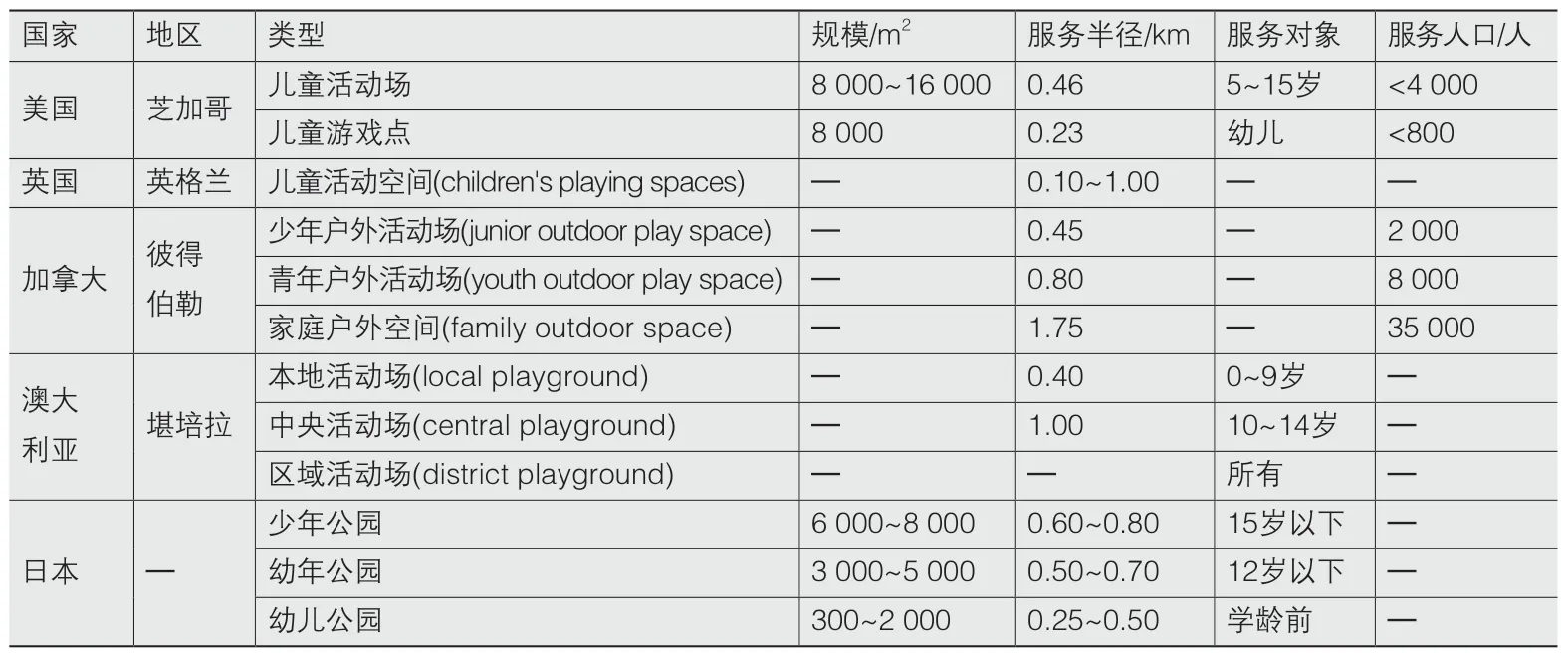

儿童公园、体育公园等公益配套类专类公园在城市中具有基础性作用。该类型贴近居民日常生活,需求量较大,有利于提升城市宜居水平和居民幸福感,其层级化和社区化的配置导向也是目前发达国家和地区公园体系构建的导向之一(表2~4)。故应根据城市规模,基于生活圈进行层级化和社区化配置。地级市一般宜建立“市级-区级-社区级”三级服务供给体系,保证建立至少一个市级中心儿童公园和体育健身公园;并根据实际情况,配置下一层级的儿童公园和体育公园。

科普教育类中的植物园、动物园等类型,应综合考虑地域、气候和自然条件等因素,参考发达国家经验(表5),建立国家级、区域级、市级乃至区级和社区级多级服务供给体系。国家级层面应在不同类型的气候和地理区域选址,建立有区域代表性的动、植物园系统,发挥国家级珍稀和代表性物种的迁址保存、科普和展示功能。区域级、市级层面参照《绿规标准》的要求配置:直辖市、省会城市应设置综合植物园和大、中型动物园;地级及以上城市应设置植物园;其他城市可设置植物园或专类植物园,宜单独设置专类动物园或在综合公园中设置动物观赏区;有条件的城市可设置野生动物园[2]。区级、社区级层面可推广科普社区化,在社区公园建设动植物科普角。

3.3.4 指标管控

建议在传统绿地规划指标的基础上,补充增加专类公园的供给指标。《绿规标准》中提出:“大城市、中等城人均专类公园面积不应小于1.0m2/人,大城市及以上规模的城市人均专类公园面积不应小于1.5m2/人。[2]”各地宜针对专类公园的类型丰富程度、人均面积、场所数量和设施水平等探索建立指标体系,如可考虑增设儿童游乐园(场地)和体育公园(场地)的人均面积、万人拥有专类公园数量等指标。

表4 部分发达国家对于儿童活动场所的相应规范一览表[23,28-31]

表5 东京都部分植物园情况一览表[32]

4 结论与展望

我国城市化进程进入追求高质量发展的“下半场”,专类公园将是提升城市绿地游憩服务质量的重要切入点,而相关研究仍显薄弱。笔者认为以下三方面问题是未来研究的重点。

1)规划编制方面,应加强对专类公园布局配置和传导实施策略的研究。目前对专类公园规划建设的重视程度不足,多数城市公园体系的发展建设仍停留在追求满足规模数量、服务半径要求的阶段。未来在国土空间规划总体阶段,应探索如何将专类公园配置的相关内容与绿地系统、文化旅游、生活圈配套等规划内容结合;在绿地系统规划(或蓝绿空间规划)等专项规划中,应探索如何按照上位规划要求,编制专类公园分类分级的配置体系;在详细规划和地块设计阶段,应探索如何落实上述规划要求,配置相应设施。

2)政策支持方面,应探索扶持鼓励专类公园发展的相关政策。如在政府主导的前提下,探索如何积极引导社会资本参与,按照公益配套类免费开放,主题游乐类商业运营,科普教育类、历史展示类、风景观光类、文艺体验类等低价补贴的模式,给予土地、金融、税收、经营等方面的差异性政策扶持;厘清政府财政与社会资本之间的服务范围;探索有序推行配建专类游憩服务设施的点状供地政策。

3)行业发展方面,应探索多部门协作与专业化道路相结合的发展方向。一方面,应探索园林部门主导下的多部门共建、共管、共维机制;另一方面,应探索风景园林专业主导下的多专业协同,促进规划、设计、施工、运营等方面的上下游联动,共同推动专类公园的专业化和精品化。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

注释:

① 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011),开放性体育场地和主题游乐公园分别属于城市公共管理与公共服务用地中的体育用地和商业服务业设施用地中的商业用地,但笔者认为园林化的开放性体育场地和主题游乐公园具有空间开敞性、公共开放性、主题特色化和园林化的特征,且为市民提供了多样化的专类游憩服务,因此提出将其纳入专类公园考虑。

② 综合公园、郊野公园和社区公园等类型中的特色游憩服务功能区,在事实上提供了类似专类公园的游憩功能,为鼓励改善公园体系的服务水平,笔者建议将其纳入专类公园的服务体系中予以考虑,以专类公园为主体,其他公园中的功能区为补充,以期更好地发挥服务功能。