致密砂岩岩电响应规律与饱和度评价方法

2020-04-01李霞李潮流李波刘学锋袁超

李霞,李潮流,李波,刘学锋,袁超

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司,山东东营 257200;3.中国石油大学(华东)理学院,山东青岛 266580)

0 引言

致密砂岩油气藏分布广泛且资源丰富,是当前全球油气勘探开发的重要领域[1-4]。致密砂岩储集层物性差、非均质性强、孔隙结构复杂,通常为近源成藏。与常规砂岩储集层相比,致密砂岩在储集层特征和测井响应特征等方面表现出较大的差异[5-9],特别是复杂孔隙结构下,致密砂岩电性响应规律复杂,出现大量“非 Archie”现象,即电阻率增大率与含水饱和度在双对数坐标下呈现出非线性关系,已有的饱和度评价模型不再适用[10-13],致密砂岩储集层测井饱和度评价面临巨大挑战。当前,国内外针对此类复杂储集层的物理模拟从实验装备到测试工艺流程,都还是沿用传统的、主要针对中高孔渗储集层的技术手段[14-17],测量精度、测量结果适用性等都面临很大挑战,特别是对致密砂岩储集层电阻率随流体性质变化的响应规律研究尚缺乏可靠的实验技术手段,常规驱替实验根本无法实现近20 MPa驱动压差下的物理模拟,亟需开展系统深入的岩石物理基础研究。

本文针对上述问题,以鄂尔多斯盆地上三叠统延长组7段(以下简称长7段)致密砂岩储集层为研究对象,设计提出针对致密砂岩特点的新型高速离心驱替岩电与核磁共振T2谱联测的实验方法,并通过开展微米CT扫描、岩石扫描电镜矿物定量分析(Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy,简称“Qemscan”)和微图像扫描拼接(Modular Automated Processing System,简称“MAPS”)等配套测试实验,尝试建立致密砂岩三维数字岩心精细构建方法。以岩电实验结果为刻度,利用电阻率有限元数值模拟方法研究中低含水饱和度条件下致密砂岩电性响应,以期在此基础上构建基于孔隙结构的变岩电参数饱和度模型,提高致密砂岩饱和度测井评价精度。

1 致密砂岩岩电实验方法

由于致密砂岩通常物性较差、孔隙结构复杂,常规气驱岩电实验无法驱替岩心中微小孔隙中的流体,导致岩心含有较高的含水饱和度,从而无法进一步研究致密砂岩的岩石导电特性。基于上述原因,作者研发了高速离心驱替岩电(后文简称“离心岩电”)和不同转速离心后(即不同含水饱和度)核磁共振T2谱联测的实验方法。离心机采用美国 CoreTest公司URC-628型设备,最高转速可达到16 500 r/min。

根据致密砂岩孔隙空间小、微孔隙含量高的特点,采用离心机对每块岩样进行离心时,选定6 000、12 000和15 000 r/min 3个转速。实验具体操作时,对每块岩心在同一个转速下离心时,先将岩心在离心机夹持器中正向放置离心一段时间后,再取出岩心反向放置继续离心一段时间(约2 h),然后待岩心在离心机中静置平衡后取出及时测量岩心电阻率,并测量岩心在该含水饱和度下的核磁共振T2谱。上述操作主要目的是为了保证岩心中的流体尽可能达到平衡状态后再进行其他岩石物理实验的测量。与以往常规气驱岩电和隔板岩电实验相比,离心岩电和核磁共振T2谱联测实验具有以下优点:可驱替渗透率小于0.1×10-3μm2的致密砂岩岩心,解决了常规实验方法很难降低致密砂岩含水饱和度的难题;实验周期大大缩短,提高了实验效率;同时可分析不同含水饱和度条件下孔隙中流体分布状态,有助于加强孔隙结构对岩石电性影响规律的分析研究。

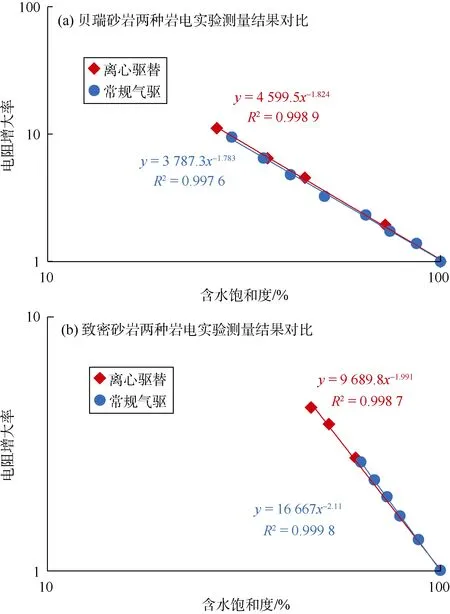

为了验证离心岩电实验方法的可行性,在进行致密砂岩岩电实验之前,首先选取 1块贝瑞砂岩,对同一块贝瑞砂岩样品开展常规气驱岩电和离心岩电两种实验方法的测量,比较两种方法实验测量结果的差异性。该贝瑞砂岩孔隙度为18.6%,渗透率为109.9×10-3μm2,测量结果如图1a所示:对中高孔渗的贝瑞砂岩,离心岩电和常规气驱岩电实验结果基本一致,拟合离心岩电实验数据得到n值为1.82,气驱岩电实验n值为 1.78,两者基本接近,进一步说明了离心岩电实验方法是可行的,其测量结果是准确可靠的。

图1 贝瑞砂岩与致密砂岩两种岩电实验测量结果对比

对长7段致密砂岩,选取了 3块样品同时开展常规气驱岩电和离心岩电两种实验方法的测量,对比两种实验方法的测量结果。以2号样品为例,如图1b所示,由于离心岩电采用最大为15 000 r/min的转速,可以使得岩心含水饱和度降低到 45%左右,而气驱岩电实验的含水饱和度只能降低到 60%左右,离心岩电实验结果拟合得到n值为 1.99,而气驱岩电实验结果拟合得到n值为 2.11,由于气驱实验能够驱替出岩心中的水较少,导致了岩电实验测量得到的n值较大,不能真实的反映致密砂岩油藏的含油情况,而采用离心方法得到的岩电参数饱和度n值则更为合理。对比 3块致密砂岩两种实验方法测量得到的结果发现,气驱实验得到的n值比离心岩电得到的n值普遍偏大,这主要是由于常规气驱岩电实验对应的驱替压力约为1.4 MPa,对应于离心岩电方法大约相当于7 000 r/min,这样低的排驱压力很难将岩心的含水饱和度驱替到一个较低的含水饱和度区间,因此常规气驱岩电实验方法是不能反映致密砂岩在低含水饱和度条件下的电性响应特征的。

2 致密砂岩数字岩心精细构建与数值模拟方法

上述改进的离心岩电实验方法提高了驱替压力,在一定程度上能够将含水饱和度驱替到较低的含水饱和度区间,尽可能多地响应致密砂岩油藏的真实情况,但是由于受致密砂岩本身物性和实验条件的制约,还是难以反映其成藏的全过程。例如,鄂尔多斯盆地陇东地区长7段致密油密闭取心资料分析表明,致密砂岩岩心含油饱和度可以高达 85%。因此,有必要创新致密砂岩三维数字岩心精细构建方法,实现致密储集层微小孔隙的表征,进而开展更接近油藏真实含水饱和度条件下的致密砂岩电阻率数值模拟,明确其电性响应规律。

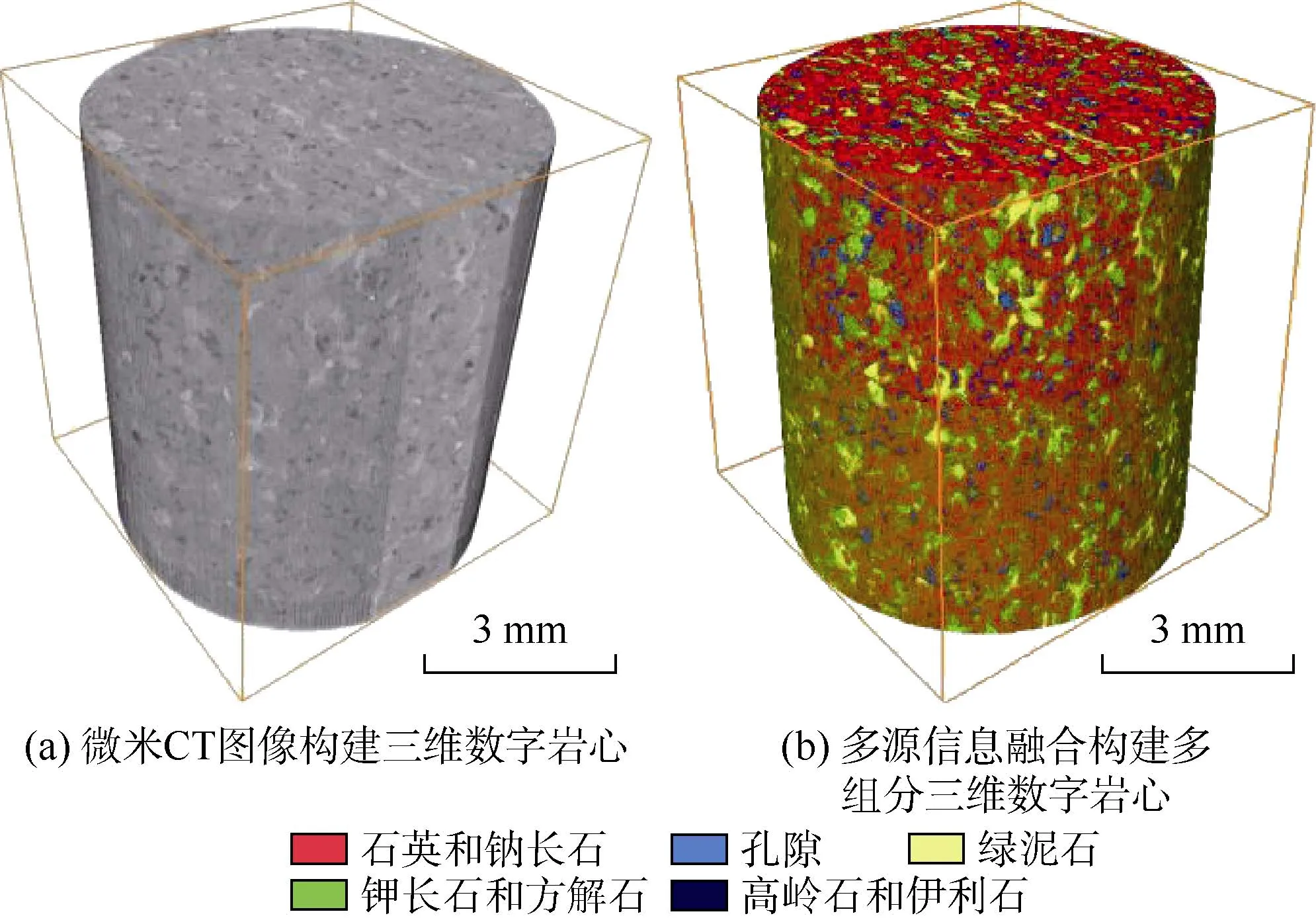

传统的三维数字岩心构建方法即利用岩心 CT扫描数据,采用单一阈值方法进行图像分割处理,即将每个像素点看成非0即1,非孔隙即骨架。实际上对于致密砂岩来说,微CT图像的每个像素点代表的是一定体积(相当于分辨率尺度)的储集单元,其内部还存在着微 CT看不见的微孔隙,但是这些微孔隙对岩石导电特性有很大影响,因此,有必要开展高分辨率Qemscan和MAPS配套实验,在确定不同矿物组分的基础上,分析每一类孔隙对总孔隙的贡献程度。通过开展配套实验,可以有效解决CT扫描分辨率与样品尺寸之间的矛盾,通过多源实验信息融合构建的多组分精细三维孔隙格架,充分考虑微孔隙的贡献,为电阻率数值模拟奠定基础。图2为基于多源实验信息融合的多矿物组分三维数字岩心构建及电阻率数值模拟步骤与流程。

2.1 高精度配套实验测试

长7段致密砂岩储集层发育大量的次生溶蚀孔隙,包括粒间溶孔、颗粒溶孔和铸模孔等,且以溶蚀孔为主,残余的原生粒间孔隙仅占少数[18-19]。本文采用高精度微CT扫描技术、结合最先进的Qemscan和MAPS配套实验,精细刻画孔隙发育特征。

本文采用美国通用电气公司生产的微米 CT扫描仪,对岩心样本进行X射线CT扫描获取岩心样本的灰度图像和数据。由于长 7段致密砂岩具有较强的非均质性,本文选用直径为25 mm的柱塞样品,采用7.6 μm的空间分辨率扫描,既保证了扫描样品的代表性,又便于直接对比电阻率模拟和实验结果。在灰度图像分割中,因为X射线CT无法识别尺寸小于扫描分辨率的孔隙空间,所以不可依据孔隙度实验结果确定分割阈值,而应根据灰度图像的灰度值分布合理选取。由于受分辨率的影响,三维数字岩心得到的孔隙度通常低于实验测量孔隙度,对于物性差的致密砂岩两者的差别更大。对8块长7段致密砂岩岩心样品CT识别孔隙与实验测量孔隙度对比分析发现,在7.6 μm的空间分辨率下,CT仅能识别致密砂岩中部分孔隙空间,能够识别的孔隙平均不超过 50%。因此,对于致密砂岩,不能仅根据高分辨率CT扫描识别的孔隙度来构建数字岩心,还应结合其他能够表征致密砂岩中微孔隙发育类型与孔隙尺寸分布的高分辨率测量实验。

为了确定岩心的矿物组分信息,本文选用 FEI公司的Qemscan 650F仪器进行实验测试。Qemscan测试不但能够提供矿物组分分布图,同时输出相同切面的二维灰度图像,灰度图像的灰度与矿物组分中的各原子序数相关,原子序数越大灰度值越大,而矿物组分的密度与原子序数正相关;所以可以通过Qemscan测试建立灰度与矿物组分之间的关系,即不同矿物组分的CT实验测量灰度值范围与Qemscan实验色彩之间的对应关系。图3a为长7段致密砂岩2号岩心的微米CT扫描图像,图3b为同一块岩心在同一区域Qemscan测试实验结果,表明岩石骨架以钠长石、石英和钾长石为主,黏土类型以绿泥石、伊利石和高岭石为主,其中绿泥石含量较高,Qemscan测试识别孔隙度仅为2.82%。对多块长7段致密砂岩岩心开展CT与Qemscan配套实验,根据实验结果可确定不同矿物组分的CT灰度值分布范围。

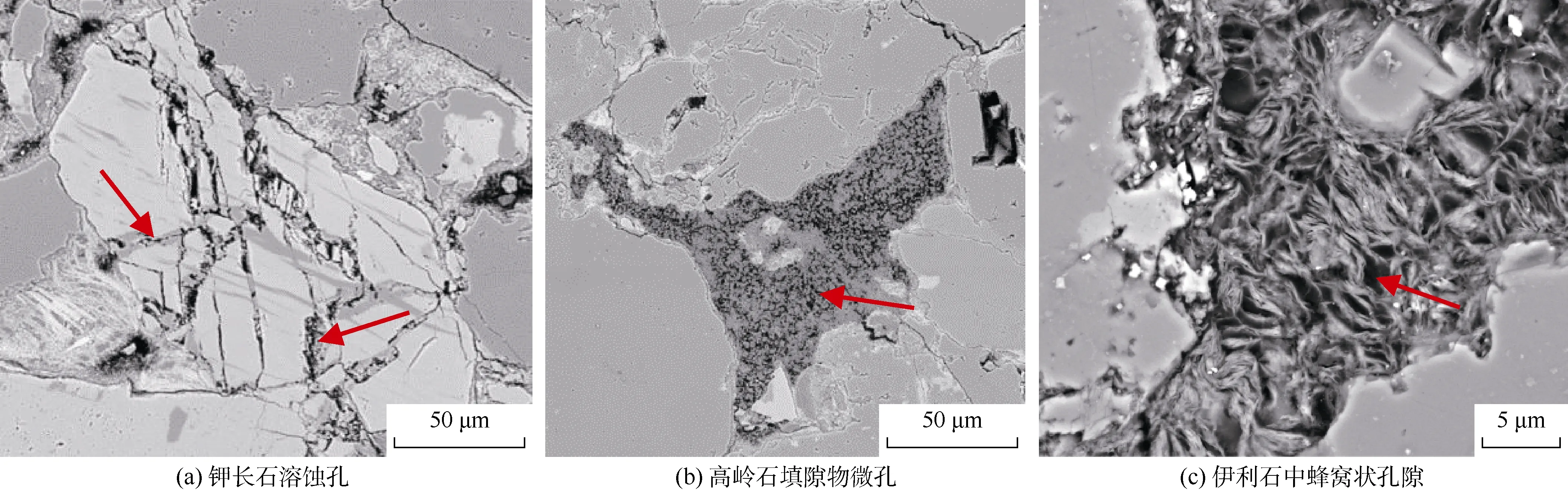

岩石的孔隙结构和孔隙流体对岩石电性具有重要的影响,但X射线CT仅识别了致密砂岩全部孔隙中的大孔隙部分,若要准确模拟电阻率,还必须定量分析未识别孔隙空间类型与尺寸分布特征。本文采用MAPS测试研究致密砂岩岩心微孔隙的分布情况。岩心MAPS测试是将岩石切面划分单元,对每个单元分别进行SEM成像,然后将单元图像拼接,形成切面的SEM图像,可实现图像的缩放等功能,精度可达 100 nm,可识别岩石的残余粒间孔、长石溶蚀孔和填隙物微孔等,如图4所示为2号岩心MAPS实验图像观察到的不同孔隙类型。

图3 长7段致密砂岩样品同一区域CT和Qemscan扫描结果实例(括号内表示相应矿物含量)

图4 长7段致密砂岩样品不同孔隙类型MAPS图像

2.2 三维数字岩心精细构建方法

在上述高精度配套实验基础上,按照图2所示的流程和步骤进行多源实验信息融合构建多矿物组分三维数字岩心。首先选取致密砂岩样品在同一区域的CT和Qemscan扫描结果,对两者的扫描图片进行图像配准,建立不同矿物组分的 CT实验测量灰度值范围与Qemscan实验色彩之间的对应关系,即确定每种矿物组分所对应的CT图像上的灰度值分布区间。然后利用Qemscan实验结果对MAPS实验结果进行图像配准,具体操作时对已测量过Qemscan实验的岩心样品,在选定区域内排布扫描出一定数量的纳米级分辨率的大小相同的图像;利用ImageJ软件对所有采集的图像进行组合拼接,形成一张纳米级分辨率的二维背散射电子图像;在Qemscan图像上选定特征明显的位置,然后在MAPS图像上找到具有相同特征的位置,对两个图像进行位置配准,即获得经Qemscan实验配准后的MAPS孔隙发育特征图像。根据配准后的MAPS图像进行局部放大,可以获取岩心内部发育的各类微孔隙的分布、尺寸大小及每种孔隙类型的含量在内的孔隙发育特征数据。综合上述多源实验信息,采用对CT实验数据进行多阈值分割的方法构建多组分三维数字岩心,并计算数字岩心的总孔隙度。根据实验室测量的岩心孔隙度和X射线衍射分析(XRD)实验结果调整CT图像多阈值分割参数,直至三维数字岩心计算的总孔隙度与实验室测量岩心孔隙度基本接近为止。

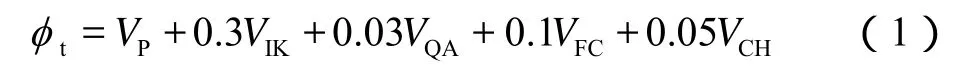

根据大量长7段致密砂岩岩心MAPS图像实验统计结果,将致密砂岩所有的孔隙空间划分为:残余粒间孔隙、钾长石与方解石中的溶蚀孔隙、伊利石和高岭石中的微孔隙、石英和钠长石中的晶间孔和绿泥石中的微孔隙。分别统计了以上 5种孔隙对总孔隙的贡献比例,多组分三维数字岩心的总孔隙度表示为:

图5给出了2号岩样微CT图像(见图5a)和上述方法建立的多组分三维数字岩心(见图5b),该样品气测孔隙度为 10.0%,单一阈值分割处理孔隙度仅为3.8%,采用本文方法建立的精细孔隙格架孔隙度为10.3%,与实验测量孔隙度非常接近。本文提出的基于高分辨率CT扫描、Qemscan和MAPS等多源实验信息融合构建的三维致密砂岩岩心,充分考虑了微孔隙的贡献,为下一步电阻率数值模拟提供准确的输入信息。

图5 致密砂岩2号柱塞岩样三维数字岩心构建实例

2.3 基于有限元的电阻率数值模拟方法

有限元方法是一种数值模拟方法,其基本原理是变分原理,将偏微分方程转化为代数方程组求解[20-21]。首先建立对应偏微分方程的泛函,该泛函取极值时的解即为偏微分方程的解。对于一个给定的三维数字岩心,任意两端施加一个电场,每个像素上的最终电压分布确定了整个三维数字岩心的能量E。根据变分原理,求解每个像素上的电压分布问题转化为求解系统能量极值的问题,并最终确定数字岩心的有效电导率。为使能量E取极小值,需满足能量对变量uj(结点电压)的偏导数均为零,即:

在数值求解过程中,当能量E对j个结点电压的偏导数构成的梯度矢量的平方和小于某一给定允许误差时,可近似认为等式成立,即确定了三维数字岩心中的电压分布和有效电性参数。

有限元电阻率模拟程序中,将每一体素视为一个单元,不同单元的电导率取决于该体素点表征的矿物组分。算法中全局矩阵(又称为整体刚度矩阵)占据计算机内存空间很大,为了保证数值模拟精度,程序中的电压、电流、能量等物理量均定义为双精度。本文在均质砂岩电阻率数值模拟算法的基础上,结合致密砂岩多矿物组分三维数字岩心,确定不同矿物组分的等效电阻率,模拟致密砂岩电阻率。

图6 致密砂岩柱塞岩样离心岩电实验与数值模拟结果对比图

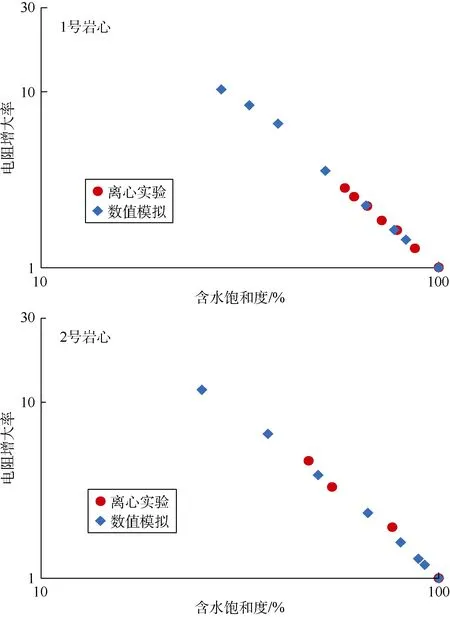

采用有限元方法模拟电阻增大率,并通过电阻增大率与含水饱和度曲线关系拟合,得到n的数值模拟结果,与实验基本吻合。图6展示了2块岩心的电阻增大率与含水饱和度关系模拟结果,由图可看出,数值模拟结果与实验结果在岩电测试饱和度范围内接近,验证了算法的准确性。对这两块物性相对较好的致密砂岩,电阻增大率与含水饱和度实验关系在中低含水饱和度下均出现下弯的现象。岩电实验数据显示长 7段储集层的致密砂岩气驱驱替程度较低,利用高速离心驱替岩电实验结果刻度在中高含水饱和度区间的数值模拟结果,数值模拟结果在中低含水饱和度区间对实验结果进行了有效的延展。结合岩石物理实验和数值模拟的结果,可以看出致密砂岩微孔隙部分对应的电阻增大率与含水饱和度关系曲线呈现弯曲现象;n值大小受孔隙结构影响,随含水饱和度的不断降低,n值有逐渐减小的趋势。

3 致密砂岩电性响应规律

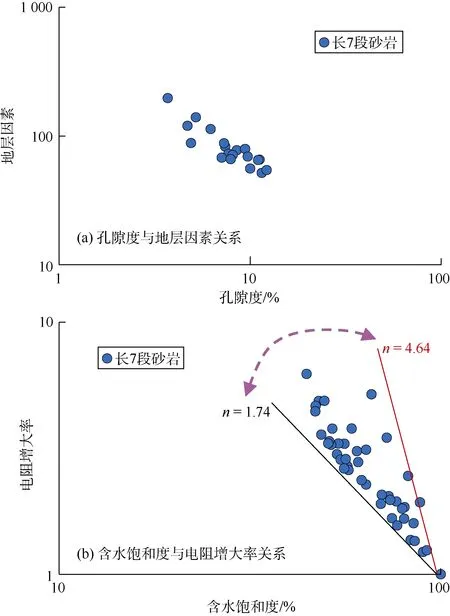

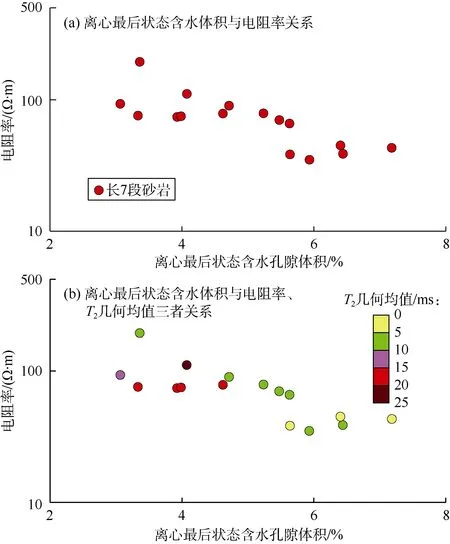

对长7段致密砂岩19块岩心开展高速离心驱替岩电与核磁共振T2谱联测实验,得到的岩电响应关系如图7所示。长7段致密砂岩孔隙度与地层因素的关系在双对数坐标系下基本近似为一条直线(见图7a),而含水饱和度与电阻增大率关系(见图7b)则很散,n值变化范围大,从1.74变化到4.64。为了更好地分析致密砂岩电阻率的影响因素,对长7段致密砂岩19块实验岩心做离心最后状态含水孔隙体积与电阻率关系图如图8a所示:总体上电阻率是含水体积的单调函数,随着含水体积的增大而逐渐减小,但是实验点呈现条带状分布,即电阻率在一定程度上受到孔隙结构的影响。

图7 长7段致密砂岩岩电响应关系图

图8 离心最后状态含水孔隙体积与电阻率及T2几何均值关系图

图8b中数据点的色标代表每块岩心T2几何均值的大小,T2几何均值增大代表岩心的孔隙结构从小孔隙发育为主逐渐过渡到以大孔隙发育为主,反之,代表岩心孔隙结构越差。从该图可看出,孔隙结构较差的岩心(以小孔隙发育为主),离心最后状态含水孔隙体积较大,因为其孔喉半径很小,即使采用离心实验方法(最大为15 000 r/min)也很难将其含水饱和度降低到很低的程度。不同岩心在相同的含水孔隙体积条件下,在纵向上电阻率值变化较大,这种现象对孔隙结构较差的岩心(绿色和黄色标识的数据点)更为明显,进一步说明在含水体积相同的条件下,孔隙结构对电阻率影响较大。图中当含水孔隙体积近似为 3%时,孔隙结构较差的绿色实验点与孔隙结构较好的红色实验点电阻率值相差很大,也进一步说明了,由于孔隙结构的复杂化导致了致密岩心的电阻率值增高。综上可知,致密砂岩电阻率是孔隙度、含水饱和度和孔隙结构的综合函数。

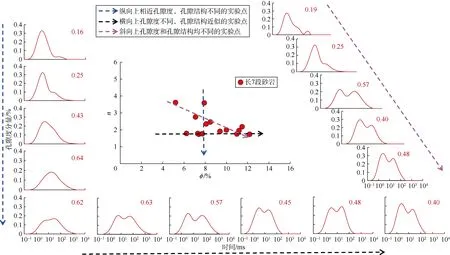

图9 长7段致密砂岩不同岩心φ与n及核磁共振T2谱关系图(图中红色数值表示岩心中大孔隙所占比例)

在明确了致密砂岩电性影响因素的基础上,需要进一步确定致密砂岩岩电参数随孔隙结构的变化规律,为饱和度准确计算提供依据。图9所示为长7段致密砂岩φ-n关系图,为了分析n值的影响因素,分别从 3个方向上选取实验点,列出其相应点对应的核磁共振T2谱图,图中的数值表示的是岩心中大孔隙所占比例(即T2>10 ms的所有孔隙组分与总孔隙度的比值)。由图可以看出,纵向上,在相近孔隙度条件下(孔隙度为 8%左右),孔隙结构不同,即不同岩心对应的T2谱大孔隙比例由少逐渐增多,则n值从大逐渐变小;横向上,相近n值条件下(n近似为 1.8),对应的T2谱都呈现双峰分布,岩心中大孔隙与小孔隙的比例比较接近,即孔隙结构近似的条件下,孔隙度差异较大,但n值较稳定;斜向上,孔隙度从小逐渐变大,孔隙结构中大孔隙分量逐渐增多,n值总体上从大逐渐变小。

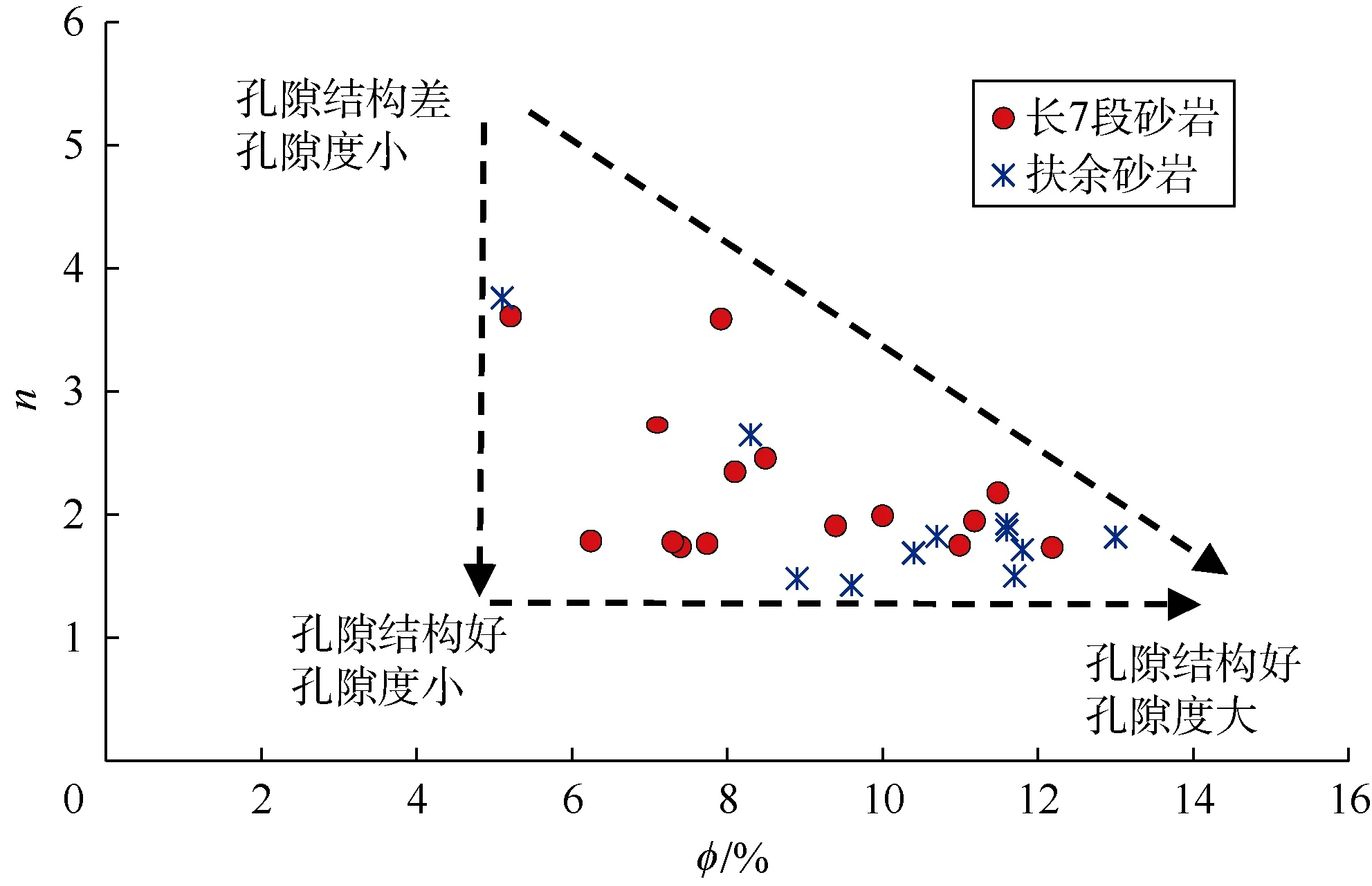

上述岩心表现出的实验规律可以总结为φ与n值的关系,如图10所示,表现为三端元特征:左上角的实验区域一般对应于孔隙度小、孔隙结构差的岩心;左下角的区域主要对应于孔隙度小,孔隙结构好的岩心;右下角的区域主要对应于孔隙度大、孔隙结构好的岩心。该图中形成的三角形区域,从上到下,孔隙度相近,岩心孔隙结构逐渐变好,即大孔隙含量增多,则n值逐渐减小;三角形底端从左到右,孔隙度从小变大,孔隙结构都比较好,核磁共振T2谱表现为双峰分布且岩心中大孔隙比例接近50%,则n值都比较小且稳定在1.8左右。对于致密砂岩来说,通常泥质含量都比较低(一般在10%以内),孔隙度越大,岩心的孔隙结构越好,对应的n值变化范围也比较小。为了验证鄂尔多斯盆地长7段致密砂岩φ与n值关系的三端元岩电响应特征是否具有普遍性,选取了松辽盆地扶余致密砂岩11块有代表性的岩样(具有不同孔隙度和渗透率),采用与长 7段致密砂岩相同的实验方法和分析流程,如图10中扶余致密砂岩表现出的岩电实验规律与长7段致密砂岩具有一致性,进一步说明这一岩电实验规律在致密砂岩中具有普遍性。

图10 鄂尔多斯盆地长7段和松辽盆地扶余致密砂岩φ与n关系图

4 致密砂岩饱和度评价方法

由于致密砂岩孔隙结构对岩电参数有重要影响,需要提取致密砂岩孔隙结构的表征参数来构建相应的模型。核磁共振T2谱是反映岩石孔隙分布最直接的方法[22-23],因此,从核磁共振T2谱入手,寻找能够表征孔隙结构变化并且能够较好反映岩石电性变化规律的孔隙结构参数。上述致密砂岩岩电参数响应规律表明,n值变化受大小孔隙比例的控制,因此,利用核磁共振T2谱确定大小孔的划分界限,即可得到致密砂岩每块岩心的大小孔隙比例。利用长7段致密砂岩19块岩样的压汞分析资料,将其转化为压汞孔喉半径的分布图如图11a所示,图中3种颜色表示将19块岩心按照孔隙结构的好坏划分为好、中和差3类,由图中可看出,以0.2 μm为界,好和中两类储集层的大孔喉峰值分布均在0.2 μm右侧,而第3类差储集层岩心的孔喉半径分布均在0.2 μm左侧,综合分析3类岩心的孔喉半径分布,将0.2 μm确定为大孔隙和小孔隙孔喉半径的划分界限,利用(3)式可以得到T2谱的大小孔划分界限为10 ms。

图11 长7段致密砂岩大小孔隙比例界限划分依据

由图11b—图11d可以看出,利用10 ms为界限划分的大小孔孔隙比例与压汞平均孔喉半径、T2几何均值和储集层品质都有很好的相关性,能够反映致密砂岩孔隙结构的变化,进一步说明大小孔隙以核磁共振T2谱10 ms为界是合理可行的,其对应的孔喉半径的分界线为0.2 μm。

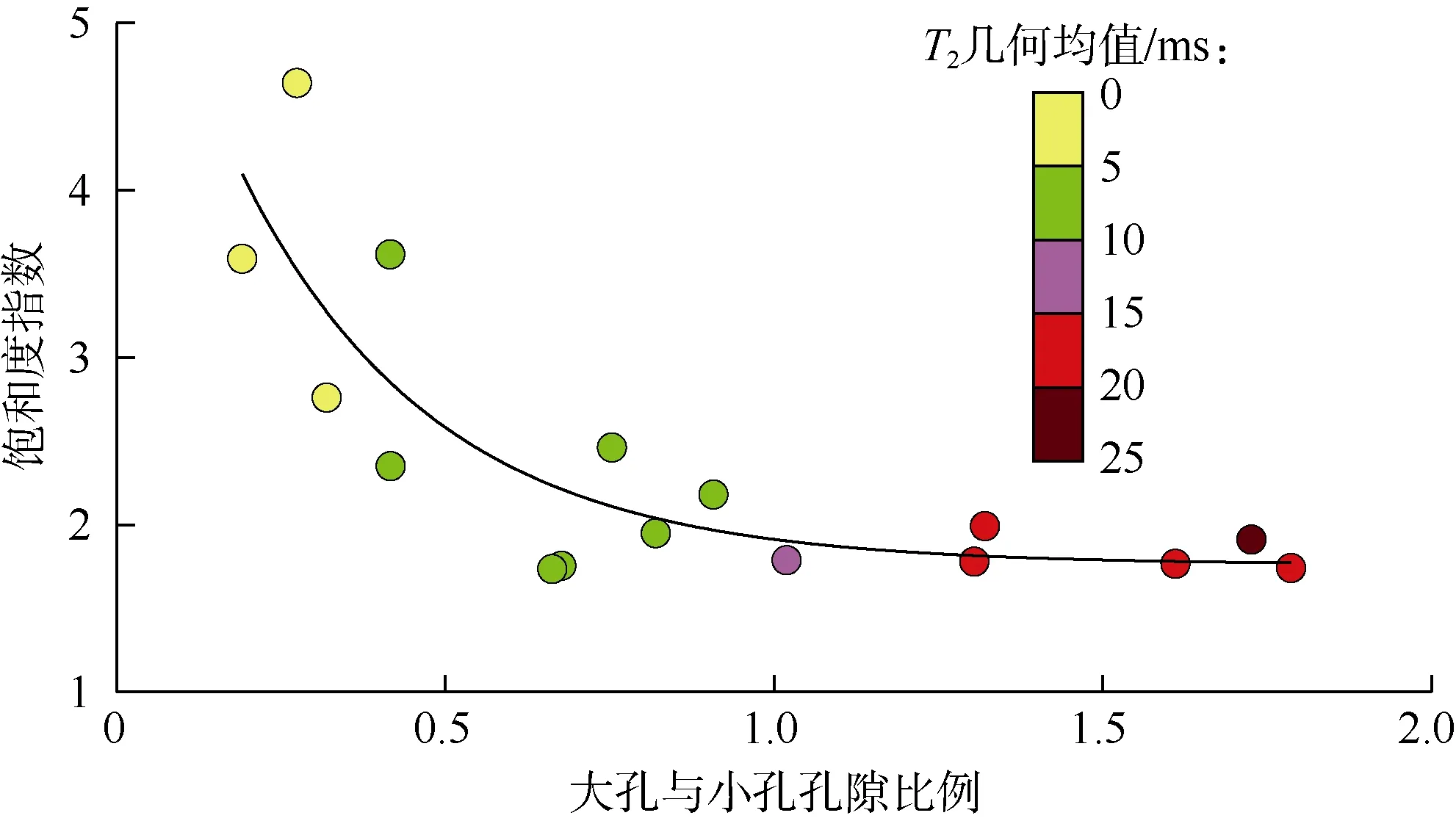

以核磁共振T2谱10 ms为界,确定了长7段致密砂岩n值与大小孔比例的关系图(见图12),两者的函数关系如(4)式,n值符合e指数的函数变化规律。岩心T2几何均值越小,岩心的孔隙结构越差,对应的岩心n值越大;岩心孔隙结构较好,即T2几何均值大于10 ms时,以大孔隙分量发育为主,对应的n值较平稳,为1.7~1.9。n值表达式如下:

图12 长7段致密砂岩大小孔比例与n值关系

其中,A0、A1和t1为拟合系数,需研究目的层大量岩电实验数据确定,

5 应用实例

利用核磁共振测井提取的孔隙结构信息结合n值随核磁大小孔隙比例的变化函数关系,对鄂尔多斯盆地X井长7段储集层进行饱和度定量评价(见图13),在整个处理井段上m和n值是连续变化的,处理结果为图中红色曲线Sw,原含水饱和度是利用固定m和n值的阿尔奇公式计算得到的,见图中黑色曲线SwA。将两种方法计算结果与该井密闭取心分析的含水饱和度进行对比,由该图可看出:对物性和孔隙结构较好的层段70号层(渗透率大于0.1×10-3μm2),两种方法计算的饱和度结果基本一致;但是当储集层物性较差,孔隙结构变差,即微小孔隙发育时,新模型计算的饱和度与密闭取心岩心分析结果一致性好,而原有模型计算的含油饱和度偏低,如图中62—64号层。饱和度计算结果表明,新模型计算的饱和度明显比原有模型精度高,计算结果符合致密砂岩岩电参数响应规律,当储集层物性较好,即孔隙结构较好时,储集层大孔发育占优,此时n值基本稳定在1.7~1.9;但当储集层物性较差,即微孔隙发育占优时,n值逐渐增大。

应用致密砂岩电性响应规律的结果对研究区长 7段储集层大量井资料进行评价,评价结果与密闭取心岩心分析饱和度基本一致;无取心资料的井,评价结果与试油结果基本一致。

6 结论和认识

本文提出的高速离心驱替和核磁共振T2谱联测的方法,可驱替渗透率小于 0.1×10-3μm2的致密砂岩岩心,并且可以提供不同含水饱和度下孔隙中流体的分布状态,为致密砂岩岩石电学性质研究提供较为可靠的实验手段。

通过开展高分辨率扫描CT、MAPS和Qemscan等配套实验,有效解决CT扫描分辨率与样品尺寸之间的矛盾。通过多源信息融合构建的多矿物组分精细三维数字岩心,充分考虑微孔隙的贡献,在此基础上采用有限元数值模拟方法,得到实验室条件下无法获得的致密砂岩在中低含水饱和度条件下的岩石电性响应。

以长 7段典型致密储集层为研究靶区,研发的基于孔隙结构的饱和度评价技术,能够获得更准确的含油饱和度,可以有效提高致密砂岩储集层储量计算精度;同时,研发的岩电参数变化规律,对其他地区的致密砂岩油藏评价有很好的指导作用。

符号注释:

A0,A1——岩心拟合系数,无因次;E——三维数字岩心电场的电势能,J;Fs——孔隙形状因子,无因次;GR——自然伽马,API;m——胶结指数,无因次;n——饱和度指数,无因次;rc——孔隙半径,m;RAT30,RAT90——横向探测深度为30和90英寸阵列感应电阻率,Ω·m;S——孔隙表面积,m2;SP——自然电位测井,mV;Sw,SwA,Sw_CORE——本文模型计算的含水饱和度、阿尔奇模型计算的含水饱和度和密闭取心岩心分析含水饱和度,%;t1——岩心拟合系数,无因次;T2——核磁共振T2谱,ms;V——总孔隙体积,m3;VCH——绿泥石体积含量,%;VFC——钾长石与方解石体积含量之和,%;VIK——伊利石与高岭石体积含量之和,%;VP——CT能够识别的残余粒间孔孔隙体积,%;VQA——石英与钠长石体积含量之和,%;α——大小孔隙比例(核磁共振T2谱以 10 ms为界),无因次;uj——结点电压,V;ρ2——岩石横向表面弛豫率,μm/ms;φ——有效孔隙度,%;φb——微孔隙所占孔隙度,%;φf——大孔隙所占孔隙度,%;φt——岩石总孔隙度,%。