生态美学视域下少数民族服饰审美及应用

2020-03-30唐媛媛

唐媛媛

摘要:为更深入地从生态美学视角探究少数民族服饰审美中“人—自然—社会”的和谐关系,以及这种和谐的传统服饰审美理念在设计中的现代性转换问题。本文首先从服饰的技艺因素、精神文化、社会符号三个方面分析水族服饰中隐藏的生态审美观,其次结合设计案例说明水族服饰生态审美理念在设计中的表现。得出将服饰文化的生态过程和生态环境纳入审美对象,进而产生审美关照,是把生态美学运用到少数民族服饰审美并进行现代性转换的重要方法。

关键词:自然生态 社会生态 少数民族 服饰审美 水族

中图分类号:B83

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)01-0102-02

引言

自20世纪90年代我国提出“可持续发展方针”以来,生态美学理论形态随之得到学术界的重视。2010年学者邓佑玲提出“中国少数民族美学”这一学科概念[1],目前一些学者正积极建构相关理论体系。从生态美学角度分析少数民族服饰的审美,有助于挖掘民族艺术中所持有的特有话语范式及美学内核,同时也有助于完善我国少数民族美学的理论体系。并且,从当前国家背景下的文化诉求而言,在“人与自然生命共同体”、“非遗保护”语境下的少数民族服饰审美有助于保护与弘扬我国传统文化的多样性。因此,从生态美学的角度探讨中国少数民族服饰的审美文化有来自理论和现实的双重呼唤。

一、水族服饰审美中的生态观

(一)作为生存技艺的服饰审美:作为“技艺的艺术”,中国少数民族服饰审美常饱含浓郁人文色彩的现实生活态度。黑格尔曾把人的产生看成是人自己劳动的成果,席勒指出“美是形式,我们可以关照它,同时美又是生命,因为我们可以感知它。总之,美即是我们的状态也是我们的作为”[2]。这可以说明贯穿整个人类审美活动形成和发展的历史轨迹源于人的创造性劳动,而少数民族服饰审美则多是源于人与自然关系。

由于对自然的无知与敬畏,原始生活状态中的水族人以兽皮、树叶作衣裳,他们赋予自然以人格化精神,通过将自然中存在的事物装饰于身体既表示神对自身的接纳,也起到了与自然神产生沟通的作用。此时水族人是依附于自然而生存,而服饰中的自然装饰物则是一种来自于对原始崇拜的寄托。经过长期的民族自身发展,近些年的水族女性上着青、蓝色右衽长衫,下着长裤,包头怕,男性上着对襟长衫,下着长裤。虽然服饰的形制有所变化,但是服饰制作中取材于自然的成分仍没有变化,如水族服饰中用到的蓝靛染料。所以,水族服饰的生态美学意义自其产生之时就有生态环境的烙印,将生态环境引导入审美的生存方式,这是最自由、最符合生态的生存方式。

在服饰的制作方面,水族人民聚寨而居,千百年来一直未脱离“男耕女织”的中国传统农村经济方式。纺纱织布更成为水族地区主要的手工业之一,亦是水族妇女必不可少的手艺技能,布织的好坏,是对妇女品性、才能的主要评价标准,男婚女嫁,婴儿满月或某些喜庆节日,水族妇女均以送布为俗,姑娘都爱穿自织自染的青紫布衣服。作为一种族群传承的技艺,人们对技艺的掌握和运用不仅满足了基本的生存需求,而是在此基础上进而上升到对“品性”与“才能”关系的整体性上,这种以“技”近乎“道”达到从自然到人的生命意义上的互相渗透。在长时间的服饰制作中,与大自然形成浓厚的默契度使他们更能体会到顺应天道、尊崇自然的道理。

(二)作为终极关怀的服饰审美:以技艺为基础而形成的生存方式和精神境界的少数民族服饰审美是人的生命活动向精神领域的拓展和延伸,也表征着他们对生命终极关怀的思考。哲学人类学家马克思·舍勒曾提出了人类的等级价值序列(order of value-ranks)“生命价值比区分适意或不适意的感觉价值更高,而精神价值是一个比生命价值更高的价值序列;神圣价值则是一个比精神价值更高的价值序列”[3]。诚然,这种附有神圣价值的宗教信仰逐渐会成为日常生活中的文化要素。对于任何民族而言,特别是如水族这类信奉自然神的民族,这种原始信仰最终会被世俗化地消解为一种日常生活习惯的遗留,而这种终极关怀必然要由其他替代品来填补,少数民族服饰则承担着这种关怀的表象化替代,服饰中的颜色、纹样、装饰都源自一个民族对自然的原始信仰。

水族人居住最多、最广的地方,县内多群山绵绵,溪流纵横,丘陵和平坝交错。水族人干栏式房屋依山而建,人们在这种纯天然的环境中生活,形成一道独特秀美的生存环境。这与道家思想中“道法自然”的人与自然普遍共生,管子崇尚天人合一、融于自然、与自然共生的居住选址哲学吻合。在服饰的颜色方面,由于长期在郁郁葱葱、依山傍水的环境中居住,水族女性服饰颜色多喜以蓝、青、绿、黑等素色为主,其呈现出的朴素、大方的特点,与水族人含蓄、淳朴的性情相映衬。如果将水族服饰看成是一个可供阅读的“文本”,在解读这一文本时,其实质是从族人的生命与服饰的联系出发,像爱好、感情等现象是伴随其生命过程始终,这些主体的情感往往与客观存在联系,而水族服饰在取色方面与族人所呈现的特征与自然的联系是分不开的。少数民族服饰中最能表现出亲近自然的地方就是服饰中的纹样装饰,水族女性服饰也不例外,这些极具自然主义色彩的图案不仅仅具有装饰作用,也是自然属性的文化体现。在水族围腰、小孩的背扇中常常会出现以“母题”图案为原型进行变形的图案,比如凤凰纹、蝴蝶纹。马尾绣背扇中最具代表性的主题纹样是蝴蝶,水族人在选择蝴蝶作为孩童背带纹样的背后,有着人文关怀的涵义。

自然性的文化是外族人很难单纯从纹样中捕捉到的,在这里,文化的创作者也是文化的接受者,水族服饰的功能性、精神性很好地服务于生活。同时,这种文化功利性促使水族人的生活与水族服饰形成了良好的生态关系,人们通過服饰中的纹样表示祈福、保佑、除魔等。“满足自身需求”祈求生存发展的关系是一种与自然相互依存、相互依赖的关系,不是对原古落后神话时代“自然的复魅”。就如曾繁仁教授所说“这种来自‘大自然潜在的审美性具有的蓬勃生命力、斑驳的色彩是人的审美活动极其重要的潜在条件。

(三)作为社会功能的服饰审美:少数民族服饰是纯粹状态中的无声语言和标志,它是族人所处的自然、社会、文化生态圈中重要的精神符号象征,这种符号意义大多表现在男女婚姻关系的社会功能上。水族男女的婚姻状况往往也是由作为符号徽标的服饰来完成,男女双方可以通过服饰语言对异性身份作出准确判断,在确定对方未婚的情况下才能向其表达爱慕,继而处理好各种关系。

水族幼儿、幼女身上的服饰镇邪避鬼的功能突出,尤指幼女,随着年龄的增长,附在幼女身上的起到“禁区”符号的禁忌放开,她自己或者亲人便会通过约定俗成的公开或隐喻的方式引起社会的关注,建立与单身男性的联系。每年水历四月丑日是水族苏宁喜节,该节日最早源于对生母娘娘祭祀,现在被誉为水族的妇幼节,是水族男女相亲的重要节日。在节日中,女性穿的服饰作为重要符号标志。三洞地区的青年女性头上会包白色头帕,除了代表着纯洁、美丽之外,也是与男性沟通的符号信息,表示到了男女恋爱的年龄。随着年龄的增长,头帕中色蓝色面积会逐渐增多,直到中老年,妇女都是包纯蓝色、纯黑色头帕。在未婚水族女性的主体服饰中,上衣和裤腿没有任何花边装饰,青年男女进入谈情说爱的年纪,便可通过主体服饰中的纹饰进行判断,而婚后水族女性进行的改装换容则是婚姻状况最大的指向性信号。

二、生态美学观在设计中的表现

(一)原生材料的运用:在国家明确指出“节约优先、保护优先、自然恢复”的发展方针下,将大自然中的原生材料运用到产品设计中已经成为一种趋势。如今,各种生活用品(尤指服饰)逐渐成为一种消耗品,在材料的选择上,采用能快速回收利用、循环降解的材料是生态美学设计观的重要理念。

因此,在材料的选择上,生态美学设计观强调回归自然,将目光锁定在大自然中的棉、麻等原材料。水族服饰中最为精美的就是国家级非物质文化遗产马尾绣,它是将当地马尾毛与丝线搓成绣线镶嵌在服飾上的一门具有强烈浮雕感的刺绣技艺。将马尾绣技艺运用到各种旅游产品中同样具有精美效果,如箱包、桌旗等。水族手工制作的传统服饰除了原材料上采用了自家种的棉花之外,染料蓝靛也是自然生长中的一种植物。这种取材于自然的生产模式一直未对自然造成危害,并且染制服饰的蓝靛染液还能起到消炎杀菌的作用,做到真正的回归自然、返璞归真。将蓝靛染布的技艺运用到各种手工艺产品中,对生态环境起不到威胁作用,保证绿色环保。在全民追求轻生活的新时代背景下,将服饰印染时用的蓝靛染料运用到手工布包、床上用品上,可供在开发旅游产品时借鉴学习,如图1。

(二)手工技艺的运用:随着人类进入工业化、信息化时代的步伐加快,当机器生产的手工艺产品已经无限接近我们在田野考察中见到的原生态手工艺产品时,那么,我们为什么还要倡导保存这种手工产品呢?我想这必定是有一种人在自然中追求的自由生存本体意识在内,手工技艺则是产品高附加值的源泉。

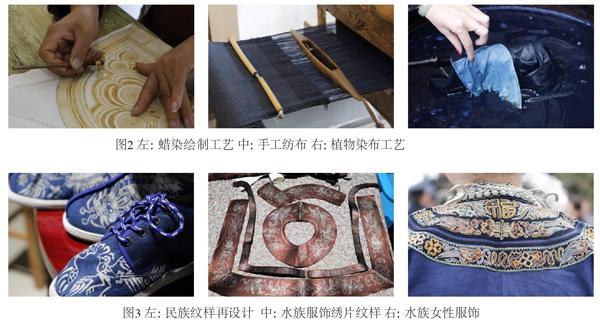

任何一个少数民族女性在制作服饰过程中,都要经过一套复杂的工艺过程,从棉的种植原材料到纺织布匹再到量体裁衣,这一系列的过程无不倾注了少数民族女性大量的心血。据田野考察得知,水族在完成织布的过程就要经过十几道工序,只有这些一步也不能减少的工艺步骤才有平整、精美的水家织布,如图2。民间传统手工艺文化是凝聚一个民族几千年来的智慧,将手工艺的核心技艺进行现代转换,找到在新时代的落脚点,是对民间工艺文化价值的挖掘的核心要点。所以,无论是在产品设计还是手工体验中,将民族传统手工技艺运用其中是时代所趋。

(二)民族符号的运用:符号,即记号、标记。通过少数民族服饰的符号语言可以了解民族的民间传说及图腾象征,将人们口中那些花花绿绿、稀奇古怪的“花样”说得头头是道,可以说,服饰是打开民族“密码”的钥匙,在宗教、哲学、伦理等领域发挥着文字无法替代的功能,哲学家们将这种文化模型称为“象征型文化”。

任何民族都有本民族的原始图腾纹样,如汉族的龙凤纹、苗族的蝴蝶纹等。在服饰等民族产品设计中,对民族传统服饰中的元素进行再设计,必定会面临民族符号的运用问题,在水族主体服饰或者鞋饰中运用传统符号或者对符号进行延伸设计,是将生态美学审美设计观中的自然纹样元素运用到民族服饰或者产品设计中的重要表现手法,如图3。

结语

从生态美学的角度研究水族服饰审美,是将民族发展历史上自发形成的生态审美观,提高到一种理性的自觉,由此形成服饰生态美的审美范畴。水族人作为整个水族文化系统中的参与者,同时也起着建构系统的作用,它是人与大自然的生命和弦,而非大自然的独奏曲,这种关系实则是把自然看成是一种必不可少的生存对象。水族服饰是族群在认知和解释自然时最直观的表达,当水族人民穿戴自织自染的服饰出席重大节日或祭祀活动时,表达了他们对本民族文化和对自然的顶礼膜拜,其伴随着人类对自然最初的回应,这是一种对祖先、对自然崇拜的一种精神坚守。将生态美学审美理念运用到现代服饰等设计中,也是对少数民族服饰文化自然生态、文化生态、社会生态的良性循环。

项目基金:四川美术学院研究生科研创新项目《三都县水族女性服饰传承的现状与出路分析》(kycx28011)。

参考文献

[1]邓佑玲.中国少数民族美学研究[M].北京:中央民族大学出版社,2010:14-17.

[2]席勒.美育书简[M].中国文联出版社,1984:130-131.

[3] Max Scheler,Formalism in Ethics and Non -Formal Ethics of Values .Translated by Manfred S.Frings and Roger L.Funk,Evanston:Northwestern University Press,1973,110-112.

[4]王建才.浅谈现代设计中的功能美[J].设计,2015,(6):116-117.

[5]鲁红梅.艺术的存在方式——伽达默尔的“游戏”概念[J].设计,2014,(09):158-159.

[6]赵国珍.从传统文化基因看中国现代产品设计[J].设计,2016,(18):144-145.