四川盆地磨溪北斜坡构造演化对震旦系油气成藏控制作用

2020-03-28张玺华彭瀚霖孙奕婷杨岱林田兴旺钟佳倚王云龙

马 奎 张玺华 彭瀚霖 孙奕婷 杨岱林 田兴旺 钟佳倚 王云龙

中国石油西南油气田公司勘探开发研究院

0 引言

震旦系—寒武系是四川盆地时代最古老、分布广泛的碳酸盐岩层系。其勘探最早开始于20世纪60年代,经过半个世纪持续探索和实践,在川中古隆起高石梯—磨溪地区发现了安岳震旦系—寒武系特大型气田。研究认为,震旦系特大型气田的形成主要受控于“古裂陷”“古隆起”“古侵蚀面”三古要素[1],主要分布于古隆起构造高部位叠合岩溶丘滩储层发育区。截至2017年底,安岳地区震旦系—下古生界大气田已探明天然气地质储量为8 487h 108m3,三级储量超1012m3[2]。

通过对国内勘探实践总结,认为多个盆地在碳酸盐岩斜坡构造区发现规模油气成藏,证实了斜坡区碳酸盐岩油气富集的勘探潜力:如塔里木盆地哈拉哈塘、顺北等地区发现的奥陶系缝洞型油气藏,所构成的大型油田即发育于盆地北部南斜坡构造上[3-4];在鄂尔多斯盆地靖边与靖边西发现的奥陶系大气田同样位于盆地中央隆起构造东侧斜坡带上[5-6]。早期研究表明,川中古隆起磨溪北斜坡震旦系—下古生界也具有良好的勘探潜力[7-8]。2018年,中国石油在川中古隆起磨溪北斜坡部署了风险探井JT1,在钻遇目的层灯影组时获得良好的油气显示,表明磨溪北斜坡震旦系成藏地质条件优越,油气能够有效聚集成藏。魏国齐等学者通过研究提出,四川盆地大型古隆起斜坡区部位震旦系的勘探重点在于寻找构造圈闭[9]。但JT1井的重大突破,有效证实磨溪北斜坡震旦系灯影组发育大型岩性圈闭。因此,川中古隆起磨溪北斜坡也必然成为四川盆地震旦系天然气勘探的重点拓展领域。而目前关于磨溪北斜坡构造背景控制下的烃源岩、圈闭等成藏条件研究程度较低。为此,主要从野外、钻井岩心和地球物理资料入手,基于磨溪北斜坡震旦系沉积构造演化过程分析,研究古地貌控制下的烃源岩、丘滩体和圈闭分布规律,探讨震旦系天然气成藏条件,以期为四川盆地震旦系天然气扩展勘探提供理论支撑。

1 地质背景

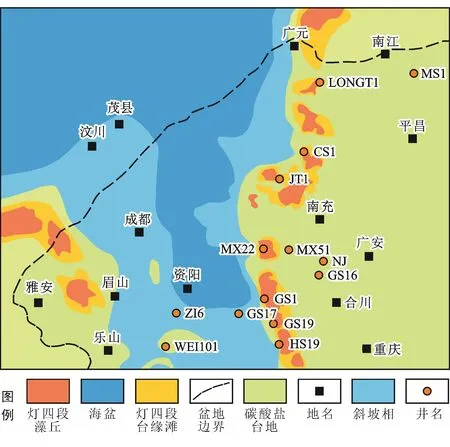

从现今构造格局上看,川中古隆起北斜坡主要指磨溪地区以北的单斜构造带。北侧以九龙山为界(LONGT1井位置),西侧紧邻德阳—安岳裂陷槽(图1)。受构造形态控制,构造幅度向北方向明显变低且宽缓,且无大型统一圈闭构造形态。灯影组埋藏深度大,最深海拔在–8 300 m左右。由于大部分地区处于川中低缓褶皱构造带,受刚性基底影响,构造变形相对较弱。

图1 四川盆地区带划分及研究区位置图

2 构造演化特征

前人在重建四川盆地构造演化过程中,主要利用剥蚀量恢复和平衡剖面方法,并取得良好应用效果[10]。因此,本研究基于地震层位解释成果,恢复二叠纪前地层剥蚀量,对二叠系沉积后地层采用平衡剖面方法,并结合区域构造演化背景,重建川中古隆起北斜坡构造演化史(图2、3)。

图2 川中古隆起磨溪北斜坡北西 南东向构造演化

2.1 桐湾II幕末期 加里东期

图3 川中古隆起磨溪北斜坡南北向构造演化

桐湾II幕时期,整个川中地区以缓慢隆起和填平补齐为主[11],高石梯、磨溪和磨溪以北发生抬升剥蚀(图2a、3a)。加里东早期,区域应力环境为地壳拉张,盆地内部和边缘发生伸展裂陷作用[12-13],德阳—安岳裂陷槽北段在早寒武世麦地坪组沉积期—筇竹寺组沉积期进入发展阶段(图2b、3b)。加里东晚期,四川盆地受峨眉上升运动和加里东运动共同作用,导致盆地内部和周缘形成多个隆起区,在川西地区形成龙门山古陆,盆地内川中水下古隆起雏形在此时基本形成。整个盆地表现为西北隆、中部高、东南洼的构造格局。受川中古隆起控制,高石梯—磨溪和磨溪以北均处于构造高部位[14-15]。在加里东运动持续影响下,川中古隆起范围进一步扩大。与高石梯—磨溪地区一样,磨溪以北斜坡区部分奥陶系、志留系缺失,并与上覆二叠系出现削截现象,证实高石梯—磨溪和磨溪以北处于相对构造高部位,发生抬升剥蚀[16],但古隆起以北略低于高石梯—磨溪地区。

2.2 海西期 早印支期

四川盆地在海西—印支期的构造演化与加里东期具有继承性。进入海西早期,在加里东运动后上扬子地区处于隆升的背景下,导致川中—川西北地区泥盆系和石炭系遭受剥蚀(图2c、3c)。至海西晚期的东吴运动,上扬子地区大规模上升为古陆,整个盆地大部分地区无沉积,在川中地区遭受短暂剥蚀[17]。随后接受中、下三叠统沉积,四川盆地进入稳定的克拉通阶段。至印支早、中期,盆地发生构造反转运动[18],应力环境由东吴运动的拉张环境转变为印支期的压力环境[19]。受印支期挤压运动的影响,盆地性质发生强烈变化,川中古隆起受其影响转变为东南隆起、西北沉降格局[20-22]。此时,高石梯—磨溪地区处于古隆起高部位,磨溪以北开始沉降,构造轴线逐渐向东南迁移(图2d、3d)。

2.3 印支晚期 燕山早期

印支晚期,松潘—甘孜被动大陆边缘盆地发生褶皱冲断,盆地西缘由于造山运动发生隆升,不断向盆内推进,由于拼贴地块的规模较小,前陆盆地特征不明显,川西北龙门山和九龙山发生小幅度抬升[23](图2e、3e)。进入燕山早期,川西北地区经历挤压冲断及走滑改造[24]。受龙门山和九龙山逆冲推覆影响,川中—川西北地区构造轴线进一步向东南方向迁移。具体表现为:高石梯—磨溪地区进一步遭受挤压隆升,而靠近龙门山前的磨溪以北地区由于遭受强烈挤压发生沉降(图2f、3f)。同时,三叠系由高石梯—磨溪向磨溪以北方向明显增厚,证实川中古隆起发生同沉积隆升作用。

2.4 燕山中期 现今

燕山期至喜山期,川中地区继承之前的构造变形特征。燕山晚期,前陆盆地的沉降中心由川西北地区转移至川西地区。喜山运动使龙门山南段发生强烈挤压变形[25],川中至川西北地区整体发生隆升,且侏罗系上部地层大面积剥蚀。高石梯—磨溪地区相对隆升定型,形成现在的川中古隆起,构造轴线继续向东南方向迁移。而磨溪以北虽然处于隆起构造背景,但由于靠近川西南挤压变形区,相对高石梯—磨溪地区继续沉降,形成现在的川中古隆起北翼的单斜构造(图2g、3g)。

虽然印支晚期—燕山期以来的构造运动使盆缘构造带向盆地内部递进冲断,磨溪北斜坡现今构造形态遭受晚印支期以来的挤压沉降作用,但其地层结构基本稳定,没有发生明显的冲断和褶皱变形,只呈现出斜坡区结构遭受后期沉积埋藏和抬升剥蚀作用下的改造过程。

3 构造演化对震旦系油气成藏条件的控制作用

3.1 早期两期台缘裂陷和斜坡腹部控制优质烃源岩分布

受兴凯运动和加里东运动影响,盆地内部发生伸展裂陷作用,裂陷过程中地层沉降引起海水大量涌入形成还原性沉积环境,以川中延伸至川西北形成的大型裂陷区为代表,发现寒武系麦地坪组和筇竹寺组两套泥页岩地层沉积[26-27]。在筇竹寺组沉积早期,海水由东南方向入侵,同时受西侧康滇古陆和北侧汉南古陆阻隔形成半封闭深水、还原环境,有利于有机质富集和烃源岩发育。筇竹寺组烃源岩在裂陷槽北部地区较厚。通过实测江油剑阁、广元羊木镇、南江沙滩和旺苍杨坝镇3个野外露头剖面,其中在江油剑阁发现筇竹寺组烃源岩厚度超过300 m。对广元羊木镇剖面的观测发现筇竹寺组泥岩厚度达260 m,TOC分布于0.36%~14.3%之间,平均为4.09%。南江杨坝镇为90 m,TOC分布于0.33%~3.77%,平均为1.99%。

早寒武世四川盆地正处于桐湾II幕拉张环境下,受此影响磨溪北斜坡构造上形成多个走向为西南—东北的次级陡坎[28],具有深水斜坡相沉积特征,发育下寒武统厚层优质烃源岩。北斜坡JT1井钻遇下寒武统筇竹寺组376 m,TOC大于0.50%的泥页岩厚度达到248 m,下部200 m范围内TOC分布在1.04%~3.17%,平均为1.86%。MS1井测得筇竹寺组厚度358 m,其中 TOC大于2.00%的厚度128 m,TOC大于0.50%的优质烃源岩层垂厚达274 m[29]。斜坡更低部位CS1井钻遇筇竹寺组厚度达429 m,接近裂陷槽中筇竹寺组厚度。基于野外勘查结合地震数据分析等手段,对川西北地区筇竹寺组烃源岩厚度进行预测(图4)。认为相比于裂陷槽中段,裂陷槽北段下寒武筇竹寺组优质烃源岩更发育。

图4 川中 川西北地区下寒武统筇竹寺组烃源岩厚度图

3.2 继承性构造斜坡区发育丘滩体和大型岩性圈闭

震旦系沉积末期,随着北部德阳—安岳裂陷持续向南扩展以及南侧长宁裂陷向北延伸,伴随着裂陷边界向东迁移,致使裂陷整体发育规模变大,最终贯穿四川盆地南北两端[30]。地震资料显示磨溪北斜坡灯影组四段台缘具有明显增厚、弱振幅、丘状反射的丘滩体反射特征(图5)。基于地震资料分析,对磨溪北斜坡灯影组四段沉积相带进行刻画和预测(图6),认为发育多个大型独立分布的藻丘滩体,总面积达2 450 km2。

磨溪斜坡区台缘带灯影组四段发育大面积丘滩体,为后期的岩溶储层的形成提供物质基础。桐湾II幕时期,受地壳不均衡隆升作用影响,川西—川北地区构造抬升幅度大,造成磨溪北斜坡灯影组的剥蚀作用强于川中地区[31],在大气淡水的风化壳岩溶作用下形成丘滩相岩溶储层[32]。但岩溶储层并不是整体连片发育。主要是由于沉积期古地貌和水体能量的不同,导致不同地区岩溶丘滩体储层的发育程度具有较大差异性。在古地貌相对较高的丘核发育区,水体能量较高,有利于凝块云岩、藻砂屑云岩等的发育,经过后期岩溶作用改造形成物性较好的岩溶储集层。而在古地貌较低的丘间洼地发育区,水体能量弱,形成的泥晶云岩和粉晶云岩,虽然经过桐湾II幕岩溶作用,但物性条件仍然较差,不能作为有效储层。经过长期的埋藏成岩作用形成岩性致密层,对凝块云岩、藻砂屑云岩等物性较好岩溶储层侧向封堵,可以形成岩性圈闭。

图5 四川盆地过磨溪北斜坡台缘地震响应特征图

图6 四川盆地及周缘晚震旦纪灯四期岩相古地理图

磨溪以北处于继承性构造斜坡区,震旦系厚度稳定,断层断距小,表明磨溪北斜坡构造演化具有继承性和稳定性。后期构造活动对早期形成的灯影组四段岩性圈闭破坏作用较小,有利于岩性圈闭保存。在斜坡腹部和安岳裂陷槽北段下寒武统烃源岩持续供烃的条件下,油气能够在岩性圈闭中有效聚集。

4 结论

1)磨溪北斜坡经历了多期构造演化调整。桐湾运动末期,磨溪以北发生隆升作用,位于古隆起构造高部位;至海西晚期,由于盆内伸展裂陷作用,开始下沉形成单斜构造;印支晚期至现今,受川西龙门山逆冲推覆构造运动,形成现今低幅斜坡构造区。

2)由于加里东早期盆内伸展裂陷作用,川北地区形成裂陷槽,同时在磨溪以北形成斜坡相沉积,有利于裂陷槽北部和斜坡腹部下寒武统优质烃源岩成规模发育。

3)灯影组沉积末期,古隆起构造高部位、磨溪北斜坡台缘区灯影组丘滩体和岩性圈闭发育,在稳定继承性斜坡构造背景下有利于岩性圈闭保存。