下颈椎两种徒手椎弓根置钉方法的比较

2020-03-27储朝明陈鸣秦入结刘艺吕游

储朝明,陈鸣,秦入结,刘艺,吕游

(连云港市第一人民医院脊柱外科,江苏 连云港 222000)

鉴于明显的生物力学优势[1-3], 下颈椎椎弓根钉被越来越多的脊柱外科医生所使用[4-7]。但颈椎椎弓根的内外侧毗邻重要血管、神经,直径小,误置率高[8],置钉不良可损伤硬膜囊、脊髓、神经根或椎动脉[9],限制了该项技术的广泛开展。若依赖导航技术,其设备昂贵、操作复杂,因而目前置钉仍多采取徒手操作。徒手置钉技术大致分为传统的手锥徒手置钉方法和借助磨钻、刮匙等工具的徒手置钉方法,但这两种技术的比较,仍少见诸报道。笔者回顾了2013年8月~2016年6月采用这两种技术治疗的24例患者临床资料,现对其安全性和有效性进行分析和比较。

1 资料与方法

1.1 一般资料

自2013年8月~2016年6月共纳入24例患者,男15例,女9例,年龄21-65岁(平均45.4岁),下颈椎骨折脱位14例(Frankel分级A级4例,B级2例,C级4例,D级3例,E级1例),脊髓型颈椎病5例,颈椎畸形3例,颈椎肿瘤2例;共置入125枚下颈椎椎弓根螺钉,C310枚,C432枚,C536枚,C634枚,C713枚。其中采用磨钻、刮匙辅助下徒手置钉技术(A组)13例,男9例,女4例,平均44.5岁,下颈椎骨折脱位8例(Frankel分级A级3例,C级1例,D级2例,E级2例),脊髓型颈椎病2例,颈椎畸形2例,颈椎肿瘤1例;共置入78枚螺钉(C36枚,C418枚,C522枚,C624枚,C78枚);采用手锥徒手置钉技术(B组)11例,男6例,女5例,平均46.4岁,下颈椎骨折脱位6例(Frankel分级A级1例,B级2例,C级3例,D级2例),脊髓型颈椎病3例,颈椎畸形1例,颈椎肿瘤1例;共置入47枚螺钉(C34枚,C414枚,C514枚,C610枚,C75枚)。

1.2 术前准备

所有患者术前摄颈椎正侧位、颈椎薄层CT平扫、颈椎MRI平扫,了解椎弓根完整性和直径、进针点及角度、椎动脉孔大小,评估椎弓根置钉的可行性。椎弓根破坏、直径小于3 mm者未纳入本研究,评估神经功能。

1.3 手术方法

均采用气管内插管全麻。患者取俯卧位,颈略屈置于头架。后正中切口,扩大显露目标椎板头尾侧1-2个节段,充分显露侧块及外侧缘、上关节突关节面基底部。

A组:进针点C3-6选择侧块外缘内4 mm、上关节突基底部下方2 mm交点,C7选择侧块中垂线、上关节突关节面基底部下方2 mm交点。进针角度根据CT平扫结果,水平面C3-7内倾角分别大约为43°、44°、45°、44°、 32°,矢状面C3-4螺钉稍向头侧倾斜10°、C6-7稍向尾侧倾斜10°、C5呈垂直位。3-5 mm球头磨钻去除侧块皮质,深度约3-5 mm,形成3-5 mm直径骨孔。以3 mm刮匙维持以上角度沿侧块内壁旋转半周的方式刮除松质骨,刮匙的开口朝向内壁,显露、探测椎弓根的开口及内壁。2 mm手钻或刮匙保持40-45°内倾角并平行于上终板前进,沿椎弓根内侧缓慢旋转前进,深度达1 cm左右。退出手钻或刮匙,观察有无明显出血,以椎弓根探子探测四壁,如出血较少、四壁完好,置入1.5 cm长度定位针头,一侧椎弓根穿刺、放置定位针完毕后,行X线侧位透视,了解矢状位进针点是否偏上或偏下、是否平行终板。通过内壁探测和侧位透视基本可以准确评估进针点和进针角度是否合适。如有重大偏差,重新开口或磨钻扩大开口,再次穿刺、置入定位针。如无明显偏差,退出定位针,以直或稍弯曲2 mm手钻沿定位针方向(位置良好)、或根据探测和透视结果适当调整(位置有偏差)继续前进15 mm,总深度达25-30 mm。退出手钻,观察出血情况,探测四壁及底部,如出血少,四壁及底部均为骨性组织,再次放置2.5 cm定位针正侧位透视。如位置良好,不攻丝置入3.5 mm皮质骨螺钉,长度26-30 mm(深度根据CT测量结果)。再次正侧位透视,了解螺钉置入位置、角度、长度是否合适。如螺钉满意,以对侧为参照选择进针点、进针角度、螺钉深度,同样先放置定位针,再置入螺钉,最后正侧位透视。置钉结束后,后路去皮质,自体骨植骨,放置引流、闭合切口。

B组:进针点和进针角度选择和A组相同。进针点以开口器开口,以2 mm手钻根据经验和CT测量结果缓慢前进,水平面内倾角C3-6约40-50°、C730-40°,矢状面C3-4螺钉稍向头侧倾斜10°、C6-7稍向尾侧倾斜10°、C5中立位。进针2 cm左右后,探测椎弓根四壁、放置定位针、正侧位透视,位置合适后置入3.5 mm皮质骨螺钉,其长度根据探查和透视结果。置钉结束后,植骨、放置引流、闭合切口。

1.4 评价方法

比较两组置钉时间、透视次数、置钉失败率、螺钉位置优良率、并发症发生率。置钉时间为从开口到螺钉置入完成单个螺钉耗时,透视次数为单个螺钉平均透视次数,置钉失败率为术中放弃置钉、更改为侧块螺钉的百分率。按照Lee等[10]的方法,将螺钉在椎弓根内的位置分为4级:0级,螺钉完全在椎弓根内;1级,螺钉部分穿破但小于螺钉直径的25%;2级,螺钉穿破部分为螺钉直径的25%~50%;3级,穿破部分大于螺钉直径的50%。螺钉优良率为0级、1级螺钉的比例,并发症发生率为脑脊液漏、神经、血管损伤和3级螺钉的发生率。

1.5 统计学分析

2 结果

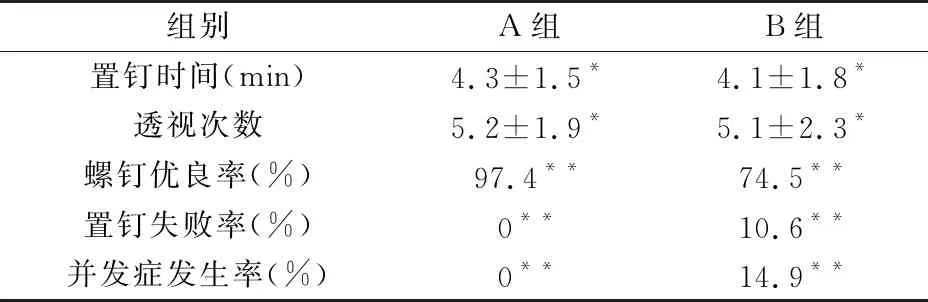

两组置钉时间、透视次数、置钉失败率、螺钉优良率、并发症发生率的比较见表1。A组中无置钉失败放弃和更改为侧块螺钉者(见图1-4);B组中有5例置钉失败(10.6%),其中C32例,C4、C6、C7各1例,1例C3明显出血放弃置钉,另1例C3因反复穿刺致椎弓根破坏、置钉松动而放弃,1例C4反复穿刺不理想放弃,1例C6穿刺出现脑脊液漏改侧块螺钉,1例C7穿刺失败改侧块螺钉,失败率高达10.6%。A组中0级螺钉71枚,1级5枚,2级2枚,3级0枚,优良率97.4%;B组0级螺钉23枚,1级12枚,2级9枚,3级3枚,优良率74.5%。A组中螺钉穿破外壁4例,下壁1例,上壁1例,内壁1例;B组穿透外壁12例,下壁5例,上壁4例,内壁3例。A组术中、术后无脑脊液漏、血管神经损伤病例;B组术中椎弓根穿刺出现脑脊液漏3例,1例C7神经根损伤,考虑为穿刺伤,3例螺钉3级,椎动脉孔占位超过50%,虽无严重出血、明显脑梗塞表现,但被认定为血管损伤病例,总并发症发生率14.9%。

图1 术后颈椎正位片 图2-3 术后颈椎CT横断面 图4 术后颈椎CT三维重建

表1 磨钻、刮匙辅助下徒手置钉技术和手锥徒手置钉技术的疗效比较

注:*两组置钉时间、透视次数比较,P>0.05;**两组螺钉优良率、置钉失败率、并发症发生率比较,P<0.05

3 讨论

下颈椎椎弓根置钉技术可分为徒手置钉和“导航”技术引导置钉法。后者由于导航设备昂贵,多数医院无法满足,且操作复杂,难以普及[13]。因此,临床上广泛应用的是徒手置钉方法,包括经典的徒手置钉、Abumi法、改良Abumi法。笔者将后2种方法统称为椎弓根探查法,本文的磨钻、刮匙辅助下徒手椎弓根置钉技术即这些方法的综合,综合运用磨钻、刮匙、手钻和不同的椎弓根探查法。

各种方法的进针点基本都集中于侧块的外上象限[9-12],也正是椎弓根轴线和侧块的交点。由于椎弓根被侧块遮挡不易直视或探及,直径较细,以及个体差异大,依靠解剖定位和手椎的徒手置钉更多地依赖术者的经验,准确性难以保证,螺钉误置、血管神经硬膜囊损伤的风险较高。本研究中B组47枚螺钉2级以上螺钉12枚,比例高达25.5%,脑脊液漏3例, C7神经根损伤1例,置钉失败率10.6%,均说明了这一点。

鉴于徒手置钉的以上不足,更多的学者采用Abumi法、管道疏通法、漏斗法。这些方法的共同点是进针点不是具体的一个点,而是选择侧块外上象限,用磨钻等工具去皮质,产生一直径5 mm大小的入口,再以磨钻或刮匙沿侧块内壁刮除椎弓根开口浅部的松质骨,探查或显露椎弓根入口。选择范围较大的区域比选择某个点更容易,误差也更小,即使选择的区域仍有误差,还可以根据探查和透视结果定向扩大入口进行弥补。笔者早期A组早期病例开口较大,并且在探查和透视后磨钻调整开口,通常是开口偏内、偏下,后期开口多在3 mm,较少调整。

确定椎弓根的入口后,按照合适的角度可顺利进入椎体,这是关键的步骤。虽然术前的CT和X线资料可以提供准确的内倾角和头尾倾角,但每个椎弓根的角度不相同,准确把握细微的角度很难。管道疏通法、漏斗法等采用刮匙沿椎弓根内壁刮匙椎弓根内的松质骨,深度3-4 mm,可以帮助找到椎弓根的轴线。由于头尾倾角常常很难把握而穿透上下壁,笔者为了减少矢状位的误差,在此深度放置定位针,侧位透视,根据侧位像结果调整最佳的进针点和头尾倾角。根据透视和椎弓根探查的结果以2 mm手椎或刮匙沿椎弓根内壁和轴线继续缓慢前进,进入椎体。再次放置定位针透视正侧位片判断内倾角、头尾倾角和深度,将螺钉误置风险降到了最低。

无论是刮匙还是手椎均应确保内倾角和紧贴内壁,因为颈椎椎弓根外展角度较大,而颈后路切口组织厚、张力大,常限制工具外展,而且椎弓根的外壁较内壁薄,易导致外壁穿透。本研究A、B组中外壁穿透率分别为57.1%、50.0%,和文献[8]结果一致。

术中透视和探查对开口位置和穿刺角度的判断非常重要。术中侧位判断进针点、头尾倾角和深度,一般认为螺钉应位于椎体上1/3、和终板平行,在正位片上,螺钉尖部接近中线—约中线到外侧缘距离的内侧1/4分界线处[7]。透视会增加射线暴露和置钉时间,但可以减少误置风险和反复调整时间,本研究A、B组间透视次数、置钉时间比较无显著性差异也说明了这一点。探测前方是坚硬的皮质骨,但深度小于25 mm则可能是穿透椎弓根外侧壁、进入椎动脉孔;如深度在20-25 mm之间、前方探及软质,则可能由于内倾角过小而直接进入椎动脉孔;如深度在20 mm以内,内侧空虚或出现脑脊液漏,则提示内壁和硬膜囊损伤。拔除刮匙或手椎后有大量的血涌出,则表明椎弓根壁破裂、椎管内静脉丛或椎动脉孔静脉丛损伤可能,穿刺位置合适者通常只有少量渗血或无出血。