贵州松桃李家湾—杨立掌大型锰矿床主要地质特征与勘查实践

2020-03-26姚希财余万泽袁良军向坤鹏张平壹张仁彪张太富覃智贵

姚希财,余万泽,袁良军,向坤鹏,张平壹,张仁彪,张太富,覃智贵

(1. 贵州省地质矿产勘查开发局 一〇三地质大队,贵州 铜仁 554300; 2. 贵州省地质调查院,贵州 贵阳 550000)

贵州松桃李家湾—杨立掌大型锰矿床位于松桃县城南西方向255(°),平距约42 km,属乌罗镇管辖。该矿床既包括了20世纪80年代103地质队发现和勘查的杨立掌锰矿床,也包括2013年103地质队提交的杨立掌锰矿床深延部分的李家湾锰矿床,前后共提交锰矿石资源量3 337.58万t。

20世纪60年代,贵州省地矿局103地质大队发现了杨立掌锰矿。1978-1983年,该队对杨立掌锰矿进行了详查地质评价,提交碳酸锰矿石资源量1 473.95万t[1]; 2010-2013年,103地质队对杨立掌锰矿深延部分的李家湾锰矿进行了详查评价,提交(332+333)碳酸锰矿石资源量1 863.63万t[2]。2018年,依托李家湾锰矿床详查资源量,贵州武陵矿业有限公司李家湾大型锰矿山建成投产,生产规模为年产锰矿石60万t。

李家湾—杨立掌大型锰矿床大地构造位置处扬子地块与华夏地块的过渡区,跨越上扬子地块和江南造山带[3-4],属于全国26个重要成矿区带中的上扬子东缘成矿带[5]。按照全国成矿区带的划分[6],属于滨太平洋成矿域(Ⅰ-4)的扬子成矿省(Ⅱ-15)、华南成矿省(Ⅱ-16),三级成矿单元中属于上扬子中东部(台褶带) Pb-Zn-Cu-Ag-Fe-Mn-Hg-Sb磷铝土矿硫铁矿成矿带(Ⅲ77);按照华南南华纪锰矿成矿区带划分[7],位于南华裂谷盆地锰矿成矿区、武陵锰矿成矿带、石阡—松桃—古丈锰矿成矿亚带,松桃李家湾—高地—道坨IV级地堑盆地[8],该IV级地堑盆地还同时控制形成了著名的松桃高地、松桃道坨超大型锰矿床等。

区内先后经历了雪峰、加里东、印支及燕山多期次构造运动。褶皱简单,断裂构造发育,构造线总体呈NE、NNE向,主要褶皱有梵净山穹状背斜、猴子坳向斜及凉风坳背斜,主要断裂有三阳、杨立掌、木耳、红石等区域性大断裂[9-10]。区域内出露地层由老到新为新元古界青白口系、南华系、震旦系,古生界寒武系、奥陶系,新生界第四系。

1 矿区地质特征

1.1 矿区地层

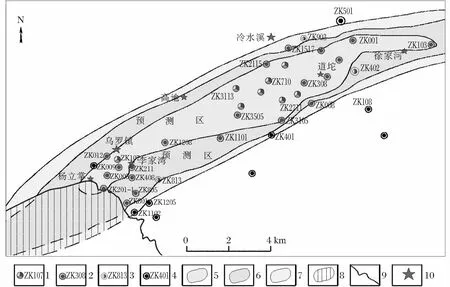

研究区出露地层由老至新依次为青白口系清水江组(Qbq),南华系中统铁丝坳组(Nh2t)、大塘坡组(Nh2d),上统南沱组(Nh3n);震旦系下统陡山沱组(Z1d),上统留茶坡组(Z2l),寒武系纽芬兰统牛蹄塘组(∈1-2n)、第二统九门冲组(∈2jm)、变马冲组(∈2b)、杷榔组(∈2p)、清虚洞组(∈2q),寒武系第三统高台组(∈3g)、石冷水组(∈3s),寒武系芙蓉统娄山关组(∈3-4ls),新生界第四系。其中大塘坡组(Nh2d)根据岩性可细分为3段,大塘坡组第1段(Nh2d1)为区内惟一锰矿层(习称:含锰岩系),岩性为黑色炭质页岩,偶见层纹及现状黄铁矿。底部为钢灰色块状、条带状菱锰矿层,常夹一层黑色炭质页岩,菱锰矿层呈层状、似层状产出,常见星点状黄铁矿及网状分布的白色石英细脉。桃李家湾—杨立掌大型锰矿床地质简貌见图1。

1 第四系浮土;2 寒武系娄山关组;3 石冷水组;4 高台组;5 清虚洞组;6 杷榔组;7 变马冲组;8 牛蹄塘组+九门冲组;9 震旦系;10 南华系南沱组;11 大塘坡组第2+3段;12 大塘坡组第1段;13 铁丝坳组;14 青白口系清水江组;15 地质界线;16 不整合接触界线;17 地层产状;18 实测性质不明断层;19 实测正断层;20 实测逆断层;21 背斜;22 矿层露头线;23 勘探线剖面位置及编号;24 见矿钻孔位置及编号;25 未见矿钻孔位置及编号

1.2 矿区构造

矿区处于梵净山穹状背斜北东外缘,猴子坳向斜南西翼,以断裂构造为主,褶曲不发育,主要断裂构造为北东东向、北东向。

陈家沟背斜:位于区内南东毛溪沟以东之山脊一带,轴线大致呈南北向,延伸长约3 km。西翼伸展较窄,地层产状较陡,倾角为25(°)~78(°);东翼伸展较宽,较西翼倾角平缓,倾角25(°)~50(°),轴面倾向东,为F7断层构造活动产生的不对称拖拉背斜。

杨立掌断裂带:为区域性大断裂,在区内主要表现为F1断层,仅从残存露头大致可判断断裂带至少由两条以上断层组成。F1断层呈NE-SW向展布,区域上延伸约35 km,沿走向呈微“S”形弯曲,走向NE38(°)~69(°),倾向NW,倾角77(°)~81(°),断距为500~1 000 m,为正断层性质,对锰矿体的空间分布影响较大。

F8断层:呈EW-NE向展布,破碎带宽15~50 m,倾向南西,倾角为70(°)~75(°),断距为50~150 m,破碎带内地层发生挠曲倒转,甚至出现平卧褶皱,为一逆性断层。

F7断层:该断层区域上称石塘断层,位于探矿权南东则,断层倾向东,倾角在75(°)以上,西盘上升,区域上向北平移,东盘下降,区域上向南平移,为正断层性质。

F11断层:位于矿床南西部,断层走向342(°)~335(°),倾向北东,倾角58(°)~74(°),断层破碎带宽15 cm,见压碎糜棱岩,断面光滑。断层上盘下降,下盘上升,属正断层性质。断距大于100 m,延伸1 500 m,受该断层影响,矿层露头线至该断层结束,北西与F1相交。

李家湾—杨立掌大型锰矿床8号勘探线剖面见图2。

1 清虚洞组;2 杷榔组第2段;3 杷榔组第1段;4 变马冲组第2段;5 变马冲组第1段;6 牛蹄塘组+九门冲组;7 震旦系;8 南沱组;9 大塘坡组第2段;10 大塘坡组第1段;11 铁丝坳组;12 清水江组;13 钻孔编号及位置;24 地质界线;15 不整合地质界线;16 逆断层;17 正断层;18 锰矿层

2 矿床地质特征

2.1 矿体形态、产状、规模

锰矿层赋存于大塘坡组第1段(Nh2d1)底部的炭质页岩中,矿体呈层状、似层状顺层产出,产状与围岩基本一致。矿体总体走向北西,倾向北东,倾角20(°)~53(°),因受构造的影响,矿体倾角变化程度随地段不尽相同,因此矿层底板部分地段显示挠曲褶皱现象;F1断层拉空带以北矿体整体倾向北东,倾角7(°)。控制矿体北西走向长约2 000 m,倾向延深宽约1 500 m,控制矿体底板标高-600~+340 m。

单工程矿体厚0.70~9.04 m,矿床平均厚2.78 m,单工程Mn 14.12%~24.79%,矿床平均Mn品位19.06%。通过对本区钻孔资料综合分析,ZK404~ZK406一线以北矿体连续性好、品位高、厚度较大;往南延伸,品位逐渐变贫,厚度逐渐变薄,局部出现无矿“天窗”,具有在地堑盆地中心区域厚,向地堑盆地边缘逐渐变薄的特点。

从钻孔揭露上覆层位厚度统计,单工程矿体厚度与大塘坡组第1段(Nh2d1)地层厚度呈正相关关系最大(见表1),依次为大塘坡(Nh2d)、大塘坡组第2和第3段(Nh2d2+3)、留茶坡组(Z2l)及南沱组(Nh3n);与陡山沱组(Z1d)、九门冲组—牛蹄塘组(∈1-2n-jm)呈负相关关系[11]。

表1 单工程矿体厚度与上覆地层厚度简单相关系数矩阵

以ZK011钻孔为中心,选择大致沿松桃李家湾—高地—道坨Ⅳ级地堑盆地长轴方向及短轴方向进行锰矿体与含锰岩系的对比研究,发现以下几点。

2.1.1 短轴方向

以ZK107为中心,矿体厚度由盆地盆地中心向两侧逐渐变薄,最后尖灭;矿体层数由3层变成1层;菱锰矿体的厚度、层数与含锰岩系的厚度呈明显的正相关关系。矿石类型从ZK107、ZK011以块状菱锰矿为主,条带状菱锰矿为辅,且ZK107出现软变形沉积纹理。然后向两侧的ZK012、ZK211、ZK408、ZK607、ZK805矿体出现以条带状菱锰矿为主,一些钻孔局部出现块状菱锰矿。再往南东方向ZK1205,含锰岩系尖灭,铁丝坳组出现Sturtian冰期的盖帽白云岩沉积。

2.1.2 长轴方向

ZK107为矿区中含锰岩系(厚39.01 m)、锰矿体(厚8.19 m)最厚的钻孔。ZK107钻孔北东方向2.5 km的ZK1208锰矿体厚3.17 m,其余钻孔揭露的含锰岩系及锰矿体均较厚,矿体尚未圈边。沿成锰期地区盆地长轴展布方向的ZK001、ZK005、ZK009、ZK011、ZK1208孔揭示了以下规律:以ZK001、ZK005一带矿体厚度最大,沿SW至NE方向至ZK009矿体厚度稍薄(3.45 m); ZK011~ZK1208之间,含锰岩系厚度、矿体厚度稳定,没有变薄的趋势,反映出沿盆地长轴方向矿体产出稳定。松桃李家湾锰矿床含矿体长、短轴柱状对比图见图3。

2.2 矿石质量

2.2.1 矿物成分特征

通过矿区矿石的系统鉴定结果,区内菱锰矿矿石矿物组份可分5类:第1类为菱锰矿;第2类为粘土矿物;第3类为泥炭质;第4类为碎屑矿物;第5类为脉石矿物[12]。

1)菱锰矿:菱锰矿属自生矿物,为矿石中主要矿物,同时也是矿石中的主要含锰矿物,含量一般为35%~55%,最高可达72%,在矿石中主要呈泥晶、显微鳞片状结构产出,次为粉砂质结构,少数为粉晶结构产出,其晶粒一般为0.002~0.015 mm,多数呈鱼仔状及圆粒状,其间充填粘土矿物、泥炭质及次生脉石矿物。

1 铁丝坳组;2 大塘坡组第1段;3 大塘坡组第2段;4 含砾砂岩;5 凝灰质粘土岩;6 含炭质粉砂质页岩;7 炭质页岩;8 白云岩;9 条带状菱锰矿;10 块状菱锰矿;11 大塘坡组1段厚度 ;12 矿体厚度 ;13 李家湾—高地—道坨Ⅳ级地堑盆地分布范围(未全);14 剥蚀线

2)粘土矿物:为陆源类矿物,是矿石中常见的主要杂质成分。含量最低为1%~2%,一般为10%~40%,最高可达55%,主要为伊利石水云母,少量为高岭石、绿泥石和绢云母,粒径一般小于0.004 mm,常常偏集成纹层状、条纹状以至条带与菱锰矿条纹,条带韵律相间,或充填于菱锰矿晶粒间。

3)泥炭质:为陆源类矿物,是矿石中次要杂质组分,其含量一般为10%~20%,最高可达26%,镜下呈黑色至褐黑色,粒径一般小于0.004 mm,呈分散的泥状物与菱锰矿相伴生,或以线状与粘土矿物、硅质以及碎屑矿物等组成纹层、条带状分布。

4)碎屑矿物:为陆源类矿物,是矿石中次要杂质组分,其含量仅少于泥炭质类,一般在15%以下,部分可达40%左右,粒度一般为0.03~0.1 mm,呈次圆状、次棱角状,分选性良好,磨圆度中等。主要成分为石英屑、云母、长石及岩屑等,矿物成熟中等。碎屑组分具相对偏集分布特征,胶结物主要是泥炭质组分及少量泥晶菱锰矿、方解石等,胶结类型为孔隙式—接触式胶结。

5)脉石矿物:是矿石中含量较少的次要杂质组分,主要为石英、黄铁矿、方解石及白云石等,含量较少,一般在15%以下。

2.2.2 化学组分特征

1)锰是矿石中主要有益组分,是工作中分析测试的重点,单件样品Mn品位10.00%~28.94%,平均19.31%,变化系数22.70%,属变化均匀型;单工程平均Mn品位14.12%~24.79%,平均19.30%,变化系数14.95%,属变化均匀型,Mn品位平面上的变化表现为从北西至南东,由富渐贫。从钻孔所揭露上伏层位统计,单工程锰品位与大塘坡组(Nh2d)地层厚度呈正相关关系,依次为大塘坡组第2至3段(Nh2d2+3)、大塘坡第1段(Nh2d1)、留茶坡组(Z2l)、南沱组(Nh3n)、九门冲组(∈2jm)及牛蹄塘组(∈1-2n);与陡山沱组(Z1d)呈负相关关系。

2)矿石中主要有害组分P,单件样品含量为0.057%~1.628%,平均0.240%,单工程含量为0.142%~0.401%,平均0.234%,属高磷矿石,据钻孔资料统计,P含量与Mn品位的变化不相关。

3)矿石中其他组分主要有:TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、S等,其含量根据组合分析结果按工程平均计算统计表明:①TFe在矿内内分布比较均一,单工程含量2.58%~4.00%,平均3.30%,Mn/Fe为6.40%~8.70%,平均为5.91%,属于低铁矿石;②SiO2矿区分布不均匀,单工程含量为13.59%~30.70%,平均21.15%。随不同品级矿石含量有所不同,总的趋势是含锰由低到高,则SiO2的含量由高到低,二者呈反比关系;③CaO、MgO在锰矿段内的极值为6.23%~12.18%和1.72%~4.11%,均值为9.35%和2.72%。在不同品级的矿石中,含量无显著变化,其中Mn为大于20%~25%时,CaO+MgO的含量一般在12%~13.8%;④CaO、MgO、Al2O3、S、烧失量、As平均含量分别为9.35%、2.72%、3.36%、1.44%、43.78%及23.80×10-6。

根据组合样的分析成果,对矿石中主要组分进行了相关关系分析,以期查明矿石中各元素的依存关系以及这些元素在锰矿沉积成矿过程中的地球化学行为。下面列出Mn、SiO2、TFe、P、CaO、MgO、S、Al2O3简单相关关系数矩阵。通过相关分析,矿石中各元素之间,Mn-SiO2密切呈负相关;Mn-MgO、Al2O3-SiO2呈正相关;MgO-Al2O3、CaO-Al2O3呈负相关,与区内其他南华纪“大塘坡式”锰矿床特征相似[13]。

2.2.3 矿石结构构造

1)矿石结构

菱锰矿主要有泥晶结构、显微鳞片状结构,少量为粉砂质结构,其主要特征如下。

泥晶结构:矿石主要由自生的菱锰矿组成,混伴有大量的泥炭质有机质及陆源碎屑不均匀分布,菱锰矿呈泥晶鱼仔状、园粒状,粒径一般为0.002~0.012 mm,构成泥粉晶集合体形式产出,分布较均匀,其晶粒间有泥炭质及陆源碎屑等矿物类充填。

显微鳞片状结构:矿石主要由自生的菱锰矿组成,相伴有粘土矿物、泥炭质有机质等。菱锰矿呈泥晶结合体,构成长条状、扁豆状、眼球状定向分布,粘土及泥炭质矿物主要由显微鳞片状水云母等矿物组成,粒径≤0.004 mm,均呈薄层状聚集,水云母等粘土矿物片理弱定向排列,定向分布,构成条纹条带状,使样品呈泥晶、显微鳞片状页理特征。

粉砂质结构:矿石主要由菱锰矿、粉砂碎屑、粘土矿物(水云母)以及泥炭质有机质组分等组成。菱锰矿以泥晶集合体形式产出,绝大多数呈线纹状、条纹状、条带状富集,菱锰矿晶粒间炭质、硅质玉髓、石英及粘土矿物等充填;粉砂碎屑含量较高一般占样品总量40%左右,其成分以石英矿物屑为主,次为白云母和硅质岩屑等,呈次圆状、次棱角状,分选性良而磨圆度中等,构成砂质条纹条带状。

2)矿石构造

菱锰矿构造主要有块状、纹层条带状构造。

块状构造:由自生的菱锰矿组成,伴有泥炭质及粘土矿物等,分布较均一,菱锰矿占样品总量较高,一般在45%以上,多呈鱼仔状、圆粒状构成泥晶集合体形式产出,分布较均匀,菱锰矿晶粒间或微裂缝中主要为粘土矿物、泥炭质组分以及粉砂碎屑等充填,局部可见少量细石英和方解石脉发育,其他少量矿物可见黄铁矿、绿泥石、磷灰石、锆石等,彼此紧密相嵌。

纹层条带状构造:主要是菱锰矿、粘土矿物(水云母)以及泥炭质有机质组分等,各自相对偏集间夹分布,构成明显的条纹条带状构造特征。矿石中菱锰矿一般上总量45%以下,其形态多为鱼仔状、圆粒状构成泥晶集合体,多呈线纹状、条纹状、条带状富集,晶粒间多为炭质、硅质玉髓、石英及泥晶方解石和粘土矿物等充填,其条纹条带边界较明显。

李家湾—杨立掌大型锰矿床与毗邻区的高地、道坨超大型锰矿床矿石类型相似,均属电解金属锰用碳酸锰矿石,仅矿石品位、厚度略低于高地、道坨超大型锰矿床而已。

2.3 资源储量

截止2018年底,李家湾—杨立掌大型锰矿床共查明碳酸锰矿石资源量3 337.58万t。其中李家湾锰矿查明碳酸锰矿石资源量1 863.63万t;杨立掌锰矿查明碳酸锰矿石资源量1 473.95万t。李家湾—杨立掌锰矿床累计开采消耗资源量658.53万t,保有资源量2 679.05万t。

3 找矿潜力预测

3.1 李家湾—高地—道坨地堑盆地结构

按照华南南华纪锰矿成矿区带划分[8],李家湾—杨立掌大型锰矿床位于南华裂谷盆地锰矿成矿区、武陵锰矿成矿带、石阡—松桃—古丈锰矿成矿亚带,松桃李家湾—高地—道坨IV级地堑盆地,该IV级地堑盆地控制形成了著名的松桃高地、松桃道坨超大型锰矿床等(见图4)。

1 见气泡钻孔位置及编号;2 见矿钻孔位置及编号;3 见矿化钻孔位置及编号见;4 未见矿钻孔位置及编号;5 渗漏喷溢中心相;6 渗漏喷溢过渡相;7 渗漏喷溢边缘相;8 剥蚀区;9 剥蚀线;10 居民地位置及名称

1)根据华南南华纪锰矿裂谷盆地古天然气渗漏沉积成矿模式[8,14],松桃李家湾—高地—道坨IV级地堑盆地渗漏中心相、过渡相和边缘相特征明显。中心相矿体厚度大、品位富,向外矿体厚度逐渐变薄,品位逐渐降低。

2)李家湾—高地—道坨IV级地堑盆地长大于30 km,宽2.5~4.5 km。沿北东65(°) ~70(°)方向展布,受南华纪大塘坡期同沉积断层控制。

3)中心相:主要分布于杨立掌—道坨—徐家河一带,中心相长约18 km,宽0.8~2.8 km,ZK107至ZK1208一带及其北西区域尚未完全控制。过渡相:围绕中心相呈环带状分布,该带单侧宽150~1 400 m,单侧长大于20 km。边缘相:分布于过渡相四周,其含锰岩系厚度、矿体厚度较过渡相薄,该带单侧宽150~800 m,该相带以围绕过渡相呈环带状分布。

3.2 找矿潜力预测

李家湾—高地—道坨IV级地堑盆地严格受南华纪早期的裂谷盆地的形成演化过程控制,南华裂谷盆地结构严格控制了锰矿的形成与分布,李家湾—高地—道坨IV级地堑盆地至少有3条北东东向的南华纪早期同沉积断层[15-16]。该盆地锰矿成矿作用强度大,渗漏喷溢中心相区面积大、锰矿体厚度大,品位高、矿体层数多等特征。松桃道坨超大型锰矿床(1.42 亿t)、松桃高地超大型锰矿床(1.61 亿t),累计提交的锰矿资源量3.3 亿t。经预算资源潜力依然巨大,预测该盆地锰矿石的总资源量可达5 亿t以上,为下一步锰矿深部找矿预测的重点区域。

4 结 论

1)李家湾—杨立掌锰矿床属于典型的“大塘坡式”锰矿床,成因类型是古天然气渗漏沉积型锰矿床。

2)李家湾—杨立掌锰矿床所控制的矿体均位于锰矿古天然气渗漏沉积成矿系统中的过渡相和边缘相位置,中心相主体尚未完全揭露。因此,矿床深部仍具有较大的找矿潜力。

3)李家湾—杨立掌锰矿床与著名的松桃高地超大型锰矿床、松桃道坨超大型锰矿床等,受南华纪松桃李家湾—高地—道坨IV级地堑盆地控制。该盆地保存较为完整,已累计提交的锰矿资源量3.3 亿t。但资源潜力依然巨大,预测该盆地锰矿石的总资源量可达5 亿t。因此,该地区是下步锰矿深部找矿预测的重点区域之一。