新冠肺炎暴发后,我们被歧视了

2020-03-23Cindy

Cindy

法国巴黎埃菲尔铁塔附近一名妇女戴着防护口罩

有一个在爱尔兰留学的日本朋友,曾和我分享过一件佚事。

他有一次感冒了,就戴起了口罩,结果周围的爱尔兰同学大为不解,以为他得了什么重病。当得知他仅仅是感冒的时候,爱尔兰同学问:“你捂住口鼻,那咳嗽和打喷嚏喷出的病毒不会停留在口罩中吗?这样岂不是延迟了恢复?而且,戴口罩给人的感觉也不太好。”这一问把他问懵了。他从小被教育的是戴口罩以免传染他人,现在才知道外国人会这么想。

欧美人的口罩观和中国老百姓的更为接近,一般病重的人或是预防重大的传染病才会戴口罩,普通感冒、发烧流涕是不会戴的;此外,对于戴口罩的人也会有不好的观感。

这种感觉在新冠肺炎疫情暴发的当下更为直观。在巴黎,不少亚洲人已经开始戴上了口罩,这其中包括中国游客,也有本地华人、日本人以及韩国人。但与此同时,笔者也能明显感觉到法国人看到戴口罩的亚洲人时,表情有了变化。

那是一种困惑、好奇夹杂着嫌弃的表情。他们或是盯着你瞧,或是有意避开你的目光,总之让人很不舒服。

新冠肺炎疫情尚未平息,各国都在为抑止疫情蔓延尽最大努力,然而全球各地却陆续传出亚洲人遭受种族歧视的事,这不能不说是一种遗憾。

是谁在歧视?

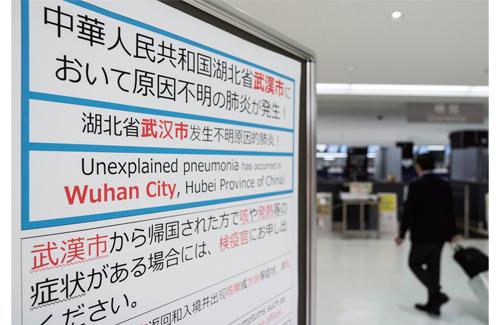

自1月30日世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为“国际公共卫生紧急事件”(PHEIC)后,不少国家开始对中国采取入境管制措施。

截至2月20日,全球133个国家和地区加强了相应措施。其中,绝大多数采取以测量体温、加强问询等方式。但美国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、朝鲜以及菲律宾等少数国家,则实行了针对中国公民或包括旅华外国人在内的入境禁令。他们认为“潜伏期长,机场查体温是不够的”,“存在无症状患者”,同时他们也担心出现缺乏自我约束力的“患者旅客”。

一个国家接着一个国家的封关、停航,几乎让中国成为了一座“孤岛”。

他們是土生土长的当地人,却因为长相和面孔与中国人相似而受到歧视的波及。

日本神奈川县一家商店张贴禁止中国人进入的公告

疫情扩散导致各国亚裔遭遇歧视,网友发起“我不是病毒”活动

受疫情影响,美国芝加哥唐人街人流稀少

疫情带来的另一种副产品是歧视。

一些商店挂上了“中国人禁止入内”的标牌。在一些还未封锁中国的国家,民众签署请愿书,要求政府实施中国旅行禁令。在海外营业的中餐厅、中国超市均受到了波及,甚至还有一些顾客来店捣乱“要吃蝙蝠汤”。

有些亚裔学生在校园被叫“中国病毒”,有外国学生只要看到戴口罩的华裔学生,就大喊“滚回中国”,导致有些华裔学生不敢戴上口罩。华人学生变得不敢说中文,开始减少外出次数。

连日来,世界各地不断曝出针对华人乃至亚裔群体的种族歧视事例。亚洲人出行时,仿佛被套上一个看不见的“传染圈”,有人唯恐避之不及。担忧、自保跟歧视之间的界限,变得模糊。

海外亚裔,成了这次疫情的最大连带受害群体。

出租车司机不接待“中国人”乘客,餐厅拒绝“中国人”入内,父母告诫小孩要远离“中国人”,同事与“中国人”员工大开病毒玩笑。

然而,这些“中国人”很多是越南裔、华裔、日裔、韩裔、菲律宾裔等,他们是土生土长的当地人,却因为长相和面孔与中国人相似而受到歧视的波及。

虽然此次出现的种族主义现象并不代表社会主流趋势,多国官方机构也反复敦促人们不要有偏见,但依然让人想起亚裔群体在2003年“非典”期间遭到的歧视性对待。几百年前欧洲“黄祸论”和美国《排华法案》造成的历史伤痕,也并未完全抹平。

在海外被歧视,除了当地人对于新冠病毒的恐惧原因之外,还有一方面的原因,即中国人在海外各地抢购口罩、消毒液,引起了当地人的反感。

这其中有些人抢购是因为民间救援。各地华人组成了救助平台,国内医疗用品短缺,他们便在海外采购。华人的基数大,海外不少城市的口罩被一扫而光,纷纷告缺。林子大了,当然什么鸟都有。抢购的人当中,也有奔着“国难财”去的,囤积医疗用品后再在网上高价出售。

歧视的加害方不止是欧美人,其中也有华人。在加拿大、美国等留学生多的国家,春节回国的华人家庭都或多或少地被其他华人家长骚扰了。这些华人家长要求学校隔离从中国返回美国的学生。学校没有权利这样做,华人家长就在学校的家长委员会上闹,直到当事人自觉隔离才会消停。

非常时期的产物

戴不戴口罩,现在对于海外生活的亚裔是一个两难的选择。

在不少地方,口罩并不等同于保护自己,也不等于有礼貌,而被认为是“患病的人”,会让他人对其敬而远之。

前段时间由于疫情严重,很多华人看了国内的新闻报道,变得提心吊胆,就想戴口罩出門;但戴了口罩之后,又发现旁人对自己的态度变差,又不得不拿掉。

如今的世界各地的唐人街,与平日里人声鼎沸的热闹景象相差甚远。

如今的世界各地的唐人街,与平日里人声鼎沸的热闹景象相差甚远。我家楼下有家中餐馆,年初三我问了下老板生意如何,他告诉我自从巴黎确诊4例肺炎病人后,他就不断接到顾客取消预约的消息,预订数量相较于去年骤降六成。这家平日里大排长龙的饭馆,如今空空荡荡。

法国并非个例,问了下我在其他欧美国家居住的朋友,相似的一幕也在各地上演。

一些海外媒体在大众认知上助长了“歧视”的发生。法国《皮卡尔信使报》、澳大利亚《先驱太阳报》、德国《明镜》周刊,此前以“黄色警报”“中国病毒”等为题报道。

针对这样的现象,麻州大学波士顿分校政治学教授、亚裔美国人研究所所长渡边指出,人们会在非常时期,把自己的挫折感、种族主义以及各种偏见都表现出来。在黑死病流行的时期,这种现象也很普遍。

当14世纪中叶恐怖的黑死病夺走当时欧洲1/3的人口后,犹太人被当作了替罪羊,不少地区发生了大量屠杀犹太人的行为。而美国旧金山黑死病流传开来的时候,当地华人背了黑锅。市政卫生部门不等确切的诊断结果出来,连夜用绳索将唐人街的建筑物围起来,将华人社区隔离了。

对于这样的行为,一些亚裔做了抗争。有些人走向街头去做“Free Hug”(免费拥抱)的活动,有些人发挥创意制作多语种的“我不是病毒”的纪念品。这些人都试图去解决目前社会文化差异之下所产生的价值冲突,并降低欧洲人对“戴口罩”的恐慌感,降低亚洲人被歧视或受到攻击的可能性。

还有一件不得不提的事,是中国国内的强制性封锁政策等行为被报道,也或多或少地“鼓励”了其他国家的排外行为,这属于一种无奈的衍生品。“中国政府自己是这样对待国民的,某种程度上也会促使或鼓励其他国家的政府采取同样严厉的手段。”东京上智大学的政治学教授中野晃一指出。

关于自省,关于团结

关于歧视的话题,还可以延伸到命名上。

2月11日,世卫组织总干事谭德塞公布疾病名称为COVID-19,病毒名称则由“国际病毒分类委员会”命名为 SARS-CoV-2。

当然,还有不少国家喜欢用“武汉肺炎”来作为简称。当然这不符合“避免指涉特定地理位置、动物物种和人群”的要求,但是也有人认为“非洲猪瘟”“西班牙流感”“斯德哥尔摩症候群”“埃博拉病毒”乃至“香港脚”都曾这样去命名,毕竟这样的名称记录了一段历史。

灾难既是对国家管治的考验,也是对人性及公民素质的考验。面对威胁全球的重大疫症,本应协力互助,嘲笑和歧视都极不恰当,也无助于遏止疫情。

同样,这场疫情也是对整体中国公民素质、公共卫生意识的考验。自疫情在武汉暴发以来,中国人吃野味、蓄养野生动物的方式在全球已惹起巨大非议。疫情逐渐曝光后,更有些人发烧却故意瞒报病情,“闯关”逃出国外,还要在朋友圈炫耀;怀疑自己受感染了,却不合作接受隔离观察。笔者身边,总有些人咳嗽或打喷嚏都不掩口鼻。

这样的行为,都在为“歧视”煽风点火。在批判外国人歧视之余,中国人需要扭转在全球的刻板印象,得反省自身问题。

随着中国隔离病患时间的加长,现在的新增患者数量明显减少,似乎再过一段时间将慢慢控制下来。但另一方面,其他国家比如日本、韩国以及新加坡的情况则不容乐观。

这场传染病,对所有人来说都是威胁。人们需要团结一致,以同理心战胜恐惧,重视多元性,挑战刻板印象。“2019冠状病毒疾病”是人类的悲剧,别让恐惧滋生更多仇恨、不宽容与种族主义。

如同世卫组织总干事谭德塞说的那般:“此时此刻,需要事实,而非恐惧;需要理性,而非谣言;需要团结,而非污名化。”