中医健脾祛瘀法治疗胃癌的应用与评价

2020-03-19杨嘉麟

杨嘉麟

近年来,因多种因素影响,胃癌疾病在我国发病率逐年攀升。大部分患者确诊时,病情已发展至中晚期,死亡率高,临床治疗效果一直不太理想。现仍然首选手术切除治疗的,但需根据其病灶侵袭深度、病灶位置、肿瘤分期和大小、淋巴结状况、病理分型等实施手术,且即使采用根治性手术治疗,术后仍然可能会转移或复发。晚期患者无法接受手术治疗,仅可采用化疗,常用方案有铂类、紫衫类、氟尿嘧啶类等。但因长时间化疗,不良作用多,如损害骨髓功能、免疫功能、肝肾功能等,影响疗效。与此同时,中医在治疗胃癌上取得了突破性进步,凭借其不良反应少、治疗疗效明显等优势,已得到不少学者肯定和认可。已有报告指出[1],中医健脾祛瘀法治疗胃癌,可显著改善其证候积分、肿瘤标志物指标等,疗效明显。但目前此方面报告仍然较少,现纳入70例胃癌患者分组讨论此点。

1 资料与方法

1.1 一般资料按治疗方式分组70例胃癌患者。对照组:腺癌12例,黏液腺癌11例,印戒细胞癌12例;病程时间5~35个月,平均为(21.36±1.65)个月;年龄28~68岁,平均为(56.35±1.65)岁;女性16例,男性19例。研究组:腺癌11例,黏液腺癌12例,印戒细胞癌12例;病程时间4~36个月,平均为(21.58±1.59)个月;年龄27~68岁,平均为(56.32±1.62)岁;女性15例,男性20例。基本资料差异小(P>0.05)。

1.2 诊断标准西医依据《胃癌规范化诊疗指南(试行)》[2]判定:疾病早期无突出和明显的体征、表现,疾病进展期时会发生上腹部疼痛,合并进食后疼痛加剧、腹部包块、体重降低、乏力、贫血、黑便、食欲降低等症状。中医依据《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见(2017)》[3]中胃癌标准判定:舌脉:脉细涩,舌下脉络堵塞,周围有瘀斑,薄或暗淡;大便稀溏,皮肤角化严重、干燥,进食后腹胀作痛,胃脘部压痛,自汗盗汗,纳呆,浑身乏力,面色枯槁。

1.3 纳入与排除标准纳入标准:①患者均接受胃镜检查、病理检查得到确诊;②均签字同意此次诊治方案。排除标准:①合并其他肿瘤疾病者,如肺癌、乳腺癌等;②合并基础性疾病者,如内分泌性疾病、高血压、糖尿病者;③合并肾脏、肝脏、心血管疾病者;④纳入研究前三个月存在心肌梗死者;⑤精神、智力障碍者;⑥哺乳、孕期女性患者;⑦对本研究药物过敏、禁忌症者。

1.4 方法对照组接受阿帕替尼治疗,餐后0.5 h时口服,1次/d,500 mg/次。研究组接受阿帕替尼联合中医健脾祛瘀法治疗,中医痂皮祛瘀法药方由白花蛇舌草30 g,怀山药30 g,生薏苡仁30 g,党参12 g,丹参12 g,炙黄芪12 g,白术10 g,莪术10 g,陈皮10 g,生甘草10 g,灵芝10 g,茯苓10 g,八月札15 g组成,并按照患者病情增减药物,气血亏虚者可加当归、菟丝子、枸杞子、肉桂,脾胃虚寒者可加炮附子、干姜,痰湿凝结者可加象贝、瓜蒌、半夏等。加水煎熬,取药汁200 ml,早晚口服,1剂/d。均持续治疗6个月。

1.5 指标判定依据MRI、CT、B超等影像学观察的病灶大小评估疗效,CR:治疗后,病灶消失,未出现新发肿瘤;PR:病灶大小缩小≥30%,但未彻底消失,未出现新发肿瘤;SD:治疗后,疾病症状与治疗前比较无任何改变;PD:病情无改善,且发生新发病灶。治疗前、治疗完成后1周时抽取其静脉血液4 ml,测定其肿瘤标志物指标,包含糖类蛋白抗原(CA19-9)、癌胚抗原(CEA)。治疗前、治疗完成后1周时评估患者疾病证候评分,包含胃痛、腹胀、乏力、大便状况、气短等症状,无症状:0分,偶尔有症状,但症状轻微:1分;偶有症状,但症状持续时间<2 h:2分;症状明显,持续时间>2 h:3分。

2 结果

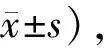

2.1 治疗疗效研究组治疗疗效80.00%高于对照组57.14%(P<0.05),见表1。

2.2 血清标志物治疗前,组间血清标志物差异小(P>0.05),治疗后,研究组CA-199、血清CEA低于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 证候积分治疗前组间证候积分差异小(P>0.05),治疗后,研究组证候积分低于对照组(P<0.05),见表3。

表1 2组患者疗效比较 (例,%)

表2 2组患者血清标志物比较 (例,

表3 2组患者证候积分比较 (例,

3 讨论

早期胃癌疾病给予手术切除,其疗效明显,但若疾病发展至中晚期阶段,手术已不属于首选治疗方式,多采用化疗治疗,此方式不良作用较多,患者耐药性和治疗依从性均不良[3]。此则为中医治疗提供了机会,且中医在胃癌疾病治疗上也积累了较多经验。中医把胃癌划分到症癥瘕、积聚、胃脘痛、反胃等范围,认为导致积聚、胃脘痛、范围的原因主要为过度烟酒、情绪低落、体质弱、长时间食用刺激性食物[4]。如患者存在胃病,未得到及时诊治,也会出现血流异常,胃失所养,进而诱发胃癌病变[5]。患者脾胃虚实、虚弱,极易诱发癌前病变,目前不少学者均倡导给予健脾祛瘀法治疗,且本研究结果也显示,研究组疗效、血清标志物指标、症候积分均优于对照组,同时证实了健脾祛瘀法确比阿帕替尼药物治疗更有效。笔者分析原因为,中医健脾祛瘀法中党参、白术、茯苓有祛湿化痰、健脾补气的功效,山药、丹参、生薏苡仁可活血、养血、化瘀的作用,丹参内所含的酚性酸类化合物、二萜醌巍化合物对肝肠细胞有保护作用[6],血循环得到改善,降低内源性损害,提升机体抵抗力。白术、党参、茯苓、甘草可化湿祛痰、健脾补气,八月札、白花蛇舌草可解毒清热[7]。诸药合用,可调节体质,健脾益气,清热解毒,祛湿,化瘀,活血,增强免疫力,进而发挥抗癌作用。综上,临床治疗胃癌疾病可在阿帕替尼基础上,给予中医健脾祛瘀法,可显著改善中医证候积分、肿瘤标志物指标等,疗效突出。