致密砂岩微米级孔隙网络系统石油驱替实验三维在线模拟

2020-03-19曾溅辉

马 勇,曾溅辉,冯 枭

(1.中国石油大学(北京) 油气资源与探测国家重点实验室, 北京 102249;2.中国石油大学(北京) 地球科学学院,北京 102249)

近年来,致密油气、页岩油气和煤层气等非常规油气资源的勘探开发受到了广泛的重视。我国致密油资源丰富。致密油是指储集在覆压基质渗透率小于或等于0.1×10-3μm2(空气渗透率小于1×10-3μm2)的致密砂岩、致密碳酸盐岩等储集层中的石油[1]。致密砂岩的孔隙以微米级为主、喉道以纳米级为主[2-4]。致密砂岩储层由于孔隙小、喉道细,使得喉道处毛细管阻力远大于石油的浮力,造成致密砂岩油藏油水分布复杂,含油饱和度低且变化大[2-3,5]。因此,研究致密砂岩微米—纳米级孔喉网络系统中石油的赋存形态,是解决致密油甜点预测的核心地质问题的关键之一[6-11]。

目前国内外主要通过含油薄片观察、场发射扫描电镜、微米—纳米CT以及核磁共振等分析技术,对致密砂岩岩心中石油的微观赋存形式开展研究[4,12-18],并认为致密砂岩中石油可能主要以孔隙间的游离油、矿物颗粒表面的吸附油、两者之间的过渡油3种形式存在[19-22]。但这些研究方法均基于对储层岩心剩余油的静态观察,而致密油岩心自地下深处(1~3.5 km)[23]钻取提升至地表的过程中,由于压力的降低,必然导致储层岩心内流体(包括石油和水)的排出,针对降压后储层岩心的观察显然无法表征地层条件下致密砂岩储层石油的赋存状态。此外,目前对于不同级别孔喉系统的致密砂岩中石油的赋存状态、赋存特征更是尚未开展过相关研究。

本研究利用自主设计的非常规油气成藏模拟装置,三维在线展示致密砂岩石油的聚集过程及聚集特征,以期为致密砂岩微米级孔隙网络系统石油赋存特征研究提供新的技术支持。

1 实验装置与方法

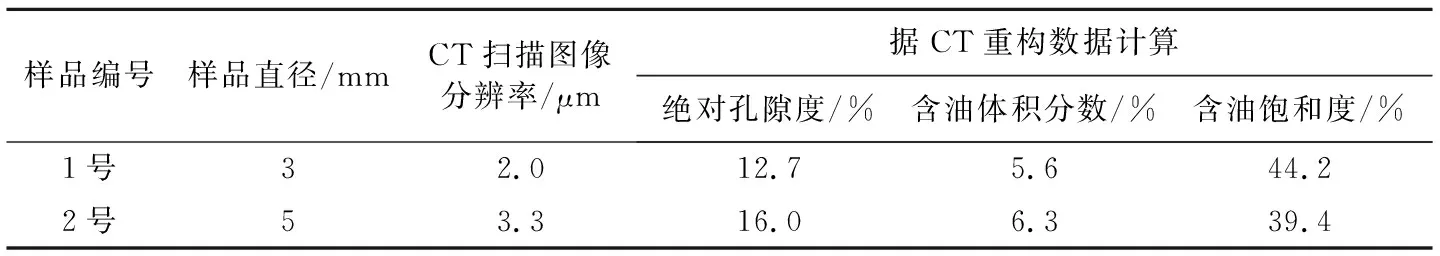

本次实验在中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室自主设计的非常规油气成藏模拟装置上完成。该装置主要由计算机控制的流体注入系统、微米CT扫描系统和流体计量系统3部分组成(图1)。其中流体注入和计量系统由美国岩心公司(Corelab)生产的AFS-300-HP型岩心驱替设备改进后实现,CT扫描成像系统由德国蔡司公司的Xradia Versa XRM-500型X射线微米CT实现,该微米CT的最高分辨率可达0.5 μm。实验样品选自我国致密油的主要勘探开发区域之一——鄂尔多斯盆地延长组致密砂岩储层岩心。X射线CT扫描图像的分辨率与样品的尺寸成正相关,为尽可能高分辨率地在线展示致密砂岩微米—纳米级孔喉网络系统内石油的赋存状态,实验选用3 mm和5 mm的致密砂岩岩心柱塞进行驱替和在线CT扫描实验,其对应的CT扫描图像分辨率分别可达2 μm和3.3 μm(表1)。所有实验过程在温度100 ℃下完成,约对应地下3 km深度储层的地层温度。

储层在地下是饱含地层水的,石油从烃源岩生成排出以后,在浮力、水动力及异常压力的驱使下逐渐驱替储层内的水,最终使得储层内充满石油[24]。本次实验将正演致密砂岩储层石油充注过程,具体实验分以下4个步骤实现:

(1)装样及干岩心CT扫描。将3 mm或5 mm小岩心洗油(去除砂岩储层内的剩余油)后烘干,套上热缩管,装入碳纤维岩心夹持器内,通过观察X射线CT扫描图像将岩心样品调整至视域中心。

图1 非常规油气成藏模拟实验装置示意

表1 两块致密砂岩样品基本信息及基于CT扫描重构获得的岩石孔隙度参数

Table 1 Basic information of two tight sandstone samplesand porosity parameters calculated from CT reconstruction

样品编号样品直径/mmCT扫描图像分辨率/μm据CT重构数据计算绝对孔隙度/%含油体积分数/%含油饱和度/%1号32.012.75.644.22号53.316.06.339.4

使用碳纤维岩心夹持器,一方面是碳纤维材料耐高温、高压,能够满足高温高压条件下驱替实验进行;另一方面是碳纤维材质密度较低,能够尽可能地降低X射线穿透岩心夹持器时能量的损耗。之后,使用X射线微米CT对岩心样品进行高分辨扫描成像,获取岩心的CT扫描图像。

(2)岩心饱和KI溶液及CT扫描。这一步实验将刻画地层条件下致密砂岩储层内水的分布状态。实验使用质量分数为25%的KI溶液,是由于碘原子电子密度大,吸收X射线效率高,KI溶液可显著提升CT成像质量[25]。首先关闭所有管线阀门,抽真空,向岩心夹持器环空中注入纯水,使环压加至3 MPa,以低于1 MPa的注入压力向岩心中注入KI溶液;然后持续增加环压和注压,确保环压和注压之间差距不超过3 MPa,直至出口流速保持稳定,此时岩心含水饱和度达到最大;关闭所有阀门,使用X射线微米CT对岩心样品进行高分辨扫描成像,获取岩心饱和KI溶液CT扫描图像。

(3)岩心饱和油及CT扫描。这一过程将模拟石油驱替地层水的过程。由于原油重烃组分较多,用于驱替实验时容易造成管道堵塞,石油物理模拟实验一般选用工业级白油。本次实验选用3号工业级白油,其密度(20 ℃)为0.775~0.83 g/cm3, 黏度(20 ℃)为1.25 mm2/s。与步骤(2)相同,先以较低的注入压力向岩心中注入白油,然后持续增加环压和注压,直至出口端液体流速保持稳定,此时含油饱和度达到最大。关闭所有阀门,使用X射线微米CT对岩心样品进行高分辨扫描成像,获取岩心饱和石油的CT扫描图像。

(4)CT扫描图像处理及数据重构。将获得的干岩心、饱和KI溶液及饱和油岩心CT扫描图像分别导入至三维可视化软件Avizo Fire 9.0内,通过滤波去除图像上的噪点,然后根据CT切片图像中孔隙、KI溶液、油和岩石颗粒灰度的区别,分割并三维重构各部分组分空间分布特征,最后计算孔隙和油的体积随孔径变化的分布特征。

2 实验结果与讨论

2.1 致密砂岩油水平面分布特征

图2展示了同一视域下直径为3 mm致密砂岩岩心、饱和KI溶液以及油驱替后岩心CT扫描XY切片方向(图2a-c)和XZ切片方向(图2d-f)的图像。从图2a,2d可以看出,致密砂岩内岩屑或胶结物溶蚀孔和残余粒间孔较为发育,其中溶蚀孔隙长度可达200~500 μm,每个溶蚀孔隙由多个细小的孔隙组成;而残余粒间孔隙为单个狭长形或不规则形状孔隙,孔隙长度从几十微米到上百微米不等。残余粒间孔和溶蚀孔隙也是该地区延长组致密砂岩最主要的储集空间类型[26]。

如上所述,碘原子电子密度大,KI溶液在CT像。XZ切片方向:d.干岩心;e.饱和KI溶液岩心,孔隙内充填白色发亮KI溶液;f.油驱替饱和KI溶液后图像扫描图像中为亮白色(图2b,2e)。溶蚀孔隙内KI溶液饱和度较高,几乎全被KI溶液充填,而残余粒间孔隙内尽管也有KI溶液充填,但整体饱和度相对较低。这可能与溶蚀孔隙尺寸更大、孔隙内部彼此连通,而残余粒间孔隙多为单个孤立孔隙,规模较小,与整个孔隙网络系统连通性较差有关。3号白油主要成分为碳氢化合物,密度相对岩石基质要小很多,白油在CT扫描图像中为灰黑色,比孔隙略微亮一些;白油几乎驱替了致密砂岩孔隙内的KI溶液,使得致密砂岩具有了相对较高的含油饱和度(图2c,f)。

图2 直径3 mm干岩心、饱和KI溶液岩心和油充注后相同视域致密砂岩岩心X射线CT扫描

XY切片方向:a.干岩心;b.饱和KI溶液岩心,孔隙内充填白色发亮KI溶液(红色箭头指示部位);c.油驱替饱和KI溶液后图

Fig.2 X-ray CT images showing the structure of tight sandstone (core plug with diameter of 3 mm) before and after saturated with KI and oil in the same view

直径5 mm致密砂岩岩心、饱和KI溶液和油驱替后的XY方向CT扫描切片图像如图3所示。从图3a中可以看出,该样品与3 mm直径致密砂岩相比更为疏松,主要发育残余粒间孔和微米级的针孔状小孔隙,其中残余粒间孔隙呈狭长状,长度从几微米到几十微米不等。从图3b中可以看出,KI溶液几乎充满了尺寸较大的狭长形孔隙,而一些微米级的针孔状小孔隙没有被KI溶液完全填充,这可能与这些针孔状小孔隙彼此间连通性差有关。白油驱替饱和KI溶液的致密砂岩后,白油同样占领了绝大部分KI溶液充填过的孔隙(图3c)。从这2块致密砂岩石油驱替充填过程的CT扫描切片图像中(图2,3)可以看出,KI溶液充填进去的孔隙也是白油聚集的优势孔隙网络系统,并且石油聚集的饱和度可以达到很高。

2.2 致密砂岩石油三维空间聚集特征

在对致密砂岩聚集过程CT扫描切片图像对比分析的基础上,依据孔隙、KI溶液和油的灰度差异,在Avizo软件内设置并调整孔隙和油的灰度阈值以使其真实分布状况达到最佳匹配效果,然后便可获得致密砂岩孔隙及饱和油后的三维空间分布特征(图4,5)。3 mm致密砂岩主体由椭球状和块状的大孔隙组成,孔隙长度在200~500μm之间,大孔隙周围还发育一些长条形、豆状小孔隙,孔隙长度从几十到上百微米不等(图4a)。对比CT扫描XY方向和YZ方向切片图像(图2a,2d),这些椭球状、块状的大孔隙为岩屑或胶结物溶蚀孔隙,空间上展现较好的连通性,而那些长条形或豆状小孔隙则多为残余粒间孔隙,空间上彼此不连通(图4a)。从图4b中可以看出油进入了大部的椭球状和块状大孔隙,而那些狭长形或豆状小孔隙内含油较少或基本不含油。

图3 直径5 mm干岩心、饱和KI溶液岩心和油充注后相同视域岩心CT扫描

图4 直径3 mm岩心致密砂岩孔隙网络和油驱替后岩心CT扫描三维重构

图5 直径5 mm岩心致密砂岩孔隙网络和油驱替后岩心CT扫描三维重构

从直径5 mm致密砂岩孔隙网络系统的三维空间分布(图5a)中可以看出,该样品主要发育管束形和椭球形的大孔隙及狭长形的小孔隙,这些较大孔隙的长度在100~300 μm之间,狭长形小孔隙的长度多为几十微米。对比CT扫描切片图像(图3a),这些狭长形孔隙应为残余粒间孔隙。从油驱替饱和KI溶液的三维重构图像(图5b)中可以看出,管束形或椭球形的大孔隙内油的填充度较高,是石油聚集的优势孔隙网络,而大部分狭长形小孔隙部分含油或不含油。这与其他学者使用微米—纳米CT、铸体薄片、扫描电镜等技术手段对致密砂岩残余油分布的观察结果相一致,即致密油主要分布在较大的条带状孔隙中,孔隙类型主要为残余粒间孔和溶蚀孔[27-29]。

2.3 致密砂岩不同孔径孔隙石油赋存特征

在获得致密砂岩孔隙及油三维空间分布的同时,Avizo软件还可以计算出单个孔隙或油聚集孔隙的体积和孔隙等效半径。其中孔隙等效半径是假设孔隙形状为球体、根据球体体积公式计算获得的[30]。将单个孔隙体积累加求和便可得到孔隙的总体积,使其除以三维重构图像的体积,便可以获得样品的孔隙度。以此方法求取3 mm和5 mm直径致密砂岩的孔隙度分别为12.7%和16.0%(表1),略高于鄂尔多斯盆地延长组致密砂岩实测孔隙度(6.5%~14.3%)[31]。这主要是由于CT重构计算的孔隙度为绝对孔隙度,包含了连通孔隙和孤立孔隙的体积分数,而实测孔隙度主要使用高压压汞或气测孔隙度测试技术获得,测试中需要流体(汞或气体)进入到岩石内部,所测的孔隙度为有效孔隙度(连通孔隙占岩样总体积的百分数),CT重构计算的绝对孔隙度要略高于实测的有效孔隙度。

将不同孔径的孔隙或油的体积除以总孔隙体积,便可得到孔隙及油的体积分数随孔隙半径变化的相关关系(图6)。从图6中可以看出,2个样品孔隙及含油孔隙体积分数随孔径的分布呈多峰状,按孔隙半径可分成3部分:小于10 μm,10~60 μm,60~80 μm,每个区间孔隙及油体积分数的分布如表2所示。其中,孔隙半径小于10 μm的孔隙发育最为集中,该部分孔隙体积占致密砂岩孔隙体积的16.5%~31.4%(表2),这也与恒速压汞测得的延长组致密砂岩以孔隙半径5~15 μm[31]为主相一致。对比孔隙的三维空间分布图像(图4a,5a),这些10 μm以下的孔隙多为长条形或豆状的残余粒间孔隙,彼此间连通性较差。孔隙半径在10~60 μm之间的孔隙在这2块致密砂岩中均较为发育(图6),对应于致密砂岩中大量发育的、连通性较好的孔隙(图4a,5a)。而1号样品中较为发育的、半径大于60 μm的孔隙(图6a),则对应图4a中的椭球状和块状的溶蚀孔隙。与此对应的是,致密砂岩内62.9%~84.1%的石油聚集在半径10~60 μm的孔隙内(表2),这也与YANG 等[4]使用核磁共振测试技术得出致密砂岩内的一半以上的石油聚集在半径5~50 μm孔隙内的结论相吻合。此外,孔隙半径小于10 μm的孔隙聚集了致密砂岩内6.8%~20.0%的石油,孔隙半径60~80 μm聚集了致密砂岩内9.2%~17.1%的石油。

图6 3 mm岩心(a)和5 mm岩心(b)孔隙体积及含油体积分数与孔隙半径分布曲线

表2 CT扫描重构获取的2块致密砂岩孔隙、油及含油饱和度分布特征

Table 2 Pore and oil distributions and oil saturationof two tight sandstone samples calculated from CT reconstruction

孔隙半径区间/μm孔隙分布体积分数/%3 mm岩心5 mm岩心油分布体积分数/%3 mm岩心5 mm岩心含油饱和度/%<1031.416.520.06.8(10~40)/25.710~6057.777.162.984.1(30~75)/46.160~8010.96.417.19.2(40~75)/59.3

注:含油饱和度为:(最小值~最大值)/平均值。

与计算孔隙度方法相同,将含油体积累加起来除以三维重构图像的体积,便可以求得样品的含油体积分数,1,2号样品的含油体积分数分别为5.6%和6.3%(表1)。含油体积分数与孔隙度的比值即为含油饱和度,据此计算1号样品和2号样品的含油饱和度分别为44.2%和39.4%,这与延长组致密砂岩密闭取心测得的含油饱和度(40%~90%)基本一致[3]。值得注意的是,CT重构计算的孔隙度为绝对孔隙度,要略高于岩心实测的有效孔隙度,因此,本次实验计算的含油饱和度要略小于常规岩心实测的含油饱和度。将图6中每个孔隙半径区间对应的含油体积分数除以其孔隙体积分数,便可求得不同半径孔隙对应含油饱和度的分布曲线(图7)。从图7中可以看出,致密砂岩的含油饱和度随孔径增大呈阶梯状升高,半径小于10 μm的孔隙的含油饱和度最低,在10%~40%之间,平均为25.7%;半径10~60 μm之间孔隙的含油饱和度在30%~75%之间,平均为46.1%;半径60~80 μm之间孔隙的含油饱和度最高,在40%~75%之间,平均为59.3%。

图7 3 mm岩心(a)和5 mm岩心(b)不同半径孔隙的含油饱和度分布

致密砂岩的含油饱和度随孔径的增大而呈阶梯状升高,这主要与孔隙的尺寸、成因类型和空间分布特征有关。如CT扫描切片(图2,3)和三维重构图像(图4,5)观察到的结果,孔隙半径小于10 μm的孔隙最为发育,但这部分孔隙多为长条形或豆状的残余粒间孔隙,彼此间连通性较差,孔喉小也使得油进入孔隙的毛细管阻力高,造成大部分的小孔隙微含油或不含油(图4b,5b),使得这部分孔隙的含油饱和度最低;与之相反,孔隙半径10 μm以上的孔隙主要由一些椭球状和块状的溶蚀孔隙或残余粒间孔隙组成,在三维空间上具有较好的连通性,较大的孔喉也使得油进入这部分孔隙的毛细管阻力大大降低,使得这部分孔隙油的填充度较高(图4b,5b),并且在半径60~80 μm的孔隙中含油饱和度达到最高。

3 结论

采用油气驱替系统与微米CT联用的非常规油气成藏模拟实验装置,可以定量表征致密砂岩微米级孔隙网络系统内石油的赋存特征。研究发现孔隙半径大于10 μm的孔隙空间连通性好,是致密砂岩石油聚集的优势孔隙网络系统;孔隙半径小于10 μm的孔隙空间上呈孤立状分布,且较小孔隙使得油进入孔隙的毛细管阻力更大,使得该部分孔隙油充满度较低或基本不含油。致密砂岩中62.9%~84.1%的石油聚集在半径10~60 μm之间的孔隙,9.2%~17.1%的石油聚集在半径60~80 μm之间的孔隙,6.8%~20.0%的石油聚集在半径小于10 μm的孔隙中。致密砂岩石油含油饱和度随孔径呈阶梯状升高,半径10 μm以下孔隙的含油饱和度最低,半径10~60 μm之间孔隙的含油饱和度在30%~75%之间,半径60 μm以上孔隙的含油饱和度最高。

致谢:感谢蔡司(中国)的工程师们在微米CT扫描成像中给予的帮助!