一种新型设施草莓立体栽培模式的探讨

2020-03-17揭琳南焦书磊王秀娟王红清

揭琳南 焦书磊 王秀娟 王红清*

(1.中国农业大学 园艺学院,北京100193; 2.山东润竹山农业科技有限公司,山东 262200)

草莓是蔷薇科草莓属的多年生草本植物,其外观呈心形,鲜美红嫩,果肉多汁,营养保健价值兼具,素有“水果皇后”之美誉,是深受人们喜爱的时令水果之一。

温室反季节栽培是目前国内最主要的草莓生产方式,即温室土壤栽培。近年来,不同形式的设施草莓立体栽培模式出现并发展成为一种重要的新型草莓栽培方式。草莓立体栽培是在尽量不影响地面栽培的前提下,通过竖立起来的栽培装置作为草莓生长载体,充分利用温室垂直空间和太阳能的一种新型栽培方式。草莓立体栽培与传统土壤栽培相比较的主要优势在于:提高土地利用率和果实产量。关于草莓立体栽培的研究在国外有很多报道,栽培模式种类繁多。国内对设施草莓立体栽培模式也有很多研究,如张豫超等[1]对单层双列、双层品字、四层阶梯型栽培架生产性能的研究;林晓等[2]对支架型、双H型、A字型立体栽培不同位置光温效益的研究;宋卫堂等[3]对后墙立体栽培草莓设备的研究。过去大多是利用形式各异的栽培架进行无土栽培,而对新型立体栽培设施与传统地栽相结合的草莓立体栽培模式研究较少。实际生产中,为了推广高架无土栽培,常常是把肥沃的土壤硬化,放上栽培架进行无土栽培。从某种程度来说,这是对原来肥沃土壤资源的浪费。本研究设计一种设施草莓新型立体栽培模式(“新H型”:即“H型”架下土壤栽培一层草莓,形成双层立体栽培模式),不仅可以提高土地利用效率,而且能够有效利用现有土壤,同时直观对比无土栽培与土壤栽培的实际生产性能。本研究拟分析测定“新H型”和传统栽培不同栽培模式的光照环境、植株营养生长、果实产量与品质、经济效益等指标,旨在综合评价“新H型”立体栽培模式实际生产性能,以期提高土地利用效率。

1 材料与方法

1.1 栽培模式选择

本试验于2014年6月—2015年6月在北京市昌平区香屯草莓园日光温室(50 m×8 m)内进行,选取了“新H型”与传统栽培2种种植模式。

所选取的“新H型”立体 栽培模式以镀锌管架作支撑,每架栽植2层草莓,H架上层为基质栽培,H架下层为土壤栽培。栽培架长550 cm,高80 cm,栽培架间距80 cm;下层栽培畦高25 cm,畦长宽同上层;整栋温室设置栽培架42个(图1)。所选传统地栽种植模式,栽培畦长600 cm,宽40 cm,高30 cm;整栋温室种植60畦(图2)。

图1 “新H型”立体栽培模式Fig.1 “New H Type” three-dimensional cultivation mode

图2 传统栽培模式Fig.2 Traditional cultivation pattern

1.2 材料

本试验使用栽培草莓品种‘红颜’。将草莓苗定植于日光温室的“新H型”上层、“新H型”下层和传统土壤栽培畦。“新H型”上层所用栽培基质配方为草炭、蛭石、珍珠岩(体积比为2∶1∶1)。“新H型”上层、“新H型”下层和传统栽培3个处理均栽培2行草莓,行距均为20 cm;“新H型”上层和传统栽培株距为17 cm,“新H型”下层株距为20 cm。“新H型”上层、“新H型”下层和传统地栽3个栽培位置定植株数依次为:2 730、2 310和4 260株/栋。3个 处理田间生产常规管理。

1.3 测定方法

选取位于日光温室中部,长势和位置一致的草莓植株,挂牌标记。分为“新H型”上层、“新H型”下层和传统地栽3个处理。以10株为一个小区,每个处理设置3个重复。

1.3.1 光照条件测定

使用希玛高精度数字照度计(型号:AS823)测定晴天时日光温室内的光照条件。9:00—16:00 每隔1 h测定一次每个处理(再细分为温室南部、温室中部和温室北部各位置)的光照强度。

1.3.2 营养生长调查

株高:采用直尺测量基质/土壤表面到大多数叶片的自然高度,cm;叶面积:取第二片展平的功能叶,用直尺测量三出复叶中央小叶的长和宽,以长×宽×0.73计算叶面积;植株叶片数(三出复叶):统计植株所有的功能叶片数;地上、地下部生物量:用精度为0.001 g的电子天平称量鲜重,置于烘干箱105 ℃下杀青15 min,再85 ℃烘干至恒重,称量干重。

1.3.3产量及品质测定

单株产量:每个栽培位置标记草莓30株,记录全生育期产量,进而折合成平均单株产量;总产量由平均单株产量乘以总株数得到;果实硬度利用KM-1型果实硬度计(株式会社藤原制作所,日本)测定;可滴定酸含量利用pH电位滴定法测定;可溶性固形物含量利用用B-1型手持糖度计(株式会社井内盛荣堂,日本)手持折光仪测定。

1.3.4经济效益分析

月产量测定:3个处理草莓全生育期单株月产量比较;“新H型”立体栽培模式与传统栽培模式月产量比较(50 m×8 m温室);通过2种模式单株生产成本及单株产量推算单位土地面积生产效益。

1.4 统计分析

采用Microsoft Excel对测定数据进行绘图与做表,用方差分析软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 “新H型”立体栽培模式对草莓接受光照的影响

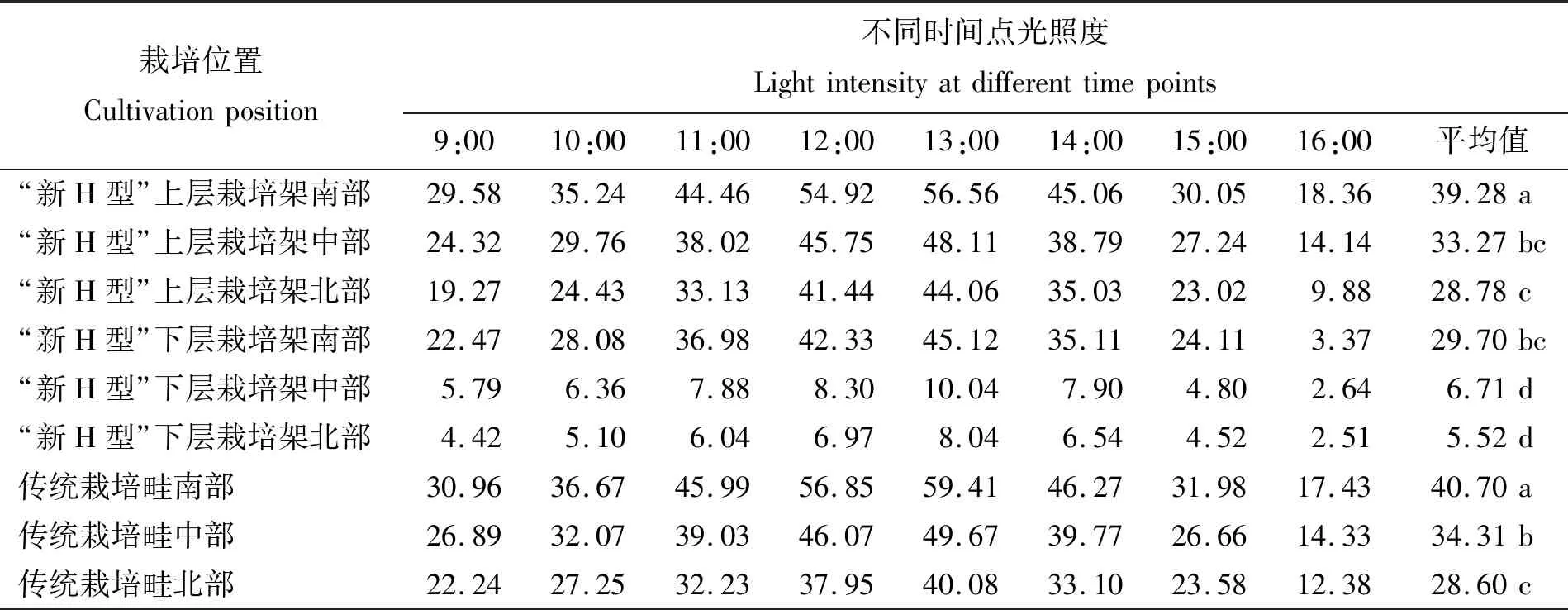

由表1可见,本试验中,在晴天,“新H型”上层栽培架南、中、北3个位置与传统栽培畦南、中和北3个位置接受光照强度无显著差异;“新H型”下层栽培架南、中和北3个位置与传统栽培畦南、中和北3个位置接受光照强度均差异显著;其中,“新H型”下层栽培架南部位置是传统栽培畦南部位置接受光照强度的73%;“新H型”下层栽培架中部、北部两位置仅能接受传统栽培畦中部、北部两位置20%的光照强度。

表1 不同栽培模式不同栽培位置光照度日变化Table 1 Diurnal variation of light intensity of different cultivation patterns in different cultivation modes klx

2.2 “新H型”立体栽培模式对草莓植株生长的影响

由表2可见,本试验中,“新H型”上层和传统栽培两处理草莓植株的株高、叶面积、叶片数差异不显著,“新H型”下层与前两者有差异,表现出相对较差的生长状况。

表2 不同处理草莓植株生长情况比较Table 2 Comparison of different treatments on the growth of strawberry plants

2.3 “新H型”立体栽培模式对草莓产量的影响

2.3.1各处理草莓单株产量月比较

由图3可见,本试验中,12月份,“新H型”下层草莓暂无产量,“新H型”上层草莓产量略高于传统栽培;1月份,3个栽培位置均有产量,且无明显差异;2月份,3个处理进入一茬果盛果期,产量同时达到较高水平;3月份,3个处理进入一茬果与二茬果之间的“间歇期”,均呈现出全生育期最低单产水平;4和5月份气温升高,“新H型”下层和传统栽培两处理单株月产量无明显差异。与传统栽培模式相比,“新H型”上层表现出产量优势,“新H型”下层结果较晚,总产量低于“新H型”上层。

图3 不同处理草莓单株月产量比较Fig.3 Comparison of monthly yield of strawberry in different treatments

2.3.2“新H型”立体栽培模式与传统栽培模式月产量比较

由图4可见,本试验50 m×8 m温室中,12月,“新H型”立体栽培模式草莓产量略低于传统栽培模式;1—5月,“新H型”立体栽培模式草莓产量均高于传统栽培模式;4和5月“新H型”立体栽培模式草莓产量明显高于传统栽培模式,分别高出48.8%和53.6%。

图4 “新H型”立体栽培模式与传统栽培模式月产量比较(50 m×8 m温室)Fig.4 Comparison of the monthly production of “New H Type” stereo cultivation mode and traditional cultivation mode (50 m ×8 m greenhouse)

2.3.3“新H型”立体栽培产量分析

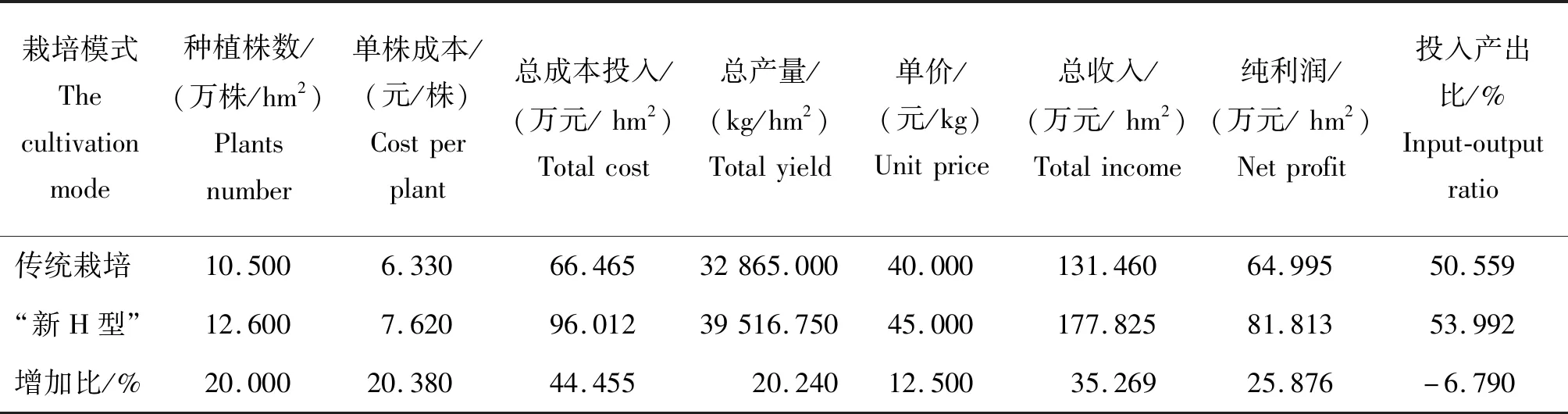

由表3可见,本试验中,“新H型”立体栽培模式栽培数量12.6万株/hm2,比传统栽培模式的10.5万株,高出20%。从单株产量来看,“新H型”上层处理草莓单株产量0.381 kg/株,优于传统栽培的0.313 kg/株,优于“新H型”下层的0.234 kg/株。从总产量来看,“新H型”立体栽培模式为39 516.75 kg/ hm2,传统栽培模式为32 865 kg/ hm2,“新H型”立体栽培模式比传统栽培模式高出20.24%。

表3 “新H型”立体栽培模式与传统栽培模式草莓产量比较Table 3 Comparison of the yield of the “New H Type” stereo cultivation mode and the traditional cultivation mode

2.4 “新H型”立体栽培模式对草莓品质的影响

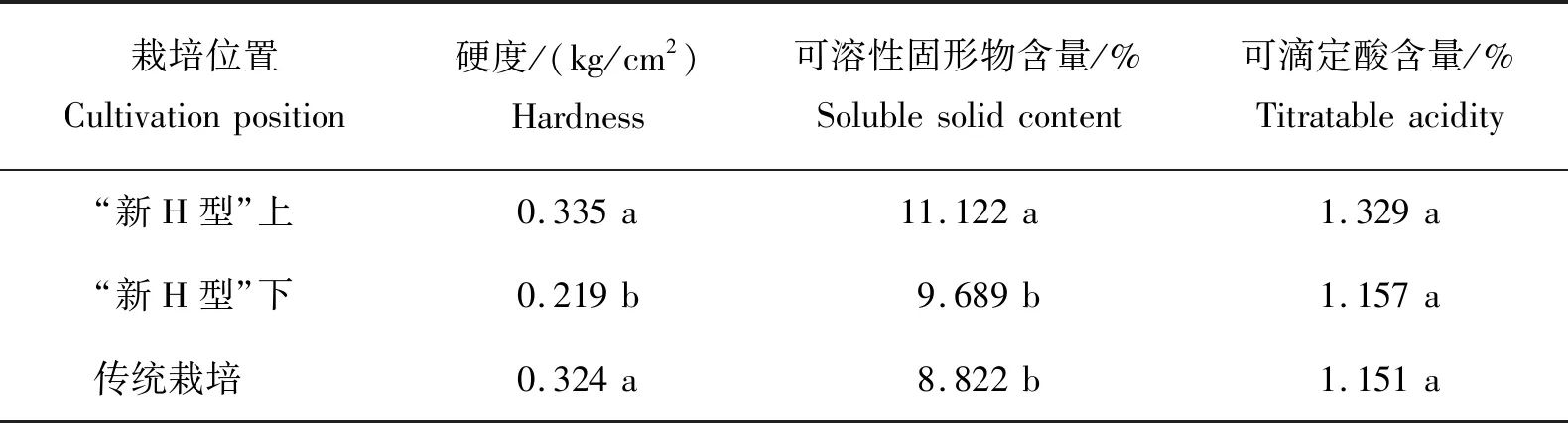

由表4可见,本试验中,新“H”型上层、“新H型”下层和传统栽培3个处理的草莓果实可滴定酸含量无显著差异,硬度和可溶性固形物有差异。“新H型”下层的果实硬度显著低于“新H型”上层和传统栽培两处理;“新H型”上层的果实可溶性固形物含量显著高于“新H型”下层和传统栽培两处理。

表4 不同栽培模式草莓品质比较Table 4 Comparison of quality of strawberry in different cultivation models

2.5 “新H型”立体栽培模式效益分析

如表5所示,本试验中,50 m×8 m的温室以传统栽培模式生产草莓,单株生产成本6.33元。“新H型”立体栽培与传统栽培模式相比,额外增加了“H”形架栽培装置的建设成本及栽培耗材成本。“H”形架栽培设施一次性投资2万元,按10年使用年限计算,每年使用成本为0.2万元,另外基质耗材0.15万元/年,滴灌装置耗材0.2万元/年,栽培槽耗材0.1万元/年。50 m×8 m温室种植5 040株,折合到每株的成本是1.29元。所以,“新H型”立体栽培模式生产草莓,单株生产成本为7.62元。

由表6可见,以2种栽培模式生产温室草莓,单位面积土地上,“新H型”立体栽培模式比传统栽培模式种植株数多20%,投入增加44.455%,产量增加20.240%,总收入增加35.269%,纯利润增加25.876%,投入产出比减少6.790%。

表5 传统栽培模式草莓生产成本分析Table 5 Production cost analysis of traditional cultivation mode

表6 “新H型”立体栽培与传统栽培草莓效益比较Table 6 Comparison of the efficiency of “New H Type” stereo cultivation and traditional strawberry

3 结论与讨论

3.1 “新H型”立体栽培模式下层栽培位置光照条件不佳且弱光条件对草莓植株生长影响较大

本试验中,在晴天,“新H型”上层栽培架南、中、北3个位置与传统栽培畦南、中、北3个位置接受光照强度无显著差异;“新H型”下层栽培架南、中、北3个位置与传统栽培畦南、中、北3个位置接受光照强度均差异显著;其中,“新H型”下层栽培架南部位置能接受传统栽培畦南部位置大约7成的光照强度;“新H型”下层栽培架中部、北部两位置仅能接受传统栽培畦中部、北部两位置大约2成的光照强度;整体而言,“新H型”立体栽培模式上层栽培架接受光照能力与传统栽培畦持平,下层栽培架接受光照能力明显不如传统栽培畦;原因是“新H型”立体栽培模式下层受到上层栽培装置遮光。在立体栽培草莓光合性能与产量品质之间的关系方面,前人做了很多研究。大部分研究者认为,草莓立体栽培模式下,光照是影响产量的最重要因子。还有研究表明草莓具有一定耐阴性。“丰香”草莓对弱光环境有一定的适应能力,遮阴处理可以减轻强光下的草莓叶片光抑制程度,提高植株对光能的利用能力[4]。据报道美国黑毒遮阴处理后净光合速率日变化为单峰曲线,透光率50%时叶绿素含量显著高于全光处理,具有一定的耐阴性[5]。本试验中,弱光对“新H型”下层草莓植株营养生长影响较大,“新H型”下层草莓植株表现出相对较差的生长状况,株高、叶片萌发数量以及叶面积都相对较差。

为解决下层栽培位置光照“短板”问题,适当提高“新H型”栽培架高度,可一定程度上减轻上层栽培装置对下层植株的遮光,改善下层植株光照条件,扩大下层草莓植株的垂直生长空间,促进植株生长。

3.2 “新H型”立体栽培模式草莓产量及果实品质表现

从“新H型”上层、“新H型”下层和传统栽培3个处理看,“新H型”立体栽培模式上层栽培位置草莓植株产量及果实品质表现优于下层栽培位置。“新H型”上层栽培位置植株与传统栽培相比,上层基质比地面升温快,上层栽培苗木生长量显著高于传统栽培;而且上层基质栽培草莓植株缓苗时间少于传统栽培,因此在温室草莓生长前期,上层位置草莓植株生长发育速度快于传统栽培,12月份“新H型”上层栽培位置果实产量高于传统栽培即印证了这一点;1—3月份,温室草莓进入生长中期,“新H型”上层、“新H型”下层和传统栽培3个位置草莓产量差异不大;4月份气温逐渐升高后,温室草莓进入生长后期,上层基质栽培创造的生长环境增强了草莓植株的耐高温性,使植株保持相对较长时间的旺盛生长,延长整个生育期;因此,这一时期“新H型”上层位置草莓单株产量明显高于传统栽培位置。

从“新H型”立体栽培模式整体看,除12月份由于“新H型”下层栽培位置暂无产量,致使“新H型”立体栽培模式草莓产量略低于传统栽培模式之外,自1月份开始至生育期结束,“新H型”立体栽培模式草莓产量均高于传统栽培模式;4和5月份“新H型”立体栽培模式草莓产量明显高于传统栽培模式,分别高出48.8%和53.6%。所以“新H型”立体栽培模式与传统栽培模式相比,后期优势明显。

从果实品质看,“新H型”下层栽培位置果实硬度显著低于“新H型”上层和传统栽培两位置,因为“新H型”下层位置受到上层栽培架遮光,所以果实相对较软。这与钟霈霖等[6]的“草莓较高果实硬度需要较强的光照”的结论是一致的。“新H型”上层位置的果实可溶性固形物含量显著高于传统栽培。“新H型”下层栽培位置植株与传统栽培相比,呈现出“生长状况差、单株产量低”的特点。原因是,整个生育期相对较差的光照条件使下层植株生长受限、产量受到一定影响。

本试验中,“新H型”上层位置草莓表出诸多优势,除了因为好的光温条件之外,与基质栽培也是分不开的。因此,可以考虑将“新H型”下层同样改为基质栽培。在“新H型”下层用高30 cm的塑料挡板作为栽培槽的四壁,槽内填充基质。将“新H型”变成双层基质栽培模式,发挥基质栽培优势、避免土壤种植连作障碍、增加草莓产量、提高果实品质。此外,由于下层栽培位置光温条件相对较差,草莓植株生长发育速度慢于上层位置草莓,可以考虑将下层草莓植株提前定植10~15 d,使上下2层草莓植株生育进程一致。

3.3 “新H型”立体栽培模式经济效益可观且增产增收潜力较大

与传统栽培模式相比,“新H型”立体栽培模式为上下2层栽培,充分利用垂直方向空间,单位面积土地上,新H型”立体栽培模式比传统栽培模式种植株数多20%,投入增加44.455%,产量增加20.240%,总收入增加35.269%,纯利润增加25.876%,投入产出比减少6.790%。可见,增产增收效果明显且投入产出比无明显下降。

生产实际中,在发展都市休闲型农业、观光采摘方面,与传统栽培草莓相比,“新H型”立体栽培模式打造出的农田景观效果以及舒适的采摘体验,更能吸引市民采摘,提升草莓果实经济价值。宗静等[7]调查发现,有很多北京市民经常性的采摘草莓且很多采摘者能够接受价格较高的采摘体验。本试验中,按“新H型”立体栽培模式草莓果实售价提升5元/kg 计算,即45元/kg,纯利润比传统栽培模式增加25.876%。因此,如果将“新H型”立体栽培模式应用到发展都市休闲型农业、观光采摘方面,可创造更高的经济价值。与此同时,可考虑适当加大“新H型”定植密度。如保守设计,上层株距15 cm,下层株距17 cm,上层可定植3 108株,下层可定植2 730株,合计5 838株,比本试验中的5 040株多定植798株,多定植15.8%。相信通过合理密植,可进一步挖掘“新H型”立体栽培模式增产增收潜力。

综合分析2种草莓栽培模式下的光照环境、植株营养生长、果实产量与品质、经济效益等生产性能指标表明,“新H型”立体栽培模式整体表现优于传统栽培模式,表现出更高的经济效益;通过合理的技术手段,可以为提高土地利用效率、增加农民收入、促进都市型现代农业发展提供一个新的尝试。