地震仪器技术展望*

2020-03-16罗福龙郭延伟

罗福龙,郭延伟

(东方地球物理勘探有限责任公司装备服务处 河北 涿州 072751)

0 引 言

地震仪器是油气勘探工程中实施地震数据采集必不可少的精密电子装备,其技术性能直接关系到地震数据品质和勘探工程综合效益[1]。所以,为获取更好品质的地震数据和更高价值的经济效益,总是通过不断创新和发展来提升地震仪器技术性能。

事实上,地震仪器的技术发展总是同步于地球物理勘探技术和电子工程技术的发展。一方面地球物理勘探技术的进步推动了地震仪器技术的创新,并为地震仪器技术发展提供具体的方向和目标;另一方面电子工程技术的进步成就了地震仪器技术的升级,并为地震仪器技术的发展进步提供具体的支撑和依托。所以,地震仪器技术的发展进步主要是地球物理勘探技术和电子工程技术等发展成果的融合再造。

从上世纪初开始,陆上地震仪器大致经历了模拟光点、模拟磁带、数字磁带、常规遥测到网络遥测等几代技术的发展变迁。如今国际先进的网络遥测地震仪器(包括节点、无线和有线3种类型,除特别说明外本文均以有线类型为讨论对象)都是以ΔΣ技术为基础,一般具有近120 dB动态范围、1 000 Hz以上频带范围的地震信号响应能力,且实时采集能力超过10万道(甚至达到几十万道)。除特殊的高端市场外,仅就地震数据采集功效而言,现行的地震仪器无论是地震信号响应能力[2]、地震数据实时采集能力、环境适应能力,还是各种先进、高效施工方法实现能力等都基本满足当前地球物理勘探技术的需求。

地震仪器技术从未因为基本满足地球物理勘探技术[3]需求或达到国际先进水平而停止过发展脚步,因为前端的地球物理技术和电子工程技术等一直在突飞猛进,加之当前地震仪器还有许多待完善和提升的空间,要求其做得更先进、更实用的呼声持续不断。所以,为不断满足地震勘探技术发展的需求,解决好当前存在的成本高、抗干扰能力弱、智能化和自动化程度低等问题,努力发展地震仪器技术便是必然的选择和永恒的主题。

那么,下一代地震仪器有什么样的技术特征?会朝着什么样的目标发展?带着这些问题去探讨地震仪器技术今后的发展路线和顶层设计,对于研究先进实用的地震仪器和提升核心物探装备竞争力具有很强的现实和理论意义。为此,下文将以提高地震数据品质和勘探工程效益为目标,站在用户需求角度来展望地震仪器的技术发展脉络。

1 当前面临的问题

在某种意义上,下一代地震仪器是通过升级和完善上一代地震仪器而来的。也就是说,地震仪器技术的进步和创新途径很大程度上就是解决以往地震仪器存在的技术问题。那么,准确把握当前地震仪器突出存在的问题,也就大致明确了未来地震仪器的主要技术变化。为此,下面将站在应用者的角度,从地震仪器的信号响应能力、自动化程度、配套技术等几个方面,来系统地审视和分析现行地震仪器面临的技术问题。

1.1 地震信号响应指标方面

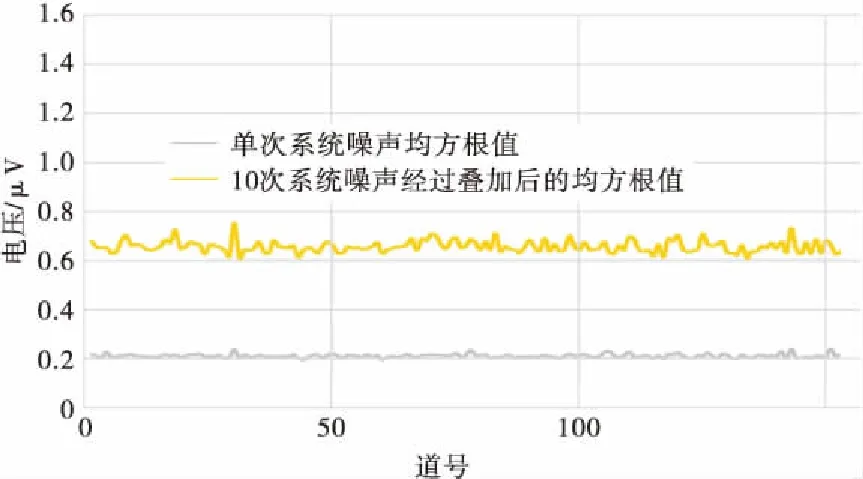

虽然当今地震仪器在幅度和频率上能有效采集到近120 dB动态、超过1 000 Hz带宽的地震波,但是在信号保真效果和抗干扰能力等方面,有些技术指标[4]仍有提升空间。这里以等效输入噪声为例来说明提高指标的必要性,图1所示分别是某种地震仪器在内接标准电阻时单次系统噪声的均方根值以及连续10次系统噪声经过算术叠加后的均方根值,图2所示分别是另一种类型地震仪器在内接标准电阻时单次系统噪声的均方根值以及连续10次系统噪声经过算术叠加后的均方根值。由于都是相同固定增益模式显示,可以看出,图1的单次噪声远小于经过叠加后的噪声,同样图2的单次噪声也远小于经过叠加后的噪声。这就说明地震仪器的内部噪声具有一定的可叠加性。导致这一结果的原因应该是地震仪器内部噪声具有一定规律性所至。显然,对于覆盖次数几百甚至几千次的地震勘探,内部噪声就可能成为分辨微弱地震信号的关键因素[5]。所以,为提高弱小信号分辨率,进一步降低地震仪器内部噪声意义重大。换言之,若能用4字节量化一个样点,并确保其中至少26位都是有效地震数据应该是今后地震仪器追求的目标之一。类似的理由,当今地震仪器的瞬时动态、畸变、共模抑制比等技术指标也应进一步提高,以便更好地保真所接收地震信号。

图1 A地震仪器单次内部噪声(RMS)与10次内部噪声叠加(RMS)对比

图2 B地震仪器单次内部噪声(RMS)与10次内部噪声叠加(RMS)对比

1.2 配套技术方面

地震仪器系统的工作成效不仅取决于核心基础部件(传统意义上的主机和采集站)的技术性能,同时也受制于配套技术的完整性和先进性。例如,能否实现地面站体的智能化管理和机械化收放,就取决于有无配套的地面站体自动化收放装置;能否实现系统的远程操控,就取决于有无配套的远程通信支持技术。当代地震仪器都不同程度地拥有某些支持提速、提效、提质、降本的配套技术,只是时下这些技术比较零散,且性能也不够先进,还不能充分适应地震勘探追求高效率、高质量、低成本的需求。所以,配套技术的落后或缺失也是当前地震仪器面临的主要问题。

1.3 常规物理特性方面

追求小巧、轻便、简单、灵活的地震仪器是制造者和使用者的共同目标。虽然当前以508XT为代表的系统在体积、重量、功耗等物理特性指标上相比以往都有质的飞跃,但对于几万甚至几十万道的系统而言,个体设备重量(或体积)的细微变化都可能导致整体系统总重量(或总体积)发生吨级(或立方级)的变化,进而引起人力和物力投入上的变化。因此,今后地震仪器需要不断改进的另一任务就是持续优化常规物理特性,尤其是进一步降低单件设备的体积、重量、功耗等指标。

1.4 系统运行效率方面

系统的运行效率主要取决于自动化、智能化、稳定性、冗余性等一系列由软件和硬件体现的综合技术。虽然当今地震仪器总体运行效率较以往有质的提高,日均有效工作时间通常达到20 h左右,但针对时下施工效率精确到分甚至秒来计算,显然还应大幅度提升地震仪器的运行效率,尤其是应研发性能先进的硬件和开发智能高效的软件,这应该也是下一代地震仪器面临的又一重要任务。

此外,当前地震仪器的抗电磁干扰能力、环境适应能力、实时管理控制海量地震数据采集能力、各种先进高效施工方法实现能力和综合成本等都在不同程度上满足不了地震勘探技术的发展需求。为了全面适应技术发展需求并提升系统的综合性能,下一代地震仪器自然也需在这些方面进行技术创新。

2 未来技术需求分析

地震仪器如何发展,朝什么方向发展,关键要看潜在的市场和技术需求,因为满足需求才是创造价值和增强生命力的根本动力。因此,充分地预见和把握今后5~15年地震仪器发展的技术需求要素,自然就明确了其发展方向和目标。

功用上地震仪器是采集地震数据的工具,其隶属关系就是服务和从属地球物理勘探技术,所以物探技术发展提出的新需求就是地震仪器新发展的总任务。从本质目标上看,物探技术的创新重点是围绕获取时间更精确、位置更准确、保真效果更好、地质信息更丰富的地震数据而展开,为此发展了以宽频[6]、宽方位、高密度、高覆盖、高效率地震数据采集等为代表的先进勘探技术和方法。反映到地震仪器上就是如何实现宽频大动态接收、超大道数采集、高速高效传输、准确保真记录地震信号。应该说,这就是今后地震仪器发展的基本目标和总体需求。下面将根据以往的发展规律和地球物理技术发展态势,从地震数据采集能力、系统构架模式、工作方式、综合技术特性等几个方面来探讨未来地震仪器的技术需求要素。

2.1 采集能力方面

采集能力可以从地震信号响应能力、实时带道能力、各种先进高效施工方法实现能力来衡量和体现。在地震信号响应效果方面今后会更加强调低失真、高动态、宽频带,即要求地震仪器具有更低的噪声、畸变,更大的瞬时动态范围,更强的抗电磁干扰能力,以及更准确的样点时序和炮检位置关系。体现带道能力的接收道数会越来越多,即几十万甚至上百万道采集可能成为今后地震勘探的新常态。先进施工方法实现能力主要给地震仪器提出了全新的高速高效时空管理能力、上百个激发源的时序控制能力、无等待作业能力等。所有这些应该都是今后在采集能力方面对地震仪器提出的具体需求。

2.2 系统构架方面

为节约费用和创造更多的附加值,用户不仅希望可按需选购必要的系统部件,而且还希望能自主便利地扩展系统能力,即不仅希望能按功用灵活地选择系统组成,还希望能便捷地将特定功能或技术移植到系统当中。这就要求今后的地震仪器在(软件和硬件)平台上是通用开放的,以便用户可按需植入特定的技术或功能;在组成上应采用功能模块化结构,以便用户可根据勘探类型自主地选择配置,进而节约投资成本。因此,今后的地震仪器应在突出基本功能(构架)和通用标准平台前提下,其它功能部件采用积木式配置,做到需要什么功用就搭配什么模块,同时要求可选的组织或功能模块应丰富、齐全、先进,并能进行任意组合应用。

2.3 工作方式方面

追求简单、便捷、安全、可靠、实用的工作方式,应该是今后地震仪器发展的又一特征。当前地震仪器都需要充电或外部供电来续航,这终归是个麻烦,如果能改变这一方式做到自主供电肯定就方便多了。所以,今后地震仪器应在充分降低功耗基础上考虑利用太阳能或机械能等来实现供电续航,进而实现“自主供电”工作模式。另外,当无线电通信技术发展到一定程度(如5G技术),单位时间内可传输的信息量成几何级数增加,而通信成本却成倍下降。借助先进的通信技术实现海量地震数据的实时无线远程传输就成为可能,进而改变当前需要大量缆线实现及时传输的工作方式。如果未来的地震仪器能结合并实现这两种工作方式,不仅可以做到当前节点地震仪器那样的简单、环保、灵活,也可以做到当前有线地震仪器那样的环境实时监控和数据实时传输。

随着人类社会的进步,卫星通信和公网通信已经无处不在,而且越来越简单和经济。充分借助卫星、公网等实现远程异地操控地震仪器和收集地震数据,应该也是地震仪器发展可能选择的工作方式。再者,当前地震仪器的工作参数需要人为定义,且一旦定义就固定不变,不利于优化系统的工作状态,也不利于改善地震数据接收效果。如果能根据观测系统特点和地震数据的特征属性自动配置最佳工作参数,如按地震信号振幅强弱自动调节前放增益,实现参数自适应工作方式可能也是未来地震仪器的发展要素。

2.4 综合技术特性方面

不断提升系统的综合技术特性[7],是地震仪器发展的恒定需求。当下相对突出的需求是野外设备的全地表全气候适应性、组成器件的标准与通用性、系统的免维护和高可靠性、参数指标的先进性等。这些特性的持续提升通常需要通过跟踪和集成应用国际前沿的电子工程技术、新工艺材料技术、新传感技术、新计算机技术等来实现,所以及时引入并集成创新国际相关技术的前沿研究成果来不断提升地震仪器的综合技术特性,也是地震仪器发展进步的必然需求。

3 发展方向探讨

根据当前地震仪器存在的主要技术问题,以及物探技术发展带来的新需求,可以预测今后地震仪器主要是朝着更低单道成本、更强采集能力、更好响应效果、更快工作速度、更高智能化程度、更多先进技术和功能等方面发展。发展途径是通过集成创新国际先进的相关技术使系统变得强大而实用且越来越贴近用户需求,通过平台再造使系统变得通用开放且具备不断自主完善能力。具体的发展内容主要体现在关键技术和指标的突破、自动化智能化程度的提高、外围支持技术的充实与完善、新工艺新材料技术的应用、新型组成模式和通信模式的建立、有效工作时间的延长、工作平台与工作方式的创新等几个方面。

3.1 技术指标更加丰富和先进

当前地震仪器的技术指标主要反映的是地震信号响应能力,并不能全面客观反映地震仪器的固有属性。实际上,直接影响地震仪器应用效果的还有重量、体积、功耗以及传输速度、存储速度、运行效率等特性参数。结合几十年的实际应用经验,主要应该从响应能力(包括噪声、畸变、频带、动态等体现地震信号响应效果的传统指标)、观测能力(包括传输速度、存储速度、接收道数、同步管理激发源点数等体现可实现作业方法和工作速度的指标)、常规物理特性(包括体积、重量、功耗、强度、寿命等体现应用便利性的指标)三个方面来量化地震仪器的综合技术特性更为合理。所以,今后地震仪器的性能指标一方面内容应更加细化和丰富,另一方面精度和先进性应更高更好,不仅借助指标可全面评估系统的先进、实用程度,而且通过指标可方便地判定系统适用的观测方法和地表环境等。

3.2 配套技术更加完备和先进

虽然通常突出和关注的是地震仪器的地震数据采集功能与技术,但实际上与之配套的辅助功用也直接影响系统创效能力和先进程度,因为在不同的环境条件或施工方法下,需要用到不同的配套技术才能更好地实现提速、提效、提质和降本。例如,在高大的山地作业时,传统的无线电通信就可能成为影响施工效率的瓶颈,若配置有辅助的独立激发控制技术就可在无需电台通信下实现高效激发。所以,为适应不同勘探环境和目标的需求,创造良好的经济技术效益,就应该有足够先进和完备的配套技术供选择。因此,今后的地震仪器应大力发展助力“省时、省人、省车、省事、省钱”的先进且齐全的配套技术,如远程支持技术、排列状态数字化管理技术、激发源卫星通信同步技术、自主导航定位技术、机械化收放技术等。同时,用户可根据需要自由地选择和组合特定的配套技术,以达到用较低成本投入获取更大的效益产出。

3.3 采用全新的工艺、材料、技术实现更好的性价比

追求低成本是地震仪器制造商和用户共同的目标,但依托现行的技术和工艺很难明显提高性价比,只有引入全新的材料、工艺、设计和技术,才可能突破性地降低成本。光缆、工程塑料、集成电路、高能电池、新型传感器以及通信技术、存储技术、导航定位技术、卫星授时技术等近些年取得了飞速发展,其加工制造和原材料成本也相对低廉,可以成为研制新型高性价比地震仪器的重要依托。所以,为提高性价比并在先进功能和技术性能上实现突破,不断引用全新的材料、工艺、技术等也应该是今后地震仪器发展的重要方向。

3.4 采用开放式平台和积木式结构实现百万道级作业

观测系统定义的接收道数越来越多是大势所趋,几十万甚至上百万道采集或许在不久的今后会成为常态。当今的地震仪器结构相对固化且系统平台不开放,很难通过容量扩展实现百万级采集也不利于用户植入外围功能和技术。如果能构建一个通用标准化的开放平台并能以积木式结构分摊系统的地震道采集能力,不仅用户可以参与系统能力的扩展建设,而且可以采用累积木方式轻松实现百万道级采集。所以,为适应全球化技术共享的大趋势,并轻松扩展系统的地震道采集能力,发展标准化、通用化、积木化、平台化的地震仪器也可能是今后的一个方向。

3.5 系统运行高度智能化

通过智能化来充分地做到数据安全可靠、环境绿色友好、操作简捷便利、运行高速高效,也许是今后地震仪器发展的又一技术特征。自动识别风险、自动排除故障、自动布设与回收、自动匹配工作参数(模式)、自动选择最佳路径等是实现零等待作业、高速高效运行、安全环保施工、简单便捷操作的重要支撑;快速、可靠、有效、便利、智能是提高效率、降低成本、减化操作、保证质量的有力保障。智能化的直接效果是可以提高运行效率、降低劳动强度、减少事故风险。所以,发展自动化、智能化的地震仪器自然是众望所归。具体地说,今后地震仪器应在计算机技术支持下,实现更多的自动化、智能化,做到能独立自主完成地震数据采集作业,运行过程中能“机智”地处理突发事件,且能自适应地以最佳参数匹配工作条件和任务。

3.6 技术设计标准化

上百年来,地震仪器在技术指标、通信协议、输入输出接口、器件材料、辅助数据(包括电子班报、SPS文件等)、基本功能等方方面面,都没有统一的定义和规范。一方面导致资源无法共享而浪费成本,另一方面还导致发展无序且无标可依。当今世界追求技术共享、资源共享、成本最低,实现这一目标的基础条件之一就是技术设计标准化规范化[8]。所以,今后地震仪器发展应在突出个性化技术特点的同时,在技术指标、通信协议、输入输出接口、器件材料、辅助数据、基本功能等方面逐渐建立全球化的技术标准,进而为更好地利用和共享国际既有先进通用技术成果、降低设计制造成本、减少用户投入等提供基础条件。

3.7 实时无线通信

实时、简便、环保、经济、高效是今后地震仪器发展永恒的目标。节点式地震仪器有实时、简便、环保等独特优势,但重点需要解决无法实时监视排列状态和传输地震数据问题,有线地震仪器虽然能做到排列状态实时监控,但又很难做到简便、环保、高效。考虑到随着卫星、公网等先进通信技术(如5G技术)的发展,在不久的将来可轻松实现每秒GB级数据的传输,而且通信成本还极低。所以,今后地震仪器借助先进的无线通信技术,实现海量地震数据实时低成本传输就成为可能,也即发展实时无线通信方式的地震仪器既可以做到节点式地震仪器的简单、环保、高效,还可以做到电缆式地震仪器的实时、可控和安全。

4 结束语

油气资源的战略地位决定,发展地球物理勘探技术没有止境,相应的地震仪器技术发展也不会停止前进的脚步。油气资源的旺盛需求给地震仪器发展带来不竭的源动力,物探技术的进步给地震仪器发展明确方向和内容,基础工业特别是电子工程技术的前沿成果给地震仪器发展提供依托和保障,这应该是地震仪器技术发展的基本规律。围绕低成本、高质量、高速度、高可靠等具体目标,通过构建全新的组织模式、采用全新的工艺材料、引入全新的技术等,形成智能化、自动化、标准化、通用化等的先进技术平台,应该是今后地震仪器技术发展的一般模式和方法。采集数据的品质越来越好,产出的经济效益越来越高,安全性、环保性、便捷性、智能性、标准性、技术性越来越强,设计制造与操作应用结合越来越紧密,应该是地震仪器技术发展的基本特征。

之所以选题探讨未来地震仪器技术,是因为地震仪器的技术直接关系到地球物理勘探综合成效,其目的是想通过这样的探讨为设计概念先进的地震仪器起到抛砖引玉作用,从而引发更多的专家学者关心关注未来地震仪器技术,并为研究制造出技术先进、性能实用、成本低廉的新型地震仪器提供科学可行的顶层设计。