水分含量对蓝藻堆肥腐熟及藻毒素含量的影响

2020-03-14汪晶晶方梦萦李玉成张学胜

汪晶晶,邓 威,方梦萦,李玉成,吴 涓,张学胜,王 宁

近年来,随着巢湖流域内人口的增加和工农业的迅速发展,水体富营养化进程加快,导致蓝藻水华频繁暴发[1]。有毒蓝藻细胞破裂后释放出多种不同类型的藻毒素,其中微囊藻毒素(Microcystin,MC)是一类出现频率高、产生量大和造成危害严重的藻毒素[2]。目前,可大规模推广的蓝藻污染治理技术主要有厌氧发酵和好氧堆肥,相对于厌氧发酵,好氧堆肥投资较低,对技术的要求不高,运行管理也较为简单。虽然好氧处理对MC有明显的生物降解效果[3-4],但不恰当的处理会导致堆肥产品未腐熟且残留较多的MC,还田后不利于作物生长,甚至危害人类健康[5]。以往的研究主要以脱水藻泥为原料并在室内容器中小试,如江君等[6-8]研究物料比、C/N以及水分对堆肥效果及微囊藻毒素降解的影响,主要通过有机质、氨氮和C/N等指标判断堆肥是否腐熟,而通过腐质化指标评价蓝藻有机肥腐熟度的研究较少。在蓝藻好氧堆肥的实际生产过程中,蓝藻脱水处理技术成本较高且不利于实际推广应用,如何利用堆肥辅料的特点来降低蓝藻含水率、确定堆体最适宜含水量、促进堆肥快速腐熟且能最大限度地降解物料中的MC尚不明确。

在影响好氧堆肥过程的诸多因素中,水分含量是对微生物的生长代谢起着关键作用的因素,堆肥过程中适宜的水分含量为50%~60%[9-11]。打捞的新鲜蓝藻水分含量较高且C/N较低,因此需要添加其他低含水量且含碳量较高的物料来调节堆体参数。稻壳作为一种常见的富含有机质的干介质,不仅能够调节水分和C/N,还能作为结构调理剂,增加混合堆体的粒度和孔隙率。考虑到稻壳的比重小,在实际中需结合其他农业废弃物配合使用,以提高工业化生产的可行性。

本实验以蓝藻、蘑菇菌渣和水稻稻壳联合堆肥,确定3种物料比例(以干质量计算)进行混合堆制,调节堆体水分含量分别为50%、55%和60%,同时使堆体的C/N满足最适宜比例[10,12],进行室外开放环境中较大规模的堆肥试验,研究堆体不同初始含水率条件下蓝藻堆肥的腐熟效果及藻毒素的降解效率,以期为蓝藻堆肥腐熟及无害化处理提供理论依据,探索简易且安全高效的蓝藻好氧堆肥生产工艺。

1 材料与方法

1.1 物料来源

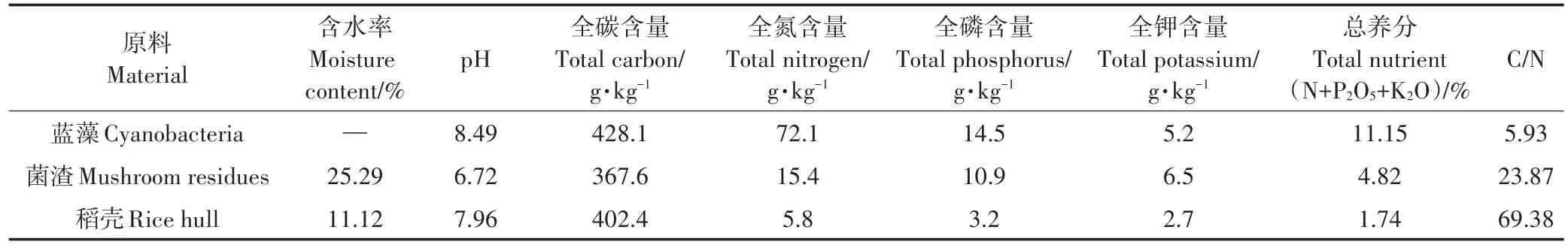

实验于2018年11月进行。堆肥实验所用蓝藻打捞自安徽省合肥市巢湖塘西河口。菌渣取自安徽天都灵芝制品公司,用于调节堆体参数。水稻稻壳取自试验基地附近米厂,用于调节堆体含水率。原料基本理化性质列于表1。

1.2 堆肥实验

将打捞自巢湖的蓝藻生物质经0~7 d自然晾晒的前处理(含水率>90%),分别取晾晒第7、5、0 d的蓝藻(蓝藻含水率不同),同时添加相同量的菌渣和不同量的稻壳调节堆体初始含水率和C/N。试验分为3个含水率处理,即 50%(W50%)、55%(W55%)和 60%(W60%)。堆体由蓝藻添加菌渣和水稻稻壳以及1%的EM菌(有效微生物群,可以改善和加速堆肥的过程)混合堆制而成,3个处理组蓝藻和菌渣用量均为1000 kg,利用水稻稻壳来调节堆体的水分含量(增加堆体孔隙率、便于堆体升温和避免高水分导致厌氧环境产生恶臭现象),3个处理中稻壳添加量分别为400、200、100 kg,使堆体的初始含水率分别为50%、55%和60%,堆体最终C/N约为22.13。每组2个重复。堆体按长×宽×高为1.0 m×1.0 m×0.5 m自然堆置。堆制时间为2018年11月5日至12月22日,每隔10 d翻堆一次。整个试验在安徽省合肥市紫蓬镇试验基地进行。

1.3 样品采集与测定

1.3.1 采样时间与方法

取样时间分别为堆制当日,以及堆制后6、12、20、28、38、48 d。取样时,在堆体的上部、中部和下部各取物料300 g,混匀后作为一个堆体的样品。每个样品分为2份:一份为新鲜样品,保存在4℃的冰箱中,用于测定pH、种子发芽指数和藻毒素含量;另一份放置于阴凉处晾干,研磨过筛,阴凉通风处贮存,用于测定总碳、总氮、总磷、总钾和腐殖质及其组分含量。

表1 堆肥原料的基本理化性质Table 1 Basic characteristics of composting materials

1.3.2 测定指标与方法

堆肥温度:用红外线温度探测仪(SENIT/SNT 550,德国衡利)测定。

全碳、全氮及pH的测定参照有机肥料标准(NY 525—2012)。全碳采用重铬酸钾外加热法测定;全氮采用硫酸-过氧化氢消煮,凯氏定氮法测定。

pH:称取过20目筛的试样5.0 g于100 mL烧杯中,加50 mL纯水,恒温振荡25 min,静置30 min后取上清液,用pH酸度计测定。

种子发芽率[13]:用以评价堆肥是否腐熟以及对植物的毒性。以液固比10 L·kg-1浸提鲜样,取10 mL提取液加入铺有滤纸的无菌培养皿中,点播30粒油菜种子,在(25±1)℃的恒温培养箱中培养60 h,测定种子发芽率(GI),同时以纯水作为对照。GI(%)由下式确定:

腐殖质及其组分含量:采用腐殖质组成修改法,主要参照Kumada方法,并在此基础上修改了提取温度和分组方法[14-15]。腐殖质(Humus,HS)、胡敏酸(Humic acid,HA)和富里酸(Fulvic acid,FA)含量用总有机碳分析仪(vario TOCcube)测定。

微囊藻毒素含量(MC-LR、MC-RR)[16-17]:称取5 g(准确至0.01 g)样品于50 mL离心管中,加入25 mL 5%乙酸,超声振荡30 min后离心5 min(10 000 r·min-1),将所得上清液置于水浴锅上进行蒸发浓缩,离心得到微囊藻毒素粗提液,粗提液通过C18-SPE小柱(预先用3 mL甲醇和3 mL水平衡),依次用3 mL 25%甲醇水溶液淋洗,3 mL 80%甲醇(内含0.1%的三氟乙酸)水溶液洗脱。洗脱液于65℃条件下真空旋转蒸发至近干,用1.0 mL甲醇溶液溶解,0.22μm膜过滤,供HPLC分析。HPLC分析条件:Waters Alliannce-2695型高效液相色谱仪,DAD二极管阵列检测器为Waters-2996型,柱温35℃,检测波长238 nm,流动相由A乙腈和B纯水(内含0.08%的三氟乙酸)组成,梯度洗脱,检测流速为1.0 mL·min-1,进样量为20μL。

微囊藻毒素平均降解速率:以 0、6、12、20、28、38、48 d堆肥样品MC(MC-LR和MC-RR)含量差值与时间的比值表示该时间段MC的平均降解速率。

实验所用试剂均为优级纯,实验用水为超纯水。

1.4 数据分析

采用Origin 9.0软件进行试验数据分析;使用SPSS软件对堆肥过程中微囊藻毒素含量与其他理化指标的关系进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 堆肥过程中的理化性质

堆肥周期为48 d,以当日环境温度作为对照(CK)。由图1a可知,堆肥过程中3个处理的温度变化总体趋势为先升高再下降最后趋于稳定,至48 d时堆肥已达腐熟。堆肥初期3个处理的温度迅速上升,在4~5 d时堆体温度达到45℃并持续了10~12 d,达到了消灭病菌的目的,W50%、W55%和W60%处理在堆制11~12 d后均达到堆肥过程中的最高温度,分别为59.7、61.8、56.9℃。W55%处理中适宜的含水率以及添加较多的稻壳增加了堆体的孔隙率,有利于堆肥过程中氧气的供给,提高了微生物的数量和活性,导致堆体的温度高于其他两组。

由图1b可知,随着堆肥进行,3个处理的有机碳含量呈明显的下降趋势,并且在堆肥升温期和高温期下降幅度最大,一方面是因为高温条件有利于微生物种群的繁殖,提高了降解有机物质的能力,另一方面,堆肥前期微生物优先利用易降解、结构简单的有机物;堆肥中后期,微生物活性降低且难降解的有机物质成为微生物利用的主体碳源,导致有机碳的下降趋势变缓。堆肥结束后,W50%、W55%和W60%处理的有机碳含量分别为 262.12、263.98、271.69 g·kg-1,相对于初始含量,损失率分别为22.25%、21.97%和20.64%。

有机肥料国家标准(NY 525—2012)中规定了有机肥的技术指标,其中有机质含量(以烘干基计)≥45%,总养分(N+P2O5+K2O)含量(以烘干基计)≥5%。由图1b和图1c可知,堆肥结束后,W50%、W55%和W60%处理的有机质含量分别为45.19%、45.51%和46.84%,总养分含量分别为6.47%、6.04%和5.82%,均已达到有机肥料标准。

种子发芽率(GI)能简单评价堆肥产品的植物毒性及腐熟程度,是衡量堆肥效果好坏的指标之一。由图1d可知,堆肥初期,3个处理的种子发芽率均低于30%,表明未经处理的堆肥产品具有植物毒性,抑制种子萌发。随着堆肥的进行,GI上升,堆肥产品植物毒性逐渐降低,W55%处理最先达到80%,且增长速度高于W50%与W60%处理,堆肥结束后3个处理组的GI均大于85%,表示堆肥产品基本无植物毒性。

2.2 腐殖质碳及组分含量的变化

由图2a可知,随着堆肥时间的延长,3个处理的HS含量均呈缓慢下降的趋势。堆肥初期,HS含量在225~227 g·kg-1范围内;堆肥 48 d时,W50%、W55%和W60%处理的HS含量分别为174.09、176.50、183.28 g·kg-1,与初始含量相比分别下降了23.16%、21.71%和19.50%。

由图2b可知,随着堆肥时间的延长,3个处理的HA含量均呈先迅速升高再缓慢降低的趋势。W50%、W55%和W60%处理的HA含量在堆制第12 d时均达到最大值,相比初始含量分别提高了100.22%、80.36%和 57.06%;在 13~48 d内 HA含量分别下降了15.40%、10.97% 和 8.38%,堆肥结束后,W50%、W55%、W60%处理的 HA 含量分别为 67.86、70.51、65.57 g·kg-1。

由图2c可知,3个处理的FA含量随堆肥进行呈下降的趋势。堆肥结束时,W50%、W55%和W60%处理的FA含量与初始含量相比分别下降了50.30%、50.09%和40.36%。在堆肥初期,3个处理的FA含量下降趋势基本相似,随着堆肥的进行,W60%处理的FA含量下降趋势变缓且高于W50%和W55%两个处理。

HI值(HA/FA)是堆肥腐殖化的良好指标,描述最终堆肥的成熟度及HA和FA转换的相对速度。由图2d可知,3个处理的HI值随着堆肥的进行呈上升趋势。堆肥结束时,W50%、W55%和W60%处理的HI值分别为2.85、2.94和2.23,相对于堆肥初始值增幅分别为240.81%、221.78%和141.27%,其中W50%和W55%处理的HI值明显高于W60%处理。

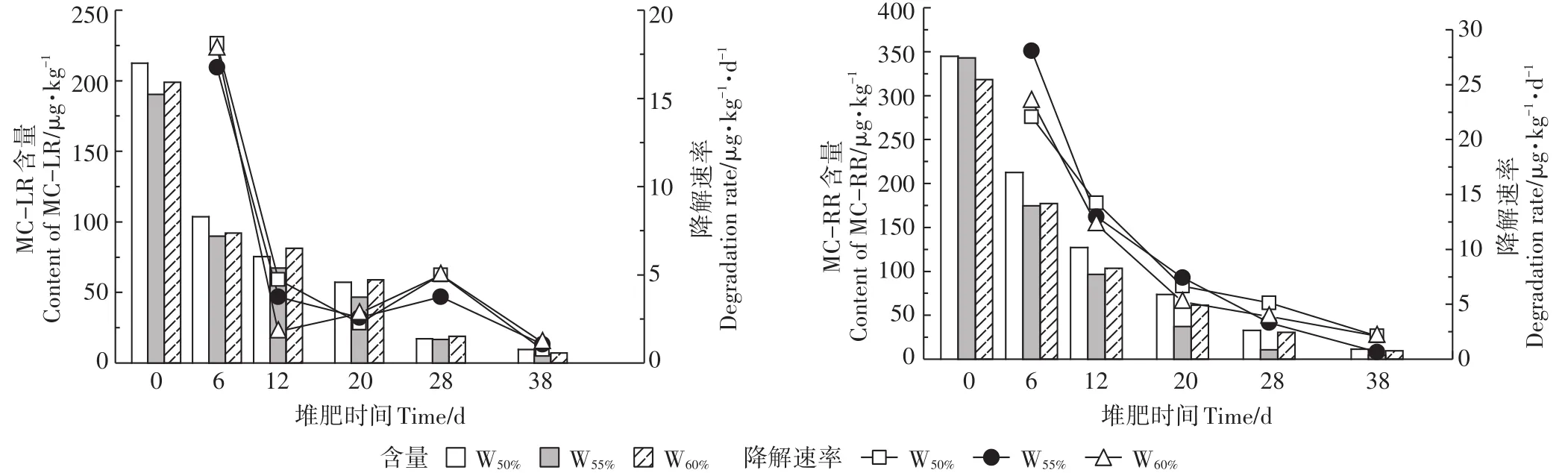

2.3 堆肥过程中藻毒素含量的变化

从图3中的柱状图可以看出,随着堆肥的进行,3个处理的微囊藻毒素含量均呈下降趋势。堆制12 d后,MC-LR和MC-RR降解率均达到60%;堆肥38 d,W50%、W55%和W60%处理的MC-LR含量分别为9.60、6.13、7.23 μg·kg-1,降解率分别为 95.48%、96.78%、96.36%,MC-RR 含量分别为 11.56、9.38、9.53μg·kg-1,降解率分别为96.65%、97.26%、97.01%;堆肥48 d,3个处理的MC含量均低于1.0μg·kg-1(堆肥结束均未检测出MC,仪器检测下限为1 μg·kg-1)。

图3中折线图显示了堆肥过程中MC-LR和MC-RR的平均降解速率,3个处理的微囊藻毒素平均降解速率趋势相似,且MC-RR的平均降解速率高于MC-LR。堆制第6 d,3个处理的MC平均降解速率均达到最大值,W50%、W55%和W60%处理的MC-LR平均降解速率分别为 18.11、16.75、17.82 μg·kg-1·d-1,MCRR平均降解速率分别为22.06、28.07、23.53 μg·kg-1·d-1,随后MC的降解速率逐渐下降。在整个堆肥过程中,MC在堆肥升温阶段和高温阶段降解速率最高,在不同处理组间,W55%处理MC的降解速率更高。

图2 堆肥过程中3个处理组HS、HA、FA和HI含量变化Figure2 Changesin HS,HA,FA,HIfor threetreatmentsduringcomposting

图3 堆肥过程中微囊藻毒素含量及降解速率的变化Figure 3 Changes of microcystin content and degradation rate of microcystin-LRand RRduring the composting of cyanobacteria

运用Pearson相关性分析方法探究MC-LR、MCRR含量与其他理化指标之间的关系,结果见表2。结果表明,各处理MC-LR含量与堆体总有机碳、腐殖质和FA含量呈显著正相关,而与HA含量和腐质化系数呈显著负相关;MC-RR含量与总养分和FA含量呈显著正相关,而与腐质化系数呈显著负相关。各处理MC-LR和MC-RR含量都与FA含量显著正相关,与腐质化系数显著负相关,主要因为微生物是堆肥过程中物质分解的真正执行者,堆肥过程中微生物的活动在促进堆肥腐殖化、稳定化的同时,还对藻毒素的降解有促进作用,因此腐熟指标也可作为蓝藻藻毒素是否达到使用安全性的指示指标。

3 讨论

腐殖化程度和堆肥品质是堆肥成功与否的重要标志和指标,腐殖物质作为堆肥中有机质的主要成分,其形成和变化能很好地反映堆肥的腐熟度和堆肥品质。本研究结果表明,蓝藻和垫料联合堆肥后,不同处理组HS含量呈下降趋势,这与李吉进等[18]和李国学等[10]的研究结果相似。在堆肥过程中,不同处理组HA和FA的含量也都发生了明显变化,HA呈上升趋势、FA呈下降趋势,表明3个水分处理均有利于堆肥过程中FA的转化和HA的增加;同时,本研究发现HA和FA在高温期变化幅度最大,可能是高温有利于FA转化为HA,这与鲍艳宇等[19]研究结果一致。由于堆肥原料及堆肥工艺的不同,堆肥过程中腐殖质及其组分含量变化有所不同[18-22],但堆肥过程中HI值升高,表明堆肥腐殖化、稳定化程度增强,这一点已基本达成共识。一般认为HI>1.9堆肥已达到适当的成熟度和稳定性[23],W50%、W55%和W60%处理堆肥结束时的HI值分别为2.85、2.94和2.23,表明3个水分处理有利于堆肥腐质化进程和品质提高,且W50%和W55%处理HA含量和HI值均高于W60%处理,表明W50%和W55%处理更有利于形成腐殖类物质,提高堆体腐熟度。

目前微囊藻毒素在世界卫生组织和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)中规定限值为1.0μg·L-1,成人每日允许摄取量为0.04 μg·kg-1[24]。本研究结果表明,堆肥38 d时,W50%、W55%和W60%处理的MCLR含量分别为9.60、6.13、7.23 μg·kg-1,MC-RR含量分别为11.56、9.38、9.53 μg·kg-1,仍有较大的可降解空间,这与江君等[6]的研究结果相似。堆肥48 d,3个处理的MC含量均低于1.0 μg·kg-1,相比于江君等[6]研究MC的降解更为彻底,这可能与堆肥原料和工艺参数有关。在堆肥进程中,3种含水量处理的MC平均降解速率变化趋势相似,且MC在堆肥升温阶段和高温阶段迅速降解,堆制第6 d平均降解速率最大,同时发现MC-RR的降解速率高于MC-LR,这与Park[25]的研究结果相似。微生物降解微囊藻毒素主要通过改变其侧链Adda的结构或打开环状结构降低或降解其毒性,MC-RR的肽状结构更容易被微生物所利用,导致MC-RR在堆肥过程中的降解速率更高[26-27]。

基于对蓝藻堆肥腐熟进程和无害化考虑,在实际生产中,蓝藻堆肥的时间应不少于48 d,堆体的水分含量可控制在55%左右。蓝藻中含有大量的有机质和植物生长必需的营养物质(如氮、磷),环巢湖流域存在将蓝藻作为肥料直接还田的现象,未经腐熟处理的蓝藻严重危害了作物生长和人类健康。本试验堆制的蓝藻有机肥各项指标均达到有机肥标准,且藻毒素含量低于1.0μg·kg-1,有机肥施用后MC在土壤-农作物系统中会发生一系列的降解、转化,藻毒素摄入量(以最大值1.0μg·kg-1,食物摄入量为1 kg计算)低于世界卫生组织推荐MC的可耐受剂量值2.6μg·d-1(成人),目前蓝藻有机肥已在试验区得到推广应用,施用面积达8 hm2,其环境效益和经济效益有待进一步研究。关于腐殖质及其组分含量和微囊藻毒素含量在堆肥过程中的相关性机理尚未明确,另外如何延长堆肥高温持续时间、缩短堆肥周期,并提高微囊藻毒素降解和促进腐质化进程,是下一步研究亟需解决的问题。

4 结论

(1)在48 d的堆肥周期内,各处理成品均已满足有机肥标准,种子发芽率高于85%,表明堆肥已腐熟。

(2)堆制48 d,W50%、W55%和W60%处理的腐殖质含量相对于初始值分别下降了23.16%、21.71%和19.50%;胡敏酸含量分别提高了69.40%、60.58%和43.89%;富里酸含量分别下降了50.30%、50.09%和40.36%;堆肥结束时,HI值分别为2.85、2.94和2.23,且W50%和W55%处理的腐殖化程度明显高于W60%处理。表明3个水分处理均有利于有机物料腐殖化,W50%和W55%处理更有利于形成腐殖类物质,提高堆体腐熟度。

(3)堆制48 d,各处理MC-LR和MC-RR含量均低于1μg·kg-1,降解率达95%;高温促进了MC降解,且MC-RR的降解速率高于MC-LR;W55%处理藻毒素的降解效果最好。

(4)微囊藻毒素降解与腐殖质及其组分含量变化显著相关,腐殖质及其组分含量可作为蓝藻堆肥能否安全使用的指示指标。