上津古城:朝秦暮楚之地

2020-03-12聂作平

聂作平

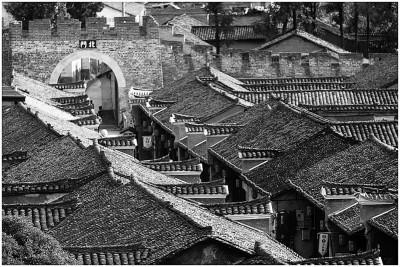

上津古城位于湖北省郧西县城西北70公里的上津镇。古城北枕秦岭山脉,南临汉江支流金钱河下游,与陕西省山阳县漫川镇接壤,素有“朝秦暮楚”之称。 东方IC ❘图

上津古城因在金钱河两岸遍植柳树,又名柳州城,1993年被湖北省政府确定为重点文物保护单位,现为清代城址。 东方IC ❘图

历史上,上津一带是金钱河流域最大的冲积开阔地。金钱河河床腹地宽阔,水势浩荡,从隋唐时期开始,这里就是一个舟楫穿梭、商贾云集之地。可惜因战火不断,河床淤塞,上津码头的繁华也随着时光的流转而消失。 东方IC ❘图

一个号称盛唐的大帝国,曾经不得不依靠鄂西北边陲的上津,依靠金钱河,依靠瘦瘦的木船,解决它的难言之隐。若没有上津,长安人将会饿肚皮……

出发时,天还没亮。只十来分钟,汽车就驶出了散布于大山怀中的城区,踏上曲曲折折的山路。借助熹微晨光,我看到山谷里飘荡着轻盈的薄雾,一轮下弦月低浮南天。其情其景,遂想起温庭筠的诗:晨起动征铎,客行悲故乡。鸡声茅店月,人迹板桥霜。槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘。

眼前的景物,与一千一百多年前温庭筠看到的并无太大差异——只要沿着G70高速继续西北行,要不了两小时,我就将抵达温庭筠走过的那条古道。

不过,前往古道之前,我要先走进一座古城。它和古道一样隐秘、古老。

一粒米来到长安

8世纪,地球上有三座雄伟的城市,即东罗马帝国的君士坦丁堡、阿拉伯帝国的巴格达和唐朝的长安。与君士坦丁堡和巴格达相比,位置最东的长安还要胜出一筹。当欧洲大陆还只有一些零乱的古堡,新大陆还要等上几百年才被航海家“发现”时,长安这座东方古城已是无可争议的全球第一大都市。历史学家汤因比说:“长安是旧大陆文明中心所有城市中最具世界意义的城市,在这方面超过了同时代的君士坦丁堡。”

很多人不知道的是,作为当时世界性大都市,长安一直有它的难言之隐。

贞元年间,年轻的白居易来到长安应试,他带着诗稿去拜访老诗人顾况。顾况看到白居易三字,脱口而出:长安米贵,居大不易啊。

顾况的话,有开玩笑的成分,却也道出一个事实——那就是长安的难言之隐:包括大米在内的海量物资,必须通过长途运输,从南方送到长安,以维持这座超级城市的运转。

涵盖了长安在内的关中盆地,是中国农耕的发祥地之一。这里土地肥沃,物产丰富,最早被誉为天府之国。但是,逮至隋唐,关中盆地开发过度,大量森林被砍伐,水土流失严重,人口激增的同时却伴随着粮食产能的下降。

为解决吃饭问题,政府想了许多办法。其中之一是就食洛阳。

所谓就食,按词典解释,就是“出外谋生”。这大概是级别最高的出外谋生队伍了。隋唐时,一旦关中灾荒,皇帝就带着大批臣属,从长安前往洛阳。如594年,关中大旱,隋文帝只得率百官东行。692年,关中大饥,唐高宗令太子留守,他带着官员奔赴洛阳。因情况紧急,出行仓促,随从中竟有不少人还没走到洛阳就作了饿殍。

就食洛阳必然兴师动众,就像一个国家在搬家。最好的办法,莫过于把南方的粮食运到长安。为此,隋朝不惜耗费庞大的人力物力,开凿了大运河;唐朝则重修了一条上古即成形的驿道,从而渐渐形成了两条重要的联接南方与关中的“货运大道”。

这两条大道,用唐德宗的话来说,一条称为大路驿,一条称为次路驿。唐德宗明确指出,“从上都至汴州为大路驿,从上都至荆南为次路驿”。

大路驿,即从长安向东经洛阳至汴州(今河南开封),折向东南,通过汴河、淮河、邗沟、长江和江南运河,串联广阔南方。唐德宗把它称为大路驿,相当于全国第一大动脉。隋唐时,长安食用的包括大米在内的粮食,以及江南地区的赋税,都通过大路驿,源源不断地运送而来。

然而,安史之乱后,中央政权日益衰弱,藩镇割据,如同生命线的大路驿时常不能畅通,长安米贵,居大不易就成为严峻现实。

比如,唐德宗年间,由于军阀李希烈叛乱(此人曾杀害著名书法家颜真卿),叛军占领南北交通枢纽汴州,导致大路驿患上肠梗阻。其时,唐德宗居于奉天(今陕西乾县),物资极为匮乏,他以皇帝之尊,只能吃糙米。禁军缺粮,大有哗变可能。一些士兵解下头巾,在路上大喊,“拘吾于军而不给粮,吾罪人也!”幸好,紧急关头,浙江东西节度使韩滉千辛万苦,将三万斛米运到陕州(今河南三门峡)。唐德宗闻讯,喜极而泣,跑到东宫拉着太子说,“米已至陕,吾父子得生矣。”

大路驿对唐政府如此重要,却又常出问题,顺理成章的,作为备胎的次路驿的重要性就呼之欲出。

所谓次路驿,可以理解为帝国第二生命线。史称武关道、荆南驿道。从长安东行,过折柳相送的灞桥,古道蛇行入秦岭,经蓝田、商州、丹凤、武关、邓州后直下襄阳,从而抵达南方及两广地区。一千一百多年前那个秋天的清晨,温庭筠就是在这条古道上愁绪满怀,踽踽而行。

当大路驿因军阀割据或战乱而中断时,次路驿便担当了将粮食、赋税从南方运往长安的重任。白居易在诗里说,“东道既不通,改辕遂南指,自秦穷楚越,浩荡五千里”,即指此事。

这条贯通长安与南方的要道,不仅温庭筠走过,比他更有名的李白也走过,韩愈也走过,刘禹锡也走过,柳宗元也走过。李白在诗里怀念商山四皓:我行至商洛,幽独访神仙。韩愈在诗里感叹贬谪之苦:云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前。

然而,要命的是,安史之乱以后,朝廷对地方的控制越来越弱,广阔的中原已沦为节度使们的小王国。李希烈攻占邓州后,次驿路也中断了。

离开南方物资支持,大唐只有死路一条。

幸好,唐朝中央政府注意到了秦巴山地之间的另一条古道。由是,一座名为上津的古城也迎来了它的光辉岁月。

秦岭深处的战略要地

绵延1600公里的秦岭横亘数省,古人称为天下之大阻。鄂西、陕南和豫西南的三省地带,云山苍苍,林野茫茫。千山万壑之间,深藏着一个个曾经显赫一时的关隘要津。上津与相距不远的漫川关和紫荆关分属湖北、陕西和河南,它们就是这些关隘要津的代表。

有意思的是,三个地方都宣称自己是朝秦暮楚的诞生地。

朝秦暮楚一词,出于宋人晁补之,“托生理于四方,因朝秦而暮楚。”意指战国时秦楚两大国对立,一些小国为了自身利益,时而向秦,时而向楚。也就是说,晁补之本是泛指,并未涉及具体人事。不过,上津和漫川关、紫荆关三地,都地处秦楚两国交界地带,且都具有不可估量的战略意义。秦楚两国为了争夺它们,战争不断,它们也就时而属秦,时而属楚,从而成为朝秦暮楚之地。

以上津来说,西周时起,它就属于楚国。追溯楚国源头,楚国不像其它诸侯那样,要么与周王室有血缘关系,要么是周王室的功臣。楚人先祖鬻熊是南方一个部落的酋长,审时度势,率族投奔周文王。周成王时,鬻熊的后人熊绎受封于楚,姓芈姓,居丹阳。

丹阳的地望有多种说法,但总体而言,楚国最初的地盘,局限在陕南、鄂西和豫西南一带。楚国不仅地盘小,势力弱(祭祀祖先时,竟去鄀国偷了一头牛作牺牲,留下了楚人盗牛的典故),地位也低(公侯伯子男五级中,楚是子爵。诸侯会盟,楚君只能看守火堆,根本没资格入座)。幸好,楚国不断南进,开疆拓土,终成大国。

从甘肃崛起的秦国(秦国出身也如楚国一样低微),随着势力增长,强力东扩,与楚国冲突不断。包括上津在内的六百里地,当时称为商於之地(商在今陕西商洛,於在今河南淅川和内乡一带。从商到於的驿路,称为商於古道,属于唐德宗所说的次路驿中的一段),由于位置重要,成为争夺焦点。很不幸,楚国丢掉了商於之地,从而失去西北门户。

此后,公孙鞅在秦国变法成功,秦孝公将商於十五座城邑封与他,公孙鞅因此称为商鞅。

对祖宗的发祥之地和战略要塞,楚国一直想方设法收复。战国末期,楚、齐联盟,秦国以花言巧语诱骗楚怀王:只要楚国与齐国断交,秦国就交还商於之地。楚怀王毫不犹豫地答应了。然而,当楚国轻率地与齐国断交后,秦国根本不打算兑现诺言。

包括上津在内的鄂、陕交界地带,从地理上说属秦巴山地,秦岭横亘于北,大巴山逶迤于南。境内崇山峻岭,涧深谷长。冷兵器时代,是易守难攻的战略要地。上津的战争史从朝秦暮楚开始,延续了两千多年,直到上世纪40年代才结束。

上津隶属于十堰市郧西县,根据《郧西县志》记载,上津发生过的规模较大的战争至少包括这些:

北宋末年,金军南侵,北宋灭亡。其后,赵构在南方即位,宋金陷入胶着状态,双方大体以大散关(今陕西宝鸡境内)—淮河为界。由于上津是关中通往南方的咽喉,这一带便成为兵家必争之地。最初,金军占据上津;不久,王彥成功收复。绍兴四年,南北议和,双方划定的分界线位于上津不远的鹘岭关(其时,上津为县,鹘岭为其辖地,今鹘岭属陕西山阳)。

绍兴三十一年,金军四路南下,上津再度陷落。随后,宋将任天锡出奇制胜,经旬阳北上,先复丰阳(今山阳),包抄商州,进而乘势东进,一举夺回上津。

南宋末的1264年,元军两度扫荡陕南及鄂西,从上津掠走人口数万,原本繁华一时的上津一蹶不振,不得不降级为镇。

崇祯七年(1634),明军总督陈奇瑜与郧阳抚治卢象升合兵上津,小小的上津顿时成为一座营帐相望、金鼓相闻的大军营。其时,高迎祥、张献忠等农民军从信阳进入商洛,明军将农民军追赶到今天陕西平利境内一个叫车厢峡的绝境,走投无路的农民军诈降后才侥幸脱险。

七年后,张献忠卷土重来,占据上津。他攻破郧西和郧阳后直下襄阳,杀死襄王,天下震动,督师杨嗣昌畏罪自杀。

经过明末几番兵火,上津彻底破败了。清朝初年,上津划入郧西,从此成为郧西县治下的一座小镇持续至今。

卢象升的职务是郧阳抚治,全称为“抚治郧阳等处地方兼提督军务”,相当于作为一省首长的巡抚。郧阳从来就不曾置省,为什么会在鄂西的深山中设一个巡抚级别的职务呢?

原来,以上津为中心的陕南及鄂西地区,一方面山深林茂,易守难攻,密集的河道和山谷又成为沟通外界的曲径;另一方面众多河流冲积出一些山间坝子,加上丰富的林产品,从而提供了物资保障。因此,历史上,这一地区是不少农民起义军的根据地。以张献忠和李自成来说,他们都曾在这里休养生息。尤其张献忠更是两度进驻。他们像一只只受伤的猛兽,找到一个相对安全的地方躲起来后,默默舔着伤口,一旦伤口愈合,必定东山再起。

朝廷当然不能坐视。为了征讨躲入深山的农民军,不论由陕西巡抚还是由湖北巡抚来负责都鞭长莫及,郧阳抚治便应运而生——从明朝成化年间到清朝康熙年间,存在了204年。管辖地盘,东至湖北随州,西极四川广元,北到河南灵宝,南达四川巫山,基本也就是秦巴山地的范围,而上津大致位于腹心。

追忆逝水年华

和我的想象大相径庭。尽管是山区,但上津的夏天依然炎热难耐,公路两旁的柳树被日头晒得垂头丧气。柳树让我想起上津的另一个名字:柳州城。上津因沿河植柳,得此美称。

那条杨柳依依的河便是流淌于城墙外数百米的金钱河。这条看上去水流清澈的河流,造就了上津千百年的繁华时光。

金钱河原名甲河,是汉水的支流,源出陕西柞水,经柞水和山阳后进入湖北郧西,在夹河镇汇入汉水,全长近250公里。

如前所述,当大唐帝国的大路驿和次路驿都因军阀割据而此路不通时,困守关中的中央政府要想继续维持,就必须打通另一条通往南方的路。

由于甲河是汉水支流,而汉水又是长江支流,这就意味着,南方长江流域广大地区的货物——包括顾况认为非常珍贵的大米——就能通过水道,一路溯流而上——溯长江,溯汉水,再溯甲河,直抵上津。到了上津,河道狭窄,水浅滩多,船只无法上行,只有弃舟登岸,再由陆路经山阳转商於道后直达长安;或经旬阳至汉阴再至石泉和洋州,北转关中。

从运输路线和运输方式可以看出,上津正好处于水路联运的枢纽位置。自南方而来的物资,必须在上津卸船;从北方南下的物资,也要在上津装船。上津就是一座吞吐巨大、迎来送往的转运站。为了维护转运站的畅通,唐政府特意让商州刺史兼任另一职务:上津转运使。至于上津古城,它先后14次建县、6次设郡、2次置州;至于帆樯云集的甲河,来往商人认为,它的航运寸水寸金,必须改名金钱河。

金钱河边,有一座天子码头。上津人坚信,叫这个名字,是唐朝皇帝曾在此坐船。但考察历史,并没有任何一个皇帝——不仅唐朝——来过上津。之所以有这样的传说,在于通过上津联接关中与江南的这条生命线,乃是唐朝国脉所系。更通俗地说,上津人亲眼所见的那些从南方运来的大米,曾让唐朝皇帝念兹在兹。若没有上津,连帝国的天潢贵胄也将饿肚皮……

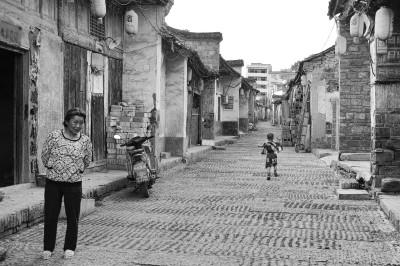

我从金钱河畔的西门进入上津古城。从外面看,城墙巍峨,城门幽深。进入城中,破败和零乱叫人意外:一些年代久远的土墙瓦屋构成了一条曲曲折折的小巷,小巷两侧杂草丛生;房屋与房屋之间,一处处废墟如同久不愈合的伤口。废墟里,要么同样杂草丛生,要么开垦成菜地,南瓜、茄子、玉米在烈日下无精打采。穿过小巷,便进入古城主街。土墙瓦屋少了,砖混建筑多了。最“气派”的一座楼的墙顶,刻着红五星,两边是龙飞凤舞的大字:发展经济,保障供给。一旁,晒着两张渔网。它隐约表明,在大山深处,拜金钱河所赐,至今还有人以打鱼为业。

登上城墙,眼前的景象变得开阔,也比穿行在倾颓的小巷中多了些许生机:放眼望去,东边是起伏的群山,西边是蜿蜒的金钱河,上津古城正好扼守于山与水之间。古城里,两排青瓦房屋构成南北向街道,一些高大的树木,从青瓦的四合院里探出头来,枝叶高过城墙,投下一些零乱的阴影。

由于战火频仍,上津屡建屡毁。我所登临的城墙,始建于明朝,清初复建,十几年前再次整修。

从城墙下来,在一家小院门前,我和一个老人攀谈了一阵。老人是土生土长的上津人。他说,在他青年时,上津还是水陆大码头。每天晚上,无数船只停靠在码头边,大量货物在这里下船,再由马帮驮往陕西。

事后,我查阅地方史料,验证了老人的说法。上世纪50年代,金钱河还是重要交通线,国家曾拨专款整治。从金钱河汇入汉水的夹河镇到上津,水路60公里,有二十多个险滩,上行的船只必须依靠纤夫。当时,可以通行10吨左右的木船。到1988年,金钱河里仍然有十多条木船固执地来来往往,这些末代木船,仿佛那个锦瑟年华的孑遗与化石。

如今,高速公路早已贯通,木船早就退出历史舞台——不过,哪怕从唐朝算起,它们也有1300多年的辉煌。一个号称盛唐的大帝国,曾经不得不依靠上津,依靠金钱河,依靠瘦瘦的木船,解决它的难言之隐。

上津古城已经走过了它的光辉岁月。与古城一街之隔的镇子大兴土木,焊光闪烁,尘土飞扬,不少仿古建筑初露端倪。是的,在真资格古城的注目下,一座现代“古城”正在急不可待地被制造,被催生。

【参考书目:《新唐书》《唐才子传》《唐代交通图考》《读史方舆纪要》《明史》《帝国的疼痛》《郧西县志》等】