汉江生态经济带水环境保护问题及对策

2020-03-11张中旺陈尧徐存刚

张中旺,陈尧,徐存刚

(1.湖北文理学院资源环境与旅游学院,湖北襄阳441053; 2.中国地质大学地球科学学院,湖北武汉430074;3.湖北省襄阳市生态环境局,湖北襄阳440000)

近年来,随着汉江生态经济带区域经济社会的快速发展和城市化进程的不断加快,汉江湖北段水质污染问题越来越突出,汉江水环境保护工作也受到社会各界的广泛关注。汉江是经济带区域内各城镇最重要的饮用水源地,也是最大的纳污水体。自南水北调中线工程调水后,汉江湖北段流量减少、流速放缓,污染物自净能力大大下降、环境容量锐减,加之尚未解决的工业废水排放、农业面源污染及城市生活污水等问题,汉江湖北段的水体质量令人堪忧[1]。

汉江生态经济带是长江经济带的重要组成部分,是湖北省经济发展的重要地区,还是南水北调的重要水源区,起着“贯通南北、承东启西”的作用。国家“十三五”规划明确提出“加强水环境保护和治理,推进汉江生态经济带建设”,标志着汉江生态经济带的发展上升到国家战略性地位,引起了国家和政府的高度重视。然而,汉江生态经济带建设在实际发展的过程中存在诸多的问题,诸如水环境污染问题。本文通过水质监测数据分析汉江湖北段水质状况及存在问题,同时结合湖北省社会经济发展趋势,提出了该区水环境保护和治理的对策。对于缓解和消除区域水环境问题、防治水污染、提高水环境承载力,科学合理持续地利用水资源,保护好水环境,确保“一库清水北送”“一江清水东流”,加强水生态文明建设,保障湖北汉江生态经济带又好又快发展,具有重要实践指导意义和决策参考价值。

1 研究区概况

汉江是长江最大的支流,干流流经陕西、湖北2省,全长1 577 km,流域面积15万km2。汉江生态经济带涵盖了汉江的上、中、下游流域,位于中国中部腹心地带,是湖北省人口稠密、城镇化程度较高、经济发展潜力较大的地区,其范围包括了鄂西北、鄂中和汉江平原10市(林区),涉及流域总面积6.3万km2,约占全省总面积的33.89%[2-3]。汉江中下游干流两岸的支流较短,主要有北河、南河、小清河、唐白河、蛮河、竹皮河以及汉北河等,这些河流及其支流形成叶脉状水网格局[4]。相对丰富的水资源是湖北省汉江生态经济带区域社会经济可持续发展的基础,也是实现发挥其“融合两圈、连接一带、贯通南北、承东启西”功能的有力保障;同时,随着南水北调中线调水工程的正式实施,汉江湖北段的水环境也将面临着严峻的挑战。

2 水环境污染现状及问题

2.1 干流水质总体良好,部分时段污染突出

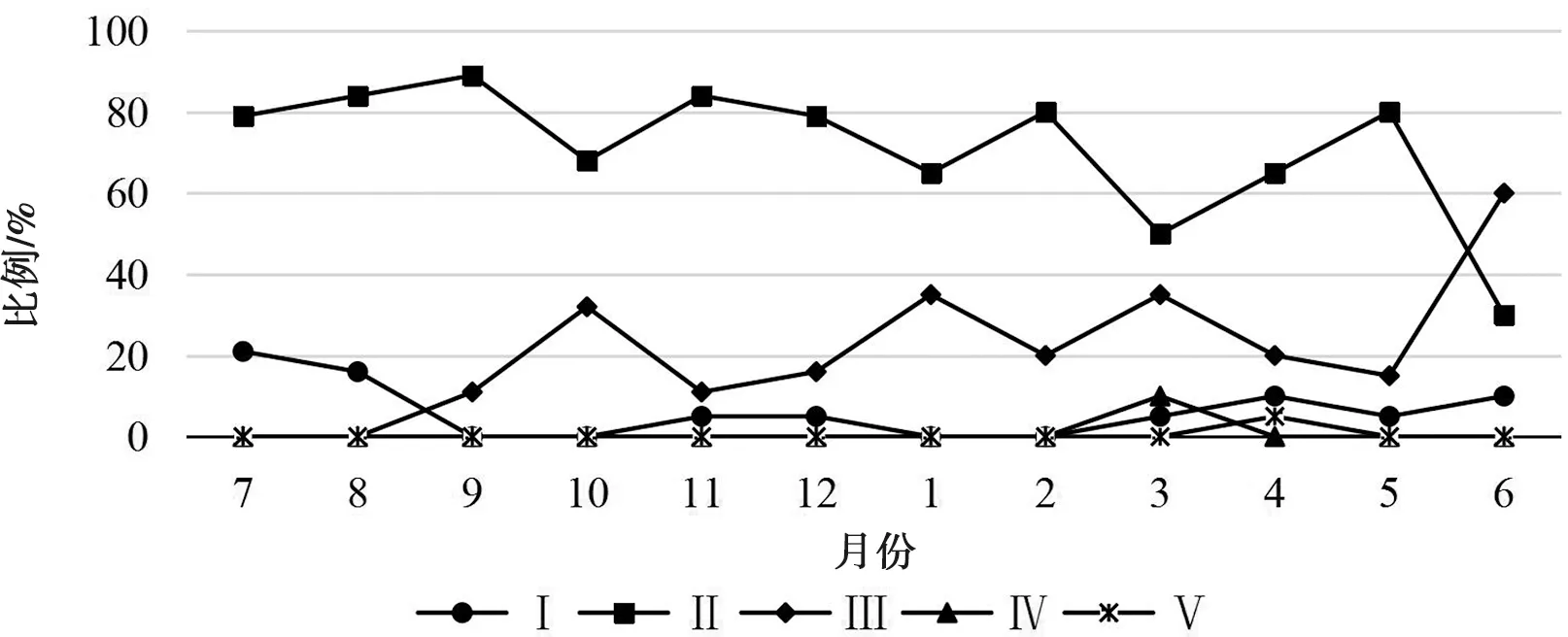

根据湖北省环境质量状况公报、地表水环境质量月报等资料,收集整理了2008—2017年、2017年7月至2018年6月间的水质资料,涉及汉江干流的郧西羊尾、老河口沈湾、襄阳余家湖、钟祥皇庄、潜江泽口、仙桃石剅、武汉龙王庙等共19个监测断面,监测结果显示:近10 a来,汉江中下游干流水质基本保持在Ⅱ类水平,水质符合功能区划标准的断面比例达到95%以上,但不同月份中水质状况差别较大,部分时段水质污染严重,见图1。2017年7月至2018年6月,Ⅰ、Ⅱ类水质出现频次总体呈下降趋势,其中2017年9、10月,2018年1、2月无Ⅰ类水质;Ⅱ类水质在6月出现频次最少,仅占30%;Ⅲ类水质出现频次波动增加,到6月份所占比例最大,达到60%;Ⅳ类水质出现在3月份,占10%;Ⅴ类水质出现在4月份,占5%。总体上汉江中下游干流水质状况良好且保持稳定,但部分河段,由于部分时段汉江水流量减少,水位下降,流速减慢,不利于污染物的扩散和稀释,水体的自净能力减弱,而导致氨氮、总磷、高锰酸盐等污染物超标,有机污染问题凸显,导致汉江水环境质量恶化。

图1 2017年7月至2018年6月 汉江中下游干流水质变化情况

2.2 支流水质趋于好转,部分河流污染依然严重

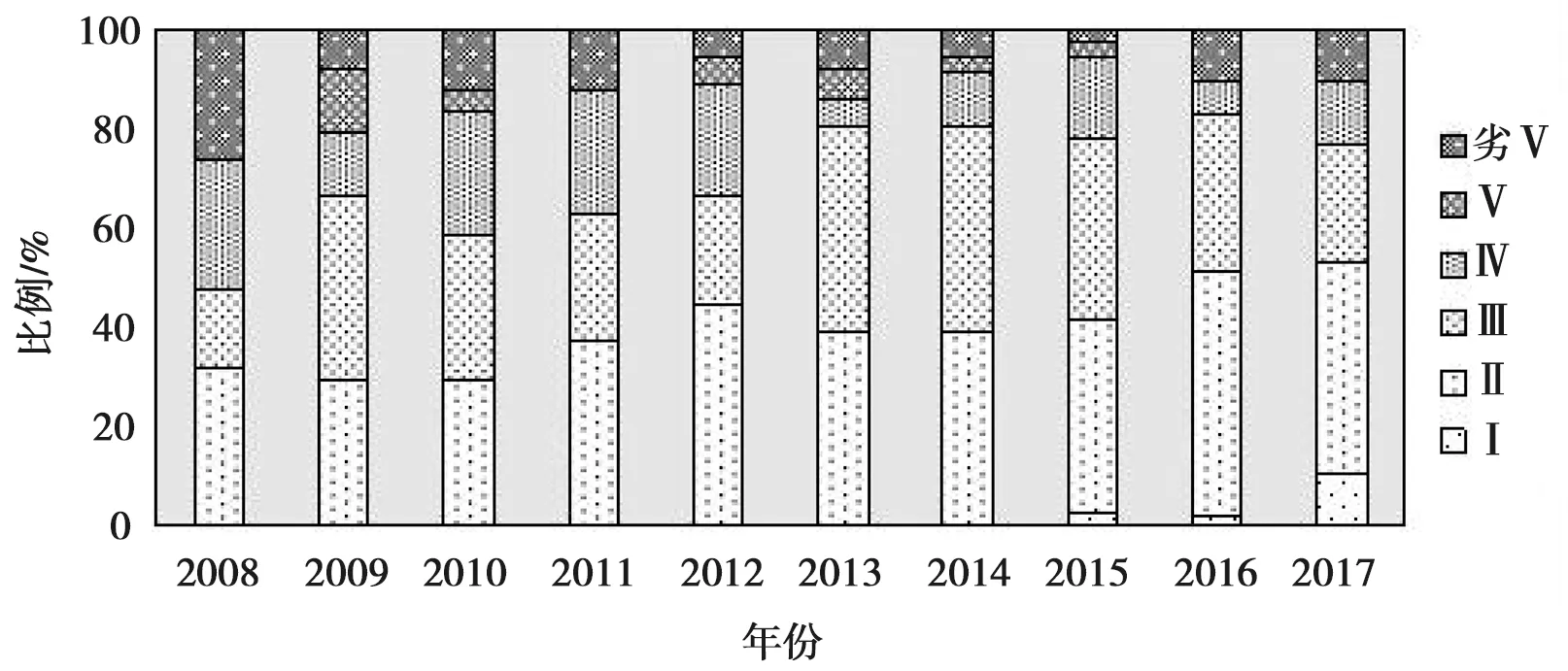

根据湖北省环境质量状况公报等资料,共收集整理2008—2017年共10 a的水质资料、涉及汉江中下游流域各个支流,前后共涉及到19~47个监测断面,汉江中下游各支流水质总体变化状况见图2。统计结果显示:2008年Ⅱ~Ⅲ类水质占47.4%,Ⅳ类水质占26.3%,劣Ⅴ类水质占26.3%,汉江支流水质总体为中度污染;2009—2012年Ⅱ~Ⅲ类水质所占比例先下降后上升,2009年Ⅴ类水质所占比例达到最高12.5%,2010、2011年Ⅳ类和劣Ⅴ类水质所占比例最高,分别为25%、12.5%,汉江支流水质总体为轻度污染;2013—2017年Ⅰ~Ⅲ类水质所占比例增加,且基本持平,其中2015—2017年连续3个年度出现Ⅰ类水质,2017年Ⅰ类水质所占比例达10.6%,汉江支流水质总体为良好。总体上汉江中下游支流水质趋于好转,但Ⅴ类、劣Ⅴ类水质每年均占有相当多的比例,由此可见,部分支流水质污染依然严重。

图2 2008—2017年汉江中下游支流水质变化情况

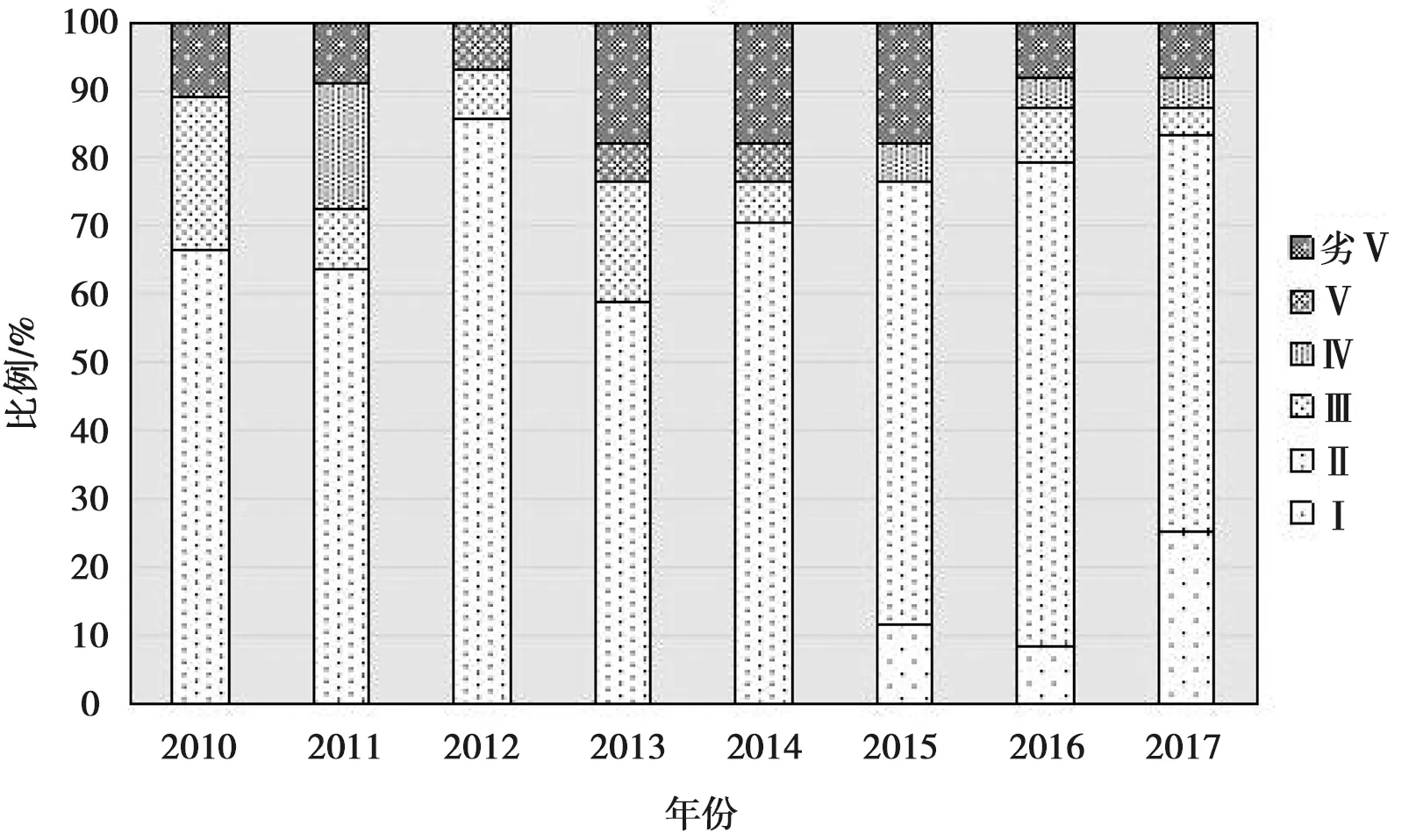

通过湖北省环境质量状况公报,整理收集了汉江中下游污染较为严重的小清河、唐白河、蛮河、竹皮河等4条支流近5 a来的水质资料,分别选取襄阳清河口、襄阳张湾、宜城孔湾、荆门马良龚家湾等4个支流断面进行统计分析,见图3。统计结果显示:小清河自2013年以来Ⅲ类水质所占比例逐年增加,但Ⅳ类水质占有相当大的比例,属于轻度污染;唐白河总体上以Ⅳ类水质为主,2016年以来出现Ⅴ类、劣Ⅴ类水质,水质状况进一步恶化;蛮河、竹皮河总体上以Ⅴ类和劣Ⅴ类水质为主,其中蛮河Ⅴ类和劣Ⅴ类水质所占比例逐年减少,但水质污染依然严重,竹皮河主要以劣Ⅴ类水质为主,属于重度污染。综上4条主要支流均存在不同程度的水质污染,这些支流汇流进入汉江后,势必对干流整体水质造成负面影响。

图3 2013—2017年汉江支流水质变化情况

2.3 丹江口库区干支流水质稳定,枯水期水质污染突显

根据湖北省环境质量状况报告、十堰市环境质量月报等资料,收集整理了2010—2017年、2017年7月至2018年6月间的水质资料,涉及丹江口库区干、支流各监测断面及丹江口库区的坝上中、何家湾、江北大桥、龙口、莲花、五龙泉共6个监测断面。监测结果显示:近8 a来,丹江口库区干流及入库支流水质总体保持在Ⅱ类,2015—2017年连续3 a出现Ⅰ类水质,且所占比例呈上升趋势,2010—2017年丹江口库区干流及入库支流水质变化情况见图4。2017年7—9月,2018年3、5、6月6个监测断面的水质全部符合Ⅱ类水质,水质状况为优;2017年10月到次年2月枯水季节Ⅲ类水质出现的频次增加,其中10月莲花断面出现Ⅴ类水质,占16.7%,2月坝上中、何家湾断面均出现Ⅳ类水质,占33%;2017年7月至2018年6月间丹江口水库水质变化情况见表1。

图4 2010—2017年丹江口库区干流 及入库支流水质变化情况

总体上看,丹江口库区干流及入库支流水质状况总体为优,且保持稳定,虽在枯水季节,部分断面氨氮、总磷等污染物指标超标,水质状况为中度污染,水质污染问题突显,但对库区整体水质没有影响。

2.4 汉江“水华”频发,出现频次越来越密

自20世纪90年代以来,汉江“水华”事件频发,多发生在2月份,主要集中在钟祥及其以下江段,持续时间长,一般为20 d以上。尤其是近年来,汉江“水华”爆发的范围越来越广,出现的频次越来越密,见表2。从1992年汉江发生“水华”以来,迄今已爆发过10次。其中,第1次爆发的时间和第2次相隔6 a,而第2次和第3次、第4次水华间隔时间仅为2~3 a[4]。2008—2011年、2015年和2016年更是连续发生,间隔时间越来越近。此外,汉江“水华”藻密度亦增大,并且波及范围不断扩大。汉江的第一次“水华”只影响到潜江以下240 km江段,而第2次及其之后“水华”,则波及到钟祥以下约400 km的所有下游江段。

表1 丹江口水库断面2017年7月至2018年6月水质状况

表2 历年汉江发生水华年份优势种情况及环境变量统计

注:资料来源于网上期刊及《湖北汉江中下游流域水污染物综合排放标准》。

3 汉江水质污染原因分析

3.1 点源污染与日俱增,污水处理设施相对滞后

汉江中下游的点源污染主要表现在城镇工厂企业排污和生活污水排放上。根据2010—2016年湖北省水资源公报,整理十堰、襄阳、荆门、仙桃、天门、潜江、孝感7个市的入河污水排放总量分别为10.54×108、11.02×108、10.90×108、8.08×108、8.67×108、9.72×108、12.46×108t,统计显示:流域内7个市的入河排污总量总体呈上升趋势,且至2013年以来,入河排污总量的增幅加大。

汉江中下游流域工业企业840个,主要集中在襄阳市、荆门市及天门市,三地企业数量占流域总企业数量的71%,企业数量行业分布排序前三依次为化工行业、非金属矿物制品业、农副食品加工业,由于这些企业设备陈旧、管理水平低、生产技术落后、污水处理设施不完善等产生的废水是重要污染源;城市的发展与基础设施的建设不同步,流域内很多城市在污水处理技术和污水处理意识方面还不够,污水处理能力不足,从而导致大量城市生活污水在未经处理的情况下直接排入汉江,加剧了流域水环境污染。据2015年统计资料显示,汉江中下游流域建成运行的污水处理厂40座,其中城镇污水处理厂36座,工业园污水处理厂4座,现有污水处理设施及其能力已难以满足区域当前水环境治理要求。以襄阳市为例,截至到2014年污水处理率达75.8%,其中市区生活污水集中处理率91%,乡镇污水处理显然不足[5]。

3.2 农村面源污染面广、源多,防范治理效果不佳

汉江流域农业基础良好,土地资源富集,是中国主要商品粮基地之一,粮食生产是汉江生态经济带的主导产业和农民收入的主要来源;截至到2017年该区耕地面积达1 788.4×102km2,占全省的51.92%。从目前调查与统计情况来看[6]:农村面源污染从产业来看,主要有种植业、养殖业和农村生活3个来源;从污染物质排放来看,主要是化肥、农药、秸秆、农膜和人畜粪便等方面。

面源污染主要由于农业设施、管理方式、技术手段落后,使生产过程中的农药、化肥等物质随地表径流进入汉江,加剧了汉江水质恶化。本研究对襄阳市面源污染的统计结果可知[5]:施用化肥、养殖禽畜、水产养殖等农业、牧业生产活动是汉江襄阳段面源污染主要来源。COD排放以禽畜养殖为主,2013年COD入河量为18 900 t,占COD总排放量的68.9%;氨氮、总氮、总磷排放量均以农用化肥为主,2013年氨氮入河量为4 365.3 t,占排放总量的61.8%,氮的入河量为4 365.3 t,占排放总量的88.2%,磷入河量为13 884.8 t, 占排放总量的87.3%。

表3 主要污染物入河量

3.3 水体流速减慢,自我修复功能下降

水库、调水等水利工程的建设虽然能调节水资源的时空分布,但也会造成汉江水流减缓甚至静态化,影响水体的自净能力。自2014年中线调水工程实施后,汉江中下游干流来水量将减少21%~36%,由此汉江中下游的水文情势将会发生很大变化:干流多年平均流量减少35.4%,流量减至531 m3/s;多年平均水位下降0.7 m,水位降至60.96 m;多年平均流速减小0.17 m /s,流速减至0.31 m/s[5]。以襄阳市为例,中线工程调水前,襄阳市有效环境容量为54 977 t/a,近期调水95×108m3后,环境容量降低到44 147 t/a,下降幅度达19.7%;而考虑到远期调水130×108m3后,环境容量降低到39 050 t/a,下降幅度高达28.97%[7-8]。由于汉江中下游水量、水位不同程度下降,流速减缓,在污染负荷不变的情况下,必然会加速水质的恶化,从而降低了汉江水体对中下游居民生活污染物与工农业排放物的稀释和自净能力。

3.4 政府监管措施乏力,居民环保意识淡薄

通过调查问卷进行统计[5],结果显示:总体上公众对汉江水质的现状表示不满意,且认为政府对污染的监管措施与力度略显不足。结果表明:一方面,多年来企业偷排污水、河道采砂、河道畜禽养殖、洗衣物、水上餐饮等行为未得到有效监管,政府在监管过程中尚未充分发挥主导性作用;另一方面,沿江两岸还存在着堆积固体废弃物、排放生活污水、江边清洗衣物等行为,民众环保意识淡薄,且对汉江的水环境现状缺少正确的认识,更缺乏保护汉江的行动力。这在一定程度上也加剧了汉江水质的恶化。

4 治理及保护对策

水环境是人类生存和社会经济持续发展的必要条件和关键因素[8]。基于汉江生态经济带水环境现状及问题,结合湖北省经济社会发展的未来趋势和发展需求,从如下几个方面提出了水环境治理及保护的对策。

4.1 创新管理体制,建立综合管理部门

针对当前流域由长江水利委员会与流域内各地方政府共同管理而出现的职能划分不清、管理错位和交叉等现象,应建立有利于行政区域间协调的流域管理体制,设立权威性的汉江流域水资源综合管理部门,不受地方政府机构的制约[9]。通过强化管理局在流域规划管理、防洪和水资源统一调度、“三条红线”控制指标考核评估、流域综合执法等方面的职能,避免地方保护主义[10]。

4.2 落实绿色发展理念,全面推行河长制

积极探索并推行“河长制”,建立省、市、县、乡四级河长体系,由党政领导干部担任河长,落实责任主体,打破以往“多头管理、互相推诿”的局面,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的汉江河道管理保护机制;按照汉江中下游流域的实际情况,遵循绿色发展理念和系统治理的要求,以水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复为主要任务,确定汉江水环境污染治理的具体方案,建立长效协调机制。

4.3 健全法律法规,防治水环境污染

推进流域水法规体系建设,建立以汉江流域水质水量保护、土壤污染防治、流域水生态环境保护与修复以及生物安全等为主题的法律制度,加强流域性和地方性水法规的协调与建设,为流域水环境保护提供法律保障。建立针对水环境污染事件的公益诉讼制度,通过多样化的水环境保护宣传形式,加强法制教育,让普通民众知法、懂法、守法,提高汉江流域民众环境和生态保护意识[11]。同时,还应加强公众参与和社会监督,强化政府的依法行政意识,加大水环境保护执法力度。

4.4 建立生态补偿机制,推动水环境保护

坚持“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁受益谁补偿”原则,完善对秦巴山生物多样性生态功能区、大洪山和大别山水土保持生态功能区等重点生态功能区的生态补偿机制,建设沿干流生态林带,实施岸线整治和生态景观恢复工程,推动汉江流域逐步探索建立科学合理的生态补偿机制,促进湖北汉江生态经济带成为国家生态补偿的试点区域。

4.5 严控入河污染物排放,确保水质安全

a) 点源污染控制。加强点源控制措施的贯彻,强化工业废水综合治理,将整治的工作重心放在襄阳、荆门、天门等企业集中的地区,重点治理化工、非金属矿物制品、农副食品加工等污水排放量大且污染物浓度高的企业;鼓励和引导这些企业采用先进工艺,推广清洁生产,并对工业废水进行循环再利用,提高水资源利用效率;推进废水的深度处理,减少工业企业废水排放量,达到从源头上减少污染物排放的目标。改造完善城镇污水处理厂,在襄阳、荆门、孝感、武汉等人口密集,生活污水排放量大的地区,合理建设布局污水收集和处理设施,引进污水处理设备和污水处理技术,提高污水处理效率,实现居民生活污水达标排放。

b) 面源污染防治。健全完善农村生活垃圾处理长效机制,实现城乡环卫一体化;加强丹江口库区和汉江中下游区域农业产业化体系和农业环保体系建设,全面推行绿色农产品生产方式;在襄阳、荆门、孝感等农业发展大区加大环保农药的推广力度,降低周边水体农药的残留量和毒性;加大测土配方施肥的推广力度,提高化肥的利用率,恢复有机沤肥施用传统,推行秸秆还田提升农田土壤的有机质,降低种植业化肥使用量;全面治理畜禽养殖污染,鼓励引导养殖污染物集中处置或利用。

4.6 优化水资源配置,提高可持续发展动力

加快实施汉江中下游地区水资源优化配置工程建设,形成以崔家营、新集、兴隆水利枢纽以及“引江济汉”等水利工程为基础的水资源开发梯级渠化体系[12],加强水量调度管理,稳定中下游段干流的正常蓄水位,综合改善调水工程给汉江中下游流域水质带来的负面影响,提高水资源可持续发展动力,确保汉江中下游地区生产、生活及生态用水需求。

4.7 充分发挥市场机制作用,改善流域水环境

加快居民、非居民用水价格改革,完善城镇污水处理收费、地下水资源费、超采地区地下水资源费等收费政策,健全税收政策,发挥好价格、税收、收费的杠杆作用[12];同时,加大政府财政和社会资本投入,促进多元融资;通过健全工业企业节水环保“领跑者”制度、推行绿色信贷、实施跨界补偿等措施,建立有利于汉江流域水环境治理的激励机制。

4.8 持续改善水环境,提高水环境承载力

鼓励发展新型工、农业及生态旅游业等资源消耗低、废弃物排放低的循环经济及绿色经济产业,大力推广水资源的循环利用,提高水资源的重复利用率,降低万元GDP用水量,构建与汉江生态经济带水资源环境承载能力相适应的产业结构体系[13];以建设生态城市为目标,实行统一规划,优化城市生态环境,完善城市功能,合理推动本区域城镇化,促进城市与生态的和谐发展;利用水库的蓄水作用和调节洪峰的功能将雨水收集起来,调节水资源的时空分配,合理开采地下水,健全取用水总量控制指标体系,抓好节水工作,控制用水总量,开源节流并举,提高人均水资源总量。

4.9 增强群众环保意识,构建全民行动格局

采取多种形式宣传汉江水环境保护的重要性与具体的实施途径,号召群众共同维护大家生存的水环境,增强群众环保理念,树立“节水洁水,人人有责”的行为准则;同时,加强对“水华”危害的宣传教育,促使群众改变不良的生活习惯和生活方式,自觉维护好汉江流域生态环境,减少污染物的排放[14]。全面提高汉江生态经济带区域广大群众的环境保护和可持续发展的观念,激发公众的保护主体意识,全民行动,整体推进武汉、襄阳、十堰、荆门、孝感和潜江全国水生态文明城市试点工程的建设。