教师情绪工作策略适用性的实验研究

2020-03-10李海燕

李海燕

(北京教育科学研究院,北京 100036)

一、问题提出

(一)教师是高情绪工作者

Hochschild最早提出情绪劳动一词,她认为劳动可以分为体能劳动(physical labor)、智能劳动(mental labor)和情绪劳动(emotional labor),她将情绪劳动界定为“对于自身感受的管理以创造一个公众看得见得面部或身体的表现,员工进行情绪工作是为了获得薪资,因此情绪工作具有交换价值的特点。”[1]教师这一职业被认为是有理性的、道德性的、而非情绪性的,研究者的重点集中在教师的知识和教学技巧,而教师的情感、态度的研究相对较受忽视。过去国内有关情绪工作的研究多半在特定的第一线服务工作领域,包括空服员、收银员、图书管理员、保险员、零售服务人员、酒店服务人员、护士员工等,很少以教师为研究对象。[2]

教师的工作不仅仅是简单的体力或者脑力劳动,需要教师大量的情感投入,在与学生互动过程中需要处理大量的情感问题。教师课堂教学满足情绪工作的三个标准:一是教学需要面对面接触工作对象,教师需要面对学生、家长、同事等;二是教学需要教师产生一定的情绪状态,为保证课堂教学的有效进行,教师需要表现兴奋、快乐、和蔼可亲等情绪状态;三是教师的情绪工作受到一定外部条件的控制,外部条件通常来自文化期望或者职业规范。[3]教师与不同对象的互动会涉及到教师的情绪工作。教师的消极情绪主要是教学目标受到干扰的相关情境,如学生的问题行为和违反规则,学生因为懒散和不专注而学业成绩较差;[4]课堂外的因素使得教学很难进行;[5]不合作的同事以及家长不遵循恰当的行为规范或者不履行责任义务。其中,学生的课堂问题行为是教师经常面对的问题,也是教师职业压力的主要来源。课堂问题行为干扰课堂正常秩序,需要教师付出一定的精力去处理和调节。

(二)教师情绪工作策略的作用机制

情绪工作本身是与问题情境相结合的,教师认为指向他人的问题行为比指向自己的问题行为更严重,教师根据不同课堂问题行为的类型做出相应的情绪工作策略,保证课堂顺利进行。[6]教师情绪工作是在学校组织中,为了完成学校交给的教育教学任务,对自己的情绪进行必要的调节和管理,以表达出适合教育教学互动的情绪过程。研究者们普遍认同两种情绪工作调节策略,即深层行为策略和表层行为策略。表层行为是管理可以观察的情绪表达,员工压抑内在的情感并产生与组织相符合的不真实的感情。深层行为包含管理实际的感情,当深层行为出现的时候,个体通过改变他们内在真实的情感来满足组织的需求。Sutton的研究表明,大约三分之一的教师认为消极情绪的表达是有效的,比如生气。当然,在非常生气的时候,教师通常担心自己会失去控制,一些教师会使用“假装”生气来帮助他们控制课堂。教师报告最多的是压抑生气,退一步深呼吸,降低生气强度,尽量不要被这种挫折影响教学过程。教师通常会使用各种策略来帮助他们管理和调节自己在课堂上的情绪,以防止自己在课堂上大发雷霆。[7]

教师情绪工作的策略与问题情境的指向性、情绪反应强度相关,情绪反应强度越大,越倾向于采用深层工作策略。[8]Brotheridge&Lee的资源保存模型认为表层工作需要进行伪装,虚假的情绪表达,减弱了自我真实感,表层工作需要付出更多的心智资源他们更容易陷入心理的疲劳。而深层工作在内心体验和表情之间有更多的一致性,可以提升个人成就感,属于资源获得的过程。[9]与容易获得更多的资源深层工作的表层工作相比,由于体验到内心与外部表达的不一致导致心理资源更多的消耗,对真实感有更大的副作用。Muraven提出,进行自我控制所需要耗费的自我能量是一个有限的资源,所有自我消耗的任务将利用同一能量库。[10]表层和深层工作的调节方式不同,表层工作是包含更多的表情行为调整,深层工作不仅要抑制正在感受的负情绪,而且要从认知上进行更多的加工,从面临的情境中尽可能去感受积极意义的信息,进行必要的增强型认知评价的调节。深层工作包含了更多的心理加工,引起更多的情绪激活。双任务实验范式假设自我能量是一个有限的资源库,如果在第一任务中付出较多的努力,那么在第二个任务中可能容易疲劳,工作绩效将受到影响,或者更容易引起资源耗尽,成为一种探讨情绪工作过程内部机制的实验范式。[11-13]

那么在不同问题情境下,教师的情绪工作对情绪变化性的特点如何,哪种情绪工作是恰当的情绪表达呢?我们采用实验研究来控制情绪负荷及唤起强度,采用“双任务”的研究范式,分析不同情绪工作策略对情绪反应变化性的影响,期望得出问题情境与情绪工作策略的适用性。

二、研究方法

(一)教师基本情况测查

被试选择某中学的初中教师共66名,其中男教师9人,女教师57人,20-30岁的教师25人,30-40岁的教师28人,40岁以上教师13人。从教龄来看,1-5年教龄的教师17人,6-10年教龄的教师16人,10年以上教龄的教师34人。从担任职务来看,班主任有25人,非班主任有41人。本次收集的研究数据分为两部分,一部分为量表类数据,主要测查基本信息、被试指导语执行程度、主观报告信息,另一部分是生理数据的收集,即在实验情境下,不同情绪工作下,教师情绪反应动力性的数据。

(二)实验仪器与设备

采用美国BIOPAC公司生产的MP150型多导生理记录仪,以其包括三个部分:(1)DELL台式电脑一台,Suplab2.0软件编程,通过电脑屏幕呈现文字呈现刺激。(2)BIOPAC数据采集系统。(3)联想笔记本电脑一台,内装AcqKnowledge3.9软件,用于记录不同通道的波形,采样频率为1000Hz。

(三)实验设计及程序

本研究采用双因素2(问题情境:高冲突、低冲突)*2(情绪工作:表层工作、深层工作)等组前后测实验设计,并启动双任务实验范式,用Suplab2.0软件编程,编制三个不同Block的程序,探讨情绪工作对情绪变化及第二任务影响,被试测试时间平均持续15分钟。实验流程如图1所示:

图1 实验设计及数据收集流程

(四)问题情境

我们根据课堂问题行为的指向性、情绪表现强度、正负性情绪事件将问题情境分为高冲突事件情境与低冲突事件情境,探讨教师在典型问题情境中情绪工作的过程。在每种情境中,都包括两个方面因素,一是指向性。情境一为指向他人的问题情境,情境二为指向自身的问题情境。指向性反应问题情境的严重程度,会影响到他人的学习听讲,对课堂危害性更大。[14]二是情绪负担。教师与学生表现出了具体的对抗行为,表现为公开、直接、可观察的语言或动作,表现为较强的情绪反应强度。结合质性访谈结果,将情绪反应强度的问题行为与指向性问题行为相结合,区分高低冲突情境特征。[8]

情境一:在某次课上,小王老师精心准备的新课,期望学生能认真听讲。但转过身去总能听到有讲话的声音,提醒了几次,再次转过来时,发现同桌小W和小Y在玩牌,老师于是进行当场制止,适时小W停了下来,而小Y则完全无视老师,并用手指戳了戳小W继续,并辩称“我没干扰你讲课,你讲你的呗!”王老师要W站起来,W非但没有听从,反而推了老师一把。

情境二:在课堂上,小王老师正在认真地讲新课,发现小D一个人一直在玩手机,小王老师提醒他,过会,小D又接着玩,还是没有认真听,老师叫他起来回答问题,他根本不知道老师在讲什么。

由上面的情境可知,情境一界定为高冲突的问题情境,情境二界定为低冲突的问题情境。

(五)数据分析

本实验主要是通过引导被试阅读课堂情境,想象发生在自己的课堂上,对不同情绪工作策略的使用作为干预手段,探索不同问题情境下情绪工作的适用性。实验效度通过指导语执行程度检验、主观报告、生理反应指标记录及第二任务的完成状况等数据收集来保证。BIOPAC SystemsMP150生理多导仪(16导)测量并记录心率、皮肤电、血氧饱和度、指脉率四项生理指标。本研究的第二实验任务采用一分钟数字记忆,所有数字都来自随机数字表。给被试呈现一分钟的记忆任务,要求被试在记忆过程中观察数字特征,实验结束后,研究者记录被试回忆的数字的正确率。本研究统计使用软件SPSS16.0录入并进行统计处理。

三、研究结果

(一)教师情绪工作策略执行程度检验

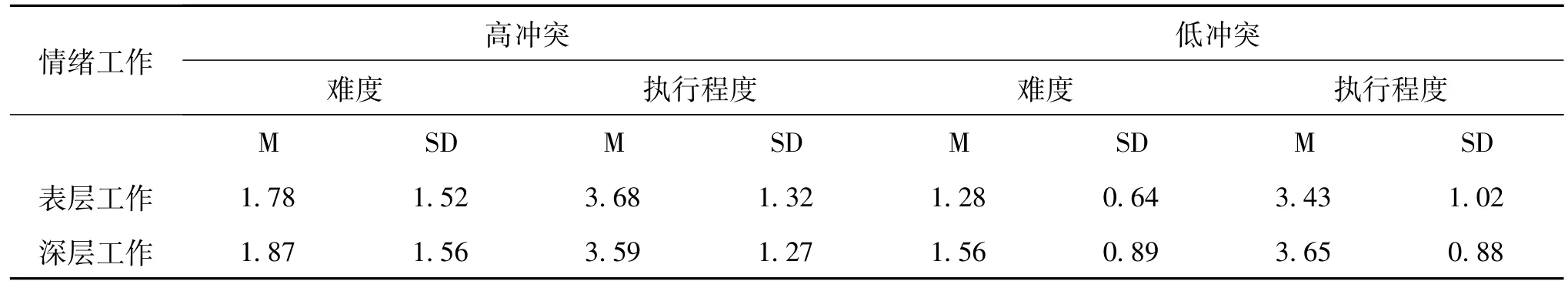

检验不同冲突情境下教师的情绪工作策略的使用效果,我们要通过指导语来分析,在每个不同的单元测试中,被试都根据一定的指导语来实现对工作策略的使用,结果如表1所示:

表1 不同冲突情境下教师情绪工作策略的执行程度检验

被试在表层工作和深层工作策略的执行难度上看,深层工作稍难,但在执行程度上,表层工作执行程度更高一些。总的来说,被试在表层工作策略和深层工作策略的使用上,执行难度较低,执行程度较高,可以说被试很好的进行了指导语,为进一步的分析提供了可能。在低冲突情境下,被试在表层行为和深层行为执行程度和难度上,深层工作都表现略高,被试很好的执行了指导语操作,为进一步分析提供可能。从不同情境下的比较来看,不同情境下,深层行为难度比浅层工作要高,高冲突下表层工作执行程度比深层要好,而低冲突情境下,深层工作比浅层工作执行程度要高。

(二)教师情绪的唤起的主观报告

我们分析不同情境下,教师情绪反应类型的主观报告,分析负性情绪直接唤醒下,教师自我报告的情绪体验类型及结果如表2所示。

表2 两种情境下情绪反应类型的主观报告结果

由表2所示,两种不同情境被试情绪唤起的主观报告结果显示,高冲突情境下,被试主观报告的愉快、平静和兴趣三种情绪强度比基线水平时降低,高冲突的唤起被试积极愉快情绪显著消失(MSD=1.52,p<0.05),焦虑、担心、生气、失望等负面情绪增加,主要引发的是生气的情绪反应,并呈现显著效果(MSD=2.48,p<0.01);同理,低冲突情境下,被试主观报告的愉快、平静和兴趣情绪强度比基线水平时下降,愉快情绪显著消失(MSD=1.44,p<0.05),焦虑、担心、生气、失望等负面情绪增加,主要引发的是担心的情绪反应,并呈现显著效果(MSD=2.07,p<0.01)。

两种情境下的主观报告差异,说明高冲突主要引发的生气的情绪反应,而低冲突主要引发的是担心的情绪反应。两者比较可以发现,情境一唤起的愉快、平静、兴趣的情绪强度比情境二要低,唤起的负面情绪反应比情境二要高,而担心和生气出现显著差异。情境二比情境一报告更高的负面情绪的唤醒,但自我报告数据显示差异不显著。

(三)教师情绪工作策略情绪强度主观报告结果

在不同情境下,教师表层和深层情绪工作唤起后的情绪自主报告结果如何,是考察情绪工作效果的主观报告证据,我们可以通过与基线期的自我报告数据的比较来看,结果如表3所示。

高冲突情境下,浅层与深层行为的主观报告值均与基线值存在显著性差异,说明情绪的唤起是存在的(t=2.49,p<0.05),深层行为策略下的情绪报告也同基线水平存在显著差异(t=2.28,p<0.05);低冲突情境下,在不同的情绪工作策略的调节下,情绪自我报告均有上升,说明存在情绪唤醒,深层工作策略,教师的担心的情绪越高,浅层行为后的情绪自我报告与基线水平存在显著性差异(t=2.67,p<0.05),深层行为后的情绪自我报告与基线水平也存在显著性差异(t=3.02,p<0.05)。高冲突下,表层工作的情绪唤醒变化大于深层工作报告,而低冲突情境下,深层工作情绪唤醒变化大于表层工作情绪报告。

表3 两种情境下表层和深层的情绪自主报告结果

(四)情绪工作策略的情绪反应动力性变化

1.高冲突下情绪工作策略的情绪反应动力性变化

(1)不同情绪工作策略的情绪反应变化

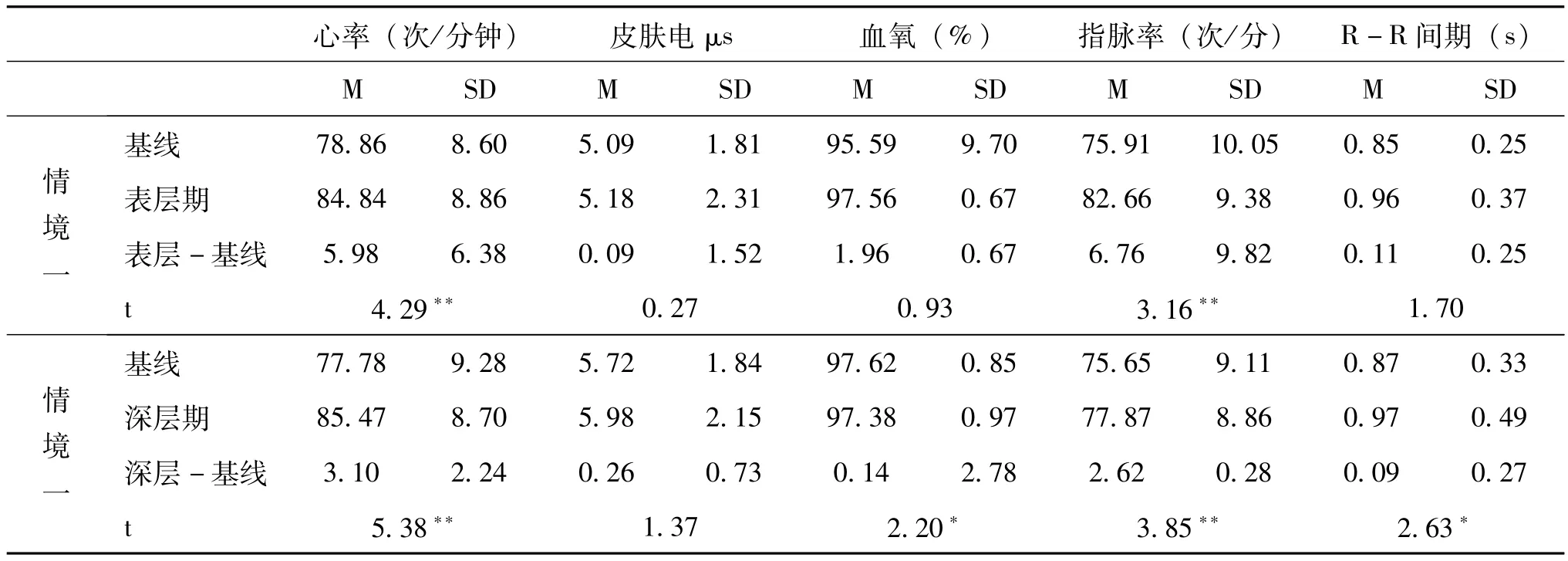

高冲突下,表层和深层情绪工作策略对情情绪反应动力性的影响,两种条件下被试的自主生理指标的均值及其变化均值,结果如表4所示。

表4 高冲突情境下,表层和深层的情绪生理反应报告结果

两种不同情境被试情绪唤起的生理数据报告结果显示,两种情境都引发了教师的生理唤醒。高冲突情境下,被试的各项生理指标出现了变化,表层期的心率显著高于基线(t=4.29,p<0.01)。表层期的指脉率显著高于基线期(t=3.16,p<0.01),r-r间期高于基线期,但没有出现显著差异。深层行为的工作策略下,被试的各项生理指标也出现了变化,深层期的心率高于基线期,存在显著性差异(t=5.38,p<0.05),深层期的皮肤电指标显著高于基线期(t=1.37,p<0.01)、诱发期的指脉率、血氧和r-r间期都高于基线期,均出现显著差异(t=3.85,p<0.05;t=2.20,p<0.05)。皮肤电与基线期不存在显著差异(t=1.37,p>0.05),心率和其他生理指标与基线期的显著变化,说明情绪工作策略有效抑制了情绪的生理唤醒。

从情绪工作的生理变化值来看,表层工作的生理变化如心率、指脉率、R-R间期的值大于深层工作期的变化值,皮肤电的变化小于深层工作期,说明高冲突下,表层工作引发了较大的生理唤醒,表层工作组的心率和指脉率大于深层工作组,研究结果显示,存在显著性差异(t=3.81,p<0.01;t=2.37,p<0.05)。这表明在高冲突的情境下,表层工作引发了更大的生理唤醒。

(2)高冲突下,数字记忆任务的完成及生理指标的变化

实验中,第二任务的完成情况作为情绪调节能量消耗的指标是本实验中的重要因变量结果。本研究主要考察记忆数字任务的正确记忆成绩和真实感测验作为考核指标,表5展示了两种不同情况下各组分别完成任务的情况。

表5 高冲突下第二任务期间的被试生理变化及完成状况分析

对各组完成任务的状况进行简单的因素分析结果可以得出,在正确记忆的数字上面,两组达到显著水平(t=3.76,p<0.01)。可以看出,深层工作的正确的题目数显著多于表层工作的正确数目。在完成第二任务的过程中,表层工作的指脉率和皮电比深层工作要高,但两者未达到统计学上显著性差异(t=1.23,p>0.05;t=0.56,p>0.05)。通过第二任务记忆成绩及真实感测验的结果可以得出,在高冲突的情境下,想要展现正性情绪反应,深层工作比表层工作效果要好。

2.低冲突情境下,情绪工作策略对情绪反应动力性的变化

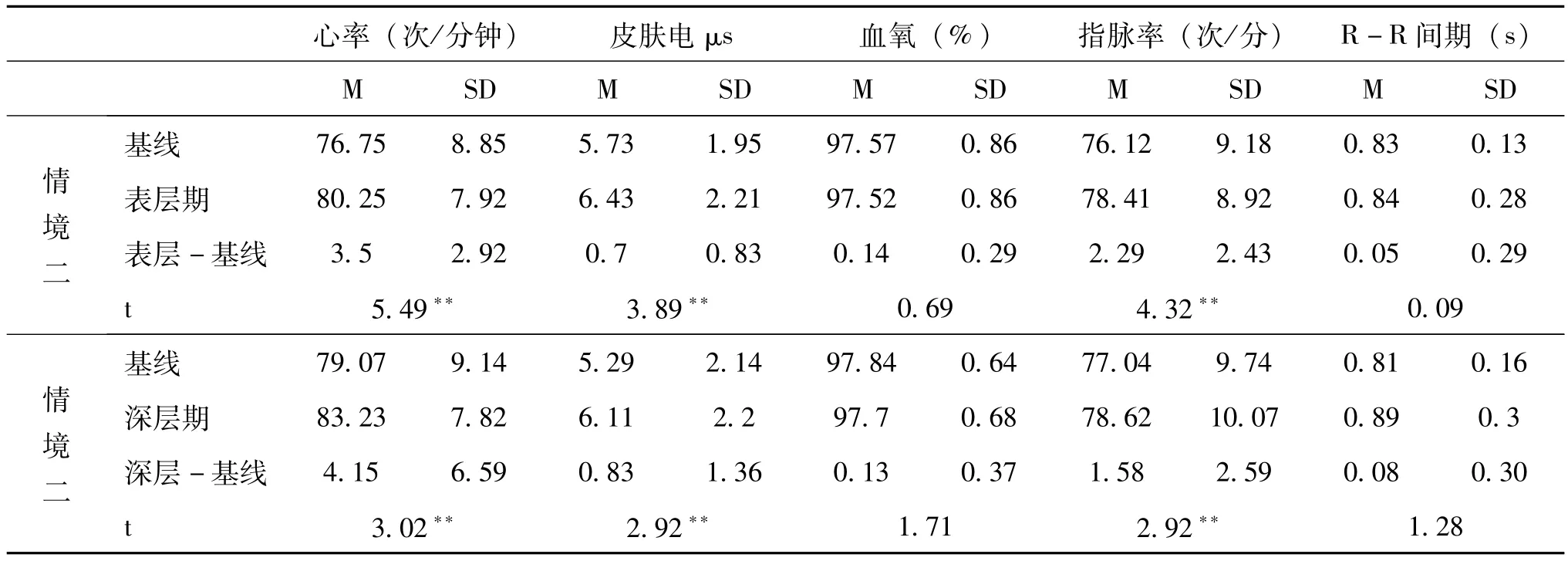

(1)低冲突下教师情绪工作策略的情绪生理变化

表层和深层情绪工作策略对情绪反应动力性的影响,两种条件下被试的自主生理指标的均值及其变化均值。所有被试情绪唤起动力性差异。

表6 低冲突情境下,不同情绪工作的情绪反应动力性变化

两种不同情境被试情绪唤起的生理数据报告结果显示,两种情境都引发了教师的生理唤醒。低冲突情境下,被试的各项生理指标出现了变化,表层期的心率显著高于基线(t=5.49,p<0.01),表层期的指脉率显著高于基线期(t=4.32,p<0.01),皮肤电的生理指标也显著高于基线期(t=3.89,p<0.01);r-r间期高于基线期,但没有出现显著差异。血氧的指标比基线期有所下降,但没有出现显著差异(t=0.09,p>0.05)。

深层工作策略下,被试的各项生理指标也出现了变化,深层期的心率略高于基线期,但不存在显著性差异(t=0.65,p>0.05),深层期的皮肤电指标显著高于基线期(t=2.81,p<0.01)、诱发期的指脉率、血氧和r-r间期都高于基线期,但没有出现显著差异(t=0.44,p>0.05;t=0.99,p>0.05;t=1.37,p>0.05)。心率和皮肤电指标与基线期的显著变化,说明深层行为的工作策略有效抑制了情绪的生理唤醒。低冲突下,深层工作组的心率、皮肤电、r-r间期变化大于表层工作组,指脉率的变化小于表层工作组,差异检验结果显示,心率、指脉率不存在显著性差异(t=0.97,p>0.05;t=1.34,p>0.05),r-r间期存在显著差异(t=5.19,p<0.05)。这表明在低冲突的情境下,深层工作引发了更大的生理唤醒。

(2)低冲突下,数字记忆任务的完成及生理指标的变化

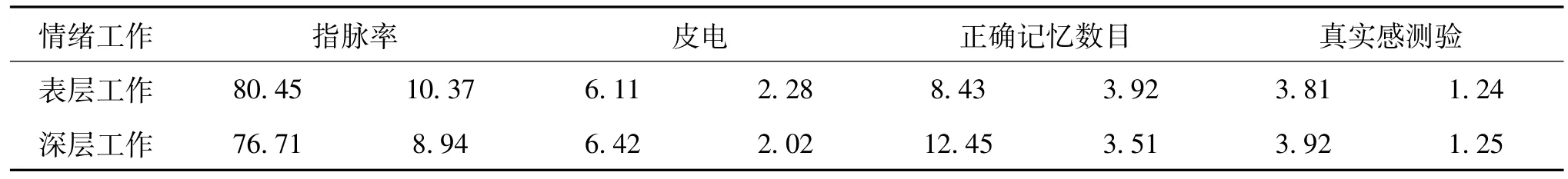

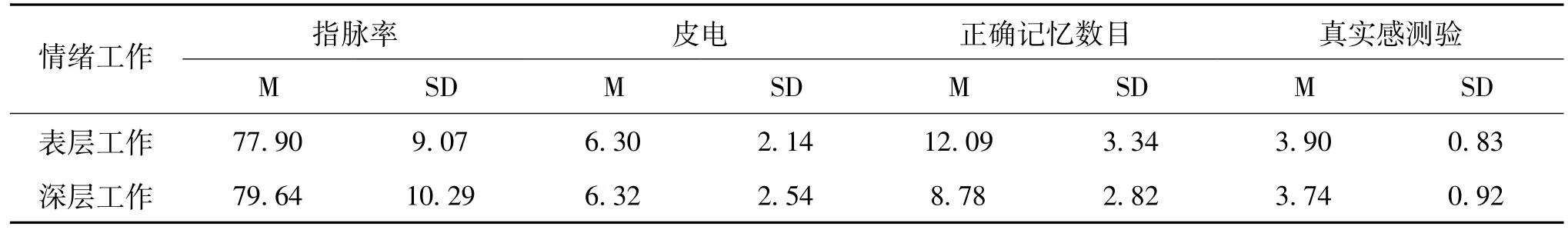

实验中,第二任务的完成情况作为情绪调节能量消耗的指标是本实验中的重要因变量结果。本研究主要考察记忆数字任务的总数和正确计算结果作为考核指标,表7展示了两种不同情况下各组别完成任务的情况。

表7 低冲突下第二任务期间的被试生理变化及完成状况分析

低冲突情境下,对各组完成任务的状况进行简单的因素分析结果可以得出,在正确记忆的数字上面,两组达到显著水平(t=4.20,p<0.01)。可以看出,表层工作的正确的题目数显著多于深层工作的正确数目。结果显示,低冲突情境下,表层工作比深层工作在第二任务完成较好。说明在进行第二任务的过程中,深层行为参与了更多的认知任务,消耗了更多的认知资源,对教师而言,在使用表层工作策略的时候,其内心的真实感受及情绪唤醒不需要太多的认知资源消耗,因而其负荷值较低,在第二任务测试的过程中,得到了较高的正确记忆成绩,我们可以认为,在低冲突的情境下,调节担忧的情绪反应,教师采用表层工作更为有效。

四、研究结果与讨论

(一)情绪体验和生理唤醒的情境差异

实验研究结果表明,在阅读不同的课堂问题材料时,产生了两种不同类型的情绪反应—高冲突的课堂情境产生了生气的情绪反应,低冲突的课堂情境产生了担心的情绪反应。在情绪诱发阶段,心率、皮电、指脉率、r-r间期、血氧饱和度六个生理指标在两种不同情境下发生了不同的变化。本研究结果显示,在高冲突的问题情境下,心率显著增加,皮电均值下降,指脉振幅均值增加、其他指标变化不明显;低冲突情境下,皮电均值显著减小,心率显著增加,指脉率显著增加,其他指标变化不明显。从一定程度上,可以表明,不同实验材料引发不同的情绪类型和有相应的情绪唤醒。

消极情绪而言,皮肤电反应系统受到自主神经系统的交感神经的控制,因此皮肤电变化被认为是情绪唤醒的一个重要指标。皮肤电在本研究中,无论是高冲突的情境,还是低冲突的情境,均引发了皮肤电的显著增大。指脉率是标定紧张的有效指标,在紧张时指脉率变小。我们可以看到不同情境下,引发不同的情绪体验和生理唤醒。高冲突的情境特征下,引发生气情绪反应,心率的上升、皮肤电下降;低冲突情境下,引发担忧情绪反应,心率上升,皮电反而下降,说明被试这时并非处于紧张状态下,而是一种弥散的放松状态,与担忧的情绪体验相吻合。[15]高冲突的情境,引发生气的情绪反应。人类情绪是分化的,生气、担忧等情绪都是从消极状态中分化出来的。生气是目标受阻情境中出现的一种情绪类型,虽然是一种负性情绪,但是促使个体抗争,从而保护自己免受伤害。[16]Fox认为生气是一种体现趋近倾向的情绪。这种趋近倾向反应在行为上,生气可能和趋近行为相联系,同时,反应趋近倾向的生气过多,也不利于努力控制的发展,导致问题行为的产生。[17]生气与问题行为存在相关,外向性问题行为与生气相联系。低冲突的情境,引发担忧的情绪反应,内向性问题行为与伤心、焦虑和害怕相联系,教师面对低冲突情境特征时,身处压抑的氛围中,产生了一种威胁意识,导致焦虑或者担心,比如低的课堂刺激情境,无序的课堂纪律等。两种不同问题情境作为情绪工作的前因变量,引发不同的情绪体验和生理唤醒,而这种情绪生理变化的特点在一定程度上显现情绪工作的情境特征。高低冲突的问题情境都诱发了情绪唤醒,高冲突的问题情境下,教师产生生气的情绪反应,引发心率、指脉率的显著唤醒;而低冲突的问题情境下,教师产生担心的情绪反应,引发心率、皮肤电的显著唤醒。

(二)不同问题情境下教师情绪工作策略的适用性

研究结果表明,情绪工作策略的使用对有效降低情绪反应动力性在一定程度上都降低了情绪反应动力的大小,我们可以通过比较可以得出,浅层工作和深层工作在不同的冲突情境中的作用不同,浅层工作在使用的过程中,低冲突的情境下,教师采用此工作策略时候,情绪唤起较低,对于教师的生理健康来讲,低的生理唤醒对身体损害较小。深层工作策略总是需要个体消费另外的认知资源来进行反应调节性的任务,在个体的自我暗示的作用下,被试更容易调动更大的生理唤醒,而这种情绪的唤醒对情绪的有效调整起到重要的调节作用,因此深层工作的规则总是跟组织所需要表达的情绪是保持一致的。[18]在高冲突的情境下,被试最容易唤起的是生气的情绪反应,这种生气的情绪反应需要通过认知上的反应调节来控制,对之后的任务完成起到较好的作用,高冲突的情境,比如学生之间的冲突、言语等行为,教师面对这些问题时,会产生生气的情绪反应,控制在一定的时间内并不会对身体有太多的伤害,因此需要深层的认知调控期望在短时间内达到情绪调控的目的,尽量减少高强度、损伤性大的负面情绪的持续存在。

低冲突的情境下,深层工作和浅层工作中各个生理指标的情绪反应动力性变化及第二任务过程中的生理唤醒存在差异。低冲突情境下,比如学生小动作、发呆、不参与等课堂事件出现时,教师会在短时间内产生焦虑、担心等泛化性情绪出现,这些情绪的产生,如果教师采用认知调整的方式去调节,无疑会增加心理认知的负荷,反而对后续的工作没有太多的作用,但采用表层工作,表情上表现出假装发怒的课堂管理策略,不会分散认知的作业认知,同时也可以起到管理课堂的效果。两者对比发现,情绪工作策略的使用跟问题情境有关,跟问题情境唤起的情绪反应强度有关,当高情绪唤起强度,伤害性较大的情境中,教师需要在情绪短时间反应后,做尽快的工作策略调整,避免最大的身体心理伤害。在低冲突的弥散性的情绪反应唤起后,面对这个问题情境,可以采用表层工作策略方式来完成。

(三)对教师心理健康的启示

情绪工作是个体在工作中情绪的调节,调节的方向是工作需要的适宜情绪。对中小学教师而言,学校教育教学工作需要的适宜情绪是正性情绪,那么情绪工作的作用就是调整中小学教师的负性情绪体验。情绪工作与教师的工作紧密联系。一方面,教师的情绪工作会帮助教师控制和管理情绪,表现出适合教学的情绪,顺利完成工作,另一方面,研究发现,高负荷的情绪工作对个体的负面影响也是比较大的。由于情绪工作需要付出较多的能量,许多执行高负荷的情绪工作容易引发情绪失调和情绪衰竭,从而降低情绪工作的满意度,引起职业倦怠和离职意向。[19]教师情绪工作也可能降低教师工作满意度,失去工作热情和兴趣,产生情感冷漠和人际疏离。我们期望能够从情绪工作的角度出发,提高教师情绪工作,从而促进教师的心理健康。

教师在课堂教学中,难免会遇到很多冲突的课堂情境,会有消极情绪的伴随,生气、焦虑、担心等情绪反应。人们常说“怒伤肝、思伤脾、悲伤肺、恐伤肾”等,在一定程度说明高冲突情境对教师的身心影响。马淑蕾、黄敏儿等研究的结果表明,浅层工作和深层工作与情境任务相关,情绪工作策略的恰当选择,更有利于个体的身心健康。幼儿教师从“养家糊口”的表层认识,向关怀儿童发展、关怀教育发展的深层次理念过渡。如果教师不能控制情绪,不能解决自己的工作压力,会带来心理健康的问题,一旦教师产生了心理健康的问题,则势必会影响其对学生的态度和教学,从而影响学生的心理健康。[20-21]

学校领导应该创建和谐、宽松的心理氛围、要不断加强和教师的情感交流,及时了解教师生活、工作、思想上的问题,主动为教师排忧解难,帮助教师摆脱不良情绪或从源头上防止教师焦虑和抑郁的产生,促进教师的心理健康。

五、研究结论及局限性

(一)研究结论

教师在不同冲突情境下可以采用适当的情绪工作策略。在高冲突的情境下,想要在生气的情绪状态下保持微笑,采用深层情绪工作比浅层工作效果好;在低冲突的情境下,想要在担忧的情绪状态下保持微笑,采用表层工作比深层工作效果好;高冲突情境下,表层工作表现出较大的情绪唤醒,唤起时间较短,持续时间短,在第二任务过程中,表层工作组表现更大的情绪唤醒,第二任务成绩,深层工作比表层工作成绩要好;低冲突情境下,深层工作表现出较大的情绪唤醒,唤起时间较慢,持续时间长,在第二任务过程中,深层工作组表现更大的情绪唤醒,第二任务成绩,表层工作比深层工作成绩要好。

(二)研究局限性

本研究在实验室的状况下,采用模拟情境诱发的方式进行情绪唤起,主要考虑到真实课堂的事件采样率比较低,在实际听课被关注的课堂上,学生往往会因为被关注而有所收敛,而教师被关注下,可能也会出现失真状况。控制虚拟的情绪事件课堂,因技术水平的限制,还难以完成。因此,对于教师而言,情绪唤起与教师对材料的参与度有关,想象情绪事件发生在自己身上后,这种情绪的唤起真实感较强,但也会受教师参与执行指导语程度的限制。本研究实验研究的角度,探索情绪工作动力性作用机制及不同问题情境下工作策略适用性问题,接下来期望能结合中小学教师实践,对教师情绪工作策略进行培训和干预,以促进教师有效教学和师生身心健康。