库车北部山前带吐孜洛克油气成藏过程及模式①

2020-03-09董英洁王超胡春雷胡明孙同文

董英洁,王超,胡春雷,胡明,孙同文

(1.广东石油化工学院 石油工程学院,广东 茂名 525000;2.中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院,新疆 库尔勒 841000)

前陆盆地是世界上油气最为丰富,大型气田最多的一种盆地,随着塔里木盆地库车等前陆盆地相继获得重大突破,前陆盆地成为构造地质和石油地质研究的热点。综合不同学者对于“前陆”一词的定义[1-3],前陆是指与造山带或活动带毗邻的、稳定的大陆部分,造山带的岩石向着前陆逆冲或推覆。前陆盆地则是指山脉前缘与克拉通之间的沉积盆地。库车前陆盆地先后发现英买7、牙哈、羊塔克、克拉2、迪那2、依南2等24个油气田[4-14],然而在库车北部山前带除依南2气田之外,仅在吐孜洛克构造发现工业性油气流,整体勘探程度相对较低,许多学者对于依南2气田成藏方面进行了比较深入的研究[15-19],但是对于吐孜洛克构造内油气藏类型及成藏过程方面研究甚少,成藏机理认识比较模糊,制约了山前带侏罗系地层的油气勘探。本文利用烃类包裹体均一温度、单井埋藏史和热史,确定油气成藏期次,结合前人对于阿合组储层致密期的研究,确定阿合组致密储层内油气藏类型,以及阳霞组和克孜勒努尔组非致密储层内油气藏类型;在此基础上,开展吐孜洛克油气成藏演化过程研究,明确成藏主控因素,并建立成藏模式,为指导库车坳陷北部山前带下一步油气勘探提供理论依据。

图1 研究区位置

1 区域地质概况

库车坳陷整体经历多期构造运动,在山前形成一系列大型逆冲断层和与之相伴生的褶皱,构造形成“四带三凹”的构造格局。北部山前带位于库车坳陷北部,东西向可分为吐格尔明段、迪北段、巴什段;南北发育多个构造带,即北部斜坡带、巴什构造带、依奇克里克构造带、迪北斜坡带、吐格尔明隆起带,如图1所示。吐孜洛克构造位于迪北斜坡带与吐格尔明隆起带之间,具有“盖源同层”以及“源储三明治结构”的特征,形成了良好的生储盖组合,截止到目前,已钻井23口,其中开发井有19口,钻井揭示阿合组和阳霞组是油气主要富集层位,其次是克孜勒努尔组。

2 油气成藏期次及油气藏类型

2.1 油气成藏时期确定

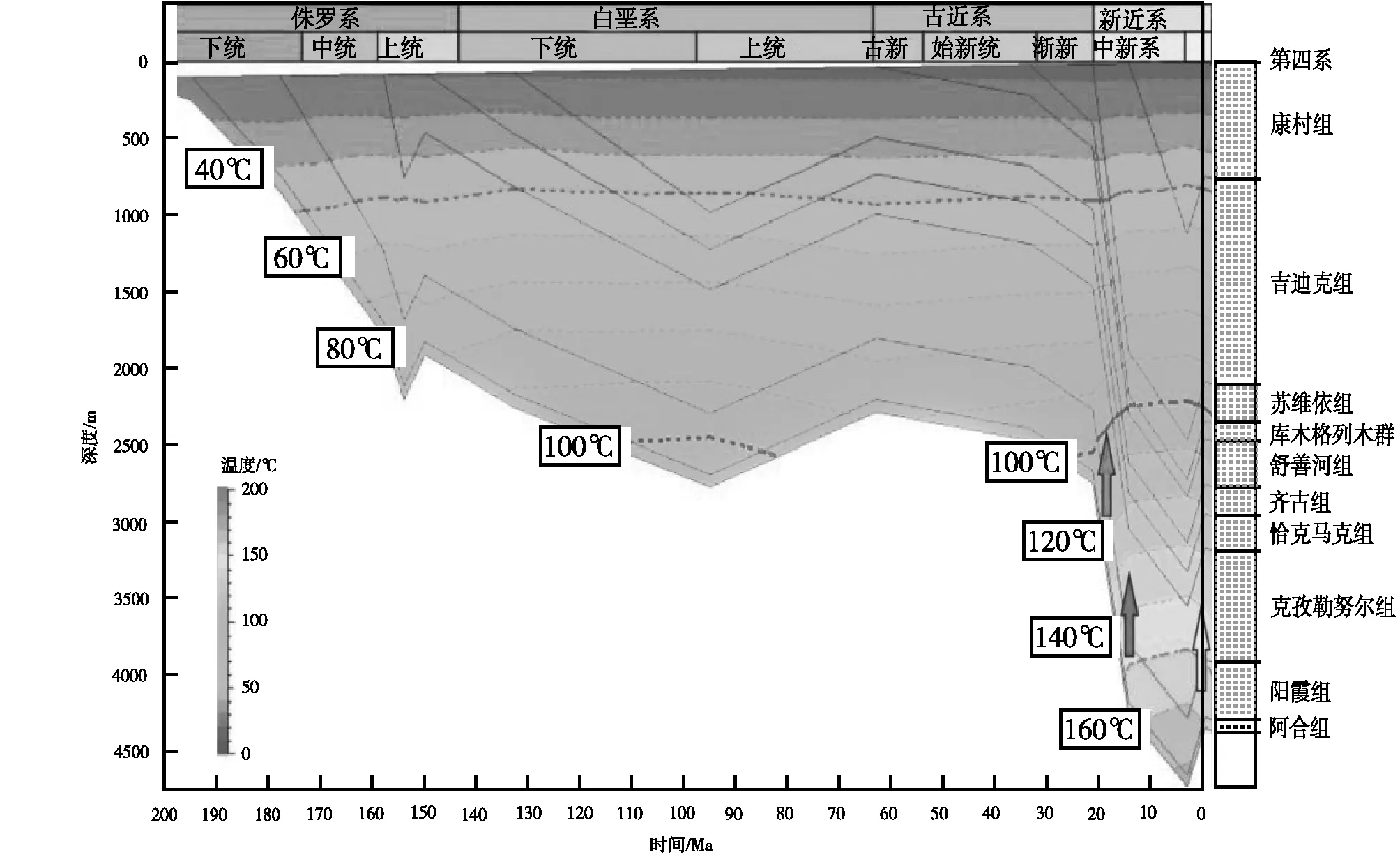

吐孜洛克构造吐孜2井侏罗系包裹体主要分布在硅质胶结物中,少量在石英裂缝和石英次生加大边中赋存,呈不规则形状独立分布,为富液的气液两相包裹体,气液比可达到5%~15%。基于包裹体岩相观察,吐孜洛克地区侏罗系包裹体具有低盐度、整体比较稳定,不同包裹体温度均一、盐度相近的特征。侏罗系包裹体在阿合组和阳霞组均一温度主要有三个不连续峰群,即90~110 ℃、130~140 ℃和150~160 ℃。利用测井、录井、地层剥蚀量等资料,分析和编制吐孜2井热史和埋藏史,结合包裹体均一温度,确定吐孜洛克构造具有3期充注的特点(见图2),即第I期是吉迪克组沉积中晚期(19~16 Ma),以原油充注为主;第II期是康村组早中期(16~12 Ma),以原油充注为主;第Ⅲ期是库车组沉积时期—第四系沉积早期(5~1 Ma),以天然气充注为主。

图2 吐孜2井埋藏史及热史恢复

2.2 吐孜洛克油气藏类型

吐孜洛克构造发育多套烃源岩,通过文献调研分析,吐孜洛克阿合组天然气主要来自三叠系烃源岩,而阳霞组及以上地层内油气主要来自侏罗系阳霞组底部碳质泥岩和煤系。侏罗系地层内共发育了三套储层:(1)克孜勒努尔组砂泥岩互层段,砂地比介于50%~80%,平均孔隙度为12%,渗透率为1~100 mD,横向延伸较差,具备形成岩性或断层岩性油气藏的条件;(2)阳霞组砂砾岩段,砂地比介于60%~92%,平均孔隙度为10%,渗透率介于1~10 mD,砂体侧接延伸性较好,具备形成构造油气藏的条件;(3)阿合组,砂地比可达到83%以上,平均孔隙度为8%,渗透率主要集中在0.01~1 mD之间,属于致密砂岩,砂岩致密关键时期为8 Ma[20-22],具备形成致密气藏的条件。同时,吐孜洛克构造内源岩和盖层具有同层的特征,即暗色泥岩或煤层既可作为烃源岩又可作为盖层遮挡油气垂向散失;而在侏罗系内源岩和储层交替发育,构成了典型“三明治结构”。

基于源岩、盖层、储层的特征,结合测井、录井、地震等资料分析,开展吐孜洛克油气藏解剖,对于阿合组致密砂岩气藏,根据致密油气藏流体分布特征,以及储层致密时期与成藏时期的先后关系,吐孜洛克构造早期形成的油气藏(以油为主),属于常规储层油气聚集成藏,后期由于压实等地质作用使储层致密化,这种类型的油藏以孤立分散形式赋存,具有明显的边底水,属于致密砂岩不连续型油藏[20,23];晚期天然气藏则是储层先发生致密化,然后在致密储层中天然气聚集成藏,这种类型油气藏,分布范围广,气水关系较为复杂,无边底水,属于致密砂岩准连续型气藏[20,23](见图3)。在阳霞组地层内主要发育断-背斜型油气藏,在克孜勒努尔组是断层岩性油气藏为主,可能存在砂岩透镜体油气藏。

图3 吐孜洛克构造阿合组致密砂岩油气藏类型模式

3 油气成藏演化过程及模式

3.1 油气成藏过程

根据吐孜洛克构造演化史,对比分析油气成藏时期与储层致密时期的关系,开展吐孜洛克油气成藏过程研究(见图4),具体如下:

图4 吐孜洛克构造油气成藏过程

(1)在吉迪克组沉积末期,三叠系和侏罗系烃源岩成熟度Ro分别是1.0%~1.2%和0.8%~1.0%,指示源岩进入成熟阶段,三叠系生成原油沿着断裂在盖层遮挡下进入阿合组内构造幅度较低的圈闭中聚集成藏;而侏罗系阳霞组底部煤系源岩生成的原油沿着岩石孔隙在浮力作用下,运移至阳霞组内圈闭中聚集成藏,二者之间具有同期不同来源的特征。

(2)在康村组沉积早中期,三叠系和侏罗系烃源岩Ro值分别是1.4%~1.6%和1.2%~1.6%,处于高成熟阶段,两套源岩生成的原油沿着断裂在阿合组、阳霞组断背斜圈闭中,以及克孜勒努尔组内断层岩性圈闭中持续充注成藏,其中阿合组内油藏为同源不同期,阳霞组内油藏为混源不同期,而克孜勒努尔组内油藏则呈现出混源同期的特征。

(3)在库车组沉积时期,储层致密演化过程,使阿合组内的原油,由常规油藏转化成致密型不连续油藏,整体上具有油水分异不明显的特征;同时三叠系和侏罗系烃源岩进入大量生气阶段,生成天然气沿着断裂进入阳霞组和克孜勒努尔组圈闭中充注成藏,天然气藏具有混源同期的特征;而来自三叠系的大量天然气沿着裂缝进入阿合组致密储层中形成致密气藏,并伴有一定的气洗作用。

3.2 油气成藏模式

据库车吐孜洛克构造油气成藏过程研究,油气成藏模式可分为两类:早期油气成藏模式和晚期油气成藏模式(见图5)。具体如下:

a 源-断-盖成藏模式 b 源-裂-储-盖成藏模式

(1)源-断-盖成藏模式:是指源岩生成的油气,沿着沟通源岩和储层的断裂向上运移,当盖层厚度大于断距时,油气侧向分流至储层内的圈闭中聚集成藏,这种成藏模式适用于早期以原油充注为主的阶段,以及晚期在非致密储层中大量天然气充注的阶段(图5a)。

(2)源-裂-储-盖成藏模式:当储层未发生致密时,烃源岩生成的油气,沿着源储之间的裂缝进入储层内,在盖层遮挡下聚集成藏;而对于致密储层而言,盖层不再起到直接的作用,源岩生成的油气沿着裂缝运移至致密储层中形成致密油气藏;这种油气成藏模式,主要适用于晚期以天然气充注为主的阶段,且油源断裂不发育的区域。

4 结论

(1)利用烃类包裹体均一温度、单井埋藏史和热史等资料,确定吐孜洛克构造具有三期成藏的特征:第I期是吉迪克组沉积中晚期(19~16 Ma),以原油充注为主;第II期是康村组早中期(16~12 Ma),以原油充注为主;第Ⅲ期是库车组沉积时期—第四系沉积早期(5~1 Ma),以天然气充注为主。

(2)基于油气成藏期与储层致密期对比分析,吐孜洛克构造阿合组油气藏类型可分为:致密砂岩不连续型油藏,具有先成藏后致密的特点,油藏以孤立分散形式赋存,具有明显的边底水;致密砂岩准连续型气藏,具有先致密后成藏的特点,油气藏分布范围广,气水关系较复杂,无边底水;阳霞组和克孜勒努尔组分别是以断-背斜型油气藏和断层-岩性油气藏为主。

(3)根据吐孜洛克构造油气成藏过程分析,油气充注表现为早油晚气的特征,明确源、断、裂、盖时空匹配关系控制油气运聚成藏,并建立源-断-盖成藏模式和源-裂-储-盖成藏模式,对于库车坳陷北部山前油气勘探具有一定的指导意义。