农业信息市场化传播动力机制研究

——以大荔模式为例*

2020-03-04臧一鸣郑满生

臧一鸣 郑满生

(1.青岛农业大学海都学院 山东莱阳 265200; 2.青岛农业大学图书馆 山东青岛 266109)

1 前言

农业信息传播是一项系统性的社会工程,它不仅涉及信息产品的研发和生产系统,还涉及包括图书馆、政府及其辅助机构、农民教育与培训机构等在内的各种社会支撑系统,此外还涉及农业企业、农村组织和农民个人等接受利用者。

从20 世纪50 年代初到80 年代末,我国专门的农业信息传播体系包括农业科研、农业教育、农技推广、农业生产资料供应四大系统。其中,农资供应系统和农技推广系统都直属于地方政府的行政系统,该系统在全国各地设立了省、地 、县、 公社四级农资供应站和农业技术推广站,进行行政化运行和管理。农业科研和农业教育虽然分属于科技和教育系统,但也在很大程度上受行政系统支配。在由此而形成的农业信息传播体系中,农业信息的生产主体和传播主体及需求主体都由不同的政府部门领导,三大主体之间既无行政隶属关系,也无经济利益牵连。

农业科研单位和高校间接受政府指派被动从事农业信息传播工作,由于缺乏利益机制的驱动导致信息传播动力不足,而农民由于没有土地生产经营权,信息需求动力同样不足。在这种传播体系下,信息产品的研发与生产及传播之间的联系被行政管理关系所取代,农业信息传播的动力机制和运行机制是在政府动力驱动下运行的。

在上述动力机制的作用下,传统农业信息传播体系的主要特点是信息产品供用的无偿性、传播过程的单向性、应用过程的强制性、传播主体的单一性。由于运行经费缺乏,服务设施及传播手段落后,导致农业信息传播体系的服务功能难以发挥,传播效率低,传播效果差。

20 世纪80 年代以后,随着我国改革开放的深入,农业信息传播体系呈现多元化发展态势,在行政化传播体系之外,市场化传播体系也成为农业信息传播的重要力量。大荔模式就是这种新型传播体系的代表之一。对这种新型的农业信息传播模式如何进行合理的引导和扶持,使之与行政化传播体系有机结合,构成一个充满市场活力的农业信息传播体系,大荔政府和信息传播企业进行了很多探索,并最终产生了令业界瞩目的效果。

大荔模式所产生的影响对农业信息传播研究提出了很多有待探讨的理论问题和有待总结的实践经验。从理论上来说,农业信息服务既有商品属性(可以限制传播使其具有竞争性)又有公共产品属性(一些人对它的利用不影响其他人的利用),这种双重属性,使它既可以是公共服务也可以是市场化服务。从实践上来说,过去的经验表明,如果按农业信息的公共产品属性,以公共服务为主加以提供,信息传播过程很容易与市场需求脱节,也很难保证服务到位。如果按它的商品属性,将其作为市场化服务来提供,现阶段我国的农民又难以接受,这也是我国很多地区农业信息服务效果不理想的一个重要原因。下文将分析大荔模式构建的动力机制,其将农业信息的公共服务与市场化服务有机结合,创建了全新的农业信息服务模式。

2 相关研究综述

大荔模式自运行以来,已有不少学者对其展开了不同角度的研究。赵海[1]指出大荔模式的成功之处在于把握住了农资销售与农业信息服务的结合点,找准了现代农业生产与农民信息需求的切入点。焦源[2]分析了农民信息需求的结构性、规模性差异,指出大荔农业信息传播机制的最大创新点在于准确把握了异质性的信息需求特征。张晓民[3]等指出大荔模式的主要创新是从供给侧结构性改革入手,建立涉农资金投入长效机制。任步学[4]则对陕西几种农业信息传播模式进行了比较研究,如大荔模式和“平利模式”,结论显示只有大荔模式有效解决了农业信息传播动力不足的问题。

智敏[5]从农业信息服务供需对接的角度,提出了农业信息服务的有效需求是供给的基本动力的观点,认为农民文化素质的高低直接影响农业信息服务的有效需求。杨慧莲[6]等认为将市场机制引入农业信息服务体系调动了传播主体的积极性,形成了有效的利益机制和激励机制。高建梅[7]等认为地方政府体制和机制改革是增强农业信息服务能力的保障,大荔模式将政府的公共服务职能与企业的经营服务职能相结合,解决农业信息传播体系的动力问题。何煜[8]等从大荔模式的内涵及企业、农民、专家、政府在农业信息传播体系中的合作机制两个方面,探索了大荔模式的动力机制。刘文沛[9]从地方政府治理机制的视角研究了大荔模式的运行机制对现代农业管理的意义,从机制的形成、制度化的运行等方面对大荔模式进行了理论探讨。文章将在上述研究的基础上探讨大荔模式动力机制的动力因素及其结构。

3 大荔模式的概念界定

3.1 农业信息市场化传播与运作

在经济学理论中,市场化是指用市场作为解决社会问题和经济问题的基本手段,把特定对象按照市场原理进行组织,利用价格机制达到供需平衡的市场状态的行为,以此实现资源和要素优化配置,从而提高社会效益,推动社会发展。根据上述原理,大荔的农业信息市场化传播是指将传统的农业信息服务体系这个特定对象按照市场原理进行重新组织,通过市场化使大荔的信息资源和劳动力要素优化配置,从而提高农业信息服务的社会效益,推动大荔农村经济发展[10]。

市场化运作是指运用市场经济规律按照企业化运营方式,有效配置企业的自有资源和社会资源,根据消费者的需求来定位企业的发展方向与方式,以实现自身效益最大化的一种运作方式,它是市场化的工具。根据这一原理大荔模式的市场化运作是指“陕西荔民农资连锁有限公司”运用市场经济规律按照企业化运营方式,有效配置企业的自有资源和社会资源,根据大荔农民的信息需求来定位企业的发展方向与方式,创建新型的农业信息传播模式——大荔模式,该模式就是在满足大荔农民信息需求的基础上,实现企业自身效益最大化的一种运作方式。

3.2 大荔模式的概念模型

大荔模式是“以大荔县命名,以陕西荔民农资连锁有限公司为平台,整合现有农业信息服务方式,整合县域农业科技信息资源的公益性服务和以市场机制为导向的经营性服务,采取县为单元、连锁经营、技企结合、密集覆盖、三级网络服务的新型科技服务体系”[11]。大荔模式的内涵是“农技农资双向服务、农资农副双向流通、农业科技双向推动”;其核心是“技企结合、技物配套、农资农技双连锁”;其实质是“公益性服务与经营性服务相结合,以经营性服务支撑公益性服务,以公益性服务带动经营性服务”[12];其表现形式是“以企业为平台,以连锁为载体,实行科技资源统筹”。

这一全新的农业信息传播模式的诞生,使农业信息服务的主体由政府过渡到了企业,使农业信息服务的运行机制由行政化运作过渡到了市场化运作,这是农业信息服务理念的重大转变。其概念模型如图1 所示:

图1 大荔模式概念模型示意图

该概念模型表明,大荔模式与传统的农业信息服务模式有两点明显的不同之处。第一是它在同一个服务体系内既能提供农业信息传播服务又能提供农资供应服务,是一种信息和物资双向连锁服务模式。其中的农业技术服务和农业生产资料销售服务为双向服务模式,被大荔人总结为“农技农资双向服务”;其中的农副产品购销流通与农业生产资料销售流通,被大荔人总结为“农副农资双向流通”;政府和企业期待这种双向服务和双向流通能推动农业生产的发展,也推动农业科学技术的发展,故被大荔人简称为“农业科技双向推动”。第二是它的发展理念,在服务方向上由政府引导,在服务形式和服务内容上由企业主导,在运作方式上按市场化机制运作。

4 大荔模式动力机制组成

动力机制是指信息传播主体参入信息传播,信息接受主体接受信息服务时的动力来源和作用方式。无论是信息传播主体还是接受主体在参入信息传播时都有一定的动力支撑才能形成动力机制,其中不同的动力来源又称特定机制的动力因素。

根据大荔模式概念模型,大荔模式的农业信息市场化传播动力机制由政府动力机制、企业动力机制、需求动力机制三部分组成。如图2 所示:

图2 大荔模式动力机制结构示意图

5 大荔模式动力机制分析

5.1 政府动力机制分析

调研显示,大荔模式中的政府动力体现在两个方面,即政策创新动力和制度创新动力。政策创新动力是指政府通过制定各种激发市场主体创新积极性、鼓励市场主体创新的政策和措施来推进企业不断创新发展。在政策创新方面,大荔县制定了《关于探索“大荔模式”拓展农业科技110 服务工作的通知》《关于推选技企结合拓展农业科技服务县乡特派员及兼职人员的通知》等一系列政策性文件,文件规定县乡农技人员在原单位隶属关系不变、原待遇不变的基础上,可以采取专职或兼职的方式参与企业的信息服务和技术服务工作。

制度创新推动力是指政府通过创新人事制度、工资制度及管理制度激发具有创新意识的人们而产生的动力。根据渭南市与大荔县两级政府制定的人事和工资制度,在大荔模式的推广中,参与到企业信息服务的各类人员,实行“三保留、两优先”,即参与大荔模式的农业技术人员“保留原事业单位工资福利不变、保留原事业单位岗位不变、保留原事业单位编制不变,对工作负责、成绩突出、农民满意的农业技术人员,优先职称晋升、优先选拔任用”[11]。在具体操作过程中采取双向选择的方式,选调理论及实践经验丰富的农业技术人员,以专职或兼职的形式进入企业开展农业信息传播服务,额外享受企业的兼职补助和下乡补贴。

政府动力机制是通过隶属关系构成的,其动力因素的作用也是通过隶属关系实现的:即县级政府动力因素——乡镇政府动力因素——行政村动力因素——用户需求动力因素。其表现形式为:县建专家团——乡设特派员——村聘联络员——农民成为用户。如图3 所示:

图3 大荔模式政府动力机制示意图

政府动力机制首先作用于县级专家团,“县级专家团”整合各单位原有的农业技术人员,围绕现代农业发展中遇到的技术问题专门负责解疑释惑。“乡镇特派员”负责本乡镇的农技推广、各种培训的组织。“村级联络员”要到农户、田间直接为农民提供面对面的服务,了解本村农民的信息需求,并及时向专家团和相关人员报告,通过整体服务网络及时将现代农业生产技术、新型生产资料和经营技术传播给本村农民,并负责组织本村农民参加培训、承担试验、示范任务。

政府动力机制是以技术服务网络团队的形式运行的,以县为单元、乡为阵地、村为终端服务站,进行信息传播和农资销售的配套服务(技物配套)。其内容是以提供优质农资新产品、优良农作物新品种、现代农业高新技术服务为核心,开展技术培训、技术咨询、示范推广。其作用是增强农业信息传播的有效性、持续性和广泛性;加快农资新产品的销售和农资使用的效果,提高农资交易的效率和质量;促进农作物新品种的引进和农业高新技术的应用,提升农业信息综合服务水平,提高农业生产者的经济效益。

5.2 企业动力机制分析

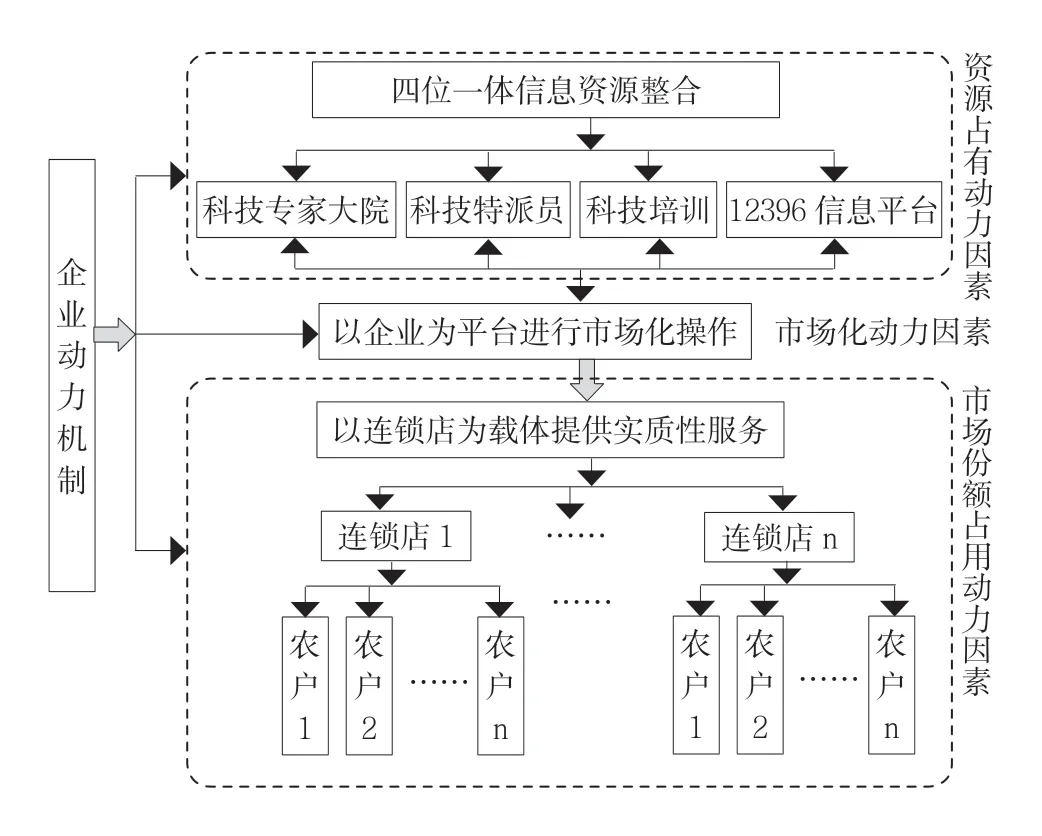

大荔模式的企业动力机制是由资源占有动力、市场化动力、市场份额占用动力构成的。如图4 所示:

图4 大荔模式企业动力机制示意图

5.2.1 资源占有动力因素

在信息社会,人力资源和信息资源都是重要的战略资源,这两种战略资源与企业的经营战略相结合,是提高企业经营绩效、促进企业发展的有效措施。在大荔模式的创建过程中,通过政府大力整合后的人力资源和信息资源,一经企业占有,便成为其重要的动力因素。

由图4 可以看出,在拥有上述资源或动力因素后,企业便产生一系列行为。首先是进行信息资源的整合,把大荔所有的农业信息资源整合到陕西荔民农资连锁有限公司这个平台上,由陕西荔民农资连锁有限公司建立科技专家大院,建立科技特派员下乡制度,建立农民培训制度,建立12396 信息服务平台并出资运行;然后以连锁店为平台对周边农户提供农业生产资料销售服务、农业信息咨询服务和农业技术指导服务[12]。

5.2.2 市场化动力因素

市场化动力是指以经济利益为核心的内生动力。“经济利益是市场得以运行的原动力,是市场机制的核心。”[13]荔民公司通过双连锁,降低了经营成本,拓展了市场空间,使得农资销售额和效益成倍增长。表1 为荔民公司2008年到2012 年的销售金额,从表1 可以看出荔民公司销售额呈逐年快速增长态势。

表1 2008—2012 年荔民公司年销售金额

实现连锁经营后,公司的固定资产也在快速增长,2007 年约为500 万元、2011 年约为2 000 万元、2012 年约为3 900 万元。公司投入的农技服务费虽然也在逐年增长,但是占公司销售额的比例在大幅下降,如2008 年公司的农技服务费用为60 万元、占销售额2.7%,2010 年公司的农技服务费用为80 万元,占销售额1.5%,2012 年公司的农技服务费用为150 万元,占销售额1.4%。

5.2.3 市场份额占用动力因素

市场份额是指某企业某一产品的销售量(或销售额)在市场同类产品中所占比重,可反映企业在市场上的地位。大荔县是典型的农业大县,农资需求量位居陕西省各县之首。但是大荔县原有的农资经销体系环节多,在农资销售过程中,由于批发商、零售商层层加价,使得农民买到手的农资价格一般比出厂价高35—45%[14];同时农资销售存在产品良莠不齐、商贩恶性竞争、农民难辨其真假等诸多问题。如果实行连锁经营,在出厂价的基础上统一加价20%左右销售,这样既可以保证产品质量降低产品价格,又可以扩大企业的市场占有率。所以,如果将农资销售与农技服务结合起来,不仅能给农民带来实惠,更能为企业带来巨大商机。因此,荔民公司将农资销售与农技服务结合起来,希望通过连锁店扩大市场占有份额。2010 年大荔县的18 个乡(镇)全部建立了农资服务中心,2010 年村连锁店为120 个,2012 年扩展到160 个。

5.3 需求动力机制分析

需求动力机制是指信息传播过程中传播主体和接受主体的动力来源和作用方式,在大荔模式中是指技术专家和农民用户的动力来源通过大荔模式这个平台相互作用而形成的需求动力机制。

5.3.1 农民信息需求动力分析

在大荔模式中,农民的信息需求动力主要来自两个方面,一是为了获得质量有保证、价格更优惠的农资产品而产生的物质产品信息需求。二是为了生产需要而产生的技术信息需求。农民通过荔民公司提供的物质产品信息服务和技术信息服务,提高了农作物的产量、提升了农产品的品质,达到了增产增收的效果,从而激发了农民的信息需求动力。如梁家村四组的一位村民申请成为荔民公司会员,将自己家的4.5 亩冬枣改为大棚冬枣,并按照公司的技术指导种植,虽然亩均投入由1 420 元增加到3 330 元,但是产量由2 600 斤提高到4 500 斤,售价从每斤1.7 元提高到4.6 元,增收效果十分显著[14]。这种信息服务产生的显著效果是农民信息需求的重要动力来源,也带动了更多的农民接受信息服务,早在2012 年年底,就有6 000 余户农民申请成为荔民公司会员。信息用户规模的扩大和农民信息需求的增强产生了强劲的信息需求动力。

5.3.2 专家需求动力分析

根据需求动力机制的定义,专家的动力来源是需求动力机制的组成部分,专家的需求动力是其参入信息传播活动的内在动力。这种动力包括三个方面。

一是自我价值实现和社会认知需求动力,即自己的潜力、才能能够得到发挥,其专业技术得到社会尊重和承认,并由此获得职称、职务、社会地位等回报。大荔模式为专家这种需求的实现提供了一个工作平台,激发了技术人员参入大荔模式信息传播活动的需求动力。二是物质需求动力,即经济收益的诉求。首先是设立大荔科学技术奖励专项基金和专利资助专项基金,用于对取得省市科技成果鉴定的新产品进行奖励、专利申请专项补助和支持专利实现产业化。其次凡是参入大荔模式信息服务的各单位技术人员原工资待遇不变,而且可以额外得到企业的固定补助、下乡补贴及稿费补贴等。这种将技术人员收入分配与工作业绩、实际贡献挂钩的目的就是激励专家积极参与农业信息服务。三是科技成果转化需求动力,即将科研成果投入实际应用的动力。对此,2015 年大荔县人民政府出台了《大荔县建设陕西省创新型试点县工作实施方案》,该方案鼓励科技人员技术入股、知识产权融资、到企业兼职任职。成果转化所需资金、市场及示范基地,由荔民公司承担,这一系列措施都可有效激发技术人员成果转化需求动力的产生。

农民需求动力的增强激发了专家参入信息传播的动力需求,两个主体的不同动力需求构成了需求动力机制,它们的相互作用进而又推动了需求动力机制的运行。

6 结语

大荔模式动力机制是集政府动力机制、企业动力机制、需求动力机制于一体的综合性机制,该机制内含了两个结合,一是政府、企业、农户和专家有机结合,这一结合的效果是使原来各单位的单项服务变为多项服务,短期行为变为长期行为。二是企业的资金支持与专家的信息传播行为相结合,这一结合的效果是从经费来源上保障了农业信息市场化传播的可持续发展。大荔模式充分发挥了政府的组织优势,企业的资金优势,专家的技术优势,把农业信息服务作为政府的重点服务内容,充分调动涉农企业、专家、村干部、农业科技示范户、农村信息联络员的积极性,形成了强有力的农业信息市场化传播动力机制。

从实际效果来看,大荔模式动力机制有效解决了农业信息传播过程中的四大难题:①事业单位有专家、有技术,缺经费, 导致信息服务缺乏经费支撑;②企业有资金,缺专家,导致信息服务缺乏人才支撑;③专家有技术,缺平台,导致信息服务缺乏政策支撑;④农民想致富,缺信息,导致农业生产缺乏技术支撑。

大荔模式通过政府的体制和政策支撑,企业的资金和物质支撑,专家的技术支撑,建立了市场化的农业信息传播动力机制。该机制使农业生产资料的市场化销售与公益性农业信息服务相结合,使政府的公共服务职能与企业的利益追求通过市场体制连为一体,有效提高了我国农业信息服务水平。