2016 年7 月华北特大暴雨过程河北南部垂直风切变观测特征

2020-03-01王丛梅李芷霞

刘 瑾,王丛梅*,耿 飞,李芷霞

(1.邢台市气象局,河北 邢台054000;2.南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心,江苏 南京210044;3.中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京100001)

垂直风切变在天气系统的演变中具有重要作用。关于热带气旋或热带扰动的很多研究表明[1-6],垂直风切变对热带气旋具有抑制作用,但是近年来也有研究发现热带气旋可以在强垂直风切变环境中发展[7-10]。从中尺度系统形成和发展的动力学机制来看,环境垂直风切变影响对流风暴的组织和演变[11-13]。Weisman 等[14]指出在给定的浮力条件下,弱垂直风切变环境产生短生命史孤立单体,低到中等垂直风切变环境产生多单体风暴,强垂直风切变环境产生超级单体风暴。高守亭等[15]指出当大气处于层结稳定和惯性稳定时,只要风的垂直切变足够大,倾斜对流环流就可以发展。Robe 等[16]研究表明,低层风垂直切变增加使对流组织成线状或弧状,低层垂直风切变是风暴发展的关键因子[17-18]。

丁一汇[19]在总结中国暴雨发生条件时,指出弱垂直风切变有利于暴雨的发生。樊李苗等[20]研究指出,纯粹产生强降水的强对流天气表现为弱垂直风切变。肖递祥等[21]研究表明,四川盆地的一些极端暴雨天气过程具有垂直风切变小的特征。罗王军等[22]研究表明,甘肃省的一次局地大暴雨是在弱垂直风切变环境下产生的。但也有一些暴雨过程发生在较强的垂直风切变环境中[23-27]。方德贤等[28]研究表明,强降水天气条件下,重庆沙坪坝风廓线雷达和陈家坪多普勒雷达观测的垂直风廓线较为一致,降水期间单一方向性风切变和低空急流的出现有利于对流维持和水汽输送。

2016 年7 月19—21 日,华北地区出现大范围暴雨,为2016 年京津冀汛期最强的一次降雨过程(简称“16·7 华北特大暴雨过程”),多站日雨量突破历史极值、出现特大暴雨,带来重大人员伤亡和经济损失,国内的专家和学者对“16·7”华北特大暴雨过程的气旋发展演变机制、极端降雨的天气学成因、地形作用以及不同数值模式的预报效果进行了分析研究,取得了一些成果[29-36],而对该过程的垂直风切变研究较少。其环境垂直风切变特征如何?对河北南部的降雨会产生什么影响?这些问题尚未见报道。邢台L 波段探空站、石家庄多普勒天气雷达站以及石家庄风廓线雷达站对此次过程中河北南部的大气进行了探测,获取了一些风场资料,这些风场资料在计算垂直风切变时是否具有一致的表现特征?本文利用获得的水平风对“16·7”华北特大暴雨过程中河北南部垂直风切变的观测特征进行了初步分析。

1 资料与方法

各类气象观测资料来源于河北省气象信息中心。高程数据来源于中国科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站(http://www.gscloud.cn)。

小时雨量数据为整点前1 h 内累计降雨量(时间均为北京时,下同)。

风廓线资料有邢台L 波段探空、石家庄多普勒天气雷达风廓线产品和石家庄风廓线雷达产品。依据《常规高空气象观测业务规范》[38]中几何高度和位势高度转换公式将邢台L 波段探空水平风对应的位势高度转换为海拔高度,利用内插的方法将不同探测手段得到的水平风的风向、风速插值到同一高度上进行风向、风速偏差的比较。

2 降雨概况

2.1 累计降雨量和最大小时雨量分布

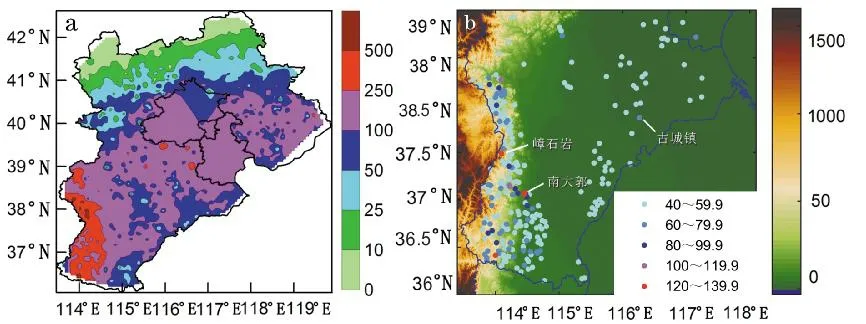

2016 年7 月18 日夜间,39°N 以南的河北省南部地区(下文简称“河北南部”)降雨逐渐开始,并不断增强,7 月20 日白天逐渐减弱。18 日20 时—20日20 时,河北南部大部分地区累计降雨量超过100 mm,西部太行山沿山一带超过250 mm(图1a),其中石家庄、邢台、邯郸的山区局地超过500 mm,最大出现在石家庄市赞皇县嶂石岩为810.2 mm。研究表明[11],几乎所有小时雨量在20 mm 以上的短时强降水事件都是由深厚湿对流产生的,本次过程中也呈现出深厚湿对流降水的特点,在河北南部,太行山沿山一带到山前平原、平原东部分布着最大小时雨量超过40 mm 的两片短时强降雨区,前者强度更强,强降雨的站点也更加密集(图1b)。前者最大小时雨量为138.5 mm,出现在邢台市市区(南大郭,19日22:00—23:00),次大值为128.1 mm,出现在石家庄市赞皇县山区(嶂石岩,19 日16:00—17:00),也就是过程累计雨量最大的位置,属极端短时强降水天气;后者最大小时雨量为64.5 mm,出现在衡水市阜成县(古城镇,20 日04:00—05:00),可见,前者最大小时雨量是后者2 倍。

2.2 降雨随时间变化特征

图1 2016 年7 月18 日20 时—20 日20 时京津冀降雨量分布(a,单位:mm)和39°N 以南河北省境内高程和最大小时雨量在40 mm 以上的雨量站分布(b)

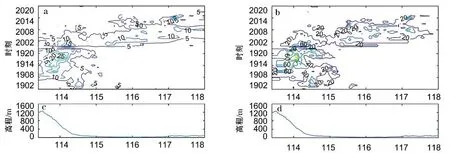

图2 河北南部36°~39°N 小时雨量经向平均值(a)和经向最大值(b)逐时变化以及高程经向平均(c,d)

2016 年7 月19 日03 时河北南部降雨开始加强,最初的强降雨区并未出现在山区,而是出现在邯郸南部114.5 °E 附近的平原地区,19 日上午强降雨区逐渐向西部山区推进,19 日11 时河北南部沿太行山区形成南北向的雨带。19 日11 时—20 日02时,强降雨区维持在西部山区到山前平原的迎风坡处(图2),多个时次最大小时雨量超过60 mm,属极端短时强降水。20 日02 时之后西部山区迎风坡降雨强度减弱,平原东部的降雨加强,强降雨区集中在平原东部,最大小时雨量超过30 mm。20 日14 时河北南部降雨强度明显减弱。从同一纬度上降雨强度(小时雨量)经向平均和最大值来看,西部山区到山区平原的降雨强度明显大于平原东部地区,这与地形的作用密切相关。另外,强降雨阶段西部山区到山前平原迎风坡处多个时次小时雨量超过60 mm,但经向平均小时雨量大部分时次低于30 mm,表明极端短时强降雨具有明显的局地性特征,这与由中小尺度系统产生有一定的关系。

3 垂直风切变观测特征

3.1 不同探测手段水平风对比

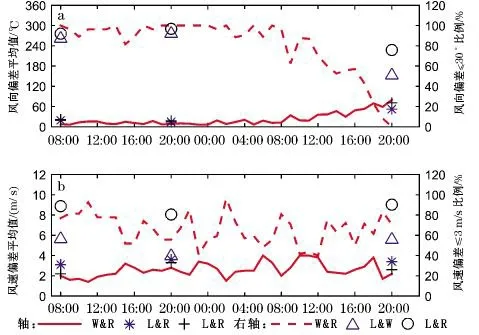

图3a 为同一时次3 种探测方式相互之间的风向偏差平均值和风向偏差低于30°的样本比例,可以看到19 日08 时—20 日11 时的大部分时次,3 种探风手段之间风向偏差平均值<30°,风向偏差低于30°的样本比例在80%以上,对应石家庄周边持续降雨阶段。20 日12 时开始,风向偏差平均值有所增大,风向偏差低于30°的样本比例有所降低,对应于石家庄周边降雨显著减弱到结束阶段。图3b 为同一时次的风速偏差平均值和风速偏差低于3 m/s 的样本比例,可以看到19 日08 时—20 日20 时,3 种探风手段之间风速偏差和风速偏差低于3 m/s 的样本比例在不同降雨阶段没有表现出明显的变化趋势,大部时次风速偏差平均值在2~4 m/s。因此,在本次降雨过程中,3 种探风方式得到的高空风具有一定的一致性。

3.2 水平风深层垂直风切变变化特征

图3 19 日08 时—20 日20 时石家庄风廓线雷达(W)、石家庄多普勒天气雷达风廓线(R)和邢台探空(L)对比

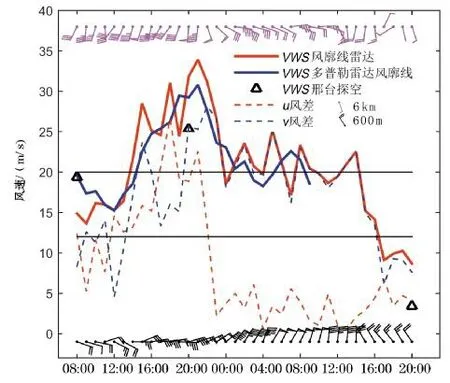

俞小鼎[39]将0~6 km 深层垂直风切变(Vertical Wind Shear,简称“VWS”)矢量大小划分为3 个等级表征其强度:低于12 m/s 属较弱垂直风切变,12~20 m/s 属中等偏上强度垂直风切变,超过20 m/s 属较强垂直风切变。利用石家庄风廓线雷达、石家庄多普勒天气雷达风廓线整点时刻和邢台探空站600 m、6 km 处的水平风计算VWS,并按照上述划分将VWS 描述为弱、中等、强三等。3 种不同探测手段计算的河北南部0~6 km 深层VWS 具有一致的变化规律(图4)。在降雨初始阶段,VWS 为中等大小。在太行山迎风坡处强降雨阶段,环境风维持着强的VWS,且强度处于最强阶段,邢台探空、石家庄多普勒天气雷达和石家庄雷达风廓线产品计算得到的VWS 最大分别达到25.3、30.8、33.9 m/s(相当于4.7×10-3、5.7×10-3、6.3×10-3s-1)。当VWS 减弱到20 m/s 左右时,对应于迎风坡处降雨强度较之前减弱,平原东部降雨强度较强;河北南部降雨逐渐减弱的时段对应的VWS 也在减弱,降雨结束时,VWS 为弱垂直风切变。

图4 不同探测手段计算VWS、石家庄风廓线雷达600 m 和6 km 处风向风速随时间变化

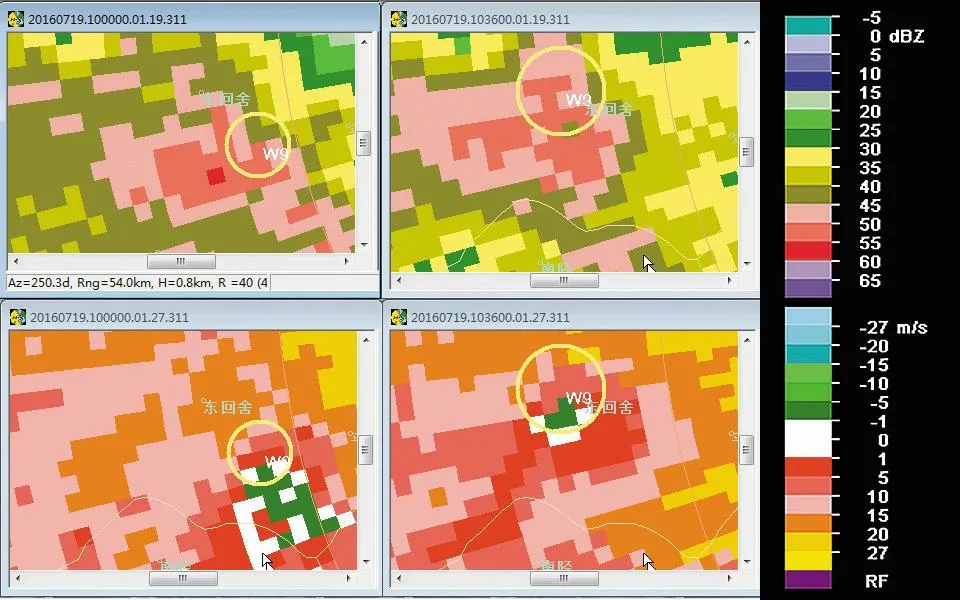

“16·7”华北特大暴雨过程中呈现出显著的对流性强降雨特点[11],在河北南部,分布着最大小时雨量超过40 mm 的两片短时强降雨区,部分站点最大小时雨量超过100 mm。研究表明[11-13],垂直风切变影响对流风暴的组织和演变,强垂直风切变使对流呈现更高度的组织性,在强垂直风切变作用下更容易导致中γ 尺度涡旋形成,产生更强的上升运动。在一些强降水事件[11,40]中,强垂直风切变使对流增强,产生更强的上升运动,进一步使降雨增强。“16·7”华北特大暴雨过程中,石家庄多普勒天气雷达在河北南部多个时次识别出中γ 尺度涡旋(切变)。图5 中标号为W9 的单体即为中γ 尺度强对流单体,19 日18:00—18:36 伴随有中γ 尺度涡旋(切变),其附近的东回舍观测到的最大小时雨量为109.7 mm,出现在19 日18:00—19:00,即W9 强对流单体影响阶段,此时也对应于环境强垂直风切变阶段。可见,“16·7”华北特大暴雨过程中,河北南部强垂直风切变环境有利于本次降雨过程中的对流性增强,甚至产生了中γ 尺度强对流单体,增强的上升运动利于降水的进一步增强。

石家庄风廓线雷达数据时间分辨率和各层水平风数据的获取率较高,因此利用其600 m 和6 km处风的变化来分析引起上述深层垂直风切变变化的原因(图4)。19 日08 时—19 日21 时,低层600 m处维持的偏东风风速不断增大,同时中层6 km 处维持西南风且风速不断增大,两层次之间的u 风差和v 风差均在增大,引起VWS 不断增强,同时低层偏东风的增大也增强了迎风坡处的水汽输送,利于地形辐合抬升作用的增强,对应于迎风坡处降雨增强。19 日22 时—20 日10 时,VWS 由30 m/s 以上逐渐降低到20 m/s 左右,此时低层600 m 处偏东风维持在较高风速,部分时次风速仍在20 m/s,中层6 km 处风向由西南风逐渐转为偏东风,两层次之间的u 风差明显减小,引起深层垂直风切变减小,而此时迎风坡处降雨强度较之前有所减弱。20 日11 时之后,两层次的风速均有所减小,v 风差也逐渐减小,VWS 逐渐减弱到弱垂直风切变等级。

图5 7 月19 日18:00、18:36 石家庄多普勒天气雷达0.5°仰角径向速度和反射率因子

综上可知,3 种探风方式给出的VWS 的变化特征具有一致性。河北南部强降雨发生在强VWS 环境中,强VWS 环境有利于本次过程中对流的增强,对上升运动和降水的增强产生积极作用。其中3 种探风方式给出的VWS 在迎风坡处最强降雨阶段超过25 m/s,如此强的VWS 缘于u 风差和v 风差同时增强。随着偏东风层次增厚,6 km 处由西南风转为东南风,u 风差迅速减小,强VWS 由25 m/s 的强度降至20 m/s,对应于山区降雨强度明显减弱。

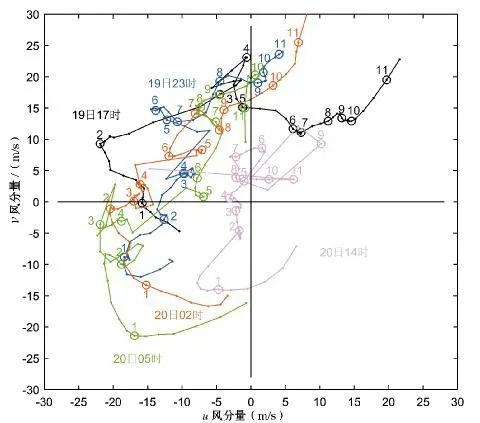

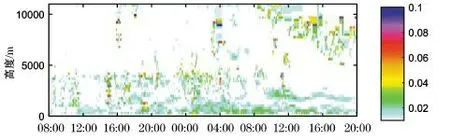

3.3 风廓线雷达逐层水平风垂直风切变和切变矢量变化特征

从河北南部不同降雨阶段石家庄风廓线雷达高空水平风随高度变化(图6)来看,无论是西部山区到山前平原,还是平原东部,水平风垂直切变矢量在强降雨阶段基本表现为单一方向顺时针切变;而在河北南部降雨结束阶段,水平风垂直切变矢量在垂直方向上变化复杂,2 km 以下的低层,呈顺时针切变,2~6 km 的风切变方向变化较为杂乱,6 km 以上则基本表现为逆时针切变,垂直风切变矢量大小也明显减小,由此可见,本次降雨过程中,水平风垂直切变矢量在垂直方向表现为单一方向顺时针切变的风场环境对强降雨有积极作用。利用石家庄风廓线雷达逐240 m 高度间隔的水平风计算相邻层次之间的水平风垂直风切变,得到水平风垂直风切变大小随高度的分布(图7)。与上文仅用两层水平风计算的0~6 km 的垂直风切变相比,大部时次计算得到的6 km 以下的最大垂直风切变的数量级要大出1 个数量级,个别时次甚至大出2~3 个数量级,而原因在于风随高度的变化并非线性,文中计算深层垂直风切变和各层风切变用的高度差分别为5 400 m和240 m,高度差作为分子相差1 个数量级,而风速差的数量级却没有那么大,因此,用这两种高度差计算的垂直风切变强度不宜放在一起直接比较大小。从垂直风切变大小随高度的分布来看,大的垂直风切变分布在低层1~4 km,在西部山区强降雨阶段,低层的垂直风切变显著增强,最大垂直风切变达到1.15 s-1(19 日15 时),直到20 日05 时,低层仍维持较强的垂直风切变。20 日05 时之后,低层垂直风切变明显减弱,对应于河北南部降雨减弱到结束的阶段。

图6 7 月19 日17、23 时,20 日02、05、14 时风廓线雷达水平风矢端随高度变化

图7 7 月19 日08 时—20 日20 时石家庄风廓线雷达水平风垂直风切变随高度分布(单位:s-1)

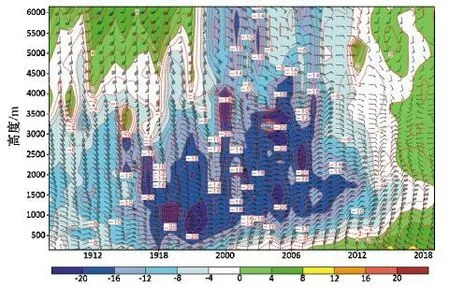

3.4 水平风垂直分布

从河北南部石家庄风廓线雷达高空水平风u 风分量垂直分布(图8)和降雨分布的逐时变化(图2)来看,19 日08 时开始,随着黄河气旋移动和发展,河北南部偏东风厚度不断增厚,逐渐向高空伸展,从19 日15 时—20 日11 时河北南部逐时最大东风分量持续超过16 m/s。在19 日23 时,偏东风伸展高度超过6 km,偏东风气流的增厚,有利于引导气流的东风分量增大,降雨云系随引导气流向山区方向移动,迎风坡处多站连续4~5 h 出现雨强超过20 mm/h的强降雨。19 日08 时开始,太行山脉高度以下的东风不断增强,在迎风坡出现风速的辐合,有利于迎风坡处降雨的进一步增强,19 日11 时迎风坡处降雨强度开始明显增大,对应于太行山脉以下最大东风分量开始增加到8 m/s 以上且持续增强,至19 日19时东风分量达到最大为28 m/s,出现在1 km 高度上。20 日01 时自近地面开始转为偏北风,偏北风厚度自地面逐渐向上伸展,东风分量逐渐减小,迎风坡处辐合减弱,同时最大东风分量所处的高度也明显增高,也可引起迎风坡辐合减弱[41],西部山区和山前降雨逐渐减弱。孙继松[41]研究表明,当东风气流随高度减弱时,有利于在地形迎风坡处形成水平辐合,迎风坡的上升速度取决于低空最大东风层的风速大小和山体的坡度,从36°~39°N 高程平均(图2)来看,河北南部山区海拔高度自东向西总体呈升高趋势,最高超过1 200 m,事实上部分山峰海拔高度超过1 500 m。本次过程中从19 日11—23 时,1 500 m高度以下多个时次出现东风分量随高度减小的层次,有利于迎风坡辐合。

图8 7 月19 日08 时—20 日20 时石家庄风廓线雷达6 km 以下水平风(风标)和u 风分量(填色)垂直分布(单位:m·s-1)

4 结论

通过对“16·7”华北特大暴雨过程中河北省南部地区小时雨量、高空风垂直分布以及降雨不同阶段水平风的垂直变化特征分析,得出以下结论:

(1)河北南部,太行山沿山一带到山前平原、平原东部分布着小时雨量在40 mm 以上的两片短时强降雨区,前者降雨强度更强,强降雨的站点也更加密集,最大雨强是后者的2 倍,这与地形作用密切相关。极端短时强降雨具有明显的局地性特征,这与由中小尺度系统产生有一定关系。

(2)在本次降雨过程中,不同探风方式得到的河北南部的高空风以及垂直风切变变化特征具有一定的一致性。河北南部强降雨发生在强深层垂直风切变环境中,强垂直风切变环境有利于本次过程中对流的增强,对降水的增强产生积极作用。其中山区和山前平原出现强降雨阶段,3 种探风方式给出的0~6 km 深层垂直风切变在最强降雨阶段超过25 m/s。如此强的垂直风切变缘于u 风差和v 风差同时增强,偏东风层次伸展到6 km,u 风差迅速减小,对应于山区降雨强度明显减弱。

(3)水平风随高度变化无论是西部山区到山前平原的强降雨阶段,还是平原东部强降雨阶段,水平风垂直切变矢量基本上表现为单一方向顺时针切变,且低层风垂直切变较大。垂直风切变大小随高度的分布表明,大的垂直风切变分布在低层1~4 km,在西部山区强降雨阶段,低层的垂直风切变显著增强。河北南部降雨减弱到结束的阶段,对应于低层垂直风切变明显减弱。水平风垂直切变矢量基本上表现为单一方向顺时针切变,且低层风垂直切变较大的环境对强降雨有积极作用,而其动力学作用机制有待进一步研究。

(4)u 风分量的垂直分布表明,太行山脉高度以下的东风不断增强,最大东风分量达到8~28 m/s,有利于山区和山前降雨的增强。另外,在山区和山前强降雨阶段,1 500 m 高度以下在多个时次上也出现东风分量随高度减小的层次。