土地利用碳排放与经济增长脱钩分析

——以天津市滨海新区为例

2020-02-29李雪梅周文华

李雪梅,周文华

(天津城建大学 经济与管理学院,天津 300384)

土地利用变化是人类与地球环境进行物质、能量交互作用的重要表现,它不仅影响陆地生态系统的地理分布格局及其生产力,客观反映人类改变地球生物化学循环、生态系统的结构和功能及产品和服务的供应,而且再现了陆地表面的时空变化过程[1].土地碳排放强度变化是土地利用变化所引起的生态效应之一,由于土地利用方式的改变,释放到大气的CO2数量相当于人类活动引起的总排放量的三分之一,成为仅次于化石能源燃烧的第二大温室气体排放源[2-4].

由于土地利用变化导致碳排放变化的作用机理复杂,不确定因素较多,因此这一领域研究成为全球变化的研究热点之一.目前,对土地利用变化与碳排放的关系大多关注于土地利用的碳排放效应或土地利用碳排放的影响因素和时空演变[5-8];而对碳排放与经济增长的关系研究,一般从定性和定量两个维度来分析,用定性方法分析经济增长过程中碳排放增加的原因与对策,或将碳排放量结合经济指标(GDP 等)进行定量分析[9]. 在定量方法的选择上环境库兹涅兹法以其善于识别污染物与经济增长之间的关系在碳排放与经济增长关系研究中应用较多,为区域碳排放提供了重要理论支撑,但是这种方法忽略了碳排放和经济发展之间存在的非耦合现象,难以有效识别碳排放与经济矛盾所处的具体阶段[10-11]. 土地利用变化在全球碳循环中的作用突出,研究经济增长、土地利用变化与碳排放之间的关系对实现经济脱钩、调整区域发展战略、削减区域温室气体排放具有重要意义.

因此本文借鉴经济合作与发展组织(OECD)用来描述阻断经济增长和资源消耗、环境污染之间关系的脱钩理论来研究土地利用碳排放与经济增长的关系. 脱钩就是使具有响应关系的两个或多个物理量之间的相互关系不再存在.目前脱钩理论在资源消耗与经济增长、能源消费与经济发展、交通量与经济发展、环境污染与经济增长关系等方面已有应用[12-15],在土地资源领域也有对耕地变化与经济增长、建设用地变化与经济增长的关系进行脱钩分析的案例.诸多已有研究表明应用脱钩理论可以建立资源消耗与经济增长之间的关系,其研究成果可以用来指导经济与资源环境之间的协调发展,因此本文选择经济发展和土地利用变化都具有典型性的天津市滨海新区作为研究区,研究其土地利用碳排放与经济增长之间的脱钩关系.

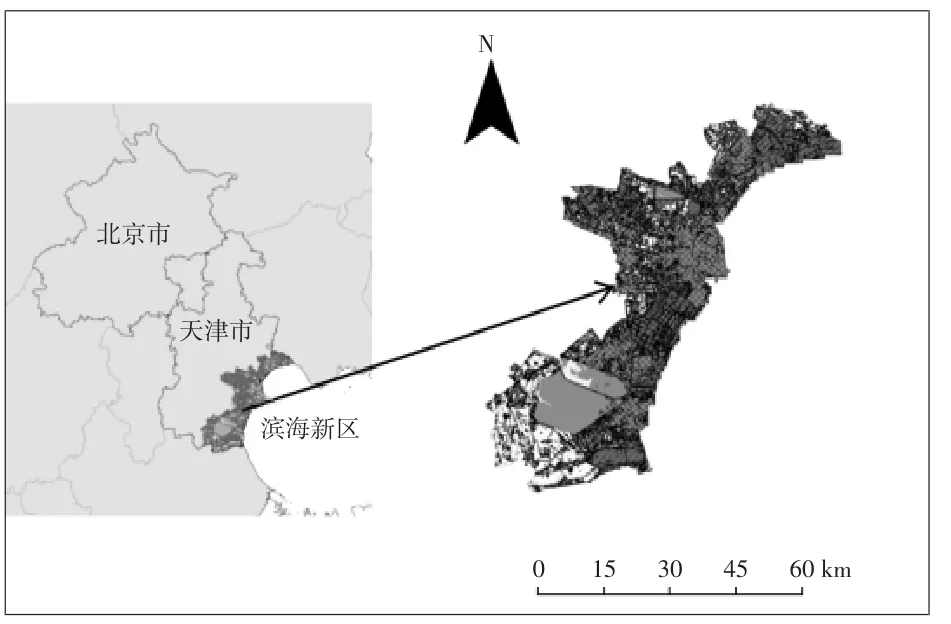

1 研究区概况

天津滨海新区成立于1994 年,处于华北平原东北部,海河流域下游,濒临渤海,地理坐标位于38°40′~39°00′ N,117°20′~118°00′ E. 本文研究空间范围涉及天津市塘沽、汉沽、大港三个滨海区的全部用地2 203 km2,东丽区无暇街、津南区葛沽镇两个行政区部分用地67 km2,共2 270 km2(见图1),研究时间跨度为1995 年至2017 年.

图1 滨海新区地理位置图

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

研究区经济增长指标选择滨海新区GDP,数据来源于1998—2013 年《滨海新区统计年鉴》.研究区土地利用数据选取1995 年Landsat TM 影像(分辨率30 m×30 m)、2004 年土地利用现状图、2008 年 Landsat ETM影像(分辨率30 m×30 m)、2012 年TM影像(分辨率30m×30m)和2017 年TM影像(分辨率30m×30m).

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用变化研究方法

研究期土地利用数据基于遥感影像,遥感影像经过辐射校正,在遥感分析软件ERDAS IMAGINE9.0 中进行解译.根据《土地利用现状分类》国家标准,结合滨海新区的特点,将研究区分为农用地、建设用地、水域、林草地、盐田和未利用地6 类土地利用类型,其中未利用地包括沼泽地.解译方法采取监督分类方法,然后将解译结果导入地理信息系统软件ARCGIS10.2,对解译结果进行目视更正,得到滨海新区土地利用变化数据.同时基于ARCGIS10.2 获取土地利用转移矩阵来分析研究期内各类土地利用类型增加与减少的来源.

2.2.2 土地利用碳排放计算方法

这里计算的土地利用碳排放是指土地利用直接碳排放,即是由于LUCC 导致了生态系统类型的更替和土地经营管理方式的转变,从而造成的碳排放量的变化.计算公式如下[16-17]

式中:Ec为总碳排放量;ei为第i 种土地利用类型产生的碳排放(吸收)量;Ai为第i 种土地利用类型面积;Bi为第i 种土地利用类型的碳排放(吸收)系数[18-20](见表 1).

表1 不同土地利用类型碳排放系数t/km·2a

2.2.3 脱钩方法与脱钩程度

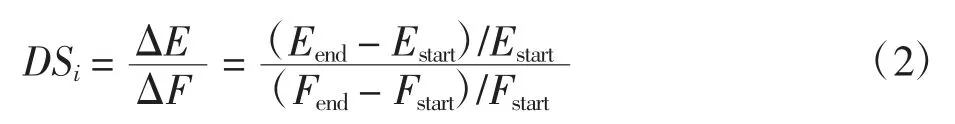

本文采用脱钩指数来描述脱钩的状况.脱钩指数(DSi)是指一定时期内土地利用碳排放量变化的速度与经济规模(GDP)变化的速度之比.脱钩指数的计算公式[10,13]为

式中:DSi为第i 个研究期脱钩指数;ΔE 为第i 个研究期土地利用碳排放变化指数;ΔF 为第i 个研究期GDP 变化指数.

DSi≥1 时,土地利用碳排放量增速与经济增速同步,或快于经济增速,称为绝对挂钩.0 <DSi< 1 时,土地利用碳排放量增速慢于经济增速,即相对脱钩现象出现. 当DSi=0 时,说明在经济持续增长的情况下,土地利用碳排放量不变.

由于滨海新区经济发展趋势良好,ΔF 不存在小于0 的情况,因此对脱钩程度的判别,本文借鉴盖美[21]等曾经采用的标准,把判别标准分为绝对脱钩、相对脱钩、绝对挂钩3 种类型,同时弱化绝对脱钩和绝对挂钩的划分而加强相对脱钩的划分,以0.25 作为脱钩程度的区间划分标准,将相对脱钩划分为四级相对脱钩程度,如表2 所示.

表2 土地利用碳排放与经济增长脱钩程度判别标准

3 结果与讨论

3.1 研究区土地利用变化情况

在对遥感图像进行解译后得到5 期滨海新区土地利用类型图(见图2),分别统计1995 年至2017 年各土地利用类型面积如图3.

图2 滨海新区1995 至2017 年土地利用变化图

图3 滨海新区1995—2017 年各类土地利用变化

图3 显示研究区在1995 年至2017 年耕地面积逐年减少,由1995 年的740.1 km2减少到2012 年的411.05 km2. 建设用地在研究期内显著增加,建设用地面积从 1995 年的 356.55 km2增至 2017 年的1 050.66 km2,尤其是2004 年之后增长速度加快,这是由于滨海新区在2006 年被纳入国家战略发展计划后,经济进入一个飞速发展时期,而经济的迅速发展直接导致对建设用地需求的增加.水域、未利用地在研究期内也整体呈现减少趋势,截至2017 年未利用地的面积仅存5 km2左右,盐田面积基本稳定,林草地面积变化并不显著,但是类型却从以1995 年的草地为主逐步转变为2012 年的以林地为主.为深入了解各类用地的转换方向,利用ARCGIS10.2 获取研究区1995 至2017 年的土地利用转移矩阵(见表3).

表3 滨海新区1995-2017 年土地利用转移矩阵 km2

由表3 可知,滨海新区在1995 年至2017 年建设用地增加了694.11 km2,新增建设用地主要来源于耕地(322.69 km2)、盐田(126.67 km2)和水域(150.84 km2),表明研究区在经济发展的同时一方面将大量的盐田、未利用地等荒芜的土地转变为经济价值更高的建设用地,另一方面也占用了大量宝贵的耕地;相对建设用地的增加,耕地面积则迅速减少,减少的耕地大部分转变为建设用地(322.69 km2),也有部分转变为林草地(30.89 km2)和盐田(27.96 km2)等;水域、盐田和未利用地分别有150.84 km2、126.67 km2和84.02 km2的土地转变为建设用地,可以说在研究期内新增建设用地主要来源于耕地、其次为水域、盐田和未利用地.

3.2 土地利用碳排放与经济增长脱钩关系

由滨海新区研究期内各年各类土地利用面积数据和公式(1)、公式(2),得到研究区各研究期土地利用碳排放量,以及各研究期内由土地利用变化引起的碳排放量与经济增长之间的脱钩关系,同时为解读经济发展与各类用地碳排放之间的关系,又分别计算各年各类用地的碳排放量以及各研究期内各类土地利用变化引起的碳排放量与经济增长之间的脱钩关系(见图4).

图4 各类用地碳排放量与经济增长脱钩关系

1995 年耕地碳排放在整个研究期内与经济增长是绝对脱钩关系,未利用地碳排放在2004 年之后与经济增长关系为绝对脱钩,表明滨海新区在研究期内经济快速增长的同时,耕地和未利用地面积一直在减少.建设用地碳排放、总土地利用碳排放与经济发展之间脱钩关系在整个研究阶段完全一致,而且建设用地的碳排放对总土地利用碳排放的贡献最大,在不同研究阶段建设用地的碳排放量均在总碳排放量的98%以上.四个研究阶段土地利用碳排放与经济增长的脱钩指数分别为相对脱钩Ⅰ级、相对脱钩Ⅲ级、相对脱钩Ⅰ级和绝对挂钩,整体而言1995 年—2012 年间研究区经济发展初期阶段对土地尤其是建设用地依赖程度较大,经济发展到一定阶段后对土地的依赖程度降低,2012 年后出现绝对挂钩.

滨海新区1994 年正式成立,1995 至2004 年间经济刚处于起步阶段,GDP 由1995 年的241.64 亿元增长至2004 年的1 323.26 亿元,期间耕地面积减少155.59 km2,建设用地面积增加85.91 km2,土地利用变化并不显著,因而由土地利用变化引起的碳排放量的变化也不明显,期间滨海新区土地利用碳排放与经济发展之间的脱钩指数为0.06,几乎接近于0,该研究阶段经济的发展没有过多依赖土地利用的变化.

2004 至2008 年间建设用地面积快速增长,由2004 年的 399.54 km2增加至 2008 年的 732.24 km2,建设用地碳排放量从2004 年的222.94 万t 增长至2008 年的408.58 万t,该研究阶段建设用地碳排放与经济发展脱钩指数为0.528,总土地利用碳排放与经济发展脱钩指数为0.521,均为相对脱钩Ⅲ级,是相对脱钩程度最严重的一个阶段.在该阶段滨海新区GDP由2004 年的1 323.26 亿元增至2008 年的3 102.24亿元,同时土地利用方式也发生巨大变化,大量农用地、未利用地、盐田等用地方式转变为建设用地.相对脱钩Ⅲ级表明该阶段的经济发展对土地的依赖程度很高,尤其是依赖于建设用地面积的增加,可以说该研究阶段经济的发展以大量的农用地、未利用地等土地资源转为建设用地为代价.

在经历经济严重依赖建设用地增长的阶段后,滨海新区制定了包括严格保护耕地、以填海造地的方式来增加土地面积等发展规划,并在2008 年之后取得一定成效. 2008—2012 年,总土地利用碳排放和建设用地碳排放与经济发展脱钩指数均为0.09,脱钩程度为相对脱钩I 级,经济发展对建设用地的依赖程度比2004—2008 年期间降低.说明在一系列保护土地资源的可持续发展以及低碳发展策略实施后,以牺牲耕地为代价的经济发展趋势得以缓解,在正确的发展模式下,经济增长可以逐步实现与土地利用相脱钩.

2016 年政府对天津市滨海新区GDP 进行调整,滨海新区经济增速放缓.截至2017 年滨海新区碳排放增速与经济增速幅度一致.2012—2017 年滨海新区总土地利用碳排放与经济发展的脱钩指数为1.01,脱钩程度为绝对挂钩.碳排放强度与经济的同步增长,直接反映就是滨海新区经济发展对土地利用的依赖很强,主要是耕地、未利用地面积的减少以及建设用地和盐田数量的增多.土地利用碳排放和经济增长的理想趋势是土地利用碳排放量随经济增长而减量.虽然滨海新区处于绝对挂钩,但不可忽视的是滨海新区林草地面积不断增大,其经济发展在不断寻找降低环境冲击的策略.

4 主要建议

利用脱钩指数对滨海新区1995 年至2017 年总土地利用及各地类碳排放与经济发展脱钩关系进行分析后得到以下结论并提出相应建议.

(1)滨海新区占据天津市双核发展的优势,一系列政策和项目促使其经济不断发展,其中滨海新区生态环境区建设、生态走廊建设更是社会关注的焦点.2016 年天津市进行经济调整,2012—2017 年表现为绝对挂钩,脱钩程度受宏观经济环境与政策调控变化明显. 2017 年后天津市更应把握经济稳定发展的契机,推行低碳经济,加强城市绿化建设,有条件地区对未利用地的开发优先考虑绿化,其次综合运用多种技术手段对盐碱地进行生态治理和修复,即可满足减碳、景观等多方面建设需求.

(2)研究期内滨海新区经济发展与土地利用碳排放脱钩关系主要表现为相对脱钩. 其中2004—2008年为相对脱钩程度最高的阶段Ⅲ级.分析滨海新区土地利用碳排放和经济发展的脱钩关系,表明整个研究期内均表现为经济发展对建设用地依赖程度最高,滨海新区的经济发展以消耗农用地、未利用地等土地资源为代价.为降低经济增长对建设用地的依赖性,建议研究区在今后的发展中,应增强建设用地利用的强度和集约程度,加强对农用地和湿地的保护,提高单位建设用地面积GDP,扭转以农用地转为建设用地来推动经济增长发展的态势.

(3)土地作为产业的载体,其利用方式的转换能够改变产业的能源消耗结构,从而改变碳排放量,因此在提高土地集约度的同时,还应注重对产业结构的优化与调整,支持战略新型产业的发展,注重研究区低碳城市的建设,在土地利用以及产业规划中融入低碳理念.此外依靠科技进步降低能源碳排放强度,在提高能源利用效率的同时转变能源消费结构进而降低经济发展与土地利用碳排放的脱钩程度,实现低碳生态城市的建设与发展.

(4)协调经济增长和碳排放的关系是实现低碳经济发展目标的关键.城市发展规划、土地利用总体规划、生态规划等多规融合为统筹经济发展、土地利用和碳排放之间的关系创造了良好的条件.深入推进多规合一,明确发展边界、控制用地规模、保留规划弹性空间及协调多方利益,建立统一信息管理平台以实现优化产业布局、有效配置土地资源和绿色经济发展的目标.