负压封闭引流术对胫骨骨折术后感染患者炎性因子及微循环的影响

2020-02-27姚金池杨春露韩忠孝索骥郜红韦王兆宁卢赛

姚金池 杨春露 韩忠孝 索骥 郜红韦 王兆宁 卢赛

作者单位:110044 沈阳,武警辽宁省总队医院骨科

胫骨是人体下肢重要的承重骨之一。从人体形态学来说,胫骨骨干从上至下由三棱形逐渐变化为四边形,结构的变化决定其中、下部分是骨折的好发区域;尤其是胫骨下部1/3区域,由于缺乏肌肉附着而血供较少,因此一旦此处发生骨折容易出现延迟愈合[1]。感染是胫骨骨折常见的术后并发症之一,感染不仅进一步导致骨折愈合时间延长,还可能导致组织损伤,甚至发展为慢性骨髓炎,不利于术后康复[2]。负压封闭引流技术(VSD)是一种全新的治疗技术,通过人为营造密闭空间并利用负压进行引流,可在控制创面感染的同时排出坏死渗出组织,加快愈合[3]。然而,目前有关VSD的报道多集中于症状的缓解[4]。因此,本研究旨在从炎性因子和微循环的角度探讨VSD对胫骨骨折术后创面感染的改善作用。现报告如下。

1 资料与方法

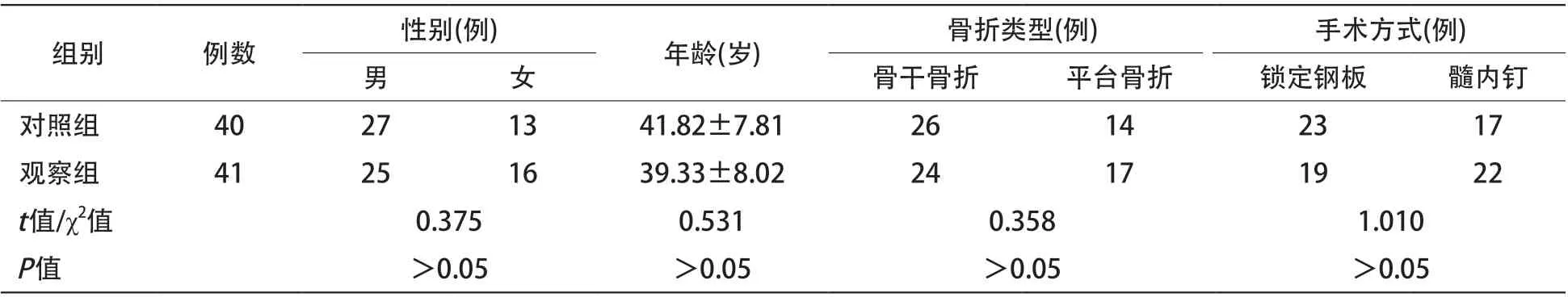

1.1 一般资料 选择2016年1月—2018年12月我院收治的胫骨骨折术后出现创面感染的患者81例。纳入条件:单侧胫骨骨折;接受手术治疗;术后创面感染程度为轻、中度,但未进行二次手术;未合并全身感染性疾病。排除条件:胫骨骨折经保守治疗,或保守治疗失败后再次手术;感染程度严重,不适合行VSD治疗;合并患侧肢体血管性疾病;无意愿参与本研究[5]。采用随机数字表法将入组患者分为对照组40例和观察组41例。两组患者各项基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。本研究已经我院伦理委员会批准,并且履行入组前告知义务。

1.2 治疗方法 首先,根据创面感染情况确定引流管长度,使引流管的各个侧孔位于VSD材料内。之后,将VSD材料置入被引流区,保证其与创面充分接触无空隙。然后,采用“叠瓦法”从健康皮肤开始逐层逐片粘贴半透膜,并以“戳孔法”封闭引流管。最后,连接负压装置,VSD设置完成[6]。

1.3 研究方法 对照组对感染创面采用常规处理措施,观察组采用VSD方法进行治疗。比较两组治疗前后炎性因子和微循环指标变化情况,时间点选择为治疗前和治疗1周后。

1.3.1 炎性因子检测 采用酶联免疫吸附法(ELISA)进行检测。以晨起、静息、空腹状态下外周血10~15 mL作为标本。将外周血存放于抗凝管中,摇匀后待测;常规转速3 000 rpm离心10 min,以无菌吸管分离上层血清。检测指标包括细胞间黏附因子-1(slCAM-1)、可溶性血管细胞黏附因子-1(sVCAM-1)和核因子κB(NF-κB);检测方法参照对应试剂盒说明[7]。

1.3.2 微循环状态评价 微循环评估采用甲襞微循环检测仪。检测患者患侧肢体甲襞微循环各项指标变化情况,如流态积分、管襻积分、襻周积分,并计算总积分;相应分数由仪器软件自动计算生成[8]。

1.4 统计分析 以SPSS 30.0软件作为数据处理工具,计量资料以均数±标准差表示,以两样本均数t检验作为组间比较方法;计数资料以构成比表示,以χ2检验作为组间比较方法。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 两组炎性因子比较 治疗前,两组slCAM-1、sVCAM-1和核因子κB水平差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组slCAM-1、sVCAM-1水平低于对照组;而核因子κB水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 两组微循环比较 治疗前,两组流态积分、管襻积分、襻周积分和总积分差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组流态积分、管襻积分、襻周积分和总积分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

胫骨骨折的主要诱因多为高能量暴力损伤,如跌倒、高处坠落和交通事故均为胫骨骨折的常见原因。由于胫骨的特殊解剖结构和外力致伤原因,骨折多为粉碎性;加之胫骨营养血管较少,一旦发生骨折容易出现延迟愈合。从临床实践来看,胫骨表面附着组织较少,骨所处位置较为表浅,因此胫骨骨折多伴有皮肤剥脱伤、组织缺损等,这也给术后创面感染埋下隐患[9]。

VSD是在传统引流术基础上发展起来的一种新技术,于1992年由德国乌尔姆大学Fleischman博士所创造,并于1993年开始在骨科推广应用[10]。VSD内含特殊敷料,可对软组织或肌肤缺损创面行填充或覆盖,随后以生物半透膜行封闭,建立封闭空间,最后将引流管同负压源相接通,以促进术后坏死和渗出物的排出[11]。目前,有关VSD的在骨科领域的研究多主要集中于症状缓解方面,少见有关炎性因子和微循环的角度报道。因此,我们开展本项研究以期进一步探讨VSD的应用价值。

本研究中,我们以胫骨骨折患者作为研究对象,以slCAM-1、sVCAM-1、NF-κB作为炎性因子评估指标,并以甲襞微循环检测仪作为评估微循环的工具,对VSD的应用效果作深入探讨。结果显示,观察组slCAM-1、sVCAM-1水平低于对照组;而核因子κB水平高于对照组,这说明应用VSD装置后可有效促进渗出物的排出并减轻了炎症诱因,加快了炎症状态的改善。此外,观察组流态积分、管襻积分、襻周积分均低于对照组,这说明患侧肢体血运恢复更好,不易发生延迟愈合,有利于骨折术后恢复。

表1 对照组和观察组各项基线资料比较

表2 对照组和观察组炎性因子水平比较

表3 对照组和观察组微循环水平比较(分)

综上所述,VSD技术可以有效改善胫骨骨折术后创面感染患者的炎症和微循环状态,有利于促进创面恢复,对于出现骨折后创面轻、中度感染的患者,可以考虑应用VSD进行治疗。