营养视角下中国近60年来居民食用植物油消费状况研究

2020-02-26马云倩李淞淋

马云倩 ,李淞淋

(1.农业农村部食物与营养发展研究所,北京100081; 2.农业农村部信息中心,北京100125)

食用油是居民食物中不可缺少的成分,是人体所需脂肪和能量的重要来源,还是必需脂肪酸如亚油酸和亚麻酸的主要来源,可促进脂溶性维生素(如维生素A、D、E、K等)吸收利用[1-2],对人体健康发挥重要作用。食用油包括动物油和植物油,随着我国现代油脂加工技术的迅猛提升,食用植物油以安全健康、易加工存储的特性,受到消费者更多的青睐,也逐步代替了动物油成为主要的消费用油。

目前国内外已有诸多从食用油的消费量、消费结构、影响因素等角度开展的研究[3-7]。研究显示,我国已成为世界第一大食用植物油消费国,但居民食用植物油消费的科学性和合理性显著不足,消费过量、品类单一、浪费严重的问题比较突出。现有文献对上述问题从消费量与结构的角度进行了概括性的研究,但对问题根源的分析不够充足,为剖析这些问题的根源,提出针对性措施,文中梳理了近60年来我国食用植物油消费走势的特征,从食物营养角度,挖掘当前消费问题的根源,并提出相应的政策建议。

1 居民食用植物油消费状况

1.1 食用植物油消费量

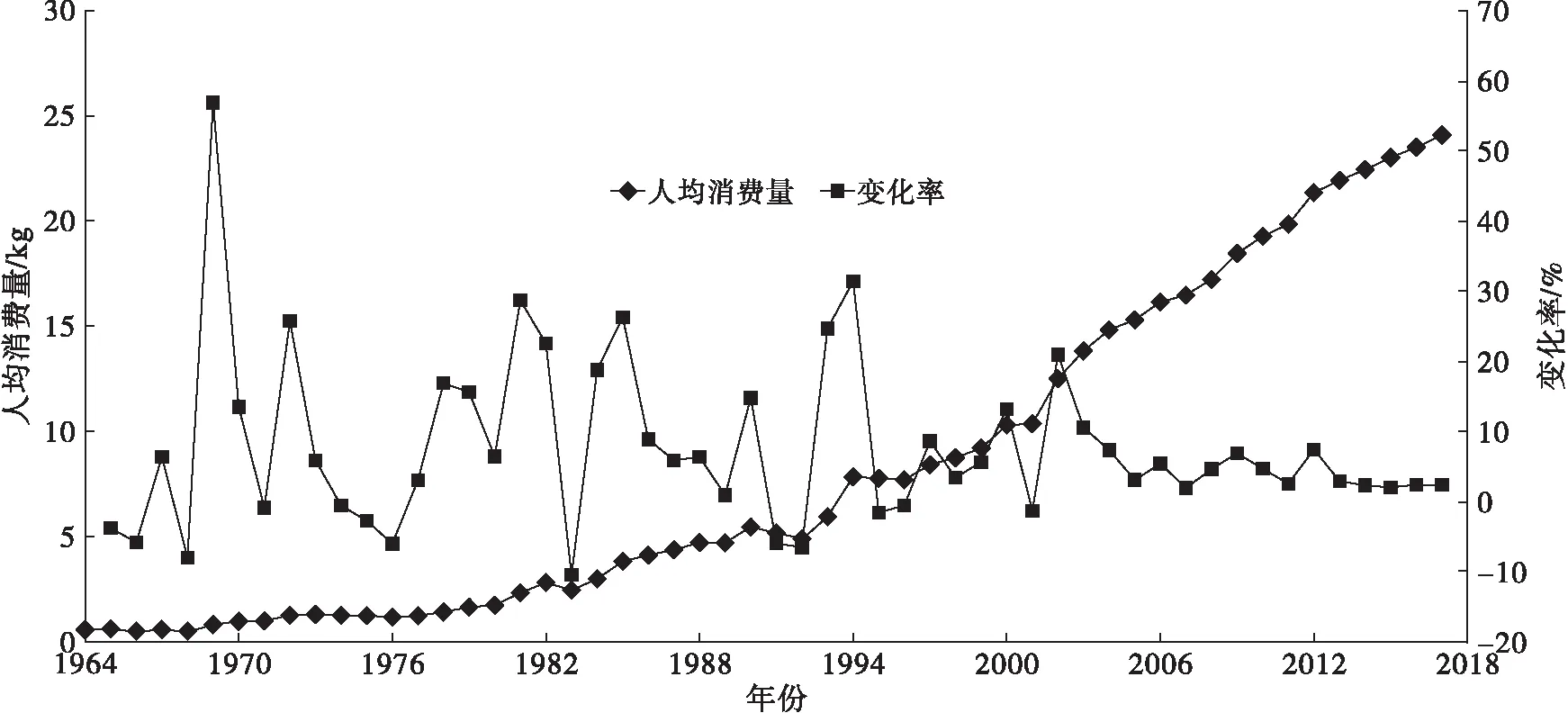

新中国成立之初,油脂加工以传统小榨坊为主,加工能力较低、油籽出油率低,食用植物油供应有限、价格偏高,动物油是居民的主要食用油。由于成本及健康问题,以及油料种植面积不断增加、现代油脂加工技术出现,植物油逐渐取代动物油成为我国居民的主要消费用油,食用植物油消费量呈现波动性增长趋势。从1964年的62万t增长到2017年的3 356万t,增长了约53倍(见图1),人均消费量从0.88 kg增长到24.14 kg,增长了约26倍(见图2)。

注:数据来源于农业农村部油料全产业链信息分析预警团队加工整理。

图1 1964—2017年我国居民植物油消费量

注:数据来源于农业农村部油料全产业链信息分析预警团队加工整理。

由图1和图2可以看出,食用植物油的消费量增长可大致分为四个阶段来分析:

第一个阶段是低水平消费阶段,时间是1964—1978年。此时期内,我国经济在波动中发展,根据恩格尔系数,我国城镇居民生活处于温饱阶段,而农村居民则处于贫困阶段正在向温饱阶段过渡,食用植物油消费处于低位,食用植物油消费量从62万t增加至142万t,人均消费量从0.88 kg增加至1.47 kg,年均增长率为7.8%。

第二阶段是快速发展阶段,时间是1979—1989年。改革开放以后,我国居民收入水平迅速提高,根据统计年鉴数据显示,城镇居民人均可支配收入从1979年的405元增长至1989年的1 373.9元,农村居民人均纯收入从160.2元增长至601.5元。随着居民收入水平的提高和油脂市场化程度的发展,我国居民人均食用植物油消费量迅速增加,食用植物油消费量从166万t增加至539万t,人均消费量从1.7 kg增加至4.8 kg,年均增长率为11.3%。

第三阶段是消费增速放缓阶段,时间是1990—2010年。此时期内,随着肉蛋奶果蔬产品供应量不断增加,粮油已经不是营养的主要获取来源,食用植物油消费量从629万t增加至2 595万t,人均消费量从5.5 kg增加至19.3 kg,年均增长率为6.5%,比上阶段有明显放缓。

第四阶段是消费结构优化期,时间是2011—2017年。此时期内,人们更多地关注美好健康生活和消费,食用植物油消费的品种多样化特征逐步凸显,消费量增速持续放缓并趋于平稳,2011—2017年食用植物油人均消费量平均增长率为3.28%。

1.2 食用植物油消费结构

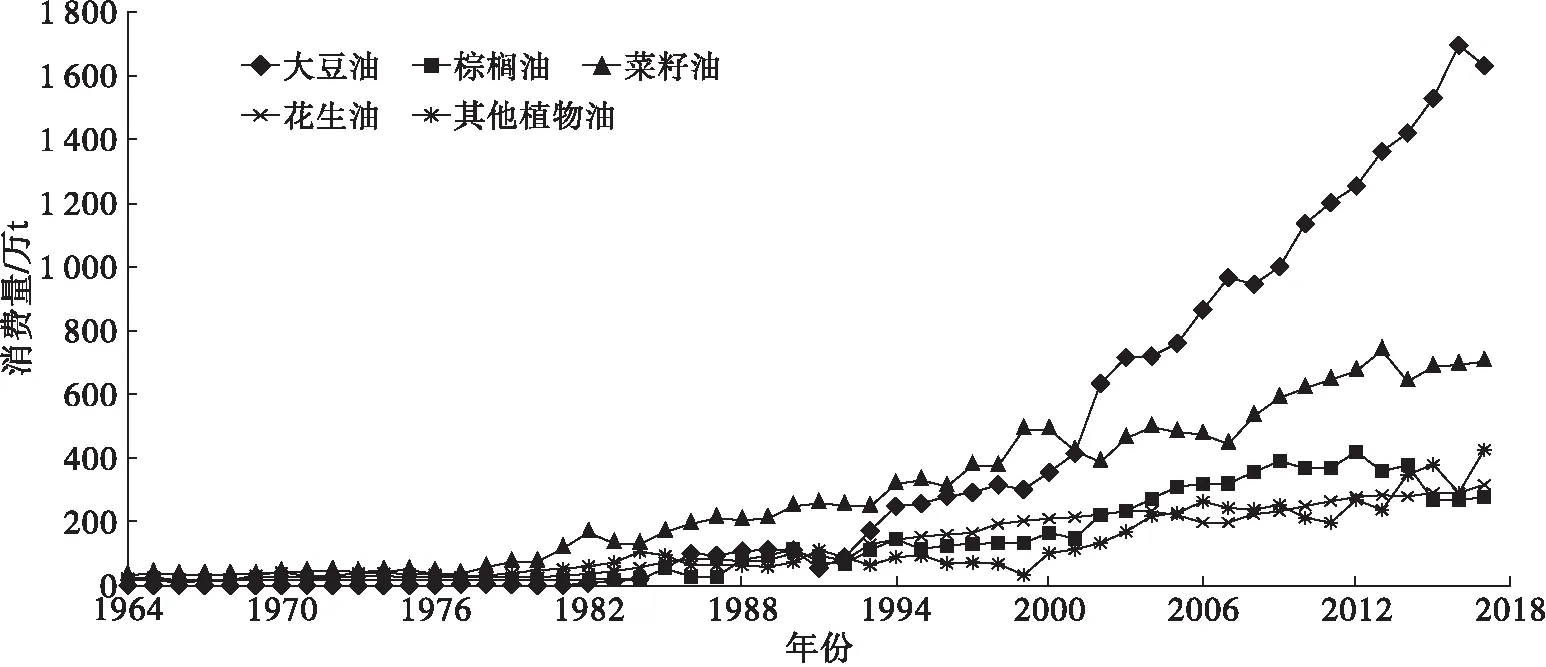

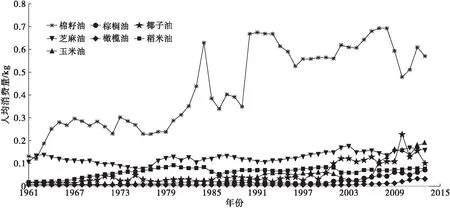

新中国成立以来,特别是改革开放以来,我国居民食用植物油消费总量及人均消费量均有不同程度的增长,而且食用植物油的消费品种及结构也发生了深刻的变化。图3、图4、图5分别为1964—2017年我国居民植物油消费种类变化、消费结构变化及1961—2013年我国居民小众植物油人均消费量变化。

从图3可以看出,不同品种食用植物油均呈现形态各异的增长趋势,其中大豆油增长速度最快,2016年之后出现下降趋势,从2002年开始出现大豆油一家独大的局面。随着食品加工业的发展,棕榈油从1986年开始消费,且呈现逐年增长趋势,2005年之后增长为仅次于大豆油和菜籽油的第三大食用植物油,2015年之后略有回落。

注:数据来源于农业农村部油料全产业链信息分析预警团队加工整理。

图3 1964—2017年我国居民植物油消费种类变化

由图4、图5来看,1964年以来,食用植物油消费结构的变化趋势大概可以归纳为几大特点:

注:数据来源于农业农村部油料全产业链信息分析预警团队加工整理。

注:数据来源于FAO食物平衡表。

一是1992年以前,菜籽油是我国最主要的食用植物油,培育了我国长江中下游地区对菜籽油的传统。1992年前,菜籽油占我国食用植物油消费比重基本在40%以上,大豆、花生扣除食用部分外,用于榨油的数量有限。

二是2002年以后,正式开启了大豆油一家独大的局面。国家农业数据中心数据显示,受国民经济发展、国内油料油脂供应紧张的影响,1996年开放进口大豆开始,大豆进口量立刻超过220万t,因进口大豆价格低廉、压榨利润较高,2000年开始大豆进口量超过1 000万t,2002年超过2 200万t,按照折油系数0.18折算为大豆油399万t。大豆油自此成为了市场上供应最多、消费最多的食用植物油产品,占食用植物油的消费比重一直在40%以上,2016年突破50%。

三是食用植物油多样化消费特征已凸显。2017年大豆油消费占食用植物油消费总量的比重略回落到48.7%,菜籽油占比21.0%,花生油占比9.4%,棕榈油占比8.3%。其他植物油消费量从2000年开始波动性增加,2017年占比12.7%。小众植物油中,棉籽油消费整体呈现波动性增长趋势,但在2008年之后出现了一个较大幅度的下降,随后2011年之后小幅增长;玉米油在1964—2006年呈现先增后降的趋势,而2007年之后波动性增加,且幅度较大;橄榄油自2007年之后稳定增长;芝麻油呈现先减后增的总体趋势,1964年至改革开放前,芝麻油消费波动性减少,1987年之后波动性小幅增加;稻米油在1964—1984年呈现缓慢增长态势,但在1985年之后出现小幅下降后又波动性增长,但整体趋势较为平稳;椰子油在2000年之前消费相对平稳,自2000年之后波动性大幅增长,在2010年之后出现波动性下降趋势。植物油消费呈现多样性主要的原因是人们饮食观念的改变,对食用油的营养均衡与健康安全日趋重视。高端小众油品逐渐引起人们的关注,特种油脂、功能性油脂逐渐受到追捧。

1.3 食用植物油消费行为变化

图6为1978—2017年我国城乡居民家庭食用植物油人均消费量。

从图6可以看出,1978年以来,我国城镇居民的食用植物油年人均购买量和农村居民年人均消费量不断增加,分别从1979年的2.3 kg和1.3 kg增加至2015年的10.7 kg和9.2 kg,此后开始稳中有降,2017年分别为10.3 kg和9.2 kg。1984年之前,我国城镇居民食用植物油年人均购买量增长率高于农村居民食用植物油年人均消费量的,此阶段城乡居民食用植物油人均消费量之间的差距逐年增加,1985年之后我国城乡居民食用植物油人均消费量差距减小且较为稳定,而到2004年之后我国城乡居民食用植物油人均消费量差距变大,之后我国农村居民食用植物油年人均消费量增长速度高于城镇居民,直至2013年时城乡居民食用植物油人均消费量差距达到最小,此后趋于稳定。

美国农业部(USDA)食用植物油消费数据为各类食用植物油品种加和后的食用消费量,而我国统计年鉴中城镇居民的食用植物油人均年购买量和农村居民人均年消费量均为家庭数据,不包括在外消费部分[3]。因此,根据美国农业部产业平衡表数据和中国统计年鉴数据测算,我国城镇、农村家庭消费的食用植物油占比均下滑。居民在家庭内消费的食用植物油总量从1978年的142万t振荡增加至2017年的1 370万t,而占食用植物油消费总量的比重从100%持续下降至40.8%。其中,城镇居民在外就餐消费的食用植物油数量逐渐增加,根据农业农村部油料全产业链信息分析预警团队推算,其占消费总量的58.3%;农村居民外出务工消费食用植物油数量增加,据2018年农业农村部食物与营养发展研究所调查数据显示,河南、四川及江苏等地农村居民人均消费食用植物油16.7 kg,经计算,外出务工消费占农村居民消费食用植物油总量的比重已达40%以上。

注:数据来源于国家统计局历年统计年鉴。

图6 1978—2017年我国城乡居民家庭食用植物油人均消费量

从以上分析可发现,当前我国食用植物油消费已出现了总量增速放缓、品种结构优化调整、家庭消费占比下滑的新特点,对生产供给端也提出了新要求,急需精准探析生产供应与消费需求之间的问题,推进植物油产业的供给侧结构性改革。

2 居民食用植物油消费存在的问题

2.1 生产与消费不匹配,植物油有效利用率不足

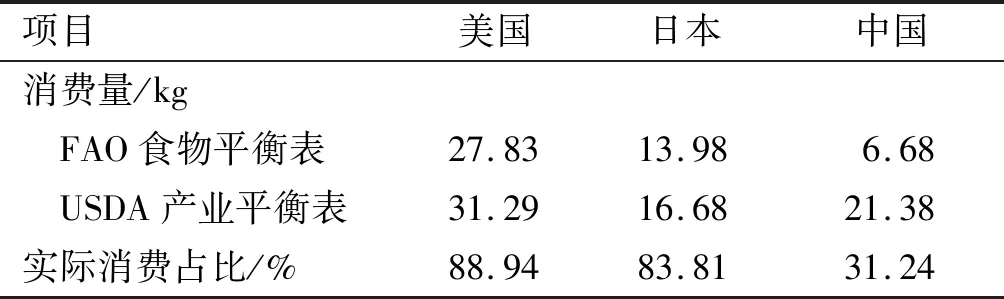

表1为美国、日本、中国2013年食物平衡表、产业平衡表食用植物油消费情况。

表1 美国、日本、中国2013年食物平衡表、产业平衡表食用植物油消费量

从表1FAO食物平衡表数据可知,2013年美国主要食用植物油的人均消费量27.83 kg,日本为13.98 kg,中国为6.68 kg。而根据表1USDA供需平衡表数据可知,美国人均居民食用消费量为31.29 kg,日本为16.68 kg,中国为21.38 kg。FAO食物平衡表中数据食用植物油消费是居民为保障正常健康的人体机能,所消费食物的必需量或者说人体实际摄入量,包含食品加工、在外消费及家庭就餐。而美国农业部(USDA)供需平衡表数据中食用植物油消费数据为各类食用植物油品种加和后的食用消费量,包括家庭消费、餐饮消费、加工消费、损耗等,对于部分高损耗、高浪费国家而言,食用植物油消费量远高于入口量,大于人体摄入量。据此可测算,美国、日本、中国的主要植物油的摄入比,即居民摄入吸收的食用植物油数量占消费总量的比重,也就是食用植物油的有效利用率,分别为88.94%、83.81%、31.24%。由此可见,中国居民对食用植物油的有效利用严重不足,物理浪费、化学浪费及营养浪费等多种浪费现象并存的情况较为严重。

2.2 食用植物油消费品种结构不合理,不利于营养吸收

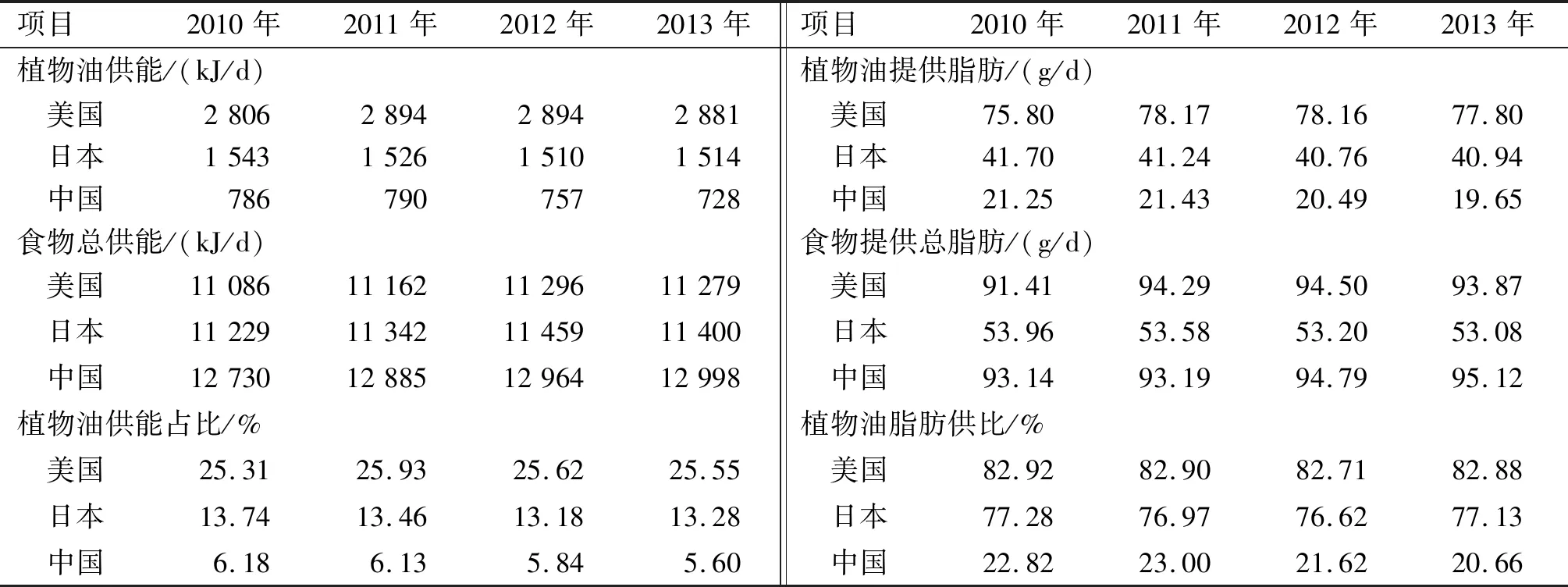

为分析食用植物油消费存在的问题,从营养角度深度挖掘问题的根源,对比分析了美国、日本及中国2010—2013年食用植物油提供能量及脂肪的情况,见表2。

植物油是能量和脂肪的主要提供食物,根据表2可以看出,中国食物总供能及总脂肪都高于美国和日本,但由植物油提供的能量和脂肪则最低。2013年我国居民每日热量供给量为12 998 kJ,远高于美国的11 279 kJ和日本的11 400 kJ,由植物油提供能量为728 kJ,占比5.60%,远低于美国的25.55%和日本的13.28%;中国居民总脂肪供给量为95.12 g/d,其中由植物油提供的脂肪量为19.65 g/d,占比为20.66%,美国占比为82.88%,日本占比为77.13%。脂肪酸除来自食用植物油外,还来自其他食物特别是肉类,而从肉类食物中获取的脂肪酸以饱和脂肪酸为主,为了脂肪酸结构均衡,通常希望从食用植物油中获取更多的不饱和脂肪酸。但从表2中数据可以看出,我国居民从食用植物油中获得的脂肪量仅为20.66%,那么不饱和脂肪酸的来源比就远低于美国和日本。由此可见,我国食用植物油消费品种结构不合理,不利于营养吸收。

表2 美国、日本、中国FAO食物平衡表食用植物油营养数据

注:数据来源于FAO食物平衡表。

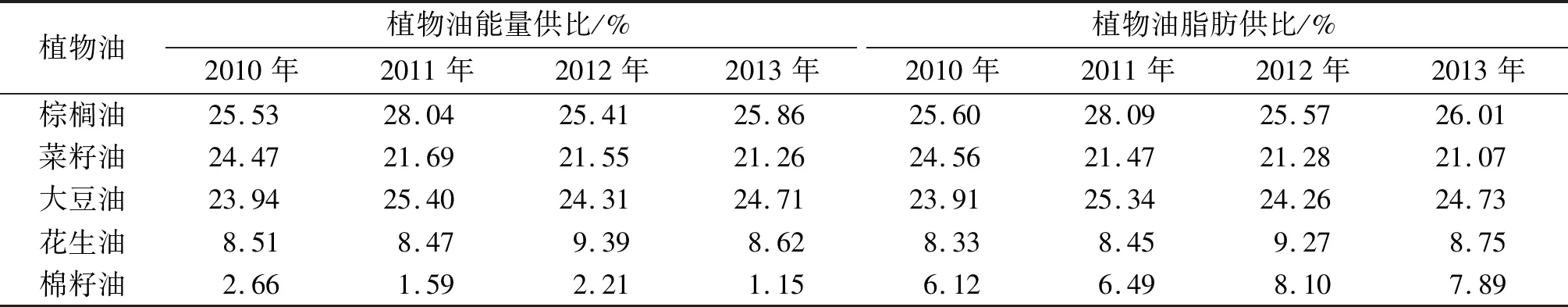

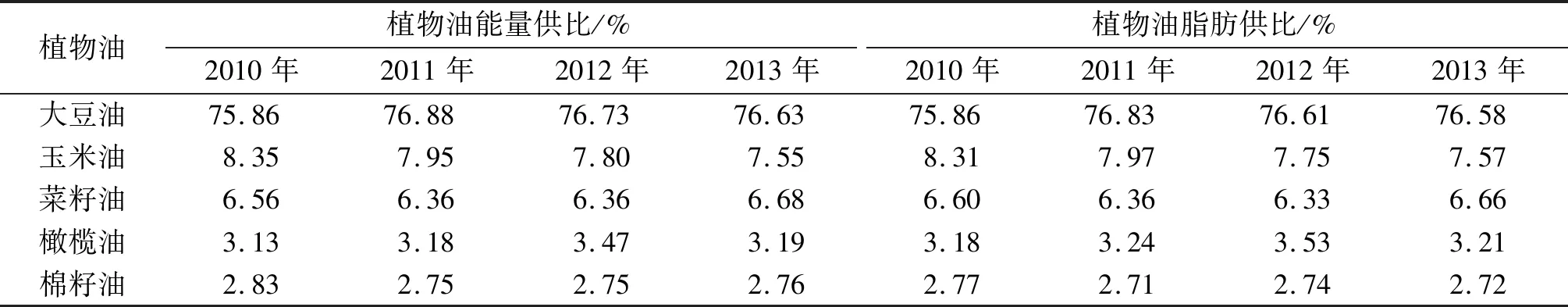

表3~表5分别为中国、美国、日本主要食用植物油营养供能及提供脂肪情况。

表3~表5数据显示,从食用植物油消费的品种结构来看,2010—2013年中国食用植物油中提供能量和脂肪排名前五位的植物油依次为棕榈油、大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油,美国为大豆油、玉米油、菜籽油、橄榄油、棉籽油,日本为菜籽油、大豆油、棕榈油、玉米油、稻米油。棕榈油的饱和脂肪酸含量高于其他植物油。虽然棕榈油的营养价值一直受到争议,但棕榈油中含有能增加心脑血管风险的棕榈酸高达46%。玉米油富含丰富的维生素E,含有的谷固醇具有延缓衰老的作用,且玉米油的脂肪酸组成中,不饱和脂肪酸含量高达90%左右,医药界利用玉米油作为亚油酸丸和“益寿宁”的原料。菜籽油不饱和脂肪酸含量达85%以上,其富含丰富的油酸和亚油酸及维生素、多酚、角鲨烯、甾醇等生物活性成分[8]。对比发现,虽然美国以大豆油消费为主,但美国主要消费植物油中没有棕榈油,且玉米油的消费也是三国当中最高的;日本以菜籽油为主,棕榈油消费也远低于中国;而中国却是棕榈油消费最多,特色优质植物油消费最少。

表3 中国主要食用植物油营养供能及提供脂肪情况

注:数据来源于FAO食物平衡表。

表4 美国主要食用植物油营养供能及提供脂肪情况

注:数据来源于FAO食物平衡表。

表5 日本主要食用植物油营养供能及提供脂肪情况

注:数据来源于FAO食物平衡表。

2.3 油脂过度加工,脂溶性微量元素摄入不足

当前我国油脂加工过度的问题比较普遍,一是受油料中真菌毒素影响。油料生产更重视产量,以至于种植密度过大、水肥农药用量过多,造成油料真菌毒素过多。为了在油脂加工环节去除这些毒素,就必将带来油脂加工过度的问题;二是受烹调用油不合理的影响。油脂过度加工使原料中的营养成分大量流失,降低了成品油的营养价值。如脱臭使葵花籽油中VE、甾醇含量降低,保留率分别由94.6%降至63.2%及由94.4%降至81.6%[9]。

3 政策建议

根据上文分析,针对食用植物油消费中存在的问题,对应提出以下建议:

一是引导居民科学膳食,深入推进供给侧结构性改革。积极传播营养知识,端正营养态度,改变饮食行为。从平衡膳食、均衡营养的角度,提倡居民选择低脂肪膳食,少油少盐,结合不同地区的膳食特征,引导消费饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸含量不同的食用植物油,增加蔬菜和水果的摄入量,同时适量增加身体活动。

二是优化植物油品种结构,提高营养吸收利用效率。针对特定人群,积极宣传优质品类植物油的营养知识,培育优势品牌,提高消费者认识,进而优化植物油消费结构。同时,宣传科学的烹饪方式,控制油温,减少煎炸,避免植物油烹饪过程中的油温过高造成的有害物质增加,减少浪费。

三是种植营养型油料,加工健康型油脂。加快推进油料生产由增产导向转为提质导向,研发和推广营养型油料,培育富含微量元素的品种,适应我国正处在消费结构转型升级的关键时期,需要发展高品质、营养的产品市场的时代需求。同时,针对中国特色的烹饪需求,加工不同油脂产品,以适应不同的烹饪温度、用油习惯、营养搭配等,如对烹饪用油按做中国菜的要求,只进行脱酸、脱胶处理,或再增加简单的脱色、脱臭处理,以减少过度加工造成的营养流失或质量风险。