肿瘤免疫治疗疗效评价标准

——iRECIST解读

2020-02-20蒋琼慧路泽军

蒋琼慧,路泽军,杨 平

实体瘤疗效评估标准包括:世界卫生组织(world health organization,WHO)标准[1](1981)和实体瘤疗效评价标准(response evaluation criteria in solid tumor,RECIST)(2009 RECIST 1.1)[2]。WHO标准和RECIST标准均是以瘤体大小变化来评估疗效,根据病灶缩减的百分比将临床疗效分为完全缓解(complete remission,CR)、部分缓解(partial remission,PR)、病变稳定(stable disease,SD)和疾病进展(progressive disease,PD),这也是当前肿瘤治疗疗效评判的金标准。但上述实体瘤评价标准体系均存在明显的缺陷[3-4]:①以单一影像学资料反映局部的疗效来判定疾病的整体治疗效果;②瘤体缩小持续4周仅仅反映近期疗效;③以单一的客观标准来反映复杂的病变,忽视了肿瘤负荷的变化,而这往往最能反映出患者的生活质量及生存时间。按照传统的疗效评价体系来评价肿瘤免疫治疗的疗效,往往会由于没有明显的瘤体改变而得出治疗无效的结论[5],并且传统的疗效评价体系不足以捕获假性进展,可能会低估免疫检查点阻断的治疗益处[2]。随着近年来肿瘤免疫治疗在临床上的应用越来越广,其疗效评价标准也在不断改进,包括:2009年基于WHO标准提出的免疫相关反应标准(immune-related response criteria,irRC)[6]及2013年基于RECIST标准提出的实体瘤免疫相关疗效评价标准(immune-related response evaluation criteria in solid tumor,irRECIST)[7]。2017年基于RECIST 1.1提出的实体瘤免疫治疗疗效评价标准(immune response evaluation criteria in solid tumor,iRECIST)[8],将可测量的新发病灶计入总肿瘤负荷中,并将其与基线肿瘤负荷进行比较;并提出未确认的疾病进展和确认的疾病进展的概念,旨在通过收集临床肿瘤免疫治疗数据且加以验证,从而为临床决策者提供一致性的参考。作者对iRECIST进行解读。

1 iRECIST评价标准中的术语

iRECIST基于RECIST 1.1评价标准。肿瘤反应表述使用iRECIST要加前缀“i”(即immune,免疫),例如“免疫”完全缓解(immune complete response,iCR)、部分缓解(immune partial response,iPR)或疾病稳定(immune stable disease,iSD)以及未确认的疾病进展(immune unconfirmed progressive progressive disease,iUPD)或者确认的疾病进展(immune confirmed progressive disease,iCPD)[9]。新病灶被评估分为靶病灶(new lesion,target)或非靶病灶(new lesion,non-target)。

2 iRECIST标准包含的重要问题及其发展由来

RECIST工作组和免疫治疗专家委员会在2015—2016年通过举行一系列电话和面对面会议,讨论iRECIST标准制定相关共识。新的iRECIST标准解决了以下重要问题:如何确定肿瘤免疫治疗疗效评价的时间点,如何定义肿瘤免疫治疗总体治疗反应。如果肿瘤患者在初次评价时已达iUPD,在病情没有急剧恶化的情况下仍需继续治疗并进行二次评价,最终确定肿瘤进展;若确认肿瘤进展,如何定义其时间节点。将可测量的新发病灶计入总肿瘤负荷中,并且将其与基线肿瘤负荷进行比较。免疫治疗评估频率问题。以及与传统非免疫治疗药物相比,应如何处理免疫治疗后的缓解或进展。

3 iRECIST标准内容及特点

(1)建议继续使用RECIST1.1标准来确定包括淋巴结在内的肿瘤病变是可测量的或不可测量的,及骨病变、囊性病变和以前局部治疗的病变的相关定义。

(2)关于肿瘤疗效评价原则及病灶测量方法同RECIST 1.1标准相比变化不大,iRECIST的主要变化在于界定了肿瘤免疫治疗的延迟效应,即按RECIST 1.1标准已评定为进展的患者,在继续接受免疫治疗后出现疾病的控制。

(3)iRECIST在RECIST 1.1标准的基础上增设iUPD的概念。

(4)若后续治疗中疗效评价为iUPD的肿瘤没有发生变化,则下次评估将再次定义为iUPD。

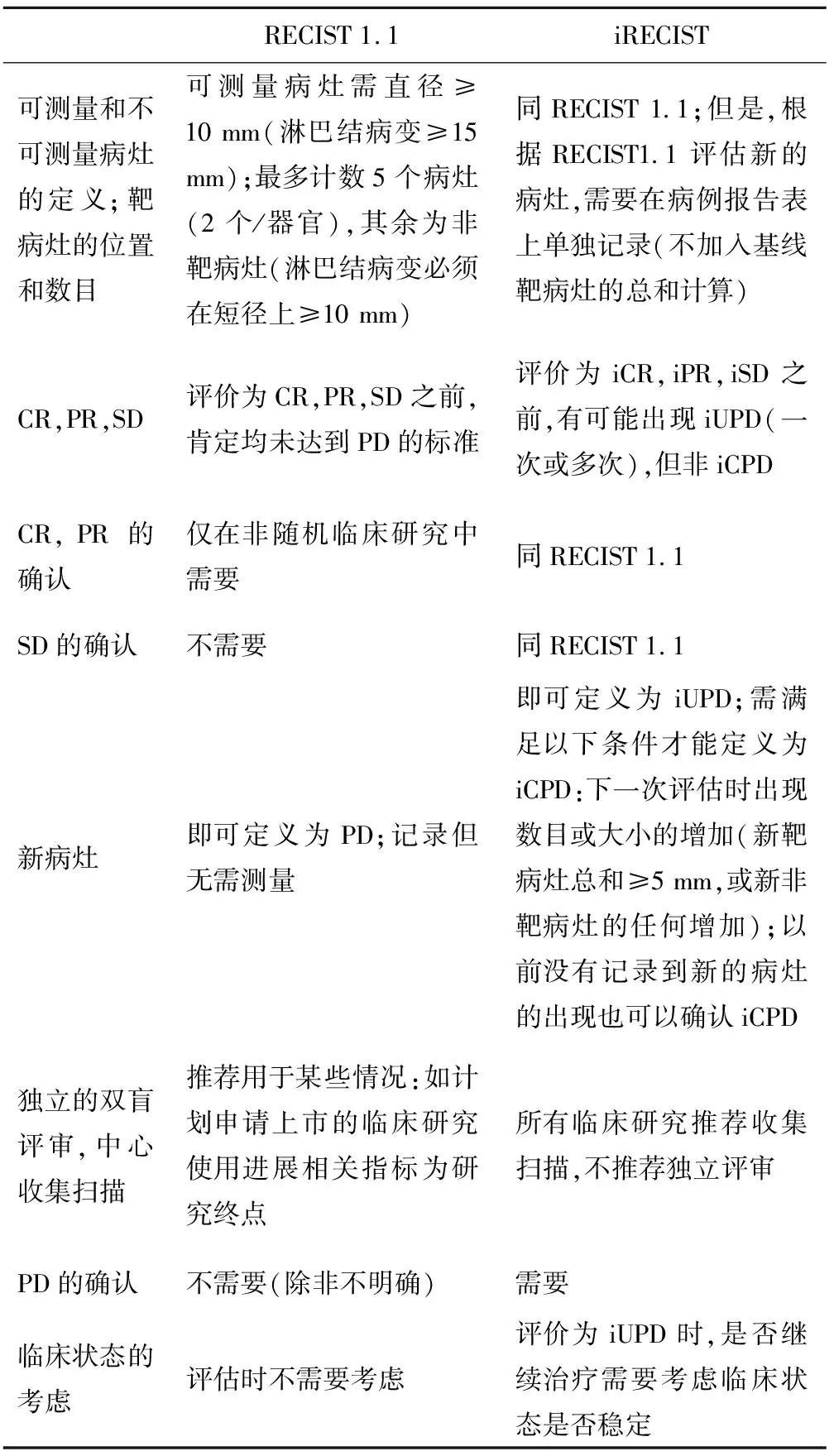

(5)RECIST 1.1和iRECIST标准的比较(表1)。

表1 RECIST 1.1和iRECIST标准的比较

4 关于目标、非目标和新发病灶的评估方法

所有疗效评价均基于目标、非目标及新发病灶的变化。关于疗效评价的时间节点,以及有关CR、PR、SD和PD治疗反应的定义均同RECIST 1.1标准。

对于靶病灶,iUPD按RECIST 1.1标准定义为PD,只要没有确定iCPD,就可以在评价iUPD之后继续评定iCR,iPR和iSD;只要iCPD在下次评估时没有被确认,iUPD可以被评价多次;如果iUPD后4~8周的影像学评估证实靶病灶增加至少5 mm,则评价为iCPD;若后续影像学评估没有检测到变化,则该时间节点疗效评价为iUPD。对非靶病灶的评估同样遵循类似的原则。

对于新发病灶的评估,iRECIST标准有其独到之处。根据RECIST 1.1原则将新发病灶分为可测量的或不可测量的病灶。应该测量5个病灶(每个器官不超过2个),并将其记录为新的靶病灶,其他可测量和不可测量的病灶被记录为新的非靶病灶。新病灶不需要符合新的靶病灶的标准,从而导致iUPD(或iCPD);新非靶病灶也可以驱动iUPD或iCPD。如果在iUPD之后4~8周的影像学评估证实新目标病灶测量总和增加≥5 mm、新的非目标病灶的任何增加,则新发病灶被证实为iCPD,并记录该时间节点。如果新发病灶符合iUPD的标准,且患者整体感觉较好,临床应继续治疗。

5 评价iUPD的后续治疗

(1)推荐首次iUPD后,若患者临床状态稳定,继续治疗至下次评估;

(2)下次评估时间:≥4周,<8周,以确保患者在此期间仍能接受到适合的挽救治疗;

(3)“临床状态稳定”定义:无功能状态(performance status,PS)评分增加;无疾病相关的临床症状加重,如疼痛、呼吸困难、食欲、体重下降和患者自身的感觉等;没有增加疾病相关症状的治疗措施,如镇痛、放疗或其他姑息治疗;

(4)被评估为iUPD,但不具临床稳定状态的患者,应该在病例报告表中明确指出其不具有临床状态稳定性,并以此为时间节点来计算其总体缓解率,并确定其无进展生存时间;

(5)如果已确认为iCPD,但研究者认为患者应继续治疗,则应加强随访,并收集数据,以进一步阐明免疫调节剂的抗肿瘤效应。

6 评价时间点的确定和总体治疗反应的评估原则

除外iUPD,其余患者治疗反应的评估原则同RECIST 1.1标准相同。如果患者在上一个时间点被评价为iUPD,下一个时间点的疗效评价取决于所有病灶的状态,包括目标、非目标、新靶病灶和新非靶病灶是否发生了任何尺寸增长或出现新发病灶,若病灶大小增长没有达到评判标准,则评价为iUPD。总体治疗反应是指从治疗开始到治疗结束这一阶段治疗反应。iUPD并不会覆盖iSD、iPR或iCR,这意味着即使新的病灶没有缩小,或者目标病灶、非目标病灶保持不变,iPR或iSD可以被再次定义。其他RECIST 1.1建议,包括对缺失评估的管理,统计分析在确定治疗缓解和进展方面将如何处理缺失的数据等方面保持不变。

7 肿瘤重新评估频率

对iRECIST标准而言,一般建议每6~12周进行治疗反应评估,并应明确在治疗基线和随访期间应评估哪些解剖位置,及是否应在每次评估时重复进行骨扫描,用于证实iUPD、iCR或iPR。

肿瘤重新评估如在原计划(在iUPD后4~8周)之前进行,如果没有证实病变进展,应按照原计划继续进行评估,即假如检查定于8、16和24周进行,但在12周已经进行了检查,则下一次扫描应按计划在16周和24周完成。如果研究者确定患者在确认iCPD后继续按照方案进行治疗,则应按照相同的计划时间表继续进行评估,直到治疗方案停止。

8 数据分析和评估方法

用于计算无进展生存期(iPFS)事件的日期应是满足进展标准的第一个日期(即评价iUPD的日期),并在下一次评估中证实了iCPD;如果评价为iUPD,但此后被评估为iSD,iPR或iCR,则该iUPD日期不应被当作进展事件日期;如果未确认iCPD,并在后续未评价iSD,iPR或iCR,则以下情况下应使用评价iUPD的日期:患者停止治疗、患者拒绝进一步评估或患者死亡,且下一个时间点的疗效评价都是iUPD、iCPD未发生或者患者死于癌症。

研究方案应明确制定疗效评价为iUPD或iCPD的患者是否将进行交叉治疗的处理决策,以及如何管理和分析交叉后的数据。

针对影像结果的评估,建议使用匿名收集(即使非集中式盲法审查)。虽然iRECIST标准要求记录5个新的病灶的测量结果,但最终可能需记录更多的病灶以获得更准确的数据评估。如有必要,中心将允许一个独立的放射科医生作进一步评估。

建议Ⅲ期临床试验继续纳入RECIST 1.1和iRECIST标准(表1),RECIST 1.1主要应用于确定疾病的结局(无进展生存期、疾病进展和总体治疗反应)。在统计分析中,可探索性分析使用iPD日期(即最先确定iUPD的日期)。早期临床试验可以考虑使用iRECIST作为主要疗效评价标准。

9 讨论

免疫治疗已经成为肿瘤治疗的重要手段,但是,当肿瘤免疫治疗进入临床试验之后,仍然以传统的评价体系如WHO标准或RECIST标准去评价其疗效,尤其是当免疫治疗与标准疗法相比较时,导致最终不能确切地认识和评价其治疗效果,因为传统的评价体系无法捕获免疫治疗中观察到的非典型反应[2],使部分进入Ⅲ期试验的免疫治疗项目宣告失败。免疫治疗在临床试验中遭遇的尴尬处境,使研究者认识到,套用传统肿瘤治疗疗效评价体系去评价免疫治疗这一新兴肿瘤治疗方法缺乏合理性和可行性[10]。

RECIST 1.1中已经提及了包括可疑的新发病灶在内的不明确进展的问题,对于出现的新发病灶,RECIST 1.1解释为可能是2次检查所采用扫描技术的不同所致,或基线时已经存在的模糊病变在治疗后变得更加明显,更多是因为内部坏死增多,而并非真正的新生病灶。然而,RECIST 1.1并未明确提及出现类似假性进展后免疫治疗的管理策略。

与化疗不同,肿瘤免疫治疗后的短期肿瘤负荷增加不一定是由于肿瘤生长所导致的,也可能是因为暂时的免疫细胞浸润,而这种情况往往发生在出现明显的抗肿瘤效应之前。此外,新病变的出现也可能来源于那些原先无法用影像学检测发现的微小肿瘤灶中大量T淋巴细胞浸润所导致的局部炎症反应。根据WHO标准或RECIST标准,在肿瘤治疗过程中一旦发生PD应立即停止治疗。iRECIST标准的不同之处在于,在肿瘤免疫治疗过程中如果初次评价时为iUPD,在病情没有急剧恶化的情况下仍需继续治疗并进行二次评价,因为肿瘤很有可能在iUPD确定后4周内开始缩小,只有连续2次评价肿瘤负荷均有增加,才被认定为iCPD。而对于那些肿瘤负荷下降缓慢的iSD患者,iRECIST标准认为他们同样属于临床获益人群。但是,按照iRECIST标准的管理策略,如果假性进展在肿瘤免疫治疗中经常出现,那么患者同样可能会面临更高的临床风险或治疗成本。

另外,iRECIST标准强调了各时间节点和总体治疗反应的记录,这将有助于探索新发病变与无进展生存期之间的关联以及肿瘤负荷的量化问题,亦能更好地对RECIST 1.1和iRECIST标准的评效结果进行量化对比,从而为将来RECIST指南的修订提供更多参考。

iRECIST标准的制定,旨在为临床研究中免疫治疗的肿瘤反应提供统一的评估标准,而非指导日常实践中的治疗决策,RECIST 1.1应该仍然是晚期临床试验的主要反应标准。然而,iRECIST可以作为这些研究的次要终点[11],该标准更倾向用于临床试验方案,而不是用于指导临床实践,实际的临床决策应基于医生和患者共同的判断。考虑到iRECIST标准的复杂性,如何使参与多中心临床随机试验的每位临床医生都能进行正确评估,使数据具有可比性,这是一个挑战。如果能基于iRECIST标准开发出相应的人工智能辅助诊断系统,由计算机对患者的病历资料、影像图谱、病理生理等临床资料进行整合,分析和预测患者的状态,这对帮助医生做出更加理性的判断是有意义的[12]。

虽然iRECIST标准是基于共识修订的,但由于相关数据库仍不完善及数据共享受限,因此iRECIST标准尚未得到充分验证[13]。我们将在今后的临床随机试验中对iRECIST标准进行进一步验证,以确保其内容和功能的完整,从而为临床肿瘤免疫治疗提供更加科学、合理的疗效评价体系。