葫芦口水库大坝原型观测分析评价

2020-02-13吴逢祥

吴逢祥

(四川省水利水电勘测设计研究院,四川 德阳 618000)

1 概述

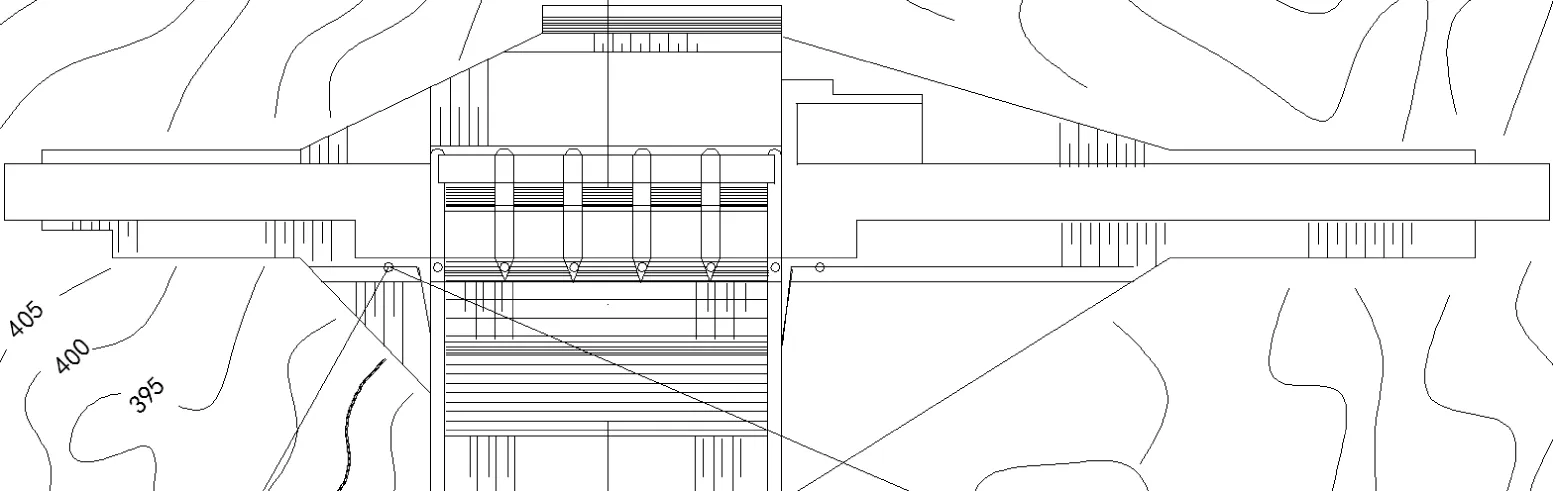

葫芦口水库位于四川省威远县威远河上,建于1979年,正常蓄水位406.00m,总库容7580万m3。枢纽工程由大坝、溢洪道、放水设备、电站等组成。大坝为浆砌条石重力坝,最大坝高71.0m,坝顶宽7.0m,全长215.0m。上游坝坡为1∶0.3,下游坝坡为1∶0.8。大坝布置观测项目18个,其中水平位移、垂直位移、扬压力、测缝等外部变形观测共11个。本文主要对原型监测数据进行整理、分析,在此基础上,对大坝的安全性进行评价。大坝平面布置如图1所示。

2 渗流观测

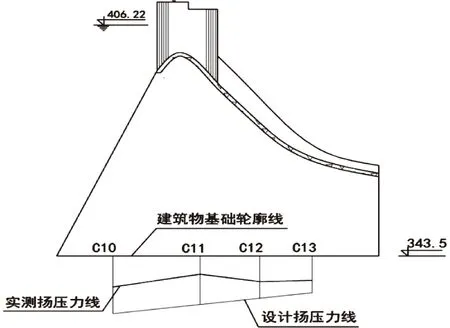

2.1 渗压观测孔布置

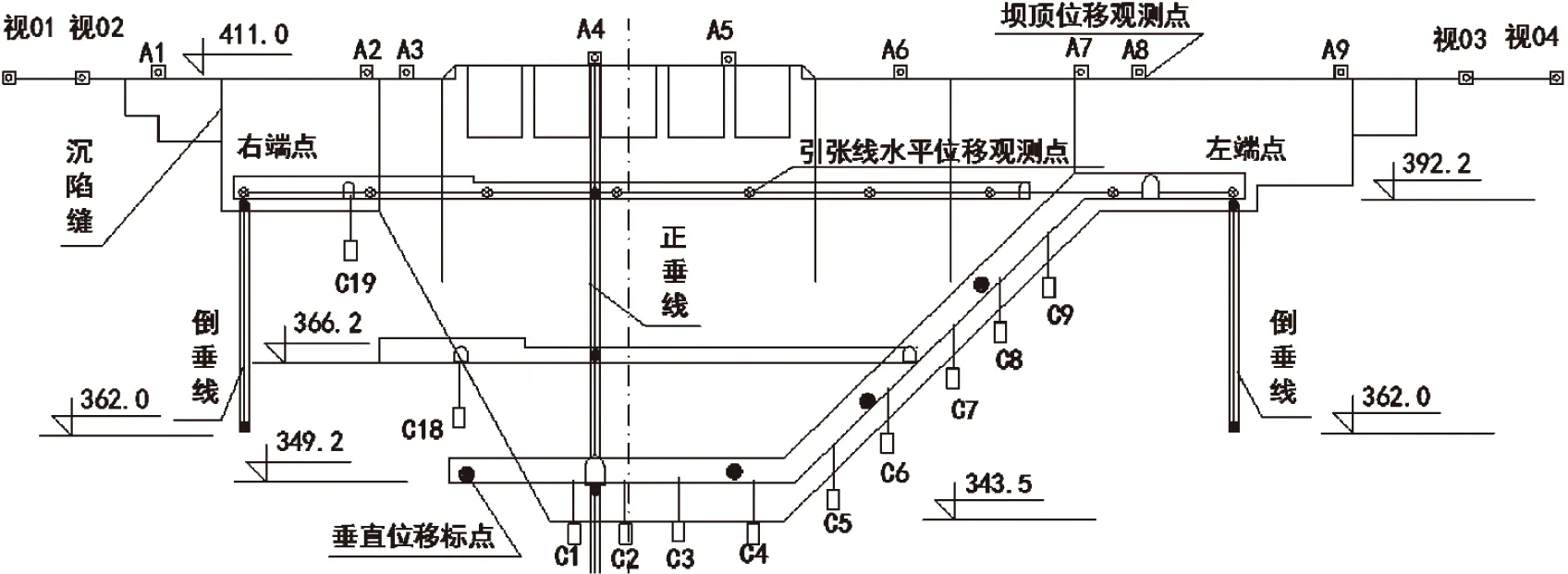

在高程349.00m纵向廊道中,布置有11个观测孔对帷幕后扬压力进行观测。在高程346.00m横向廊道中,布置有8个观测孔对大坝基础接触面和泥化夹层面扬压力进行观测。帷幕后设有排水孔,排水孔后设置有集水井。渗压观测孔布置如图2—3所示。

2.2 渗压观测资料分析

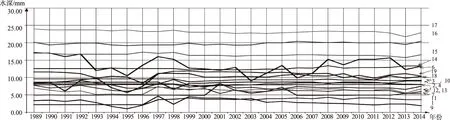

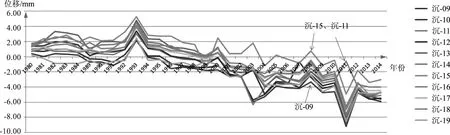

工程1979年竣工至今,对大坝渗压孔进行了持续观测,每月观测1次。本次对1989—2014年最高库水位时各观测孔资料进行了统计整理,绘制成相关过程线进行分析,如图4所示。可以看出,历经25年各观测孔渗压变化范围很小,没有突变现象,较为稳定。

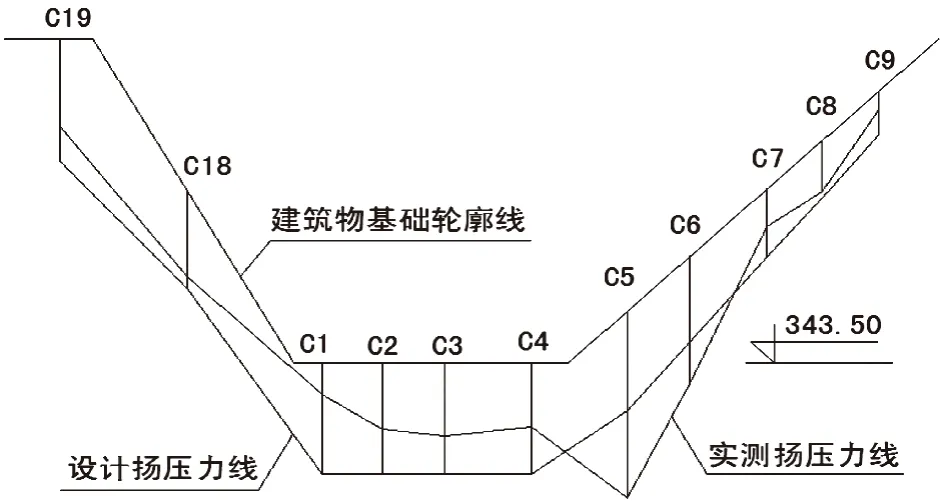

为直观反映实测和设计扬压力间关系,以历年中最高库水位2012年库水位406.22m为代表,分别作帷幕后纵向观测孔扬压力分布图和坝基横向扬压力分布图,如图5—6所示。

从图5—6实测与设计扬压力对比看出,除5号、6号观测孔外,实测扬压力均小于设计扬压力,说明灌浆帷幕防渗性能较好。考虑大坝高程378.00m以下为整体结构,且从多年变形观测资料分析,各种变形已基本处于稳定状态,说明局部扬压力偏高对工程安全影响有限。

3 变形观测

3.1 变形安全观测设置

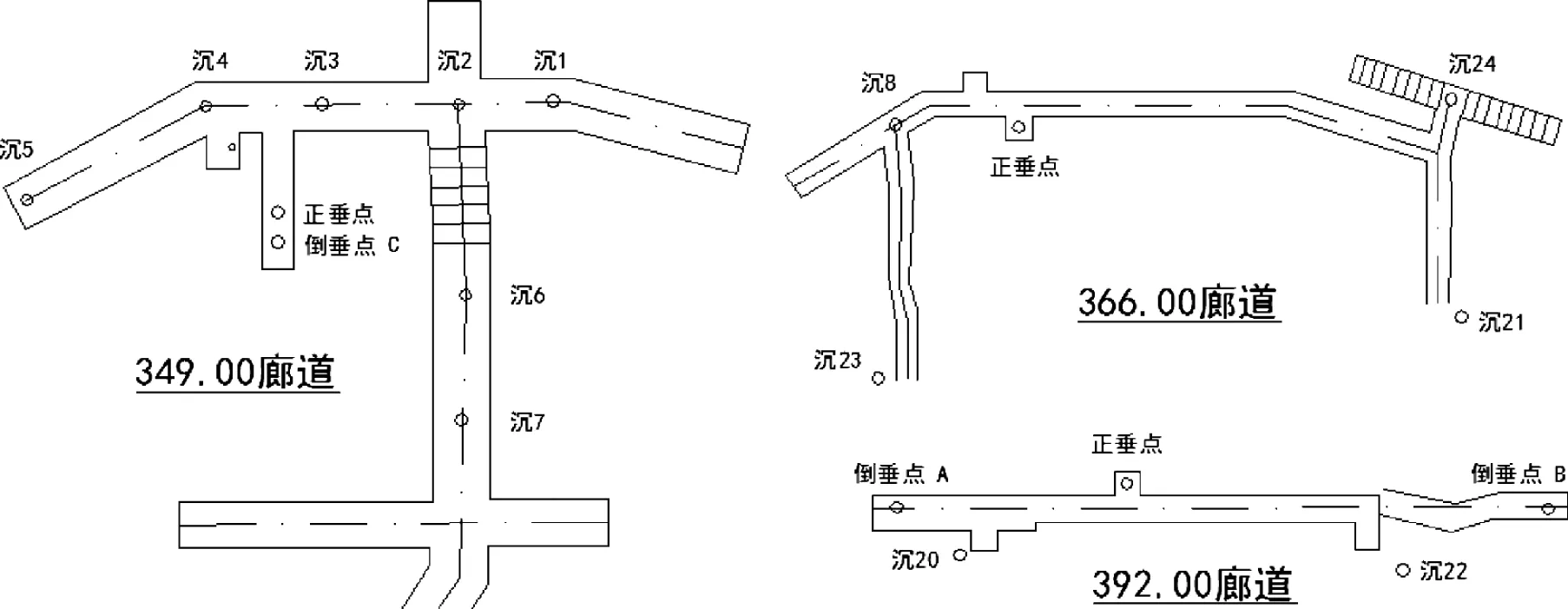

工程沉降观测点分别设置于坝顶、349.00m、366.00m廊道和两岸不同高度基岩,共24个点。

3.2 水平位移监测

3.2.1历年各观测点水平位移变化规律

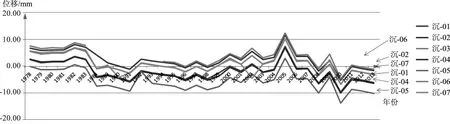

坝顶防浪墙9个变形观测点,通过视准线法观测,1979年12月首次观测作为基准值,以后每年

图1 拦河大坝平面布置图

图2 拦河大坝观测设施立面布置图

图3 拦河大坝渗压观测设施横向布置图

图4 历年各观测孔水深变化过程线图

图5 纵向观测孔扬压力对比图

图6 坝基横向观测孔扬压力对比图

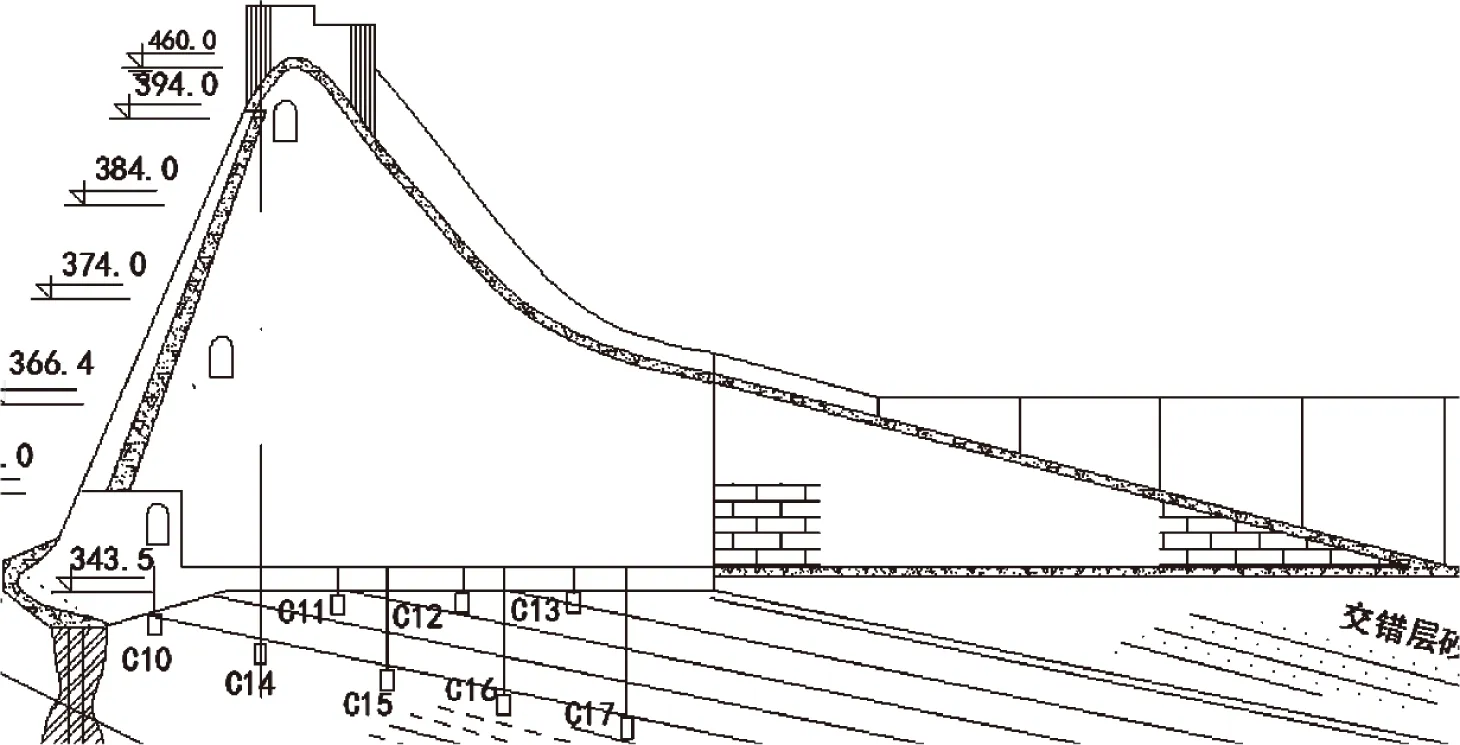

图7 大坝沉降观测点分布图

观测一次。通过资料统计整理,将历年各观测点最大水平位移变化绘制成相关过程线,如图8所示。

高程392.00m廊道内引张线于1979年进行首次观测,以后每月观测四次。通过资料统计整理,将历年引张线各点最大位移变化绘制成相关过程线,如图9所示。

从图8—9看出,各观测点最大水平位移基本在10mm范围内波动,小于原设计要求的坝体最大变位12mm。历经多年水平变形稳定收敛,无突变现象,说明坝体变形稳定正常。

3.2.2水平位移变化规律

通过坝顶和廊道内观测点资料统计分析,历年年内坝顶和坝体水平位移受库水位影响明显,呈周期性变化。在高水位条件下,水平位移向下游变化,在低水位条件下,水平位移向上游回弹,说明坝体产生的是弹性变形,符合刚性坝变形规律。且在一定水位下,各观测点数值呈中间大两边小的趋势,即河床大坝较高部位变形较大,坝肩大坝较低部位变形较小,符合大坝的一般变形规律。

多年来,集团公司高度重视QC 小组活动等群众性质量活动,在所属企业单位广泛开展QC小组创效活动,精准服务生产经营,推动群众性质量工作进一步取得实效。目前,集团公司所属企业共注册QC 小组39.4 万个。其中,今年共注册QC 小组1.23 万个,约15 万人参加活动,取得成果9562 项,创造了可观的经济效益,有效提升了员工素质。

3.2.3正垂线上位移变化规律

溢流坝右岸第二闸墩内布置正垂线一套,分别于高程413.00m、392.00m、366.00m、349.00m处设置4个变形观测点,各点水平位移值的连线就是坝体的挠度曲线。正垂线基准值观测时间是1980年5月,以后每月观测2次。历年正垂线各测点最大位移变化绘制成相关过程线,如图10所示。

从图10看出,从1980年观测至今,各观测点除在1995年有一个明显变形减小外,其余时段曲线均较平缓,最大水平位移在12mm范围内波动,说明坝体本身性能较好,且变形已基本稳定。

在一定水位条件下,各点水平位移值连接为坝体挠度曲线。以2013年10月13日观测资料为例,水库水位406.09m,高程413.00m测点位移3.8mm;高程392.00m测点位移3.23mm;高程366.00m测点位移2.58mm;高程349.00m测点位移2.1mm。正垂线水平位移挠度曲线如图11所示。

图8 历年坝顶观测点最大水平位移变化过程线图(视准线法)

图9 历年高程392.00m廊道各观测点最大水平位移变化过程线图(引张线法)

图10 历年正垂线各观测点最大位移变化过程线图

图11 一定水位下正垂线各观测点挠度曲线图

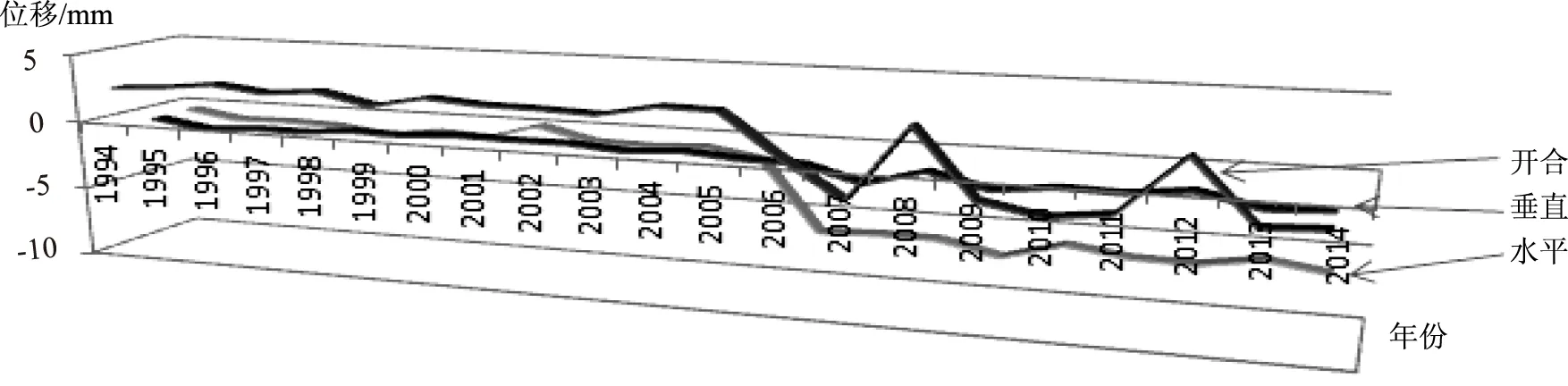

图12 历年坝顶各观测点最大沉陷值变化过程线图

图13 历年349.00m廊道各观测点最大沉陷值变化过程线图

从曲线看出,一定水位条件下,各观测点数值呈坝体越高变形越大趋势,符合大坝变形的一般规律。而且实测挠度曲线在理论计算挠度曲线变化范围内,说明大坝变形正常。

3.3 垂直位移观测

本工程共设置24个沉降位移点。垂直位移始测于1976年5月,1979年以前采取不定期观测,1979年至1983年每月观测一次,1984年至2000年每季度观测一次,2000年至今每年观测一次。历年坝顶和349.00m廊道各观测点最大沉陷值变化绘制成相关过程线,如图12—13所示。

从图12—13看出,各观测点历年最大垂直位移有升有降,但总体来说曲线变化较为平缓,基本在设计允许的12mm范围内波动,说明大坝变形正常,且已基本稳定。

通过整理分析1995年坝顶观测资料发现,每年年内垂直位移存在规律性变化,坝体垂直位移与温度相关性较大,温度较低时,坝顶观测值下沉或在原基准值附近,位移相对较小;温度较高时,观测值上升,位移相对较大;且河床部位坝体较高处观测点数值变化幅度较两岸大,这符合刚性坝体热胀冷缩的原理,也符合坝体变形的一般规律。

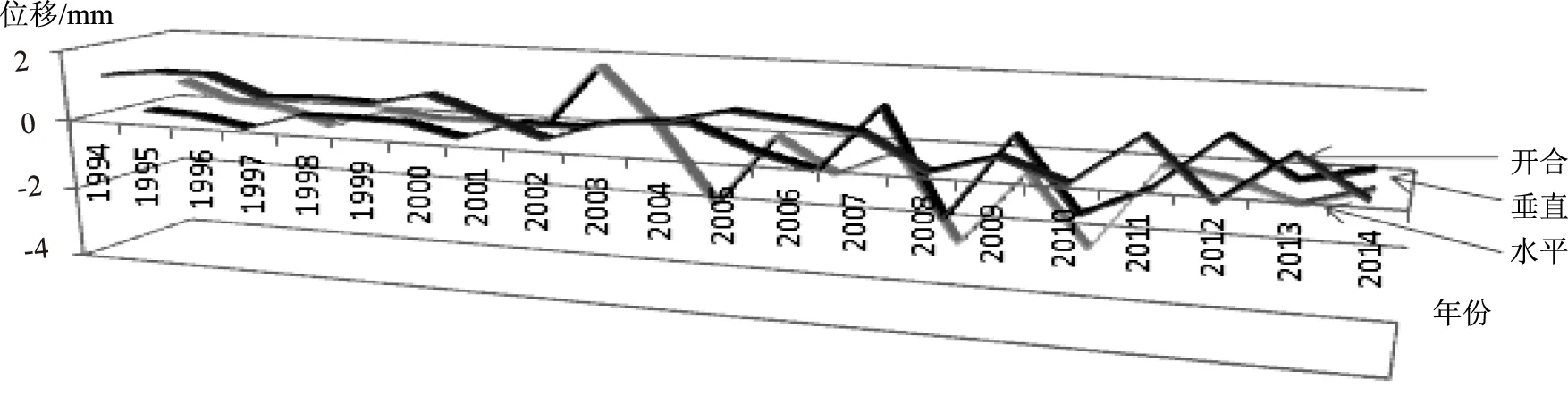

3.4 沉陷缝观测

1984年8月在坝顶下游侧安装了5只测缝计,在392.00m高程廊道内安装3只测缝计。测缝计首次观测于1984年9月,基本每月观测2次。以坝顶缝2、1号测缝计和高程392.00m廊道缝6、8号测缝计为代表,历年伸缩缝变形绘制成相关过程线,如图14—15所示。

从图14—15中看出,各缝历年最大观测值变化趋势较为平缓,变化幅度较小,既使偶有突变,也在10mm以内,然后又趋于稳定,说明沉陷缝变化在正常范围内。从历年资料数据看,测缝开合度变化与气温有明显的相关关系,如坝顶1号、2号、3号测缝计随温度升高,缝距值变小,随温度降低,缝距值增大,说明沉陷缝变化符合刚性坝一般变化规律,既能满足温度变化需要,也能满足沉陷变化和水平错动,大坝整体性能较好。

4 安全评价

大坝运行至今36年,整体外观保持较好,经历年大坝水平位移(视准线法、正倒垂线法和引张线法)、垂直位移、沉陷缝等观测资料分析,大坝各种变形随水库水位、温度变化很有规律,符合浆砌石刚性坝体自身材料特性,而且各种变形已基本稳定,相对较小,均在设计控制范围内,说明大坝变形正常,坝体结构处于稳定安全状态。

图14 坝顶缝2、1号测缝计历年变位最大值变化过程线图

图15 392.00m廊道缝6、8号测缝计历年变位最大值变化过程线图

5 结语

(1)安全观测是了解水电工程工作状态、发现异常迹象、评价工程安全状况、防患于未然的最重要手段,所以水电工程按照规范设置完善的监测设施十分必要。

(2)运行管理阶段,应重视各种监测设施的维护或更换,按规范要求进行连续监测和资料整编,以保证监测数据的完整性和连续性,为评价大坝安全提供翔实、科学的基础资料。葫芦口水库有较完善的监测系统,但也存在局部观测设施破坏,没有及时维修或更换的现象,造成部分资料缺失,为本次大坝安全评价带来了一定的影响。

(3)本文通过多年监测资料的系统整理,分类绘制成相关过程线进行分析,并与设计值进行对比,最终得出大坝处于安全状态的评价,可为类似工程对监测资料的分析评价提供一定的借鉴和参考。