京津冀森林游憩资源空间分布特征及其影响因素

2020-02-12贾黎明

罗 莹,贾黎明,姚 娜

(北京林业大学,北京 100083)

森林是满足户外游憩需求的重要自然环境。当前,世界各国已广泛关注森林的多功能利用[1],尤其是户外游憩和生态旅游等社会功能[2],美国法律明确地将森林游憩摆在国有林森林经营目标的首位[3],丹麦出台了一系列政策强调森林资源对于户外游憩的重要性[4]。发达国家越来越多的人选择在森林中度过闲暇时光[5]。近年来,中国城市化高速发展,硬化的城市环境让人与自然环境隔阂变得明显,人们对于回归自然环境的休闲游憩需求日益增加,利用周末和节假日逃离惯常环境去拥抱自然已经成为一种流行趋势[6]。中国自1982年建立了第一个国家森林公园,经过30多年的发展,森林游憩已经进入了全面提升阶段[7],成为城乡居民亲近自然、排解压力的重要休闲方式之一。2018年,全国森林旅游游客总数突破16亿人次,社会综合产值近1.5 万亿。森林游憩业将成为未来林业产业中规模很大,最具活力的产业之一[8],是当前实现乡村振兴的活力源泉。

森林游憩是指休闲状态下,人们自主选择到森林环境中开展一系列放松身心或恢复体力的所有活动的总和[9],其以森林游憩资源为依托。森林游憩资源是以森林及森林生态系统为主体,综合与之密切相关的自然地理环境或历史人文景观等,可满足游憩需求,具有游憩吸引力的物质和因素总和[10]。探究森林游憩资源空间布局可以直观地展现当前京津冀森林游憩现状空间结构,对于指导森林游憩发展格局具有重要的指导意义。旅游资源的空间结构对游憩者的决策和空间行为有重要影响,研究和分析旅游资源空间分布格局,是指导游憩规划、开发、管理的前提和依据,对资源的优化配置和合理布局有重要的促进作用[11],可保障旅游业的可持续发展[12]。目前旅游资源空间分布研究较为深入,主要基于点-轴[13-14]、分形[15]、 社会网络[16]、空间拓扑[17]等理论,研究内容围绕旅游资源的等级规模[18]、空间聚集效益[19]、时空效应[20]和空间分布影响因素[21]等,以最邻近距离、核密度、空间自相关和连通度分析等为主要研究方法,研究尺度从国家[22]、地区[23],到省[24]、市[25]均有涉及,研究对象主要包括A 级景区[26]、红色旅游资源9、水体旅游资源[27]等,而以森林游憩资源为对象的研究较少。

选择森林游憩资源主体的森林公园、自然保护区、森林相关的风景名胜区三类[28]作为研究对象,在旅游资源空间结构理论基础上,采用GIS空间分析方法,探究京津冀地区森林游憩资源空间分布特征及其影响因素,以便为后期规划布局提供理论依据。

1 研究区概况

京津冀地区包括北京、天津2 个直辖市,以及河北省的11 个地级市,是一个休戚与共的城市集群和生态-社会-经济共同体。地处36°05′ ~42°40′N,113°27′ ~119°50′E,西 面 太行山脉环抱,北枕燕山山脉,东临渤海海域,南部平原延伸,区域面积共204 103 km2,人口数量近1.1 亿,森林覆盖率26.3%。区域内旅游资源丰富,集山地、丘陵、盆地、高原、平原等多种地貌于一体,拥有草原、森林、湿地、滩涂海湾组成的完整生态系统。交通网络发达,整体旅游发展程度高。目前,京津冀协同发展已上升为国家重大战略,与“一带一路”、长江经济带建设并列为三大国家战略。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

从中国森林公园网、北京市政务资源网、河北省林业厅、河北省森林公园网、中国生态环境部等网站搜集整理出293 处森林游憩资源作为研究对象,将各景区抽象成为点要素[29],利用百度地图坐标拾取系统获得它们的空间坐标。采用ArcGIS10.2绘制京津冀森林游憩资源空间分布图,如下所示。地形数据为地理空间数据云平台提供的京津冀SRTM DEM 90 m 数据。社会经济数据来源于京津冀各市的《2017年国民经济与社会发展公报》。

2.2 研究方法

2.2.1 平均最邻近法

最邻近距离指数是地理空间中最邻近点之间的平均距离()与随机状态下平均距离()的比值,用来描述实际状态下点状要素的分布情况与随机分布的偏离程度,以判断点状要素的空间分布模式[30]。计算公式为为最邻近指数,n为森林游憩资源点的个数,A为研究区面积。

2.2.2 Voronoi 多边形变异系数(CV)

Voronoi 多边形变异系数(CV)是点要素生成的Voronoi 多边形的面积标准差与平均值的比值,用来刻画数据离散程度。

2.2.3 基尼系数

基尼系数是地理学中用于描述空间的离散分布情况的方法,通过对比研究对象在不同区域的分布差异,可探究研究对象在地域分布上的均衡状态。计算公式为N 为京津冀城市数量,pi为第i 个城市拥有的资源数量占京津冀资源总量的比重,C 为分布均匀度。

图1 京津冀地区森林游憩资源空间分布图Fig.1 Distribution of forest recreation resources in Beijing-Tianjin-Hebei region

2.2.4 核密度估计法

核密度估计是一种常用的空间点模式分析中常用的非参数估计方法,同时也是一种有效的将空间点状数据进行可视化的方法。计算公式为为 样 本 数,K(·)为核函数,h为带宽(也称作搜索半径)。利用ArcGIS10.2 中核密度分析模块进行运算,选择自然断点法成图。

3 结果与分析

3.1 区域森林游憩资源总体类型

本研究森林游憩资源主要包括森林公园、自然保护区、森林相关的风景区等。通过各网站搜集、筛选得到的数据可知,京津冀区域内森林游憩资源共有293 处,其中北京115 处,河北167处,天津11 处。森林公园有145 个,近3 成为国家级森林公园;自然保护区45 个,其中国家级自然保护区有11 个,占24.4%;森林相关的风景区共103 处。所有资源中A 级以上景区共有80 个,占总资源数27.2%,优质资源数量有待提升。

3.2 区域森林游憩资源空间聚集性

点状要素的空间分布类型可划分为凝聚、随机和均匀3 种模式,一般用最邻近指数来进行描述。R <1 时,点状要素为聚集分布;R=1 时,点状要素为随机分布;R >1 时,点状要素为均匀分布。利用ArcGIS10.2 中,利用空间统计工具中的平均最邻近工具计算,得到结果为=846 0 m,=158 67 m,R=0.533 2 <1,Z 分值为-15.21,显著性差异P<0.01,说明京津冀地区森林游憩资源在整体空间尺度上呈聚集分布。

为进一步验证以上的空间分布模式,以每个资源点为质心生成Voronoi多边形(图2),计算CV值,计算结果为CV=262.1%。根据Duyckaerts[31]给出的三个建议:当点状要素聚集分布,CV 值>64%;当点状要素随机分布,CV 值为33%~64%;当点状要素为均匀分布,CV 值<33%,可验证京津冀森林游憩资源的聚集分布态势。

聚集分布有利于游憩资源形成相互间的有机连接,便于进行组团开发、基础设施建设和交通线路构建[32]。同时也会给游客更多的路线选择空间,对游客产生较大的吸引力。然而过高的聚集程度也会导致资源间的屏蔽效益和替代效益,造成一定的阴影区。

表1 京津冀森林游憩资源质量等级分类统计Table 1 Quality classifications of forest recreation resources in Beijing-Tianjin-Hebei region

图2 京津冀森林游憩资源Voronoi 多边形图Fig.2 Voronoi polygon of forest recreation resources in Beijing-Tianjin-Hebei region

3.3 区域森林游憩资源空间均衡性

采用基尼系数来探究京津冀森林游憩资源在市域尺度上的分布均衡性,G 值在(0,1)区间内,大于0.5,表示差距悬殊,0.4 ~0.5 为差距较大,0.3 ~0.4 属于相对合理范围,0.2 ~0.3 较为平均,而小于0.2 表示绝对平均[15-16]。将数据带入公式后,计算结果为Gini=0.795 7,C=0.204 3,说明京津冀森林游憩资源在市域尺度上分布不均衡,差距悬殊。通过洛伦兹曲线图可以看出,北京市拥有的资源数最多,占总数的39.1%,承德和石家庄次之,三座城市累积比重超过60%。邯郸、天津、廊坊、邢台、秦皇岛、衡水、沧州资源占比均不超过5% (图3)。

图3 京津冀各市森林游憩资源数量洛伦兹曲线Fig.3 Lorenz curve of forest recreation resources in Beijing-Tianjin-Hebei region

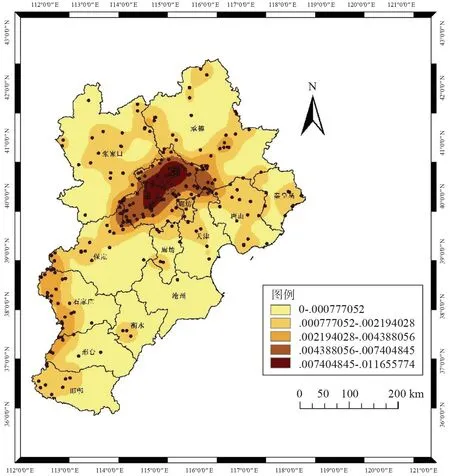

3.4 区域森林游憩资源密度分布格局

根据核密度分析图可以明显看出,京津冀森林游憩资源呈现以北京为中心向东北倾斜的“十字型”的大聚集,小分散格局(图4)。强聚集中心出现在“十”字的中心,即北京北部-西部一带,北京、天津、承德、唐山四市交界处、北京西南部与保定接壤处形成了两个次聚集中心。石家庄西北部与保定接壤处、石家庄西南处与邢台接壤处的核密度也相对较高,其他区域的资源分布都较为零散。

图4 京津冀森林游憩资源核密度Fig.4 Kernel density of forest recreation resources in Beijing-Tianjin-Hebei region

北京从浅山区域延伸到深山区域资源集中程度非常高,密云、怀柔、延庆、门头沟、房山等深山地区山地连绵起伏,森林覆盖率高,保护和开发并重,聚集了众多森林游憩资源。北京、天津、承德、唐山四市交界处,盘山自然风景区兼具自然优势和文化底蕴,曾历乾隆皇帝32 次巡游,融佛家、皇家文化于一体,还有京东大峡谷、六里坪、雾灵山等优质资源聚集,囊括高山、峡谷、森林等丰富的景观。北京西南部与保定接壤处为京西百渡休闲度假区,聚集了房山、涞水、易县、涞源等地多个A 级以上景区,包括十渡、野三坡、狼牙山、白石山等。此外,冀西南的石家庄西部形成的次一级聚集中心为太行山上分布的各景区。

3.5 区域森林游憩资源空间分布的影响因素

3.5.1 地形地貌

地形地貌是景观的基底,其变化起伏决定着景观的气势和纹理,可以提升景观的空间层次感和美学价值。地形地貌影响森林植被的分布,并与森林植被共同构成吸引游憩者到访的森林游憩资源。京津冀地区拥有最为丰富的地形地貌,影响着森林游憩资源的分布。将京津冀地区的高程图与森林游憩资源点进行叠加后得图5 可知,海拔0 ~100 m 的平原区域和海拔高于1 000 m 的山地资源分布数量较少,分别为59 个和62 个;海拔100 ~500 m 丘陵地区分布着近三成的资源点,为82 个;海拔500 ~1 000 m 高原及山地资源最多,有90 个森林游憩资源分布与此。山地和平原过渡带上分布的资源最为密集。

区域内的大部分资源都沿燕山和太行山两大山脉分布。燕山作为一道南北天然屏障,长城凭地势而筑,因此燕山沿线自然与人文景观相互融合,喜峰口、古北口、居庸关等著名关隘现在已开发为森林游憩资源,还分布着雾灵山森林公园、盘山风景区、蟒山森林公园等景区。太行山跨越京冀晋豫四省市,由深切河谷、高耸山地及平台、陡峭山坡三种地貌组成[33],山峰林立,峡谷纵横,植被丰茂,在京津冀区域内聚集了大海坨山、小五台、灵山、白石山、嶂石岩、驼梁等高质量的森林游憩资源。张家口市和承德市坝上高原地区为草原森林过渡带,分布着大量的森林景观,有著名的塞罕坝、茅荆坝、千松坝等景区。

图5 京津冀地区地形地貌与森林游憩资源分布关系图Fig.5 Relationship of forest recreation resources distribution and terrain

3.5.2 社会经济发展

旅游资源开发利用与社会经济发展有密不可分的联系,社会经济发展是旅游景区发展的决定因素,也是其空间格局演化的重要动力[15]。由图6 可以看出,森林游憩资源在京津冀区域内的分布与各地社会经济发展趋势较为一致。利用SPSS19.0 计算可得,京津冀各市的森林游憩资源数量与当地国民生产总值、人均可支配收入的Pearson 指数分别为0.767、0.821,P均小于0.01,具有显著的相关性,说明社会经济的发展对于森林游憩资源的分布有一定的影响。经济发展水平越高的城市,有更多的资金可用于投入资源保护、开发和基础设施建设,并且市民的旅游需求比较旺盛。北京作为全国的政治文化中心,有巨大的旅游客源市场,旅游系统成熟度高,因此森林游憩资源在此表现出强力的聚集模式。石家庄市作为河北的省会城市,经济发展水平较强,目前已经发展起来一批森林游憩资源,并逐渐形成聚核。

图6 京津冀社会经济与森林游憩资源分关系图Fig.6 Relationship of forest recreation resources distribution between social and economic development

3.5.3 重点林业工程

森林是森林游憩资源的主体,重点林业工程直接影响了森林的营造和保护,对森林游憩资源的分布有重要的影响。为改善生态环境状况,京津冀地区实施了一系列林业生态工程,包括京津塞罕坝机械造林、太行山绿化工程、风沙源治理工程、百万亩平原造林、天津滨海盐碱地改良等,各项林业工程推动了区域生态建设,同时也造就了一批优质森林游憩资源。经过多年太行山绿化工程的推进,太行山地区森林覆盖率大大提高,其中石家庄市西柏坡镇的森林覆盖率由1994年的17%增长到如今的66.7%,依托良好的生态环境和红色旅游建成了西柏坡森林公园。百万亩平原造林工程实施后,在北京市平原地区营造了多出集中连片的大尺度城市森林景观,共建成18 处公园和500 多处休闲绿地,以及多个具有地方特色的森林公园。塞罕坝机械造林更是打造出了塞罕坝国家森林公园这个“地球卫士”5A级森林旅游景区。

3.5.4 交通网络

交通网络是旅游系统的重要组成部分,能够促进旅游目的地的出现、演变、增长和扩张,多维地影响目的地的内部结构和外部形式,在一定程度上可以提高旅游资源的吸引力[34],促进旅游空间结构的优化和合理布局。公路交通是最便捷最普及的旅游交通方式,公路网建设水平是旅游规模化和可持续发展的前提[35]。因此,选择京津冀区域内的国道、高速、省道分别建立10 km 缓冲区。分析可知,国道缓冲区内森林游憩资源占总数的50.3%,高速缓冲区内占总数的48.3%,国道、高速、省道三类主要道路的缓冲区能够覆盖所有资源的95.2%,说明交通网络的建设对于京津冀森林游憩空间布局有重要的影响。当前的道路系统已基本形成网络,可串联聚集资源与散点资源。通过合理的组织布局,能够有效引导游憩者进入非热点游憩区,从而形成新的聚核。

4 结论与建议

4.1 结 论

利用ArcGIS10.2 软件,选取平均最邻近距离指数、Voronoi 多边形变异系数、基尼系数、核密度估计值,对京津冀森林游憩空间分布进行分析,具体结论如下:1)京津冀森林游憩资源的平均最邻近指数R=0.5332,Voronoi 多边形变异系数CV=262.1%,说明京津冀森林游憩资源在整体空间尺度上呈聚集分布。2)在市域尺度上,基尼系数为0.795 7,分布均匀度为0.204 3,说明京津冀森林游憩资源分布不均衡,差距悬殊,其中北京资源占比高达39.1%,北京、承德、石家庄三市资源累积比例超过60%。3)京津冀森林游憩资源以北京为中心向东北倾斜的呈现“十字型”的大聚集,小分散格局,其中北京为强核心,石家庄西部为次聚集中心。“十字型”密度结构与燕山、太行山两大山脉走势契合度高。4)京津冀森林游憩资源空间分布特征主要受地形地貌、社会经济发展、重点林业工程、交通网络影响,其中地形地貌为资源分布的内生动力,社会经济发展、重点林业工程和交通网络对资源空间分布起到外在推动的作用。

森林游憩依托森林资源而开展,本研究将森林游憩资源抽象为点状数据进行探究,没有考虑到以森林为背景的其他资源的空间分布特征。此外,森林游憩景区处于不断变化发展的过程中,各时间序列的资源数量差异可表征空间结构的演变,本研究没有涉及区域内各阶段资源数量与空间分布的关系。在进一步的研究中,应考虑完善面状数据的收集,例如森林游憩景区面积、森林调查数据等,探究森林分布与游憩资源空间分布的关联性。收集各阶段森林游憩资源的数量,探究森林游憩空间的时空演化进程,为优化空间布局提供理论依据。

4.2 建 议

在探究京津冀森林游憩资源空间分布及其影响因素的基础上,对于此区域发展森林游憩提出几点建议:1)在京津冀协同背景下,打破凝聚模式和行政壁垒,推进跨区域合作机制,促进资源均衡协调发展。我国行政区划通常以地理屏障为行政区划边界,因此各市交界处常常森林旅游资源富集,在资源的保护和开发过程中通常存在行政区界的制约,各自为政,缺乏联合。因此,必须改变这种模式,促进优质资源组团式开发,打造一批国家森林步道、国家森林旅游区和国家公园。2)因地制宜,依托重点林业工程,加强平原地区森林营建,如百万亩平原造林、雄安新区千年秀林等,打造平原森林游憩网络,增加平原地区游憩资源密度,形成山地向平原过渡的连续森林游憩资源带,并注重景观效果和可及度的提升。3)充分利用现有道路系统对资源进行组织优化,结合完全环式、链状式、过境式等线路模式,引导游客向阴影区的优质资源移动。完善交通网络建设,提高区域道路网络的通达度和道路等级,尽可能地使资源间形成回路,便于游客在景点间的移动。4)各游憩景区应注重游憩产品的开发,促进观光为主的森林旅游向休闲、度假、深度体验为主的森林游憩转变。加强森林教育和解说,帮助游客树立对森林和其他自然环境的价值观。