河湖污染底泥环保疏浚设计深度研究

2020-02-10齐彦博

张 鑫,张 彬,齐彦博

(1.中交水运规划设计院有限公司,北京 100007;2.中交雄安投资有限公司,河北 雄安 071700)

1 研究背景

由人类活动与水文地理因素导致的沉积物污染,是近年来全球面临的一个重要环境问题[1-2]。据统计,我国的江河湖库底泥污染率达到80.1%。污染底泥受环境和成因的影响,其成分与性质各不相同,但通常均表现为流动性大、含水率高、强度低,富含污染物质:一类是有机污染,如有机质、氨氮、磷等营养盐;另一类是有毒重金属,如Hg、Cr、Pb、As等[3-4]。对河湖长期沉积的底泥进行疏浚清淤,是改善水质和水生态环境的重要举措[5],其意义在于去除水体中受到污染的淤泥,疏浚之后的基底能持续地为后续生态修复创造基础条件。

根据现有研究,底泥由上至下大致可以划分为污染层、污染过渡层和正常层。目前,普遍认为清除底泥污染需要处理到污染层或者污染过渡层,但是这样实施后,疏浚后引起污染物释放也时有发生[6-7]。

由于不同湖泊底泥分布及污染特征存在较大差异,目前关于清淤深度的确定,国内外没有统一的标准。但清淤深度是清淤规模论证的关键参数之一,其大小直接影响清淤工程量和清淤效果。清淤过浅达不到有效去除污染物质的目的,而清淤过度又会破坏性地改变湖底形态,影响底栖生态环境和清淤后的生态修复。

对于有机污染的湖泊,常用的方法有沉积学法、背景值法、拐点法和分层释放速率法。从目前国内典型湖泊生态清淤设计情况看,对于各类方法的应用也未统一。比如,昆明滇池(一期)和安徽巢湖生态清淤设计采用沉积学法;南京玄武湖、武汉月湖生态清淤设计采用拐点法;日本霞浦湖、昆明滇池(二期)环保疏浚采用背景值法;分层释放速率法偏于理论研究,工程应用不多。从目前的国内外环保疏浚研究进展看,各类方法各有其优缺点和适用特点。对各类方法深入剖析后进行综合应用,富有重要的理论研究和设计应用意义[8]。

笔者基于某工程实例,结合《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》和相关研究成果,综合对比上述4种方法,提出一种便于工程设计的河湖污染底泥清淤深度计算方法,可推广应用到类似工程项目中。

2 环保疏浚设计深度案例分析

2.1 工程背景

某北方浅水型湖泊,因多年持续性受到外源污染影响,底泥中沉积了大量动植物残体等有机质和营养盐,虽然底泥中重金属和持久性有机污染物未发现超标现象,但是氮、磷污染物含量较高,直接影响淀区水环境质量和水生态系统,水体常年处于地表水V类~劣V类标准,浮游动物、水生动物和水生植物的物种多样性明显降低,耐污种生物量增加。

实施科学清淤,清除底泥污染物,可减少内源污染物释放,有效提升水质,同时有助于恢复良性生态系统、降低生态风险、逐步恢复淀泊自净能力。根据水体功能区规划,该湖泊水质治理近期目标为IV类水,远期目标要达到III类水。

2.2 技术思路

1)开展外业查勘和取样,根据《湖泊生态环境保护系列技术指南》,依采样底泥的颜色、气味、粒径和黏稠度等显性特征将底泥由上至下依次分为污染层(A1为流泥层、A2为淤泥层)、污染过渡层(B)和正常湖泥层(C),并精准测量相应层厚。

2)根据沉积物质量情况,突出风险控制因子研究重点,结合背景值法、拐点法和分层释放速率法的试验要求,对采集泥样进行实验室试验和数据整理,找出相应分布或释放规律。

3)根据各种方法,对于清淤深度分别展开计算和分析,进行对比。

4)综合多种方法,以典型孔为例,提出一种便于工程设计的河湖污染底泥清淤深度计算方法。技术路线见图1。

图1 技术路线

2.3 算法研究

2.3.1沉积学法

根据不同地形、水深情况,相应选择驳船或者挖掘机,取样器为半合管式薄壁取样器,进行外业勘察,现场取样、判断、量测、记录(图2)。

图2 现场取样

根据污染程度,底泥在垂直方向一般分为污染底泥层(A层)、污染过渡层(B层)和正常湖泥层(C层)。

1)污染底泥层(A层),是污染最为严重的一层。一般情况下,在有机质及营养盐严重污染地区,该层颜色为黑色或深黑色,其上部为稀浆状,下部呈流塑状,有臭味。该层沉积年代新,为近年来人类活动的产物,是湖泊内源污染物的主要蓄积库。

2)污染过渡层(B层),是污染较轻的一层,为正常湖泥层到污染底泥层的渐变层。一般情况下,在有机质及营养盐污染地区,该层颜色多为灰黑色,软塑-塑状,较A层密实。

3)正常湖泥层(C层),是未被污染的底泥层。其保持未被污染的当地土质正常颜色,一般无异味,质地较密实。

经现场大面积取样,有效样本数量40个,典型孔A层厚度为0.38 m,B层厚度为0.21 m。

沉积学法确定清淤深度是根据污染层和过渡层的等值线;污染层等值线是区分不同挖泥底高程疏浚作业分区的主要依据,过渡层等值线是区分不同挖泥底高程疏浚作业分区的辅助依据[9]。据此看来,沉积学法确定的疏浚深度最小值为污染层厚度,最大值为过渡层厚度。因此,本实例依据沉积学法确定的生态清淤深度为0.38~0.59 m。

2.3.2背景值法

土壤背景值又称土壤本底值,是指在区域内很少受人类活动影响和不受或未明显受现代工业污染与破坏的情况下土壤原本固有的化学组成和元素含量水平。

背景值法认为,当底泥中污染物含量高于土壤背景值时即判定受到污染,应该对污染底泥进行清除。背景值法有2个关键因素:背景值的确定和底泥污染垂直分布情况测定。

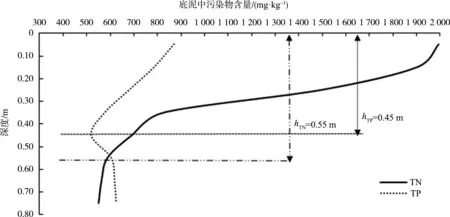

目前,国家没有TN(总氮)和TP(总磷)的土壤污染物质量标准值(筛选值)。总氮、总磷的含量因地区而异,背景值差距较大。合理确定背景值有利于科学合理地评价底泥的污染程度,并采取针对性的治理措施。结合HJ/T 166—2004《土壤环境监测技术规范》初步考虑采用总氮、总磷的背景值累计概率95%的点对应的值作为筛选值(标准值),针对工程区的地理、地质、生态环境等情况,对取样正常土层的TN(总氮)445个背景值样本、TP(总磷)522个背景值样本进行统计分析,累计概率95%对应的值(取整)分别为:TN背景值为600 mg/kg,TP背景值为700 mg/kg。同一典型孔TN、TP污染沿垂向分布情况见图3。

从图3可知该典型孔底泥中TN和TP含量垂向分布情况。根据背景值法,TN背景值为600 mg/kg,从曲线可见典型孔根据TN垂直分布情况判断清淤厚度为0.53 m;TP背景值为700 mg/kg,从曲线可见典型孔根据TP垂直分布情况判断清淤厚度为0.24 m;相比之下取大值,因此背景值法确定的清淤深度HB综合取值为0.53 m作为清淤深度,清淤底高程位于污染过渡层。

图3 背景值法确定清淤厚度

2.3.3拐点法

拐点法是完全根据底泥中主要污染物垂直分布的特征确定适宜的清淤深度,但是单一应用此法,需要大量的柱状样采集和分析,找到污染垂直分布曲线上向上或向下方向改变的点,相应的厚度定为清淤深度(图4)。

图4 拐点法确定清淤厚度

从图4可见,同一典型孔主要污染物垂向分布同上。为严格控制底泥营养盐含量,保障生态清淤对污染物的清除效果,典型孔根据TN垂直分布情况判断清淤厚度为0.55 m,根据TP垂直分布情况判断清淤厚度为0.45 m,因此拐点法确定的清淤深度HG综合取值为0.55 m,清淤底高程同样位于污染过渡层。

2.3.4分层释放速率法

分层释放速率法是通过底泥与上覆水的相互作用机理进行研究。首先,从污染物转化过程看,通过各种途径进入水体中的氮、磷等营养元素会有相当一部分沉积到底泥中。水生植物的生长会吸收部分营养成分,其余大部分营养盐仍与水体保持动态平衡。当水体外源污染得到控制后,氮、磷的释放可能主要来自底泥的释放,严重时可能造成水体富营养化和水华现象的发生。这类富含氮、磷营养盐的底泥,是水体的氮、磷内源。

图5 分层释放速率法确定清淤厚度

2.4 过渡层清除程度系数K计算方法

在工程区域取样、挑选典型孔,根据上述几种方法要求,开展相关试验和分析,对应各种工法的疏浚深度计算结果对比见图6。

图6 各种设计方法计算环保疏浚深度对比

从图6可知,对于此典型孔,拐点法确定的疏浚深度最大,同时几种计算方法确定的疏浚深度均在污染过渡层下段。

用沉积学法确定污染层和污染过渡层厚度,初步判定生态清淤的深度控制区间(位于污染过渡层);再经背景值法、拐点法和分层释放速率法,对营养盐污染的底泥环保清淤深度进行量化。这是工程设计较为合理的计算过程。

本工程实例中,经过多个典型孔计算后发现,3种量化方法得出的疏浚深度大小并没有一致性规律,但均位于污染过渡层。

充分考虑到各种方法的优劣性,建议将3种方法对应的清除过渡层的厚度进行算数平均,将此平均值与污染过渡层比值作为过渡层清除程度系数K:

(1)

式中:K为过渡层清除程度系数(%,保留小数点后两位);hA为沉积学法判定的污染层厚度(m);hB为沉积学法判定的污染过渡层厚度(m);h1为背景值法判定的环保清淤厚度(m);h2为拐点法判定的环保清淤厚度(m);h3为分层释放速率法判定的环保清淤厚度(m)。

根据式(1),对于典型孔计算K=66.67%。在工程区域典型孔附近一定范围内选取其他典型孔,采用多种方法进行计算,得出污染过渡层清除程度系数K,可结合沉积学法判定的污染层和污染过渡层厚度,将系数K作为设计依据,直接推广到工程区一定范围内,进行环保疏浚深度设计。

3 结论

1)针对目前湖泊广泛存在的沉积物有机污染比较严重的问题,开展生态清淤设计方法的研究:首先,根据环保行业指南要求进行布孔和外业取样,工程区域典型孔附近一定范围内,选取典型孔作为代表开展实验室分析;其次,综合对比常用的几种计算方法,取其疏浚深度算数平均值,确定污染过渡层清除程度系数K。

2)该方法既可以减少大规模实验室分析的工作量、降低工程研究费用,又较为科学合理地得出环保疏浚深度设计值,在环保疏浚工程中富有指导和应用意义。

3)对于大面积、湖泊特征不均匀的疏浚设计,确定疏浚深度不宜依据底泥层污染的平均厚度或污染过渡层清除程度系数进行,而应根据场地条件、污染严重程度、疏浚设备及工艺垂直控制精度、生态修复基底土质等综合需要,分区进行差异化环保疏浚深度设计。