上海市某大学学生手机依赖与自我效能的关系

2020-02-10孙金海赵沛霖

张 颖 孙金海 张 勇 赵沛霖

(1上海海军军医大学军队健康管理学教研室 上海 200433;2复旦大学附属华东医院护理部 上海 200040;3复旦大学公共卫生学院预防医学教研室 上海 200032;4上海市市西高级中学2019级 上海 200040)

随着智能手机的普及,人均手机使用时长逐渐增加。截至2017年12月,中国手机网民数量达7.53亿,其中20~29岁网民占比最高(30.0%);职业分布中学生群体占比最高(25.4%);人均周上网时长为27 h[1]。手机依赖又称为手机成瘾,是近年来出现的公共卫生新问题[2],目前尚无手机依赖的权威定义。WHO在国际疾病编码第11版(ICD-11)中将游戏成瘾纳入其中。美国精神疾病诊断手册第5版(DSM-5)中给出了网络游戏成瘾的诊断建议,并建议网络成瘾和手机成瘾可据此参考[3]。

自我效能(self-efficacy)是目前被广泛应用的健康行为理论,它代表个体对自身能够采取适应性行为来应对外界环境中的各种挑战的知觉或信念[4]。自我效能又划分为一般效能和具体效能[5]。网络控制自我效能是具体效能在网络成瘾领域的应用,指个人认为自己能够控制自己网络使用行为的能力[6],能更好地预测个体的网络成瘾行为[7-8]。手机依赖与网络成瘾在许多方面具有相似性,将自我效能(尤其是网络控制自我效能)作为手机依赖的一个重要因素进行研究,从自我效能感角度探讨大学生手机依赖产生的原因,可为今后预防和干预大学生手机依赖行为提供理论参考。

研究方法于2018年3月至5月在上海市某综合性大学中选取文、理、医科专业30个班级共830名在读本科生,其中每个专业方向10个班级:文、理专业一年级2个班,二年级3个班,三年级3个班,四年级2个班;医科专业一年级2个班,二年级3个班,三年级3个班,四年级1个班,五年级1个班。共发放问卷830份,回收有效问卷803份,问卷有效回收率为96.7%。

本研究为横断面调查。以班级为单位组织集中,由统一培训的志愿者向研究对象介绍调查目的、填写方法及注意事项,调查对象签署知情同意书后独立完成问卷填写。问卷内容包括人口学资料、手机使用行为特征、手机成瘾状况、一般自我效能和网络控制自我效能评估。使用梁永炽教授编制的手机成瘾指数量表(Mobile Phone Addiction Index,MPAI)[9]手机成瘾状况评估,包括冲动性、戒断性、逃避性和低效性等4个维度共17个条目。采用Likert 5点计分制,即从“几乎没有”到“总是”依次为1~5分,得分范围为17~85分,得分越高表明手机依赖程度越高,总分超过51分判定为手机依赖。采用Bandura编制的一般自我效能感量表(General Self-efficacy Scale,GSES)一般自我效能评估,单维度,共10个条目,采用Likert 4点计分法,从“完全不正确”到“完全正确”,依次计1~4分,得分范围为10~40分。网络控制自我效能采用罗喆慧等编制的问卷[8],单维度,内容包括任务控制、时间控制、目的明确等12个条目,采用Likert 4点计分法,从“完全不符合”到“完全符合”,得分范围为12~48分,得分越高代表网络控制自我效能越高。由于本研究针对的是手机依赖,故将原量表中关于网络使用的陈述改为手机使用。MPAI、GSES和网络控制自我效能问卷具有较高的信效度[8],因此我们仅做了内部一致性检验,3个量表的Cronbach's α值均大于0.80。

采用EpiData软件录入数据,使用SPSS 18.0软件进行统计分析。计量资料采用P-P图做正态性检验。对一般资料做描述性分析,成组设计两样本之间的差异采用t检验或方差分析,连续性变量之间采用相关性分析,分类变量之间关联性采用χ2检验。

研究结果

社会人口学特征 男性333人(41.5%),女性470人(58.5%)。大一184人(22.9%),大二218人(27.1%),其中包括1个班37名医学院大五学生,将其与大四合并。各年级之间无性别分布差异。

手机使用行为特征 大学生使用手机最频繁的时间段在22∶00以后(54.4%),其次为17∶00~22∶00(35.4%)。每天手机使用时长超过5 h的占27%。使用最多的功能为社交软件(58.4%);其次为上网查资料(20.9%)。经常或总是在业余时间(吃饭、走路、睡觉前、乘坐交通工具和使用洗手间时)看手机的占76.4%,从不在这些场所看手机的只有1.7%;经常在学习/上课时间看手机的占49.0%,而从不看的只占2%。

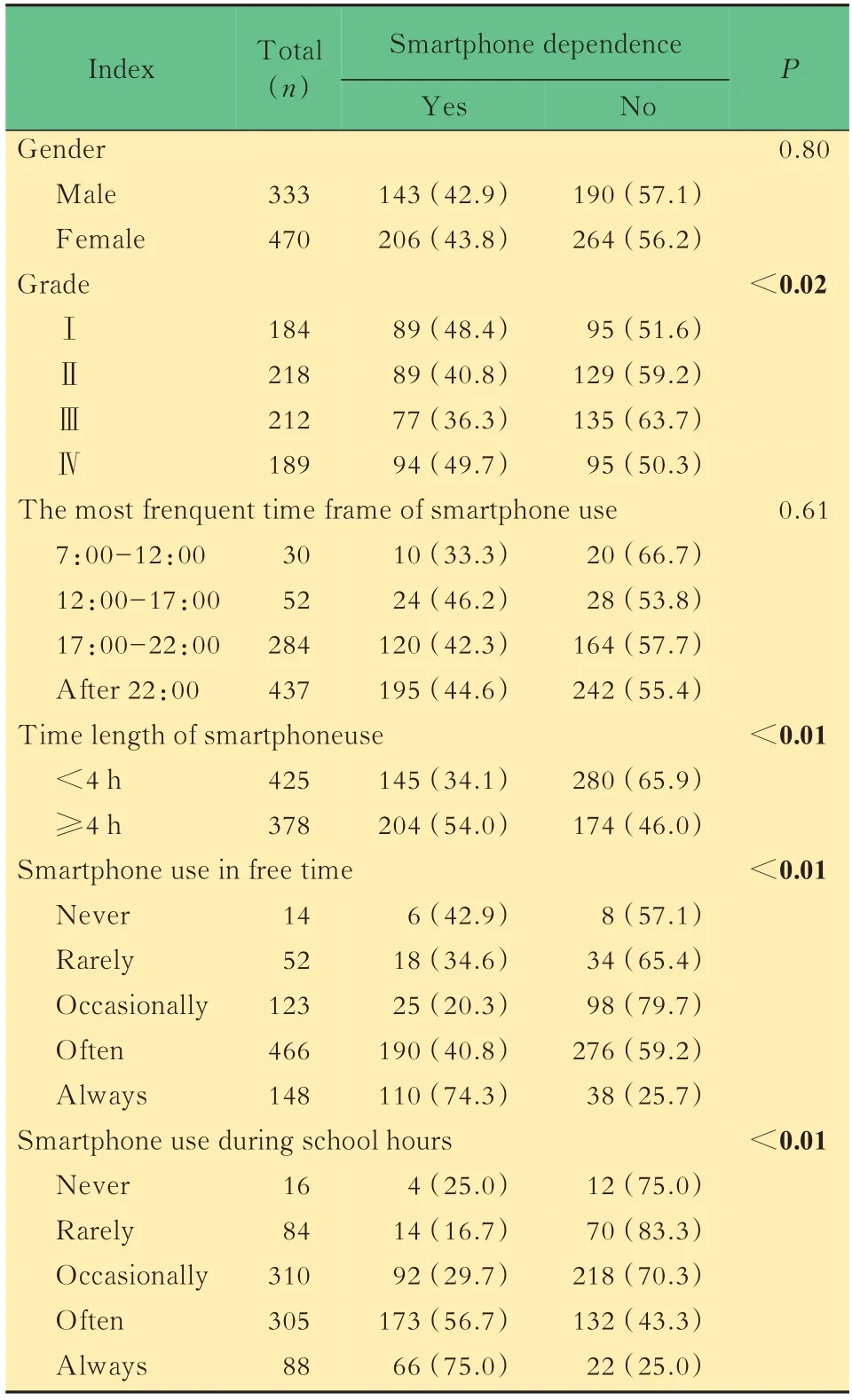

手机依赖特征 调查对象的MPAI平均分为(49.1±12.4)分。MPAI总分大于51分判定为手机依赖,共349人,占43.5%,其中男生有143人(42.9%),女生有206人(43.8%)。在各年级中,大四和大五学生评估为手机依赖的比例最高(49.7)%,大三比例最低(36.3%),各年级之间手机依赖分布存在显著差异。手机使用最频繁的时间段与手机依赖无关联性,而手机使用时间越长出现手机依赖的可能性则越大。业余时间和学习/上课时间看手机的频率越高,出现手机依赖的可能性越大(表1)。

手机使用、手机依赖与自我效能的关系 被调查大学生一般自我效能的平均分为(26.3±5.1)分,网络控制自我效能的平均分为31.1±6.9。Pearson相关性分析显示两种效能之间显著相关(r=0.46,P<0.01)。

男生在两种效能上的得分均显著高于女生(表2),但是在年级分布上均无显著差异。一般自我效能与手机使用最频繁的时间段之间不相关,但网络控制自我效能与手机使用最频繁的时间段之间显著关联。手机使用时长与一般自我效能和网络控制自我效能均显著关联,使用时间越长,自我效能越低。业余时间看手机和学习/上课时间看手机的频率越高,一般自我效能和网络控制自我效能越低。

表1 大学生手机依赖情况在人口学特征和手机使用行为特征上的分布(n=803)Tab 1 The demographic characteristics and smartphone use behavior according to smartphone dependence among the university students(n=803) [n(%)]

Pearson相关性分析显示,MPAI得分与一般自我效能之间不相关(r=0.02,P=0.56),而与网络控制自我效能之间显著负相关(r=-0.28,P<0.01)。独立样本t检验也显示,手机依赖组的网络控制自我效能得分显著低于非依赖组(29.5±6.6vs.32.2±6.8,P<0.01)。

讨论手机依赖已经成为广泛关注的社会及健康问题。手机依赖在美国人群中的比例为10%~25%[10],在英国11~18岁青少年中的比例约10%[11],在瑞士大学生中的流行率为17%[12]。在发展中国家这种现象更为严重。一项Meta分析发现印度青少年手机依赖比例达40%以上[13],这一比例在中国大学生中高达21%[14]。导致手机依赖的因素主要包括个体、环境和社会因素[15-16]。与大学生有关的因素是行为约束能力、人格特质、心理健康状况[17]、学习生活环境和人际交往。无论是对硬件的改造,还是提供心理辅导都需要大量人力、物力,推行起来存在一定困难。

表2 一般自我效能和网络控制自我效能在人口学特征和手机使用行为特征上的分布Tab 2 Assessments of general self-efficacy and network control self-efficacy according to demographic characteristics and smartphone use behavior ()

表2 一般自我效能和网络控制自我效能在人口学特征和手机使用行为特征上的分布Tab 2 Assessments of general self-efficacy and network control self-efficacy according to demographic characteristics and smartphone use behavior ()

One-way ANOVA.

有学者提出对网络成瘾和手机依赖的研究需要逐渐由单纯的教育心理层面向健康行为改变范畴侧重[3]。心理层面的研究虽然可以解释成瘾行为的形成机制,但缺乏有效的干预方法,而健康行为改变的理论已经成熟运用到健康促进活动中。针对手机依赖的个体因素(即行为约束),可以引入行为学中广泛采用的自我效能概念,通过调动自身积极性,让其主动地、有意识地改变自身不良行为习惯。

我们在调查中发现性别与手机依赖无关联性,但是在手机使用的行为特征上男生与女生却有显著差异。女生手机使用时长高于男生,在业余时间和学习上课时看手机的比例也高于男生,这可能与女生更喜欢借助手机进行人际交往有关。自我效能在性别上的差异也间接解释了这种行为差异:男生的一般自我效能和网络控制自我效能得分均高于女生。手机依赖在年级变量上的分布特征反映了不同年级学生的生活状态:大一学生容易产生手机依赖与刚入学面对陌生环境精神压力大而急需寻求社会支持有关;毕业班学生过多使用手机则与可自由支配时间更多、需要通过手机上网找工作、搜集考研信息等相关。因此,建议学校管理者在开展手机依赖预防的工作时面向不同性别、年级的学生可采取不同的策略:为新生提供更多的生活支持,使其尽快融入大学生活;为毕业班的同学提供更多毕业发展信息;制定相应的规章制度规范手机使用行为;增加各类线下活动,提供更多现实世界的交流机会;借助健康宣传、讲座、心理辅导等活动提高大学生心理健康水平,指导学生平衡手机与学习和生活的关系;帮助深陷手机依赖的个体完成一次预设目标,使之建立起自信心,并重复这种体验使自信心不断强化,提升克服手机成瘾的信心与能力。

本研究发现手机依赖和手机使用行为之间存在显著关联,同时自我效能(包括一般自我效能和网络控制自我效能)与手机使用行为显著相关,网络控制自我效能对手机成瘾的解释能力优于一般自我效能,这可能与两个量表的内容差异有关。一般自我效能的10个条目评估的是个体在处理一般问题时所具备的信心和能力,而网络控制自我效能量表的12个条目则将情境限定在个体使用手机时能否有效控制时间的信心和能力,因此更具有针对性。本研究通过测量大学生的网络控制自我效能来预测其形成手机依赖的倾向,开展针对个体的干预活动。