非酒精性脂肪性肝病患者肠道菌群与胰高血糖素样肽1的相关性分析

2020-02-09刘志平赵致维张金华

刘志平,赵致维,张金华

武汉市汉口医院 消化内科,武汉 430012

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)发病率逐年攀升,已成为全球重要的公共卫生问题。胰岛素抵抗(IR)、氧化应激、炎症和遗传倾向等多个因素参与了NAFLD的发生和发展,NAFLD与2型糖尿病、肥胖、血脂紊乱等多种代谢性疾病存在密切相关性[1]。研究[2-3]发现,应用胰高血糖素样肽(glucagon-like peptide, GLP)1类似物艾塞那肽治疗肥胖性2型糖尿病患者的同时,还可以降低患者肝细胞的脂质含量。动物实验[4]亦发现,GLP-1类似物利那鲁肽可以减轻高脂饮食诱导的NAFLD大鼠肝脏中的氧化应激及炎症反应水平。近年来关于肠道菌群失调与2型糖尿病、NAFLD的研究逐渐成为热点,GLP-1作为一种肠促胰素,被发现与肠道菌群之间亦存在千丝万缕的联系。对无菌小鼠进行粪菌移植后可减少其胃肠道GLP-1受体的表达并促进胃肠道蠕动,提示肠道菌群可能影响GLP-1生物学作用的发挥[5]。然而肠道菌群是否对GLP-1的分泌水平存在直接的影响尚不清楚。本研究通过观察NAFLD患者血清GLP-1水平及肠道菌群的变化,探讨NAFLD患者血清GLP-1水平的变化及其与肠道菌群失调之间的相关性。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择2018年1月-2018年12月期间在本院就诊的NAFLD患者116例,NAFLD诊断标准参照《非酒精性脂肪性肝病防治指南(2018年更新版)》[6]。排除标准:合并酒精性肝病者、病毒性肝炎者、自身免疫性肝病者、肝豆状核变性者、药物性肝病者;合并严重高血压者;合并明确的糖尿病者;合并严重心、肾功能不全者;合并肝脏恶性肿瘤、感染或胆道疾病者;所有病因不能确定的肝功能异常者。另外选取在本院体检的96例健康体检者作为对照组。本研究方案经由武汉市汉口医院伦理委员会审批(批号:2018022601),所有受试者均签署知情同意书。

1.2 资料收集及指标检测 收集所有患者的性别、年龄、既往病史等临床资料,安排专人测量其身高、体质量,并计算BMI。所有受试者禁食10 h后于次晨抽取静脉血标本,采用全自动生化分析仪检测甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)指标。空腹血糖(fasting plasma glucose, FPG)测定采用氧化酶法;血清空腹胰岛素(fasting insulin, FINS)检测采用电化学发光法(试剂盒产自德国罗氏公司);血清GLP-l测定采用酶联免疫吸附法(试剂盒产自美国R&D公司)。稳态模型计算胰岛素抵抗指数:HOMA-IR=FPG(mmol/L)×FINS(mIU/L)/22.5。

1.3 肠道菌群检测 采集所有患者的新鲜粪便标本1.0 g左右置入无菌密闭便盒送检。取粪便标本0.1 g加入装有0.9 ml生理盐水的无菌试管内,按连续10倍稀释法稀释后分别接种于不同的培养基上。肠杆菌、肠球菌和葡萄球菌等需氧菌置于37 ℃普通培养箱培养48 h;双歧杆菌、乳酸杆菌和拟杆菌置于37 ℃厌氧培养箱中培养72 h。观察培养结果,计数以每克湿粪中菌落形成单位的对数值表示(log cfu/g)。同时计算双歧杆菌与肠杆菌数值之比(B/E比值)评估肠道菌群定植抗力。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0统计软件进行数据分析。计量资料以±s表示,2组间比较采用t检验;计数资料2组间比较采用χ2检验;相关性分析采用Pearson相关分析和偏相关分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

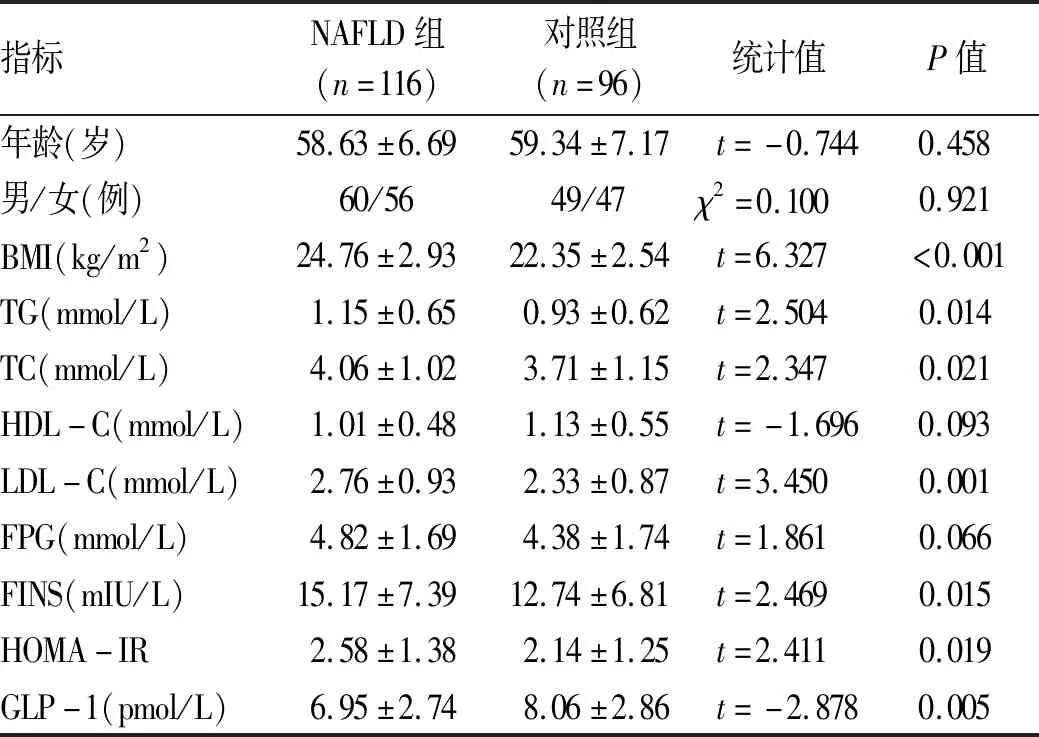

2.1 一般资料 NAFLD组BMI、TG、TC、LDL-C、FINS、HOMA-IR水平高于对照组,而血清GLP-1水平低于对照组,差异均有统计学意义(P值均<0.05)(表1)。

表1 2组一般资料及生化指标比较

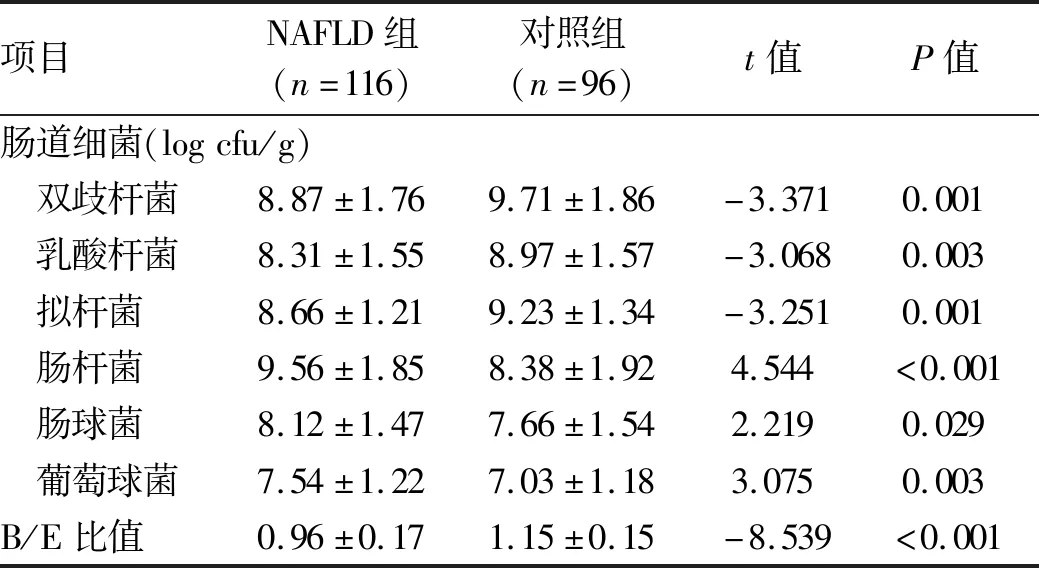

2.2 肠道菌群数量及B/E比值比较 与对照组比较,NAFLD组双歧杆菌、乳酸杆菌、拟杆菌数量及B/E比值降低,而肠杆菌、肠球菌、葡萄球菌数量则显著升高,差异均有统计学意义(P值均<0.05)(表2)。

表2 2组肠道细菌数量及B/E值比较

2.3 血清GLP-1水平的影响因素分析 Pearson相关分析显示,血清GLP-1水平与B/E比值呈正相关(r=0.604,P=0.008),而与BMI(r=-0.551,P=0.013)、TG(r=-0.424,P=0.035)、TC(r=-0.386,P=0.041)、LDL-C(r=-0.445,P=0.011)、HOMA-IR(r=-0.503,P=0.021)呈负相关。控制BMI、TG、TC、LDL-C、HOMA-IR等因素后,GLP-1与B/E比值仍然呈正相关(r=0.576,P=0.015)。

3 讨论

NAFLD病理特征表现为肝脏脂肪含量增多、弥漫性肝细胞脂肪变,它不仅导致肝脏的损害,还与IR、糖尿病、肥胖、血脂紊乱等代谢综合征存在明显的相关性,被认为是代谢综合征在肝脏的表现。近年来相关研究发现,肠-肝轴在NAFLD的发生、发展中起重要作用。目前已知肠道菌群作为一个复杂的生态系统,其数量庞大、品种繁多,某些种类细菌对人体是有益的,而某些种类的细菌却影响身体健康,还有一些种类的细菌目前作用尚不明确。在肠道内这些细菌按一定比例组合成一个平衡的微生态系统,在维持肠道内环境的稳定中起到了至关重要的作用。不论是动物实验还是人体研究均发现,肠道菌群失调与NAFLD的发生和发展均存在密切相关性[7]。与正常人群相比,肥胖和NAFLD患者,不同种类的肠道细菌在数量上有着显著差异,而且限制脂肪的饮食方式可以改变肠道菌群的数量[8]。本研究中亦有相似的发现,NAFLD患者与健康人群相比,双歧杆菌、乳酸杆菌、拟杆菌数量降低,而肠杆菌、肠球菌、葡萄球菌数量则显著升高。Boursier等[9]发现NAFLD患者中,肠道菌群数量的变化与非酒精性脂肪性肝炎及肝脏纤维化评分之间存在显著的相关性。动物实验[10]发现,高脂饮食喂养的小鼠中,肠道优势菌群为厚壁杆菌的小鼠出现了血糖升高与炎性因子增加,而将其盲肠内细菌接种到高脂饮食的无菌小鼠体内后则发现,小鼠肝细胞TG沉积严重,肝细胞出现明显脂肪变性。总而言之,目前有充分的证据表明,肠道菌群失调与NAFLD存在密切关联。而且进一步的研究发现,补充肠道益生菌制剂能够缓解NAFLD病情。一项针对NAFLD儿童患者进行的双盲随机临床试验[11]发现,服用VSL#3(益生菌制剂)可有效改善儿童NAFLD病情。王薇等[12]发现,以双歧三联活菌、枯草杆菌肠球菌二联活菌等益生菌治疗NAFLD患者,在改善NAFLD患者肠道微生态失衡的同时,还能降低血清TNFα水平,提升脂联素水平,降低血糖、血脂及转氨酶水平,减轻脂肪肝病变程度。因此,肠道菌群在NAFLD的发生和发展中扮演着重要的角色,肠道菌群失调参与NAFLD的机制可能涉及肝脏能量代谢及炎症因子激活等多条途径,目前尚有待进一步研究。

GLP-1是由位于肠道的L细胞分泌的一种强效肠促胰素,GLP-1依赖血糖水平调节胰岛素分泌,在改善血糖的同时又能防止低血糖的发生,在维持机体血糖稳定中发挥着至关重要的作用[13]。近年来,临床上GLP-1类似物已经被广泛用于2型糖尿病的治疗,不仅在控制血糖方面获得了良好的效果,还可以减轻体质量、改善血脂代谢紊乱。不仅如此,越来越多的研究发现,GLP-1在治疗2型糖尿病的同时,还可以缓解NAFLD。侯洪涛等[14]研究发现,GLP-1类似物利拉鲁肽可能通过下调肝组织细胞因子信号转导抑制因子3和固醇调节元件结合蛋白-1C的mRNA表达,改善高脂饲料喂养的SD大鼠的IR,减少肝脏TG沉积。本研究发现,NAFLD患者血清GLP-1水平降低,而且与BMI、TG、TC、LDL-C及IR存在负相关,提示内源性GLP-1水平不足与体质量增加、血脂代谢紊乱及IR等多个NAFLD危险因素存在关联。这一结果为GLP-1缓解NAFLD的相关理论[15]提供了进一步的依据。近年来关于肠道菌群与GLP-1的关系开始逐渐受到关注。目前已有研究[16]发现,肠道细菌的代谢产物短链脂肪酸、次级胆汁酸等可能参与了调控肠道L细胞分泌GLP-1,另外肠道菌群失调还可能与GLP-1抵抗有关。本研究对比了NAFLD组与健康对照组之后发现,NAFLD组存在双歧杆菌、乳酸杆菌、拟杆菌数量及B/E比值降低,而肠杆菌、肠球菌、葡萄球菌数量则显著高于健康对照组,而且血清GLP-1水平与B/E比值之间存在正相关,提示GLP-1水平降低与肠道菌群失调有关。因此,肠道菌群对GLP-1的影响可能涉及多条途径,不仅能调控其分泌,还可能影响其生物学效应的发挥。

总之,NAFLD患者体质量增加、血脂紊乱及IR可能与肠道GLP-1分泌不足有关,而肠道菌群紊乱可能通过某些尚不明确的途径参与了GLP-1的分泌调控过程。进一步研究肠道菌群相关代谢产物影响肠道L细胞GLP-1分泌的具体机制,将有助于明确肠道菌群参与NAFLD发生和发展的相关途径,为临床应用益生菌防治NAFLD提供更多的理论依据和治疗措施。