客家山歌传播场域的社会学阐释

2020-01-17郭小刚

郭小刚

客家山歌,2006年入选首批国家级非物质文化遗产名录,作为一个古老的歌种,近年来,由广东省政府文化部门积极主导,普通群众、民间团体和专业院校热情参与,举办了各种类型的客家山歌传承活动。笔者发现与国内其他传统歌种日渐衰落的境遇相比,客家山歌在南粤大地的传承呈现一片生机勃勃的景象。不仅其原生态传播场内不断有新血液注入,还出现了许多社会影响较大的新型传承方式,形成新的传播场域(field),突破了客家山歌原本只在山区农村传播的地理空间限制,其音乐形态特征也在新场域中发展变化。同时,笔者还发现源自中国大陆的这种新型传播场域的边界正沿着海上丝路不断延伸,在东南亚国家的客家族群中也产生深刻影响。

如何客观认识客家山歌传承中出现的变与不变?客家山歌传承的变与不变之间有何内在逻辑规律?是否独有客家山歌出现了这种情况?深入分析客家山歌传承中的变与不变对其他“非遗”的传承有何借鉴意义?本文拟从社会学研究的视角去观察客家山歌传承中出现的变与不变。

法国后现代社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为“从分析的角度来看,一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或一个构型(configuration)”(1)布迪厄、华康德:《实践与反思——反思社会学导引》,李猛、李康译,北京:中央编译出版社,2004年,第133—134页。。这个场域中的各种“位置”包括处在不同地位的人、群体或机构,即社会关系的各个节点。布迪厄进一步阐明:“艺术场(域)”(field of art)就是由“由艺术家、批评家、艺术史家……艺术协会等所有艺术行为者或者艺术团体等各种社会关系连接起来形成一个错综复杂的网络”(2)王圣华:《艺术场中的功名逻辑》,《美与时代(学术版)》2007年第10期,第21页。。据此理论,本文所谓客家山歌“传播场域”意指客家山歌在传承过程中,由山歌手、山歌听众、政府部门、舞台剧场、山歌协会、传播媒体等各种社会关系节点连接起来形成的社会关系网络,并可以把它想象成一个社会空间。据笔者观察,客家山歌传播场内各位置(社会关系节点)所拥有的“资本”(capital)(3)布迪厄认为所谓的“资本”包括经济资本、文化资本、社会资本和象征资本。力量的对比和变化使当今客家山歌的传播场呈现三种不同的类型,并且对客家山歌的艺术特征产生了深刻影响。

一、“场域”视野下客家山歌的传播现状

当今的客家山歌除了原生态传统节日的传播之外,还在以下场合表演:旅游文化项目启动仪式或日常表演、民间“山歌墟”、民间文艺展演、山歌擂台赛、“非遗”文化展演、“非遗”文化宣传等。根据艺术场四大关键位置——生产者、消费者、管理者和批评家(4)布迪厄:《艺术的法则——文学场的生成与结构》,北京:中央编译出版社,2011年。身份的不同,尤其是此四大关键位置资本力量对比所造成“场动力”的区别,笔者将现有客家山歌的传播场分为原生态传播场、舞台态传播场和网络态传播场三类。

(一)客家山歌的原生态传播场

20世纪90年代,改革开放使农民离开了故土,山歌赖以生存的村野渐渐人去楼空,许多传统歌种的原生态社会空间已经消逝。21世纪以来,由于非物质文化遗产的保护工作逐渐深入,有些著名的传统歌种在民间活动中有所恢复。但广东客家山歌却一直传唱,改革开放40余年来并无明显断层,这是非遗民间传承中的“不变”。

以粤北梅州市梅县为例,笔者从2002年开始一直关注当地的客家山歌,发现当地的民间音乐活动依旧活跃,笔者将之称为民间音乐的“保留型”(5)郭小刚:《我国汉族民间音乐现状的三种模式及其社会心理背景分析》,华南师范大学硕士学位论文,2003年。。十几年过去了,当地人的物质生活水平不断提高,客家山歌的日常活动更加丰富。除了春节表演以外,在该地区农村一些纪念活动的文艺演出中也常有表演。根据需要有时也组队前往梅州市等城镇进行汇报演出。

“自古山歌从(松)口出”。梅州松口镇被誉为客家山歌的故乡,客家山歌在该地区深入群众生活的每一个角落。2004年该镇居民自发成立“松口山歌协会”(前身为“松口山歌联谊会”),并在镇中山公园设立“山歌亭”作为交流、传唱客家山歌的固定场所,延续至今。而在兴宁城区,则有人民公园内人工湖畔的清林山歌亭、明珠文化广场旁边的杨如彭山歌亭等场所,山歌爱好者们“每天早晨或下午,都会在这些地点唱响悠长动人的山歌”(6)黄燕:《民间客家山歌主体音乐行为的考察与分析——以广东兴宁“杨如彭山歌亭”为例》,《星海音乐学院学报》2013年第2期,第62页。。客家山歌不仅在粤北的农村和城镇以原生态的形式传播,甚至包括一线发达城市(如广州)至今也还有人“唱着古老的歌谣”。广州越秀区洪桥街是广州客家人聚居的地方,从20世纪80年代开始客家人就利用每月12日聚集在越秀山脚下唱歌聚会并形成传统的“山歌墟”(7)刘大坚:《广州市越秀山客家山歌墟考察与思考》,《人民音乐》2009年第7期;王沥沥:《都市中的客家山歌——广州市越秀山客家山歌墟田野考察及文化思考》,《广东第二师范学院学报》2014年第4期。,流传至今。

眼下客家山歌由劳动人民“在田间劳作时演唱”的情境自然是难觅踪影了。客家山歌的原生态传播场中的歌者主要是普通大众(尤其以老年人为多),管理者多为当地群众自发成立的民间山歌协会,演唱场所主要是公园,较多演唱传统客家山歌音调,歌词常即兴改编,属于日常的自娱自乐性质。

(二)客家山歌的舞台态传播场

客家山歌列入国家级非物质文化遗产名录以后,各级政府、社会团体、慈善机构等积极加入到客家山歌的传承保护与创新发展的行动中来,引起了客家山歌传承“场动力”的变化。由此产生了客家山歌舞台态传播场,这是“非遗”民间传承中的“变”。

2010年12月17—19日在梅州城区举行第4届中国(梅州)国际客家山歌文化节,3天的客家山歌文化节活动丰富。以其间的“山歌新秀大赛”为例,进入决赛的32首曲目中约有一半是根据传统客家山歌改编(新创歌词、创新编曲配器、电子乐伴奏),另有一半则是有明确词曲作者的新创作品。笔者谓此类传播为“舞台态传播”,因此而形成的传播社会空间称为舞台态传播场。

客家山歌舞台态传播场的活动以政府为主导。如2014“两岸四地”客家山歌(东莞·凤岗)邀请赛就是由广东省政府文化厅主办由东莞市凤岗镇政府承办;2015年12月12日“越秀客家山歌表演赛”由广州市越秀区政府文化部门;2018年6月6日 “2018河源市第四届客家山歌擂台邀请赛”由河源市文化新闻出版体育局举办。

客家山歌舞台态传播场中的歌者身份复杂。有民间歌手也有准专业歌手,有中国大陆歌手也有港澳台胞甚至东南亚侨胞,有几岁的小学生也有古稀之年的老者。舞台态传播场中的管理者为政府有关部门,演唱场所是专业舞台,演唱的作品多为最新创作的作品,每次演唱一般还有评委作为该传播场中的批评家,有时属于舞台竞技表演的性质,有时甚至是专场音乐会。

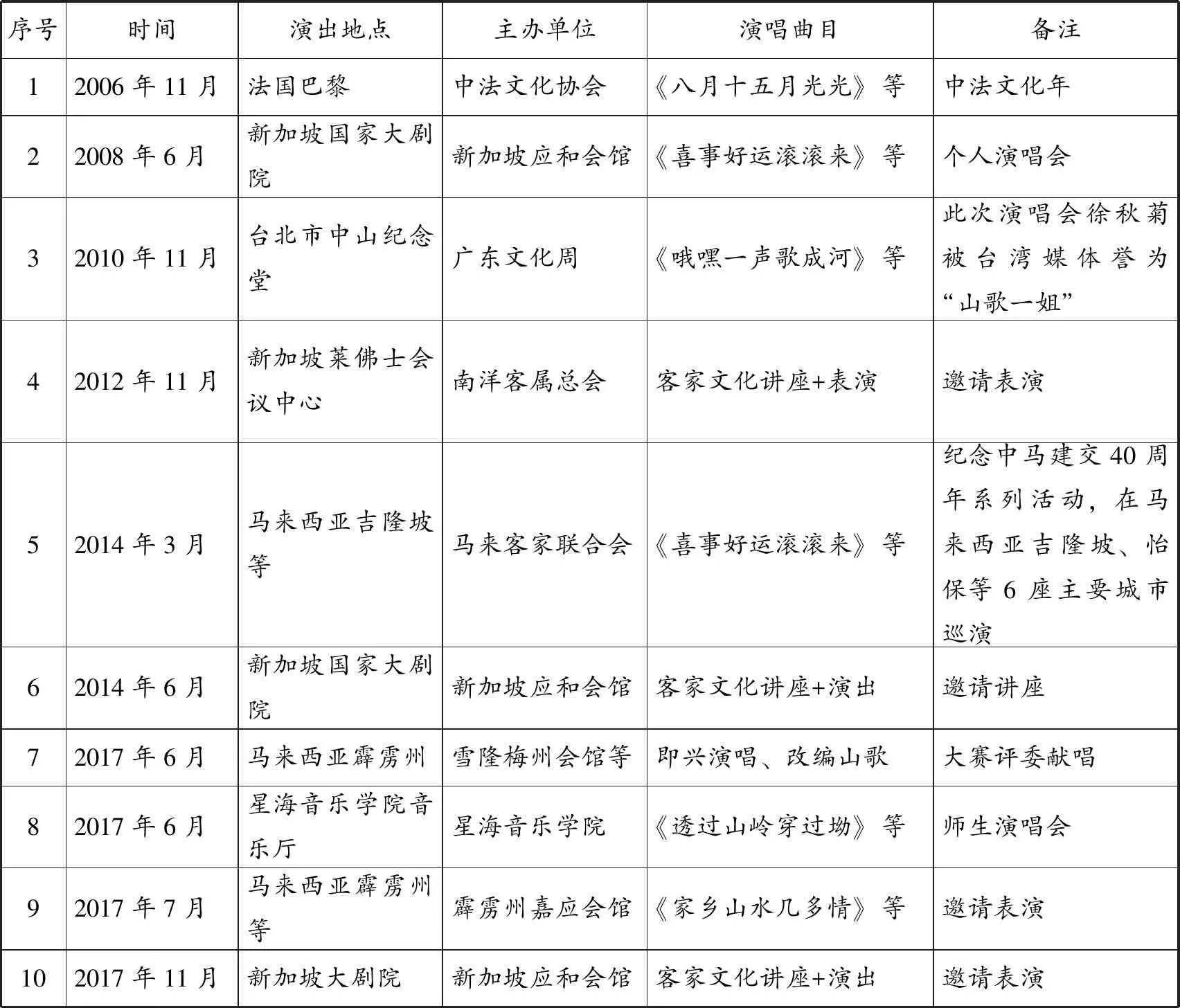

客家山歌舞台态传播场的舞台延展性很广阔。境内到达中央电视台,境外到达客家人聚居的世界各国,尤其以东南亚的马来西亚和新加坡为甚。以客家山歌广州市级“非遗”传承人徐秋菊(8)徐秋菊,女,1957年出生,广东梅州人,被客家人誉为“客家山歌皇后”。近年的演出为例(见表1),其足迹遍布南粤大地,也多次往返马来西亚、新加坡等东南亚国家。徐秋菊演唱的曲目大多为近年来新创作品,在东南亚影响广泛,很多作品成为海外客家华人聚会时的必唱曲目。如《喜事好运滚滚来》《哦嘿一声歌成河》《梅州我的家乡》等。

表1 徐秋菊近年主要舞台演出一览表(节选)(9)笔者根据采访徐秋菊本人所获并结合网络媒体新闻整理。初稿有30余条信息,为省篇幅,本文仅选用了其中的10条。

(三)客家山歌的网络态传播场

由于微博、微信、QQ等网络社交平台的日益流行,个人、社会团体或企业公司兴起利用自媒体手段进行宣传的热潮。互联网加速了“新客家山歌”(10)所谓“新客家山歌”的内涵所指目前争议颇多,学界暂未形成统一的共识。本文所指“新客家山歌”即包括以传统客家山改编、扩展的曲目,也包括以传统客家山歌音调为基础进行创作的客语歌曲,后文将进行进一步描述。在客家人群中的传播,产生一批专门的客家山歌网站,“新客家山歌”作品也被其他主流网络平台收录,这是“非遗”民间传承中的再“变”。

客家山歌传播的网络平台大致分三种:网站、微信公众号、微信群聊。除了优酷视频、新浪视频、土豆视频等主流网站之外,对客家山歌传承起到积极作用的网站有客家风情网、客家音乐网、客都网、客家世界网等,微信公众号有客家圈、大客家网、大美客家、千年客韵、全球客家人、山歌汇、山歌联盟等,微信群聊有广东省客家山歌促进会群、马来西亚客家山歌群(11)笔者于2017年6月随徐秋菊前往马来西亚调查客家山歌的传播情况,结识了一批马来西亚的客家山歌爱好者,组建了“马来西亚客家山歌群”。截止2018年11月,该群的马来西亚籍华人已达46人。等。这些自媒体传播手段,有些是专门为宣传客家山歌而设立;有些是为了宣传客家文化而设立,客家山歌是其中重要的一部分;也有些是为了宣传企业文化而设立,多为客家人所创办的企业。

“微信群聊”在2016年后成为客家山歌传播的“新宠”。微信“语音/小视频”功能,使客家山歌最具生命力的“即兴对歌”突破了地域和时空的限制,甚至打破了国界。网络上可以“自娱自乐”,也可以“一唱一和”对唱山歌。微信60秒的语音留言功能,可满足网络即兴对唱的需要。以广东省客家山歌促进会群聊为例,创群人为徐秋菊,她建群的宗旨就是弘扬客家山歌文化,以歌会友、以歌为娱。该群2016年5月初建,人数很快达到上限。该群实行动态管理,偶尔有人退出,立刻就有人再补充进来。2017年建第二群,现也已经有269人。群内不仅有喜欢演唱客家山歌的普通大众,也集中了一批“新客家山歌”的创作者、培训教师、现代专业编曲以及理论研究者。该微信群聊每日用语音对唱山歌,你唱我和,动辄几百条对歌信息,好不热闹。对唱的内容广泛,以即兴发挥为主——在虚拟的网络世界里,客家山歌似乎又找到了最有“养分”的传唱场所。

当客家山歌遭遇网络,遭遇现代化传播媒体,事态就发生了神奇的变化:大量客家山歌的传统曲目被重新编曲、录制,客家山歌新创作品层出不穷,客家山歌的演唱群体不断扩大……客家山歌以全新的方式再次渗入到现代客家人的点滴日常生活中去。

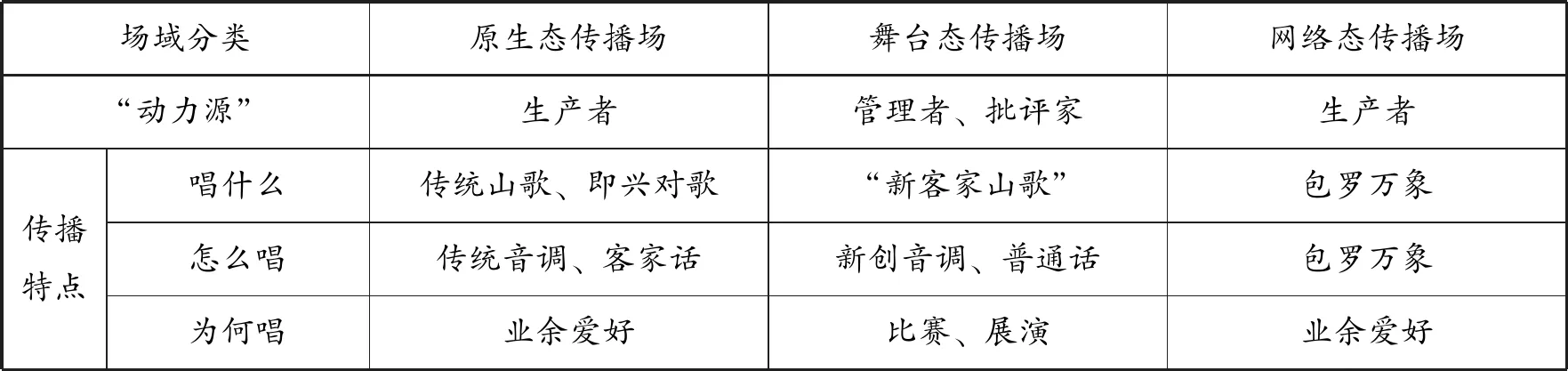

客家山歌网络传播场中的各位置也发生了变化:生产者多为专业化的音乐制作人和歌手,少量为普通网友自拍的短片上传至网络;管理者是网站的拥有者。例如公众号“大美客家”的主体是“深圳市前海大客家文化传媒有限公司”,公众号“全球客家人”的主体是“连平县城百事通文化传播工作室”。网友的点击率是客家山歌网络传播场的“得分表”,也是各网络传播平台主体追求的目标。为了方便对比,笔者现将客家山歌三种不同传播场的主要特点列表如下。

表2 客家山歌“三态”传播场域的社会学信息

二、不同传播场域中客家山歌的艺术特征

在客家山歌的不同传播场域中,传唱的山歌曲目有所不同,演唱者的歌唱水平与唱词关注的对象不同,歌唱的场所与声响伴奏条件不同,山歌的听众也不同,因此造成了不同场域中客家山歌的音乐特征有明显差异。客家山歌在不同传播场域中的艺术特征并非本文研究的重点,目的是为下文的社会学分析“树靶子”。

(一)原生态传播场中客家山歌的艺术特征

原生态传播场的演唱场所为农村的田间地头或城镇的公园、广场,演唱者多为农闲或锻炼身体的老人家。演唱者并不仅在意演唱者的嗓音和作品旋律有多么好听,他们更关注演唱内容的创新及其文学修养,因此保留有客家山歌“千歌一律、万人同腔”的原始特点。传统客家山歌具有音域窄、三音列、二句体等特征,这在温萍、乔建中、周青青(12)参见温萍:《客家山歌概述》(一)(二)(三)(四),《广州音乐学院学报》1983年第2期至1985年第1期;苗晶、乔建中:《论汉族民歌近似色彩区的划分》(上、下),《中央音乐学院学报》1985年第1期、第2期;周青青:《中国民歌》,北京:人民音乐出版社,1993年。等人的著述中有详细研究,本文不赘。

需要指出的是,根据中国传统音乐的划分原则,客家山歌与客家其他品类的民歌本该各有所指,客家“五句板”属于说唱音乐,客家“杯花舞”属于歌舞音乐。但在21世纪的客家人的思维习惯里,已经将诸多客家传统声乐类别的艺术形式统称为“客家山歌”,因此如今客家人心目中的客家山歌范围比学术界所理解的“山歌”范围要广泛。例如近年来比较火的一首《客家妹子顶呱呱》(13)该曲目曾在中央电视台音乐频道“中国民歌”栏目播出,表演者:汤明哲、陈菊芬。,是客家山歌国家级传承人汤明哲(男,1934—)根据客家传统“五句板”的音调重新填词而成,是一首典型的客家说唱音乐,但许多媒体在宣传的时候都称之“客家山歌”。

(二)舞台态传播场中客家山歌的艺术特征

舞台态传播场中的演唱属竞赛性质,故参赛作品在创作时就更注重旋律的变化与难度。新创作品多数是选用客家山歌的核心音调(如“哎呀嘞”)和特色三音列进行扩展、改编而成,被称为“新客家山歌”。少数新创作品在旋律上的改编较少,而将重点放在歌词的新创上。概括来说,“新客家山歌”有以下特点:

1.演唱内容

“新客家山歌”歌词内容紧贴客家生活,歌唱客家地区的山美人美、传统礼俗、社会进步等等;歌词讲究押韵,用客家话演唱,但为了传播,现在甚至出现用普通话演唱的改革提议。

2.音乐本体

旋律在“客家音调”的基础上改编,音域扩展、旋法多样化;歌曲结构开始扩展,由原来多为二段体单乐段扩大到两个乐段以上,出现主歌副歌的结构划分;由原来的清唱或民间乐队伴奏改为电子乐伴奏;出现现代作曲技法创作的二重唱、混声合唱等作品。(14)因篇幅所限,关于“新客家山歌”的音乐本体特征的研究,笔者拟另撰文。

3.演唱形式

“新客家山歌”保留了传统客家山歌的独唱、对唱、一领众和、合唱、歌伴舞等形式;“山歌打擂”是大型山歌邀请赛的重头戏,偶有山歌情景剧的表演形式。

4.唱腔唱法

唱法多样化,有传统的原生态唱法,有中国民族唱法,还有通俗唱法。

5.演唱场所

各类山歌比赛,演唱场所为室内舞台;由于多是政府主导的山歌擂台赛,因此舞台的舞美布置、音响效果都不断专业化。

(三)网络态传播场中客家山歌的艺术特征

网络传播具有开放性和包容性,因此网络上传播的客家山歌五花八门,艺术水平也良莠不齐。网络传播场域中的客家山歌既有传统客家山歌也有“新客家山歌”,既有拍摄和制作精良的MV也有网友手机随拍的“抖音”视频。可以说,现在任何类型的客家山歌,都可以在网络上找到她的身影。因此探讨网络传播场域中客家山歌的具体音乐特征是很困难的,但这也恰好就是网络传播场域中客家山歌的音乐特征。以“微信对歌”来说,歌者重视的是即兴对歌的歌词,这是考验歌者诗文功底和即兴反应的试金石,而对演唱时所选择的曲调则没有炫技的要求。每人选择一个自己熟悉的音调,并且往往用这一个音调一唱到底,关键是即兴歌词要精彩纷呈。

三、客家山歌传播场域的社会学阐释

中国的民族音乐学(Ethnomusicology)研究者在观察和思考中国传统音乐的时候,常用荷兰孔斯特(Jaap·Kunst,1891—1960)、美国梅利亚姆(A·P·Merriam,1923—1980)等人的理论。“国家在场”等社会学理论偶也被用以对“非遗”音乐的有关研究。梅氏理论基础源自对20世纪五六十年代“撒哈拉沙漠以南的非洲地区,北美洲和大洋洲……特别是爵士乐现象”(15)[美]艾伦·帕·梅里亚姆:《音乐人类学》“前言”,北京:人民音乐出版社,2010年,第Ⅲ页。的田野考察,用此理论来分析半个世纪后的网络时代客家山歌恐水土不服。“国家在场”理论强调国家权力在“非遗”传承时的作用,就客家山歌而言,国家权力的影响仅在舞台态传播场中有所体现。这可如何是好?社会学告诉我们“应采取更为宽广的视角来理解我们为什么会如此行事”(16)[英]安东尼·吉登斯、[英]菲利普·萨顿:《社会学》,赵旭东等译,北京大学出版社,2015年,第2页。,布迪厄的场域理论恰好为我们提供了这样一个“宽广的视角”。

(一)场域中各“位置”资本力量的决定性作用

从场域论的视角而言,本文所谓的不同“传播场”并非仅意指其传承场所或者是传承方式不同,更需强调“场动力”的差异。“场动力”即客家山歌不同传播场域中各位置资本力量的差异。拥有优势资本的位置在场域中拥有话语权,成为场域中的“动力源”。动力源的差异造成了场域本身的不同特点,并进一步导致此场域中的客家山歌的传播特点(见表3)。换句话说,客家山歌在不同传播场中的传播特点,是“由于场域内部各位置资本力量发生变化并不断斗争而产生的结果”(17)郭小刚:《布迪厄场域理论在传统音乐非遗传承研究中的运用》,《黄钟》2017年第3期,第60页。。

表3 “三态”客家山歌传播场域的“场动力”对比

原生态传播场和网络态传播场中生产者(歌者)的资本力量占有主导地位,“唱什么、怎么唱”歌者自己说了算,因此“年老的阿娇”仍“唱着古老的歌谣”。旋律简单、嗓音嘶哑不是问题,能够自得其乐即可。舞台态传播场中,管理者(国家在场)和批评家(大赛评委或普通观众)的资本力量占主导地位,“唱什么、怎么唱”要按照他们的意愿进行,生产者(歌者)只能按照比赛或演出的要求选择曲目,有时用普通话演唱。舞台态传播场中管理者决定演出的经费;大赛评委决定歌者最后名次;普通观众“用脚投票”——唱得不好,下次没有人捧场。舞台态传播场中的生产者,唯有苦练功夫、取悦众生,于是符合新审美需求的“新客家山歌”出现。

(二)客家山歌不同传播场域的社会学共性特征

社会学场域不是“场地范围”,理解成“音乐厅”(18)王文卓:《“场域”的方法论意义及个案分析——音乐厅中的中国传统音乐》,《内蒙古大学艺术学院学报》2016年第3期,第15—20页。是错误的。音乐厅、电影厅、祠堂、场院等应称为“场所”,即便使用“场域”一词,其中文释义仍是“场所”,而非布迪厄之“场域”。布迪厄的场域可以“想象成一个空间”,但它不是具体的、物化的地理空间,而是抽象的社会空间(19)周泓:《布迪厄的阶层场域论与阶层的形成》,《学术论坛》2005年第1期,第151页。,否则不须“想象”。

客家山歌的“三态”传播场有以下几个共同特点:

1.各场相对独立,互有交叉和包含。大到国际关系场,小到艺术场、学术场,不同场域之间的关系多样,或并列独立,或交叉共存,或互为包含。如艺术场所含文学场、绘画场、音乐场等。客家山歌的三态传播场也如此。如徐秋菊女士不仅活跃在舞台态传播场中,同时又是网络态传播场的推动者。原生态传播场中的歌者也有人加入到网络态传播场中,并且经常在“微信群聊”里对唱山歌。这三态场域同时又都包含在客家山歌传承的“总场域”之中。

2.场域有自己的边界。虽然“场域的界限是一个非常难以回答的问题”,但还是“可以把场域设想为一个空间,在这个空间里,场域的效果得以发挥”,而“场域的界限位于场域效果停止作用的地方”(20)[法]布迪厄、[美]华康德:《实践与反思——反思社会学导引》,李猛、李康译,北京:中央编译出版社,2004年,第138页。。客家山歌的三态传播场域边界明确:原生态传播场的边界是“大妈们”的资本力量所不能及的地方;舞台态传播场的边界是“国家在场”的力量所不能及的地方,如某乡村的家族聚会;网络态传播场的边界是网络不通的地方。

3.场域内部是充满斗争的。布迪厄偶用“游戏”或“互动”来代替“斗争”一词。在布迪厄看来,不仅场域内的各位置依自身的资本展开竞争与对抗,甚至场域边界的确定也充满着不同力量关系的对抗。这一理论也预示了本文所分析的客家山歌的三态传播场域在未来难免发生“此消彼长”的变化。

(三)微观社会学视野下的客家山歌传播场域

“对面对面互动情境下的日常行为和研究通常被称为微观社会学(microsociology)。而宏观社会学(macrosociology)则是对大规模的社会结构和长期的变迁过程的分析。”(21)[英]安东尼·吉登斯、[英]菲利普·萨顿:《社会学(第七版)》,赵旭东等译,北京:北京大学出版社,2015年,第23页。以场域分类的视角观察,传承客家山歌的客家族群是“大规模的社会结构”,且三态场域间也存在“长期的变迁过程”。因此,客家山歌传播的社会学分类是属于宏观社会学的范畴。进一步聚焦场域结构内部,探讨相同场域内不同“位置”之间的“面对面互动”,则属于微观社会学的研究范畴。

从客家山歌的传承对其他“非遗”项目的参考价值来说,原生态传播场比较特殊。客家人怀旧情深,民风古朴,其他歌种则没有这样的社会生态基础。因此,客家山歌的原生态传承方式其他“非遗”项目难以复制的。网络态传播场刚刚兴起,其未来的发展方向尚不明朗,不宜妄论。“微信对歌”的传播方式其他“非遗”项目也难复制。故本文暂不深入分析原生态传播场和网络态传播场。在“非遗”保护“国家在场”的当下,舞台态传播场在音乐舞蹈类“非遗”中普遍存在,故本文以舞台态传播场为例进行微观社会学分析,以期对其他“非遗”项目的传承有参考价值。

1.舞台态传播场的“位置”

对于场域理论(尤其是艺术场理论)而言,“位置”(即社会关系节点)是尤其被重视的一个要素。布迪厄《艺术的法则——文学场的生成和结构》以详细的篇幅分析了“文学艺术场”中的位置及其配置问题。如“我们可以依靠福楼拜提供的大量迹象,以及诸如招待会、晚会和朋友聚会之类自行遴选的社会交往限定的不同‘网络’,标出位置,构建《情感教育》的社会空间”(22)[法]皮埃尔布迪厄:《艺术的法则——文学场的生成和架构》,刘辉译,北京:中央编译出版社,2001年,第8—15,86—93,102—104,278—282,313—315页。《情感教育》是法国小说家居斯塔夫·福楼拜创作的长篇小说,该现实主义小说以拿破仑三世掌控下的法兰西帝国等为背景,真实地描述了1848年前后法国青年人的心态。该小说的主人公弗雷德里克·莫罗是一位艺术家,故该小说被布迪厄用来作为构建其“艺术场域”理论的范例。。

《情感教育》权力场中同一位置可以出现在不同的四个“次场域”,不同“次场域”间可以有交叉和重叠。如果《情感教育》权力场分类的标准去罗列客家山歌传播场域中的各位置,显然过于复杂。因而布迪厄也指出:“只有总结出不同位置的特点,才能回到特别的因素和个人不同的属性上来,这些因素和属性多多少少预先决定了占据位置和完成其中存在的潜能”(23)[法]皮埃尔布迪厄:《艺术的法则——文学场的生成和架构》,刘辉译,中央编译出版社,2001年,第102页。。故笔者将客家山歌舞台态传播场中各位置的特点进行归纳,以生产者、消费者、管理者和批评家四类为依据进行分析。

(1)生产者。 客家山歌传承舞台上影响力大的要数演唱水平高的专业、半专业歌者,如徐秋菊。徐秋菊,客家人称“客家山歌皇后”,现为广州市级非物质文化遗产的传承人,曾于1993年在北京与毛阿敏一同举办过双人独唱音乐会,1995年获文化部“全国戏曲现代戏优秀表演奖”,出版个人专辑数10张,2017年受聘星海音乐学院客座教授,2018年主编《(原创精选)客家歌曲》。(24)徐秋菊编:《(原创精选)客家歌曲》,广州:广东音像出版社有限公司,2018年。这一类的歌者还有汤明哲、彭强、陈菊芬等人。该传播场的生产者还有一批词曲作者,如陈勋华、饶荣发、赖广昌、陈的明等。那些受邀参加展演的民间艺人,参赛的小朋友等,也属客家山歌舞台态传播场中的生产者。

(2)消费者。与原生态传播场中的生产者即为消费者(即自娱自乐)不同,舞台态传播场中的消费者为观众。观众身份复杂,但不论男女老少,他们之所以能来,多是喜欢音乐、喜欢歌唱的人。客家山歌的比赛和展演活动目前还没有“拉观众”或“购票观影”的情形。绝大部分的演出都是公益性质,既不需要购票也不用担心冷场。宣传到位时,偶尔也有观众爆棚的情形。可见在客家人聚居的地区,客家山歌的民众基础是坚实的。

(3)管理者。该场域的管理者有政府部门和客家山歌协会等民间组织。演出的主办方、赞助方也属管理者。大多数的客家山歌舞台演出是由政府资助。从场域中位置分类的角度看,舞台态传播场中的出资者即为管理者。

(4)批评家。管理者和应邀参加客家山歌舞台态传播活动的专家学者是该场域中的批评家,同时,普通消费者也是客家山歌舞台态传播场中的批评家。生产者本人也有批评和自我批评的功能,兼具批评家的身份。

2.舞台态传播场的“斗争”

场域理论用“配置和占位”(25)[法]皮埃尔布迪厄:《艺术的法则——文学场的生成和架构》,刘辉译,北京:中央编译出版社,2001年,第8—15,86—93,102—104,278—282,313—315页。来描述艺术场域中各位置的相互作用,或称之为资本“斗争”,也即微观社会学所谓的“面对面互动”。布迪厄认为,“只有把场当成当下和潜在的位置和占位空间(可能的或未定的空间)考虑,我们才能确切理解在外部力量按照这个逻辑进行转译的过程中所体现出的形式,既涉及到通过习性操纵生产者的社会决定性,这种社会决定性对生产者产生了持久的影响”(26)[法]皮埃尔布迪厄:《艺术的法则——文学场的生成和架构》,刘辉译,北京:中央编译出版社,2001年,第279页。。笔者理解这句话的意思就是:场域中各位置的逻辑转译(斗争)体现了该场域的社会决定性,社会决定性进一步持久影响生产者,对作品产生具有决定性的意义。

管理者与生产者的“斗争” 舞台态传播场中管理者的力量对生产内容起着决定性的作用。例如2014年广东东莞承办的“两岸四地”客家山歌(东莞·凤岗)邀请赛,主办单位是广东省文化厅,邀请赛“参赛通知”中明确规定“参赛曲目要求近年来新创作的客家山歌”。这是“国家在场”推动客家山歌“推陈出新”的文化活动,参赛者(生产者)别无选择。舞台态传播场中生产者对管理者的反作用则微乎其微。

消费者与生产者的“斗争”消费者与生产者的互动分表演现场和现场之外。表演现场,消费者对作品的评价用掌声表达,生产者可直接体会成功与否。生产者从消费者的现场反馈中得到启发,鞭策自己提高和进步。通常消费者在表演现场的反馈效力随着表演的结束而结束。现场之外,消费者以自己的选择表达自己的评价:好作品被不断传唱,否则只会昙花一现。

生产者与生产者的“斗争” 舞台态传播场的生产者包括演唱者和创作者两类人群,他们的互动分为:演唱者与演唱者之间的互动、演唱者与创作者之间的互动。演唱者之间因经常在相同的舞台“同场竞技”,相互之间是竞争的关系。演唱者与创作者,需经常交流,其相互为共存的关系。目前创作者相互间互动较少。

批评家与生产者的“斗争”舞台态传播场中管理者、消费者和生产者本人都可以是批评家。另有专业院校的专家教授、相关学者等,都可以算作批评家位置中的一员。以批评家双重身份出现在场域中的管理者、消费者以及生产者本人,其与生产者的互动已经不必多言。专业院校的专家教授的影响力因他们的主动规避而较为薄弱。(27)笔者跟踪观察的几年里,尚未发现有受邀的专业院校专家学者对客家山歌舞台的传播公开发布指导意见,这与笔者同时跟踪研究的客家传统器乐广东汉乐不同。广东汉乐在近10多年的传承活动中,曾经受到两位对“非遗”传承持不同观点的全国著名音乐学家的深刻影响,并在当下基本形成两大不同传承路线的“流派”。关于广东汉乐传承的社会学分析,笔者已另有撰文。

舞台态传播场中管理者的力量占据主导地位,消费者在演出之外通过对作品的选择来间接影响生产者的产品,生产者之间也通过良性的竞争和合作不断提升作品的质量,批评家的影响比较小。

3.舞台态传播场的未来

综合上文可知:原生态传播场中生产者处于主导地位,“童年的阿娇”即便已衰老,仍可自己决定“唱着古老的歌谣”;网络态传播场中生产者根据个人的喜好(偶尔考虑消费者的需求)把作品上传到网络上;网络态传播场的“微信对唱”是“老阿娇”们在虚拟空间继续“唱着古老的歌谣”而已。这些特点与舞台态传播场相比有很大区别。

那么,“三态”传播场域会永远并存,“和平共处”吗?笔者的答案是否定的。

一方面,原生态传播场向舞台态传播场的转变。以2018年9月12日广州市越秀山客家山歌墟为例,当天近300人参加活动,有59人参与表演(包括合唱、小组唱和独唱、对唱),平均年龄超过60岁。说白了,此原生态传播场的主体就是退休的“中国大妈”。原生态传播场中活动的社会功能无异于“广场舞”。笔者观察到有两种现象可能将引导原生态传播场向舞台态传播场的转化。其一,所有参与表演的“中国大妈”都粉墨登场,服装道具一应俱全,俨然将越秀山中这个露天的“小剧场”当作了专业舞台;其二,星海音乐学院声歌系柏玲玲教授带着4位音乐学院专业学生(两位客家籍)也来献唱,以此积累舞台经验。

另一方面,网络态传播场向舞台态传播场的转变。2017年10月15日,由“广东省客家山歌促进会”“客都山歌群”“大埔县客家山歌志愿者”“大声古师徒山歌交流”4个客家山歌微信群内的山歌歌友,在梅州市文化馆举办了“客家山歌微信群歌友擂台大赛”。笔者也在此微信群中,“目睹”了整个“擂台赛”从策划筹备、经费募捐、寻求政府支持一直到比赛结束的全部过程。这是一次“史无前例”的由民间发起、歌友自评的“民办”山歌擂台赛。比赛按照传统、原生态客家山歌擂台赛的比赛形式进行,46位自愿报名的参赛歌手,通过抽签一一对歌PK。初赛每人6分钟对歌时间,再进行复赛和决赛。经费全部由歌友通过微信募捐,场地由政府免费提供。胡希张(28)胡希张,客家音乐文化研究专家。曾任梅州市委宣传部副部长、梅州市文联副主席,获广东省鲁迅文艺奖及市梅花奖诸多奖项。著有《客家山歌知识大全》(与余耀南合著,1993)、《客家山歌人物传略丛书(余耀南、汤明哲、陈贤英)》(2004)、《客家竹板歌研究》(2010)、《客家山歌史研究》(2013)等客家山歌研究专著,是客家山歌传播场域中著名的“批评家”。认为“这次擂台赛的规模、水平和效果,并不逊色于某些官办的擂台赛,可以说,它为看着客家山歌活动开创了一条新的渠道”(29)胡希张:《一次别开生面的客家山歌擂台赛》,微信公众号“客家联盟”2017年12月5日推送。。客家山歌传承活动从“线上”走到“线下”,从网络虚拟空间走上现实舞台。这样的比赛活动,该把它归入哪一“态”的传播场域呢?“网络态”走向“原生态”吗?如果政府稍微用一点儿力,不就被收编为“舞台态”了吗?

由于群众对客家山歌传唱艺术审美要求的提升和“国家在场”力量的持续介入,客家山歌的舞台态传播场或将成为未来客家山歌传播发展的主流,而另外两类传播场域会逐渐向舞台态传播场转变。

结 语

从宏观社会学视角来划分,客家山歌的原生态传播场依旧存在;客家山歌的舞台态传播场不断推出“新创作品”,形成“新客家山歌”,并不断走出国门;客家山歌网络态传播场的“微信对歌”形式显得“独一无二”,“微信对歌”的活动主体是原生态传播场中已经逐渐老去的“阿娇”。这“三态”场域各自的边界相对独立又相互交织,共同构成了客家山歌在当下社会传播的“总场域”。客家山歌传承场中的变与不变,是由场域中的“场动力”所决定的。客家山歌出现的这种情况,相对于其他 “非遗”项目来说,比较特殊。

讨论客家山歌“三态”传播场域中的各“位置”,本文放弃民族学方法论常用的“局内人”和“局外人”的划分方法,而采用布迪厄场域理论的标准,将之划分为生产者、消费者、管理者和批评家四大类。以微观社会学的视角去分析这四类位置之间的互动,发现在舞台态传播场中,生产者的音乐生产活动受制于其他三类位置,尤其是受制于管理者的意愿,这是需要引起警惕的现象——在一个管理者意愿为导向的“非遗”传播场域中,文化多样性的消减和文化传承的同质化几乎难以避免。再观察最新出现的山歌传播从草根舞台走向专业舞台、从“线上”转到“线下”等活动,笔者推测原生态传播场和网络态传播场有向舞台态传播场融合的趋势,这对保持传统文化的多样性提出挑战。

场域理论认为“文化生产场的自主程度,体现在外部等级化原则在多大程度上服从内部等级化原则:自主程度越高,象征力量的关系越有利于最不依赖需求的生产者”(30)[法]皮埃尔布迪厄:《艺术的法则 文学场的生成和架构》,刘辉译,北京:中央编译出版社,2001年,第265页。。如果以此理论为指导,面对客家山歌可能被“同质化”、被“舞台化”的趋势,就应不断提高客家山歌传承场的“自主程度”。即让“体现外部等级化原则”的“国家权力场”更多去“服从”客家山歌的“内部等级化原则”——给山歌生产者更多对的力量。再说白一点,就是代表“国家在场”管理者的影响力必须撤离“非遗”传承场域,否则“非遗”保护的最终结局可能与我们的初衷正好相反。