覆盖时机对雷竹笋期和产量的影响

2020-01-08王海霞曾庆南

王海霞 曾庆南 程 平 余 林

(江西省林业科学院 南昌 330032)

竹笋被誉为“美味山珍”,其营养和药用价值越来越受到国内外的重视和认可。雷竹(Phyllostachysviolascens)作为中国传统的优良笋用竹种[1],笋味鲜美、出笋早、经济价值高,近30年来持续热销,鲜笋供不应求,江西省东北部地区的种植也正在如火如荼地发展[2]。由于雷竹不是江西的乡土竹种,在江西的生理、生长特性与原产地有一定的区别,加之气候和立地条件不同,其生产季节存在着较大差异。为此,在江西省种植面积较大的弋阳县开展了雷竹覆盖生产适宜条件的试验,以期为农户科学发展雷竹生产提供指导。

1 试验地概况

试验地位于江西省上饶市弋阳县马安村江西省林业科学院笋用竹试验基地内,地理位置为东经117°13′27″—117°37′45″,北纬28°3′55″—28°46′55″。林地为农田改造而来,坡度小于5°,土层深厚、疏松,土壤为紫色土、微酸性。试验林分分别于2009年、2010年、2012年造林,覆盖时的竹龄为4~6年。

2 试验方法

2.1 试验设计

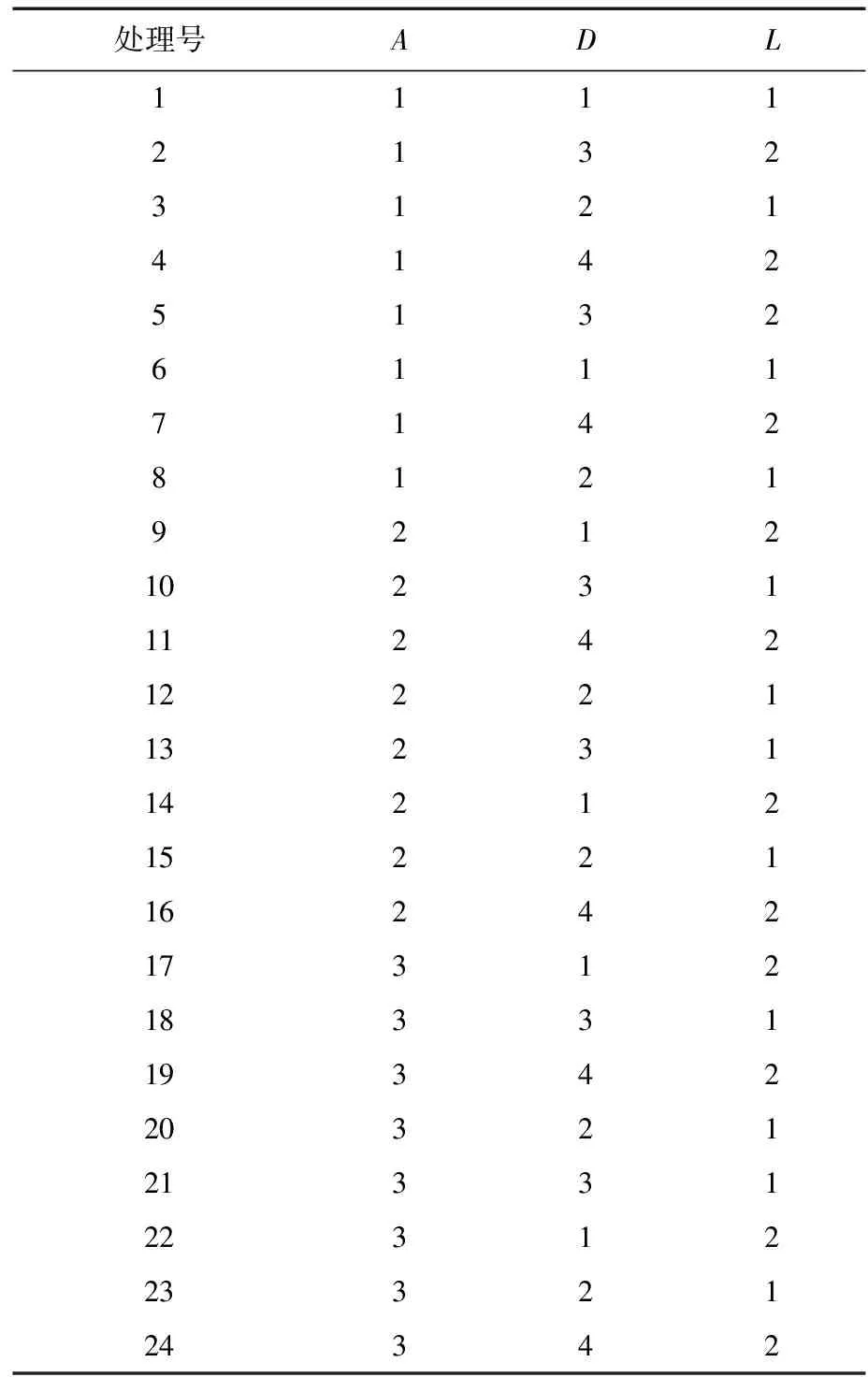

采用L24(31×42)正交试验设计[3],设置首次覆盖林龄(A)、覆盖时机(D)及覆盖物清除时间(L)3个因素,共24个处理(表1、表2),每个处理面积为667 m2,对始笋期、笋期长、年度产量和3年累计产量进行监测分析。试验连续进行3年。

2.2 研究方法

1)地温监测。用探杆插入式数显温度计插入林地深约30 cm处测量并记录土壤温度(地温Tg),测量时间为上午10∶00。于林地覆盖前、覆盖完成当日测量,覆盖完成后第2 d开始连续测量10 d;当Tg连续5 d升幅低于1 ℃后每3 d测量1次。

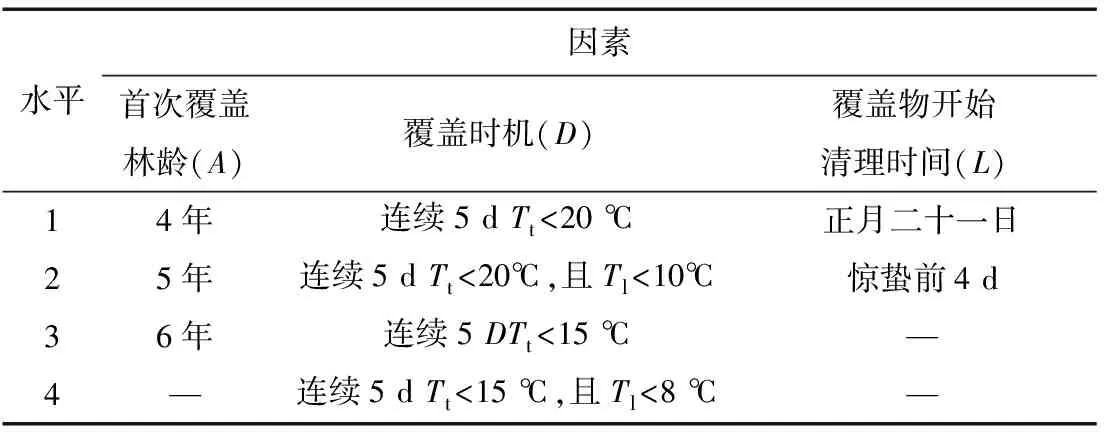

表1 正交试验设计因素及水平

注:Tt为最高气温,Tl为最低气温。

表2 L24(31×42)正交试验安排

2)林地覆盖。林地浇透水后,采用分层覆盖法,即底层使用发热材料、上层使用保温材料进行覆盖[4]。同一处理、同一地块,2 d内完成覆盖工作。

3)竹笋采挖。覆盖后第3 d开始观察林分出笋情况,自第1次采挖到竹笋起,每天采挖并记录笋产量,直到笋期结束;同时记录覆盖后至第1次出笋的天数(始笋期)和至出笋结束的天数(终笋期)。

4)覆盖物去除。当达到覆盖物去除条件便开始施工,同一处理、同一地块,5 d内完成清除工作。

2.3 数据统计

应用DPS数据处理系统对试验数据进行统计分析。

3 结果与分析

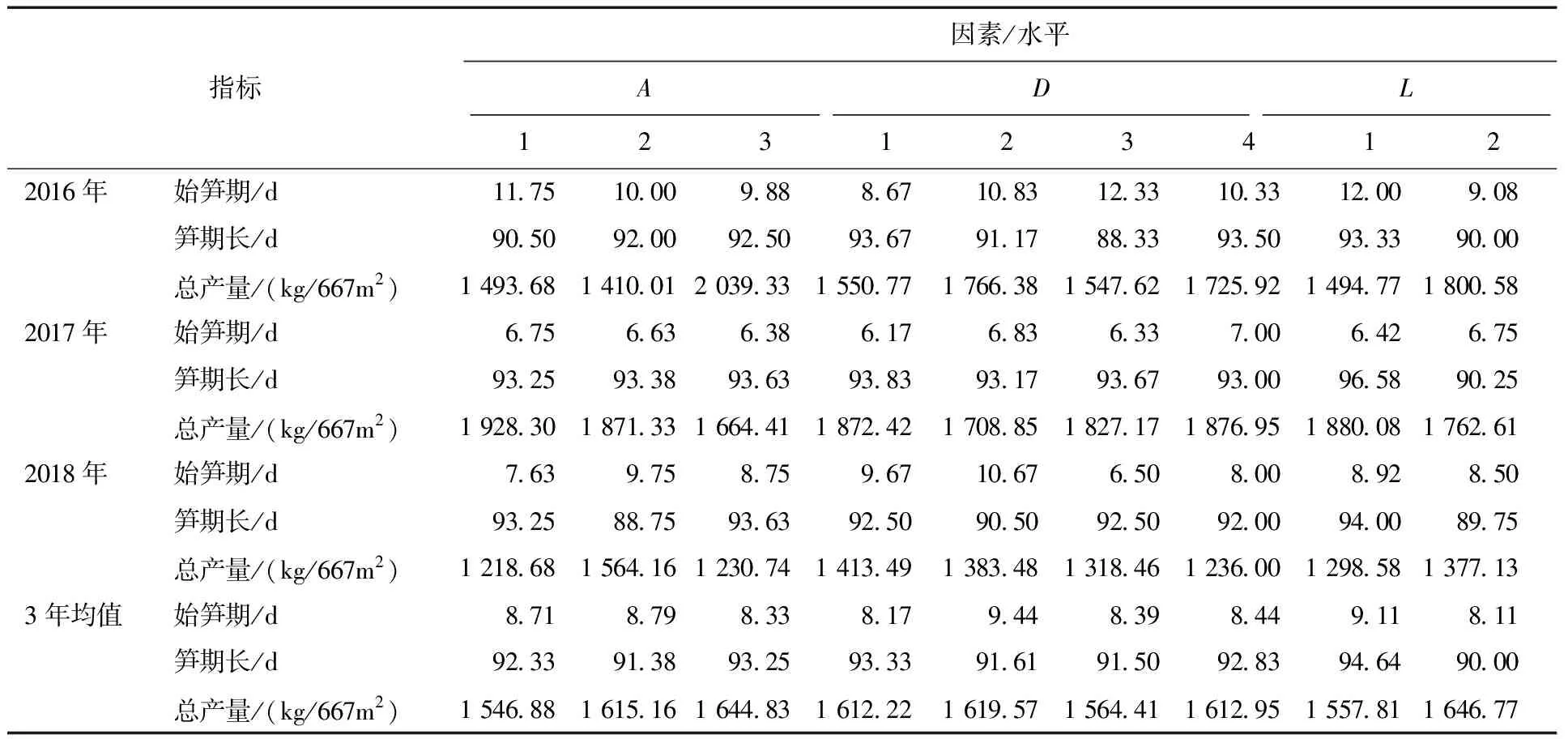

试验各处理的统计结果见表3。

3.1 不同处理对始笋期的影响

不同年份之间各处理对始笋期的影响有一定差异性(表3),其中2016年始笋期最长、发笋最慢,各处理之间出现了一定的变化;2017年发笋最快,各处理间分异性也不大。2018年始笋期水平处于2个年份之间,高于2016年、低于2017年。其原因可能是由于3年间的气候差异造成的。

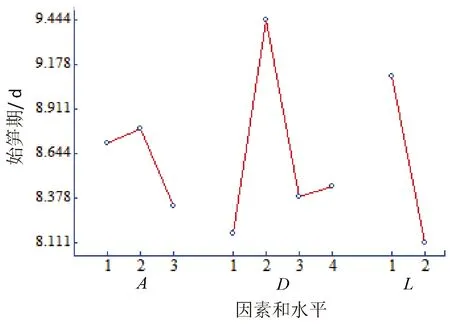

从各因素不同水平对始笋期的影响看(表3、图1):首次覆盖林龄(A),以A3处理发笋最快,其中又以2017年发笋最快,4年生林分始终处于较低水平。覆盖时机(D)的4个水平之间差异较大,2016年以D4处理发笋最快,其次为D1;2017年以D2处理最快,其次为D1和D3处理。2018年以D1处理最快,其次为D2处理;3年均值则显示,D1处理为最快,其次为D4处理。在覆盖物清除时间(L)的2个水平中,以L2始笋期较短,这是由于惊蛰前去除覆盖物后,林分能正常萌发春笋并生长成竹,保障了林分结构的稳定性,进而对下一年的始笋期造成影响。

图1 试验因素与水平对雷竹始笋期的影响

表3 不同处理的笋期及笋产量统计

极差分析结果显示(表4),A3、D1、L2始笋期较短,是林地覆盖出笋最快的处理,初步定为缩短始笋期的最优组合;而A2、D2、L1始笋期较长。进一步方差分析表明,3个因素各水平对始笋期的影响有一定的差异性,其影响从大到小依次为L(P=0.21)、D(P=0.66)、A(P=0.88),但因素间均没有达到显著水平(P>0.05)。

表4 不同处理对始笋期影响的极差分析 d

3.2 不同处理对笋期长短的影响

同一处理各年度间笋期长短差异不大,以2016年较短、2017年较长,2018年的笋期长介于两者之间,这可能与2018—2019年冬季长时间降雨有关。2016—2018年3年间,同一年度各处理间存在一定的差异。

从各因素不同水平对笋期长短的影响看(表3、图2):林分年龄(A)对当年笋期长短的影响较小,以A3处理较长,A2处理最短,这个规律与对始笋期的影响规律一致,即A3处理发笋较快、笋期较长,而A2处理发笋较慢、笋期较短;覆盖时机(D)对笋期长短的影响,分化成2类,以D1、D4处理较长,D2、D3处理较短,且以D1处理最长,可见高温覆盖或地温覆盖,都有利于延长笋期。这与对始笋期的影响规律不太一样;覆盖物清除时间(L)以惊蛰前4 d去除覆盖物(L2处理)笋期较短,林地覆盖后地温上升导致林分生理变化、出笋,覆盖物去除后竹笋生产停止、笋期结束,直接决定了笋期持续时间。

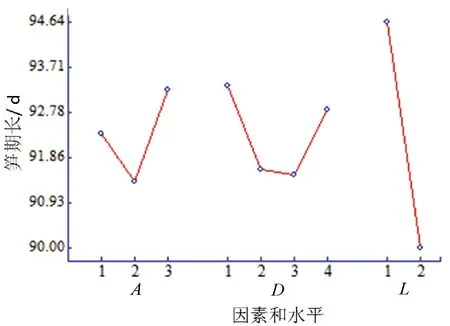

图2 试验因素与水平对雷竹笋期时长的影响

极差分析结果显示(表5),A3、D1、L1处理的笋期较长,而A2、D3、L2处理的笋期较短。进一步方差分析表明,3个因素各水平对始笋期的影响有一定的差异,其影响从大到小依次为L、A、D,其中因素L达到了极显著水平(P=0.00),因素A(P=0.199)、D(P=0.330)均没有达到显著水平。

表5 不同处理对笋期长短影响的极差分析 d

3.3 不同处理对竹笋产量的影响

各处理间差异较大,覆盖第2年产量最高。2018年江西省冬季雨水多,从2018年10月中旬开始直至试验结束,试验地一直处于久雨不歇的状态,江西全省雷竹生产大幅减产,部分林分竹鞭腐烂、林分枯死,在这种情况下,试验林分仍保持了较高的产量水平。

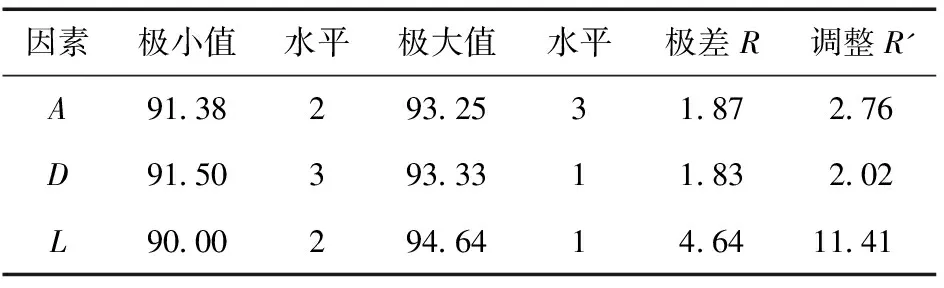

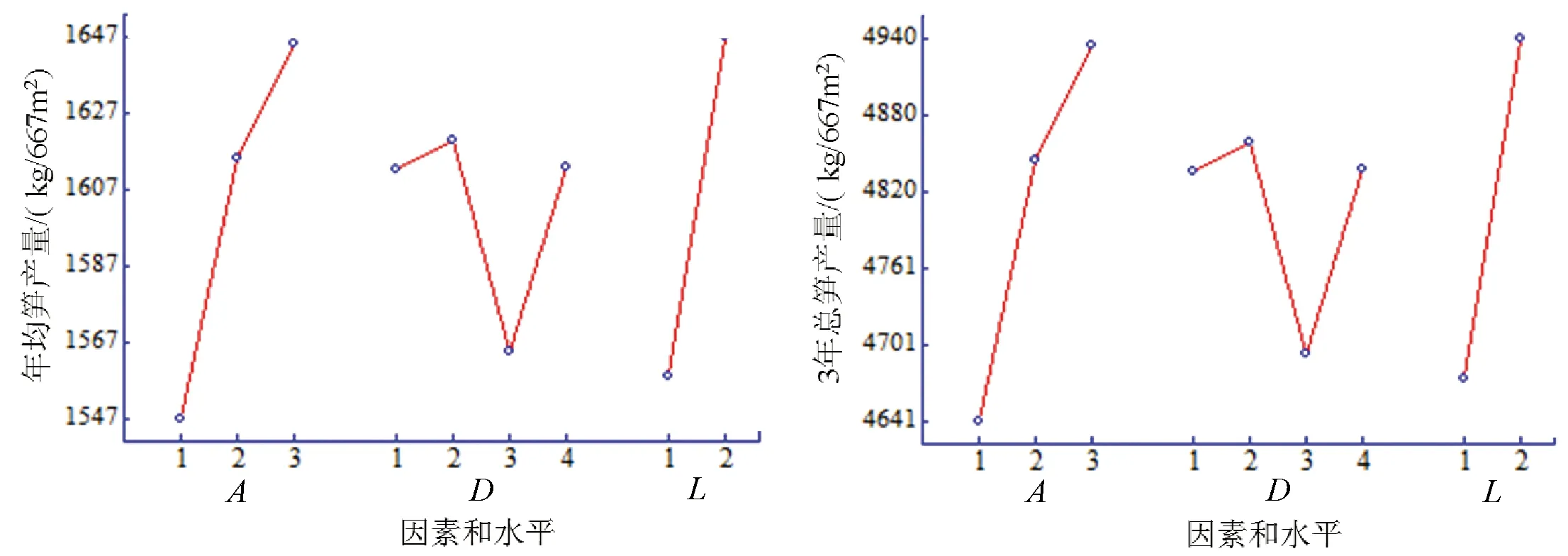

分析显示(表3、图3),年均竹笋产量和3年累计竹笋产量最高值和最低值均出现在A因素下,以A3处理最高,竹龄越大,产量越高,这与对始笋期、笋期长的影响一致。惊蛰前去除覆盖物(L2处理),产量更高,这与对始笋期影响的规律完全相反,由此可知,竹笋产量与笋期长短之间并非存在正相关关系。因素D各水平对竹笋产量影响的差异性较因素A、L小,其中以D2处理最高、D3处理最低,D1、D2、D4处理间相差不大。要揭示各因素之间对笋产量的影响,可能还需结合产量的推移及覆盖物种类和用量等来分析。

图3 试验因素与水平对雷竹笋产量的影响

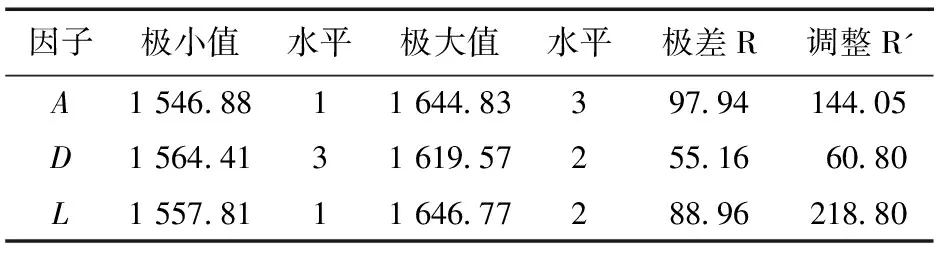

极差分析结果显示(表6),A3、D2、L2处理产量较高,而A1、D3、L1产量较低。进一步方差分析表明,3个因素各水平对始笋期的影响有一定的差异性,林分年龄对年度竹笋产量的影响高于其他因素,其影响从大到小依次为L(P=0.62)、A(P=0.96)、D(P=0.29),但均没有达到显著水平。

表6 不同处理对年均竹笋产量影响的极差分析 kg/667m2

4 结论与讨论

1)本试验显示,林龄为6年时开始覆盖生产的林分,对始笋期、笋期长短、年度产量和3年累计产量的影响均表现出较好的效果,可见造林后急于覆盖,不一定能取得较好的产量和经营效益。因此,可将林龄6年(A3处理)定为最佳覆盖林龄。

2)地温和气温对始笋期、笋期长短的影响与对笋产量的影响不一样。在较高气温时(D1处理)开始覆盖,始笋期较早、笋期也较长,但竹笋的产量却没有D2处理的高,可见过早覆盖(如部分地区10月就开始覆盖)并不是一个较好的选择。覆盖起始温度的选择对于竹笋产量和经营效益有较大的影响。从本试验来看,选择在连续5 d最高气温降至低于20 ℃、地温降至低于10 ℃(D2处理)时开始覆盖,年度产量和持续产量较好。因此,在实际生产中要实现较快发笋、长时间产笋,选择D1处理开始覆盖,要实现较高产量则选择D2处理开始覆盖。

3)覆盖物清除时间对当年的竹笋产量影响不明显,但影响留笋养竹,进而影响林分结构。为此,本试验安排于惊蛰前清除覆盖物(L2),符合雷竹生理和生长特性,为雷竹春笋生长和留笋养竹提供了有效的时间和空间,在确保林分结构稳定的同时可有效提高林分生产力。

4)综上所述,A3D1L2组合发笋较快、产笋时间较长,A3D2L2竹笋产量较高,推荐为江西省雷竹林地覆盖生产的2个最优组合,在实际生产中可根据不同的生产目的进行选择。

5)各处理间3年累计竹笋产量差异性不大,但是不同时期,竹笋价格差异较大,进而影响竹林的经营效益。因此,对于林分的经营效益,还有待于对产笋时间和生产效益进行进一步分析。