复播大豆农田不同耕作方式对土壤物理性质、硝态氮及产量的影响

2020-01-08厍润祥符小文张永杰安崇霄杜孝敬房彦飞徐文修

厍润祥,符小文,张永杰,安崇霄,杜孝敬,房彦飞,张 娜,徐文修

(新疆农业大学 农学院,新疆 乌鲁木齐 830052)

近年来,全球气候变暖日益加剧,新疆北疆地区增温显著[1-2],伊犁河谷地区≥0,10 ℃积温不断增多[3], 已由20世纪90年代起的复播白菜、绿肥等种植模式发展到21世纪后可以复播热量需求更高的早熟大豆、青贮玉米等。近几年,尤其以夏大豆发展趋势最好[4-6]。与此同时,也带来了生产上的另一个问题,即周年氮肥投入量逐渐增大,而植物只能吸收利用一小部分本季施入的氮素,绝大部分则残留于土体中[7],常年累积,氮肥残留积少成多。大量研究表明,氮素残留过多不仅会导致土壤理化性质等受到严重破坏、作物肥料利用率、产量和品质降低,也会污染环境,最终威胁人类健康[8-11]。如何有效提高作物氮素利用、减少土壤硝态氮含量就成了农业生产中亟需解决的问题。

目前,已有大量的土壤耕作对土壤理化性质影响的研究,前人研究认为,可通过适宜的土壤耕作来改善土壤理化性质[12]。有研究表明,免耕使土壤容重增大,不利于土壤水分的储蓄,其产量较低[13-14],也有学者认为,实行免耕能降低土壤容重,增加土壤孔隙度,明显改善水稻根系土壤环境,提高水稻产量[15],但也有学者认为,与免耕相比,深松耕、翻耕覆膜和翻耕更有利于调节土壤结构,提高土壤蓄水能力,玉米、夏大豆产量较高[13,16-19]。有人认为,翻耕破坏耕层结构,土壤矿化速率加快,进而增加耕层硝态氮的积累,而免耕相比较少[20-21],但也有研究认为,翻耕处理土壤硝态氮比免耕少[22],段文学[23]则认为,土壤深松能促进旱地小麦对土壤硝态氮的吸收利用,减少农田土壤残留的硝态氮含量。由此可知,前人研究虽多,但对土壤理化性质与土壤耕作之间的响应关系仍存在较大争议,同时,关于耕作方式对麦后复播大豆农田物理性质和土壤硝态氮影响的研究也未见报道。因此,本试验研究不同土壤耕作方式对复播大豆农田土壤物理性质、硝态氮及产量的影响,以期为伊犁河谷地区筛选出有利于复播大豆氮素吸收利用并能促进大豆产量提高的耕作方式。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验于2017年7-10月在新疆伊犁地区伊宁县农业科技示范园进行,该区地处伊犁河谷中部,北纬43°35′10″~44°29′30″、东经81°13′40′~82°42′20″,海拔高度790 m,年均日照高达2 900 h,年均气温为9.3 ℃,年均降雨量为257 mm,无霜期169~175 d。该试验地土壤类型为壤土,土地平坦、肥沃,灌溉方便。播前0~30 cm土壤养分含量分别为:有机质9.6 g/kg、碱解氮76.7 mg/kg、速效磷11 mg/kg、速效钾107 mg/kg、pH值8.12。

1.2 试验设计

试验于冬小麦收获后进行,采用单因素大区试验设计,共设4种土壤耕作措施,分别是深松耕(S):深松机松土深度为50 cm,深松后直接在麦茬上播种;翻耕(T):犁翻深度为28 cm,犁地后圆盘耙整地播种;翻耕覆膜(TP):犁翻深度28 cm,犁地后圆盘耙整地覆膜播种,膜宽70 cm;免耕(NT):小麦收获后直接在麦茬上播种。每个处理面积为40 m2(10 m×4 m),将各处理划分为面积相等的3个小区,即为3次重复。

供试品种为黑河45号,由伊宁县农业技术推广中心提供。7月6日进行30 cm等行距人工播种,理论留苗数52.5万株/hm2,灌溉方式为滴灌,滴灌带采用1管2的铺设方式,滴灌带间距60 cm,开花期各处理均随滴灌施入尿素150 kg/hm2,全生育期共灌溉8次,总耗水量为4 200 m3/hm2。其他田间管理与当地相同。

1.3 测定项目及方法

土壤样品采集方法:土壤含水量、土壤硝态氮含量均在苗期、开花期、结荚期、鼓粒期、成熟期取样,土壤容重在复播大豆收获后取样。于各小区中随机选取3个点,每个点分为0~20 cm,20~40 cm,40~60 cm,60~80 cm,80~100 cm 5个土壤层次。

1.3.1 土壤物理性质的测定 土壤容重的测定采用环刀法。于取样点挖100 cm深的土层剖面,用100 cm3的环刀分别采集各土层的原状土样,密封带回实验室,烘干称质量(105 ℃,24 h),土壤容重(g/cm3)=烘干土样质量(g)/环刀容积(cm3);

土壤总孔隙度(%)=(1-土壤容重/土壤密度)×100;土壤密度为2.65 g/cm3;

土壤含水量采用烘干称质量法测定。将取得的鲜土样分装在带编号的铝盒中密封,带回实验室称质量,然后放入105 ℃烘箱烘干至恒质量,称干土质量,土壤含水量(质量%)=(鲜土质量+铝盒质量)-(干土质量+铝盒质量)/(干土质量+铝盒质量)×100%。

1.3.2 土壤硝态氮含量的测定 采用紫外分光光度法测定土壤硝态氮含量。将取得的同一处理同一深度的土样混匀作为一个土样,带回实验室筛除残茬、塑料、石块等杂物,自然阴干,过1 mm筛,用于测定土壤硝态氮。

1.3.3 产量及产量构成因素的测定 大豆成熟后,分别于各处理选取长势均匀一致的3个点,每个点划定2.4 m2(1.2 m×2.0 m),人工实收。另选取具有代表性的3个点,采集连续10株大豆进行室内考种,调查单株荚数、单株粒数及百粒质量等。

1.4 数据统计分析

采用Microsoft Excel 2010进行基础数据的处理及图表制作;利用 SPSS 19.0 软件进行统计分析,显著性差异分析采用新复极差法。

2 结果与分析

2.1 不同耕作方式对土壤物理性质的影响

2.1.1 不同耕作方式对土壤容重、孔隙度的影响 由图1-A可知,随土壤深度的增加,各处理土壤容重均表现出先增后减的变化规律,在20~40 cm处均达到最大值,0~40 cm各处理土壤容重差异较大,40~60 cm处理间差异明显减小,60 cm以下各处理间无显著差异(P>0.05),且下层土壤容重小于耕作层(0~40 cm),这是由于各处理0~40 cm土壤受自身重力、灌溉水重力及其他生产活动等的持续影响,土壤沉积,而下层土壤受外界影响少,因此,40 cm以下土层土壤容重较上层小。各处理中,NT处理0~100 cm各土层土壤容重均最大,在0~40 cm土层中,NT处理的平均值为1.37 g/cm3,分别较S、TP和T处理的平均值高2.24%,1.48%,1.11%。NT处理未受农具耕作,耕作层土壤紧实,容重最大;S处理容重最小,在20~40 cm土壤范围内与其他处理达到显著差异(P<0.05);TP处理与S处理两者容重在0~20 cm的土层中无显著差异,可能与TP处理较高的土壤水分有关。由此可知,在夏大豆生产过程中,实施土壤耕作有利于减小土壤容重,实施深松耕作对土壤容重的减小程度高于翻耕。

由图1-B可以看出,土壤孔隙度与土壤容重呈现出相反的变化规律,均随土层加深表现出先减后增的变化趋势,各处理间0~100 cm总孔隙度表现为S>TP>T>NT,在40 cm以上的土层中各处理土壤孔隙度差异较大,60 cm以下各处理间无显著差异(P>0.05);在0~40 cm土层中,NT处理土壤孔隙度平均值最小,其平均值分别较S、TP、T低1.13,0.75,0.57百分点,且与该三处理达到显著差异(P<0.05)。由此可知,耕作方式不同,土壤孔隙度不同,土壤耕作可以调节土壤结构,增加土壤孔隙度,为作物提供疏松的根系环境。

不同小写字母表示差异达0.05显著水平。图2-3同。 Different lowercase letters indicate significant difference at 0.05 level. The same as Fig.2-3.

2.1.2 不同耕作方式对土壤含水量的影响 耕作方式能够影响土壤含水量及其分布。如图2所示,复播大豆各生育时期,0~100 cm土层内各处理土壤含水量均随土壤深度的加深逐渐增加,且各处理基本表现为0~40 cm土壤含水量差异较大,40 cm以下差异逐渐减小,在80~100 cm的深土层中,各处理间无显著差异(P>0.05)。造成上述现象的原因可能与0~40 cm耕层根系分布密集及表层土壤水分的蒸发有关。

各处理在各生育时期0~100 cm土层中,土壤含水量基本都表现为TP>S>T>NT。翻耕覆膜有效防止水分蒸发,有很好的蓄水保墒能力;深松耕土壤疏松多孔,为水分的贮蓄提供了很大空间,与翻耕相比,土壤含水量相对较多;土壤容重最大、孔隙度最小的免耕处理,不利于滴灌水和降雨的下渗,土壤含水量最少。由上可知,覆膜可以大大提高土壤蓄水保墒的能力,增加土壤含水量,深松是未覆膜条件下保水能力最好的耕作方式。

进一步分析可知,苗期TP处理土壤含水量在各土层均高于其他处理,尤其是0~20 cm土层的含水量,与其他处理差异显著(P<0.05),并分别较S、T、NT高1.67,1.67,2.91百分点,有助于苗期的大豆植株生长;开花期大豆生长旺盛,枝繁叶茂,减少了地表水分的蒸发,0~20 cm土层中,S、T、NT未覆膜的处理间无显著差异(P>0.05),覆膜的TP处理则与S、T、NT之间差异显著(P<0.05);结荚期后大豆完全转向生殖生长,大豆植株需要足够的水作为养分运输的介质,各处理间0~20 cm土层含水量均表现出不同程度的差异,一方面说明耕作方式可以明显影响表土层土壤含水量,另一方面,这可能与不同处理中大豆吸收利用土壤水分能力的不同有关。

图2 不同耕作方式对各生育时期土壤含水量的影响Fig.2 Effect of different tillage methods on soil water content at each growth stage

2.2 不同耕作方式对土壤硝态氮含量的影响

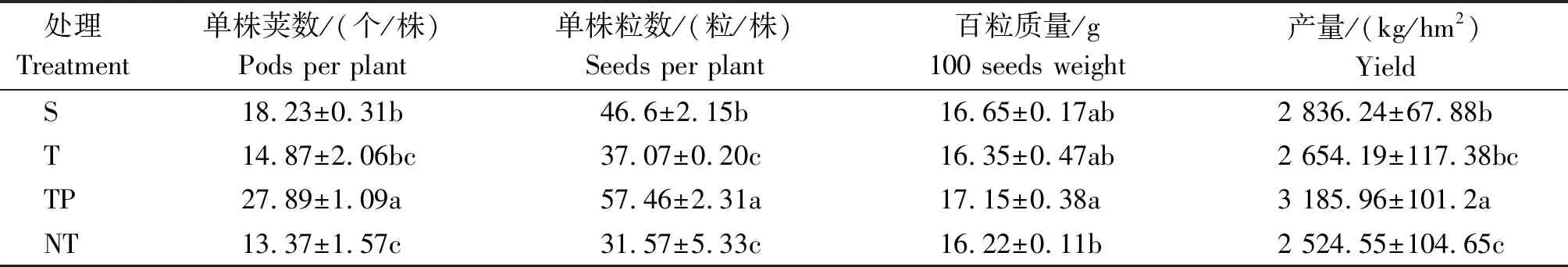

由图3可知,不同耕作方式下,复播大豆各生育时期土壤硝态氮含量的变化趋势与土壤容重相同,在0~100 cm各土层中,各处理在各个生育时期土壤硝态氮含量均表现为随着土层深度的加深呈先增后减的趋势,且基本均表现为S 进一步分析复播大豆不同生育时期土壤硝态氮含量变化,从苗期开始,各处理就表现出较大差异,NT处理与S、TP达到显著差异(P<0.05);开花期由于施肥的原因,各处理土壤硝态氮含量较苗期明显增大,且均达到极大值,其中以20~40 cm处NT处理的硝态氮含量最高,为24.82 mg/kg,分别较同一土层T、TP、S处理的高出了5.08%,9.68%,22.75%,且各处理0~40 cm土层中硝态氮含量达到显著差异(P<0.05);结荚期至成熟期大豆籽粒形成,需要大量氮素,土壤硝态氮含量相对开花期明显下降,且成熟期各处理硝态氮残留也有很大不同。由此可以看出,耕作方式不同,不仅会直接影响上季作物残留硝态氮的含量,还会影响大豆季硝态氮的残留,在花期追施同一水平氮肥时,不同耕作处理土壤中硝态氮的积累转化也有着较大差异,其中,深松耕是减少硝态氮残留的有效耕作方式。 图3 不同耕作方式对土壤硝态氮含量的影响Fig.3 Effect of different tillage methods on soil nitrate nitrogen content 不同耕作方式对复播大豆农田土壤理化性质的影响不同,最终影响了复播大豆的产量。由表1可知,实施了耕作处理的复播大豆,其产量均高于免耕处理,其中以TP处理产量最高达3 185.96 kg/hm2,并与其他处理差异显著(P<0.05),分别较S、T、NT处理的高12.33%,20.04%,26.19%。进一步分析可知,各处理复播大豆单株荚数、单株粒数、百粒质量均表现为TP>S>T>NT,TP处理单株荚数、单株粒数、百粒质量分别较S处理高52.99%,23.30%,3.00%,较T处理高87.56%,55.00%,4.90%,较NT处理高108.6%,82.01%,5.73%。由此可知,覆膜对土壤水分的保持起到了至关重要的作用,可以显著提高大豆产量;但在不覆膜的条件下,S处理产量最高,较T、NT处理高6.86%,12.35%,这也说明土壤孔隙度最大的深松耕处理,有效调节了耕层结构,改善了土壤理化性质,因而获得了较高的产量。 表1 耕作方式对夏大豆产量及产量构成因素的影响Tab.1 Effects of tillage methods on summer soybean yield and yield components 注: 同列小写字母为表示在P=0.05水平达显著差异水平。 Note: Lowercase letters represent significant difference atP=0.05。 本研究表明,深松耕明显减小了0~40 cm土层的土壤容重,且该土层范围的土壤孔隙度显著增大,提高土壤蓄水能力,土壤含水量也明显增加,这与孔晓民等、丁昆仑等和赵亚丽等[13,16,24]研究结果一致;与翻耕相比,翻耕覆膜土壤含水量明显增加,具有很好的保水能力,李亚杰等、苏丽丽等[17-18]也得出相同结论。 关于免耕对土壤物理性质的影响,有很多不同的研究结果,有学者认为,免耕农田土壤紧实、孔隙减少、土壤容重增大[14,19],不利于水分的储存,土壤含水量低[13,17];也有学者认为,免耕会减小土壤容重[25-26],且随免耕年限的递增,容重表现出不断减小的态势[27],土壤表层总孔隙度增加[28],耕层土壤间土壤含水量高于翻耕[29-30],但也有学者认为,免耕与翻耕的土壤容重、孔隙度并无显著差异,而与耕作的强度、土壤质地等其他因素有关[31-32]。前人研究结果有很大争议,产生不同结果的原因可能是试验地所处地理位置不同,土壤质地、耕作强度、免耕的年限、作物种类、管理措施及气候因素等不同所致。本试验研究结果表明,与深松耕和翻耕相比,免耕土壤容重最大、孔隙度最小,在0~40 cm土壤范围内与深松耕和翻耕差异明显,其土壤含水量也最小,不利于土壤水分的贮蓄。 适宜的土壤耕作可以调节土壤物理性质,进一步达到减少土壤硝态氮含量的效果[12]。本试验中,在整个生育时期,免耕耕作硝态氮含量明显高于翻耕、翻耕覆膜和深松耕处理,0~40 cm差异较大,40 cm以下差异逐渐变小。其原因可能是免耕土壤紧实,土壤含水量少,作物根系吸收氮素没有足够的水作为介质,因此,较多的硝态氮积聚于土壤中,而深松耕土壤疏松多孔,土壤有较好的保水能力,有利于大豆根系深扎,大豆吸收利用氮素的能力也就越强,因而土壤硝态氮含量少,翻耕、翻耕覆膜介于其二者之间。这与段文学[23]认为深松能提高小麦水分利用,促进硝态氮吸收利用的研究结果一致;与李太魁等[33]认为免耕处理较深耕(深松30 cm+翻耕+旋耕镇压)0~40 cm土层土壤硝态氮含量更高的结果大致相同;与Varshney等、Rabalais[20,34]认为免耕田土壤中硝态氮低于翻耕的结果相反,这可能是伊犁河谷地区土壤质地与其不同所致。 深松、翻耕、免耕3个不覆膜的处理中,深松耕的各指标最优,其产量高达2 836.24 kg/hm2,较翻耕、免耕处理分别高6.86%,12.35%。翻耕覆膜处理是在翻耕的基础上增加了地膜覆盖,虽然其土壤容重、孔隙度、硝态氮含量与深松处理相比表现略差,但土壤含水量是4个处理中最高的,大大提高了大豆对水的充分利用,其产量也最高为3 185.96 kg/hm2,分别较深松、翻耕、免耕处理的高12.33%,20.04%,26.19%,且处理间差异显著(P<0.05)。本试验条件下,翻耕覆膜是复播大豆获得高产的有效措施,但在不覆膜条件下,深松有利于土壤结构改善,农田土壤硝态氮含量最低,而且其大豆产量仅次于翻耕覆膜,因此,若不覆膜,深松也是一项不错的土壤耕作方式。

2.3 不同耕作方式对复播大豆产量及产量构成因素的影响

3 讨论与结论

3.1 不同耕作方式对土壤物理性质的影响

3.2 不同耕作方式对土壤硝态氮含量的影响