构建校企合作职业类综合实践活动课程模式探索

2020-01-04郑志湖

郑志湖

一、问题的提出

2017 年教育部颁布了《中小学综合实践活动课程指导纲要》,在学校层面虽然取得一定成效,但在笔者所在的天台中学,并没有形成切合学校实际的综合实践活动课程顶层设计;综合实践活动课程碎片化和浅层化、课程资源匮乏,尤其是学校现有课程资源无法支撑职业类综合实践活动课程开设,在与职业高中联合开发职业类综合实践活动课程时,在师资、技术、设备上很难跟上迅猛发展的现代科技步伐。我校绝大部分学生毕业后进入重点大学就读,因此,更需要高水平的专业教师和国际接轨的先进理念、技术和设备为职业类综合实践活动课程提供支撑。

学校与高科技企业联合开设职业类综合实践活动课程,整合社会教育资源与学校教育资源,拓展课程开发的渠道,可以有效解决上述现实问题:一是高科技企业具有高端的人才资源,有一批大学教授和科技人才,具有与国际接轨的企业文化、生产技术、先进设备和先进的经营理念;二是高科技企业具有强烈的社会责任感,对教育的支持可以说是不遗余力;三是校企合作开展职业类综合实践活动课程建设,使学生形成一定的职业倾向,有利于更多学生报考与本地社会经济发展相关专业,使更多优质生源学成后服务于本地企业。

二、构建校企合作职业类综合实践活动课程二层结构模式

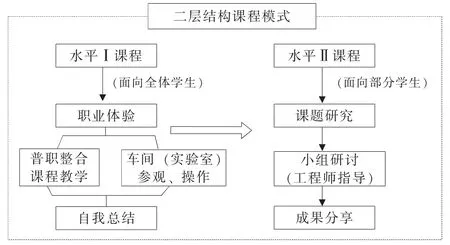

经过摸索实践,我校构建了校企合作职业类综合实践活动课程模式,具体内容见表1。

(一)课程模式充分体现地方性和前沿性

表1 校企合作职业类综合实践活动课程开发与实施流程图

校企合作的每一门活动课程以项目方式推进,在这个项目运作中,由企业的国家“千人计划”入选者等核心科技人员和企业聘请的大学教授、企业专家和学校相关学科教师组建课程开发团队,就每门课程建设进行研究,实现课程知识点、技能点和研究点的融合、学生知识水平与课程难度的融合、学生学习需求与企业优势资源的融合、学生评价与导师评价相结合进行研究,完成教材开发和实施。从产教融合、课程开发、产品展示到教材编写、课件开发,都一丝不苟。将先进的最前沿核心技术,正在研究课题向学生展示,由当地企业的工程师执教,拉近了学生与现实生活的距离,促进学生社会责任感以及探究的兴趣培养。

(二)整合学校教育资源与企业的教育资源,实现“多口径对接”

“多口径对接”贯穿于校企合作全过程,这是综合实践活动课程成功的制胜点。这种多口径对接包括:学校育人目标与企业人才目标对接,学校数学、物理、化学、生物、技术学科与企业高科技优势项目的对接,学生需求和企业资源对接,学校学科教师与企业技术骨干对接,学科知识与企业技能点、课程研究点对接,学生知识与经验与课程目标、内容的对接,学生评价与导师评价对接。这种全面多口径对接,保证了校企合作综合实践活动课程建设的可持续发展。

(三)开发具有科技特色的四类二级职业类综合实践活动课程群

高科技嫁接优势学科确立横向四类课程群。2010 年开始与天台中学合作的三家企业以汽车冷凝器构造与设计、啤酒酿造与生产、铁皮枫斗种植与生产三大核心技术为支点,嫁接学校的数学、物理、化学、生物、信息技术等学科,确立机械工程、电子工程、化学工程和生物工程课程群(水平Ⅰ课 程,面向全体学生)。

统整学生研究需求与企业资源,确立纵向二级梯度课程(见表2)。学校与企业在“水平Ⅰ”课程的基础上,驱动学生反思,每个班级分成若干小组,由组长负责组内成员学习、讨论,在水平Ⅰ课程结束后通过自我总结、追溯性反思、查找资料等提出感兴趣的研究课题,教师和企业专家组成团队对学生申报课题进行评审,将值得研究的课题公布,选中的课题进入研究性学习阶段,满足部分学生继续选修专业课程的需要。学校以研究小组的方式开设项目课程(水平Ⅱ课程),通过任务驱动学生研究性学习。由此形成两级梯度课程——通识性的职业类综合实践活动课程与高层次的项目研究课程。

表2 二级梯度课程具体实施内容

(四)构建“课堂+车间(实验室)+研究室”课程实施途径

课程体系“水平Ⅰ”的通识性课程面向全体学生,让学生选课,高中三年修满6 个学分,主要采用“理实一体”教学方式。课程的理论学习安排在校内,由企业工程师来校教学,主要学习专业发展史、专业理论、工作机理、结构特点、发展趋势等内容。实践操作学习安排在企业,企业的现代化生产流水线、高精尖生产设备、研发中心精密仪表量具等向学生开放,机械制造中的加工环节和测量、微生物学的基液配比、工业发酵的现场取样、铁皮石斛的繁殖等让学生亲自动手操作,使学生在做中学,切实地感受学科知识的现实应用和发展态势,从而激活学习的兴趣。

“水平Ⅱ”项目研究课程学习针对深度选修该专业课程的学生,通过任务驱动学生研究性学习,探索更高难度的知识技能。目前每个年级已经开始的有50 多个研究小组,每组6 人左右,企业配有实验室,有一名技术骨干做导师,组织学生进行调查研究、数学建模、分析计算、试验研究等科研活动,并对研究内容、研究方法、结题要求、验收方式等做出了明确要求,“水平Ⅱ”课程是对某一具体问题深入研究,是学科知识得到延伸、综合、重组与提升。激发了学生创新欲望,提高了学生的科研能力,培养了学生的科学素养,也推动了企业的技术创新。

(五)校企合作职业类综合实践活动课程的拓展

2014 年,学校建设了16 个实践基地群,48 个实践基地,涵盖了各行各业。校企合作职业类综合实践活动课程不但向其他企业延伸,也向经济、文化等各行各业延伸,扩大学生课程选择的范围,拓宽学生职业视野。

三、构建校企合作职业类综合实践活动课程建设保障机制

(一)组织机制

组建校企合作职业类综合实践活动课程开发领导小组等,形成校企合作保障机制。

建立校企合作领导小组。由校长任组长,分管校企合作副校长、企业总经理为副组长,教科处主任、教务处主任、相关学科教研组长、企业培训部和技术部负责人为成员,就校企合作框架进行研讨:一是围绕学校办学理念、培养目标和自觉教育的办学特色。根据企业课程资源和学生对课程需求的分析,形成基于校企合作职业类综合实践活动课程顶层设计;二是形成课程开发的策略和方法,组建校企合作职业类综合实践活动课程开发与开设的团队;三是让参与课程开发的企业专家了解学生的学习现状和知识经验。学校教师和企业专家共同制定高中三年开设职业类综合实践活动课程的计划,然后组织编写教材;四是构建校企合作职业类综合实践活动课程实施方法;五是构建校企合作职业类综合实践活动课程评价体系。建立校企合作课程建设办公室,由办公室负责校企合作课程的开发实施、教学过程管理和评价;由校企合作研究小组开展校企合作职业类综合实践活动课程建设全面研究。建立校企合作项目组,具体负责一个课程群的开发与实施。

(二)构建课程评价机制,保障课程的有效实施

校企合作职业类综合实践活动课程评价由课程标准评价、课程实施过程评价、课程实施效果评价与项目研究课程评价四部分组成。注重学习的实践与体验。评价指标由参与项目学习的态度、在学习活动中获得体验的情况、学习和研究方法的掌握情况、创新意识和实践能力的发展情况、交流与合作、项目学习的成果等六项组成。评价采用自评、互评与他评相结合,定性评价与定量评价相结合。

四、基于校企合作职业类综合实践活动课程特色

基于校企合作职业类的综合实践活动课程,作为学生深度体验及实践探究的课程,具有综合性、开放性和生成性,从课程目标、内容、结构、实施和评价等方面具有以下特色。

课程目标的生成性。课程以“培养学生综合素质为导向,着力培育学生核心素养,激活学生学习内驱力,为今后的职业倾向和专业选择奠基,培养学生社会责任感、创新精神和实践能力”为目标,在实践活动中渗透了课程导向性目标,通过做中学、研中学、学做研合一,体验职业角色过程,注重获得对职业生活的真切理解,发现自己的专长,培养职业兴趣,形成正确的劳动观念和人生志向,提升生涯规划能力,这种“活动方式+导向”体现了生成性,赋予教师和学生很大的主动权,关注学生活动的生成性目标和生成性问题并引导其发展,为学生创新能力提供了广阔的空间。

课程内容整合性和深刻性。职业类综合实践活动课程要鼓励教师基于学生已有知识经验和兴趣特长,打破学科界限,选择综合性实践活动内容,引导学生跨领域、跨学科学习,为学生自主实践活动留出余地。引导学生在互动中拓展活动时空和活动内容,将职业场景中工程问题与学科知识整合,将职业情境中体验学习与研究性学习结合,将两类综合实践活动课程叠加,使课程内容体现出整合性和深刻性,以满足学生需求。

课程结构体系性和发展性。引导学生在与企业接触中提出具有教育意义的活动主题,使综合实践活动课程彻底摒弃利于知识传播的线性课程结构,串起僵化知识“碎片”,以回归性反思为中介,使知识充满活力,形成纵横交叉的课程结构网络,把课程拓展到与各行各业合作开发职业类综合实践活动课程,让学生形成职业倾向。

课程过程实践性。学生亲身经历各项实践活动,在“动手做”“实验”“探究”“设计”“创作”“反思”的过程中进行“体验”“体悟”,在活动中发现、提出、分析和解决问题,“体验”和“感受”职业。职业体验的关键要素包括:选择或设计职业情景,实际岗位演练、总结、反思和交流经历过程,概括提炼经验、行动、应用,教学过程不是将确定性的结论传递给学生,而是将确定性结论置于具体情境作为探究的开端,成为背景性知识,激发学生参与区域经济发展热情和责任感。因此,实践性不仅指参加体验、科学研究、设计创作,也包含师生对话反思等思维活动。目前学校已建有16 个实践基地群,48 个实践基地。

学习评价多元性。综合实践活动课程学习评价的原则:“突出发展导向,做好写实记录,建立档案袋,开展科学评价”。评价是动态开放的,是创造性的而非是质性的,评价作为一种反馈改进手段,通过“评价—反馈—改进—评价”这一循环过程,提高综合实践活动课程教学质量。

五、基于校企合作职业类综合实践活动课程实施效果

(一)独特的教学内容提高了学生的学习兴趣

校企合作开设的融高科技知识和技能于一体的职业类综合实践活动课程,将学科知识应用于实践,使学生走在科技前沿,思维发散更广,与现实生活更贴近,学生专注度更强,学生参与互动积极性很高。全校学生每个学期至少选修1 门校企合作课程,激发了深入学习学科知识的兴趣和学习主动性。

(二)职业的深度体验,提升了学生生涯规划能力

校企合作提供的多样化职业类综合实践活动课程,在课程学习过程中形成了初步职业倾向,2014年浙江省作为全国新高考试点省份之一,实行选考制,在全省选考“物理”学科人数急剧下降的情况下,天台中学选考物理学生比率保持在较高的水平,因为许多学生立志选择工科作为大学主攻方向。随着企校合作职业类综合实践活动课程成功实施与各行各业联合开发职业类综合实践活动课程群,对学生的职业生涯规划产生了很大影响。

(三)先进的教育理念促进课堂教学方式的变革

企业专家“理实一体”的教育,创新了教学方式,极大地提高了学生的学习积极性和实践能力、研究能力,促进学生“想学、乐学、会学”,98.7%的学生认为综合实践活动课程让学习变得更有激情与创造性。这种教学方式的创新对其他学科的教学改革起到了示范促进作用。校企合作职业类综合实践活动课程的开设,提高了学生的学习兴趣,学生学习更有自信,自主探究学习能力得到提高,学习方式更为多元化,教学质量由此得以提高。